服裝設計專業“工作站”實踐教學模式探索

——以遼東學院為例

陳姝霖

(遼東學院,遼寧 丹東118000)

服裝設計專業按照學校確定的特色鮮明地方高水平應用型大學的辦學指導思想和辦學定位,以藝術學、設計學等理論為基礎,以服裝與服飾產品研發設計為專業發展方向。服裝設計專業的課程應積極傳承融合特色文化,服務于地方經濟,并全面助力地方經濟社會的全面發展,從而培養與專業崗位相匹配的、具有事業素養和品德、藝術與技術相結合的應用型人才。

服裝設計專業是遼東學院的特色專業,根據“工作站”實踐教學模式的改革,使學生掌握服裝設計的理論基礎與實踐應用能力,可以獨立完成從靈感的獲取、關鍵詞的提煉到款式的設計、色彩搭配、面料的選擇到實物制作的全過程。

一、需解決的問題

1.提升學生專業技術實踐能力

對課堂教學過程進行全面的整合和優化,開創校內服裝設計工作站,打造學生設計團隊,實現課程資源的最優配置。工作站在實踐教學過程中需植入企業產品設計的設計流程,提高工作站實踐學習能力,同時鼓勵學生參加大賽,教師輔助學生完成參賽作品的設計和制作,并由合作企業提供技術支持,進而提升學生專業技術實踐能力。

2.提高學生自主學習責任意識

根據學生在工作站實踐中遇到的問題來設定課上教學內容,由任務驅動轉化為興趣驅動。并通過雙重考核和專題匯報的形式提升學生自信心,進而提高學生自主學習責任意識。

3.完善教師專業綜合技能

服裝設計專業藝術與技術相融合的專業特點,不僅要有服裝設計的基本能力,還要了解企業產品的制作流程,運用“1+1”教學法,企業師傅與課程導師共建工作站。形成“知識+技術、理論+實踐+藝術+工程、專業+市場”的教學優化組合,進而完善教師專業綜合技能[1]。

二、“工作站”教學實施內容

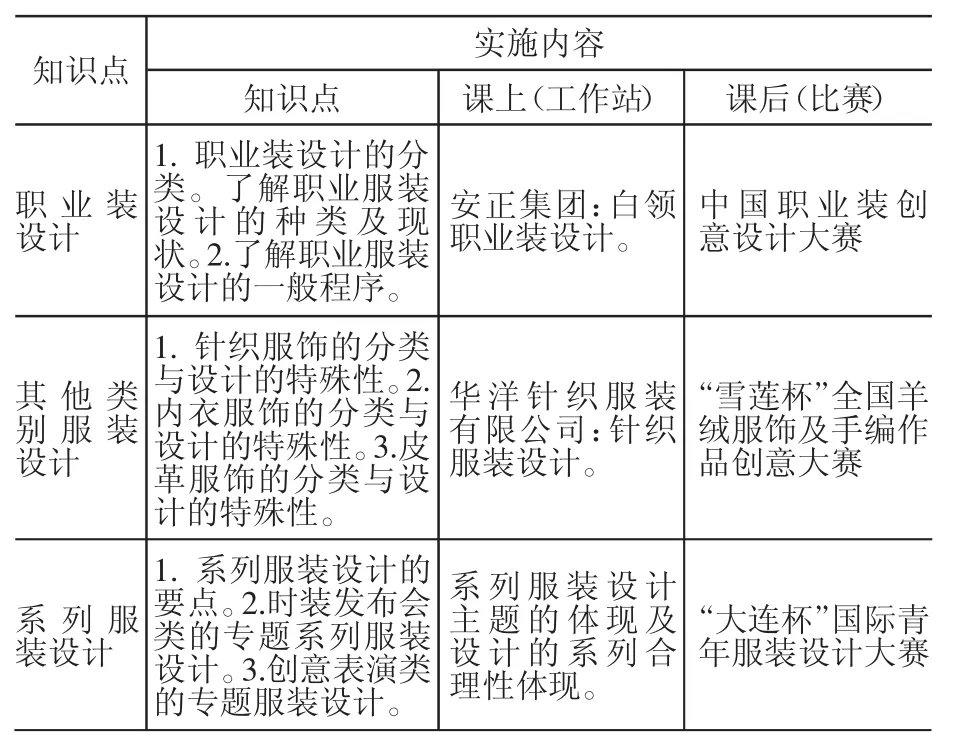

本文以“服裝設計(二)為例,具體內容見表1。

表1 服裝設計(二)“工作站”教學實施內容

?

三、“工作站”教學模式改革的方向

1.教學內容和方法的多樣性和實用性

在教學內容設計上堅持以市場需求、藝術與技術相結合的教學原則,實現校企合作項目與參賽相結合的教學方法,針對不同類別對應企業主題和大賽開展分類訓練,使學生的設計作品更貼近市場。

2.教師多種角色的轉化

服裝設計專業教師都是教學一線的教師,雖然理論和繪畫功底都比較深厚,但幾乎沒有企業實戰的經驗,所以缺乏對市場發展方向的把握以及對新工藝和新技術的了解。通過教師和企業師傅的合作,共同帶領學生完成企業真實項目,從而掌握理論知識和最新最前沿的技能。

3.引導學生樹立自覺意識,提高學生就業能力

通過實施“工作站+企業項目+比賽”的教學模式,讓學生成為具體項目的管理者、策劃者和組織者[2]。通過直接與企業師傅、企業最新的技術接觸,獲得真實的實戰經驗,進而樹立學生的自覺意識,自覺完成課前的知識點預習,讓學生的專業知識水平、實操能力、組織管理能力和團隊協作水平等均得到提升。學生的成績也有了很大的提高,部分畢業生在企業表現出較好的操作能力和崗位適應力,得到了企業的好評。

總之,“工作站”實踐教學模式是新時期我校教研改革的一次嘗試,對于培養應用型綜合技能人才有積極的推動作用。學校通過引入企業項目對接工作站,積極建立理論與實踐相結合的創新模式,優化細節設計,借鑒企業經驗,共同推動學校教學模式改革的穩步發展。