掀針穴位埋針聯合穴位按摩治療胸痹胸悶的臨床療效

孟丹丹,李永聰,楊梅英,荊夢晴

(南京中醫藥大學附屬徐州中醫院,江蘇 徐州)

0 引言

胸痹胸悶常見的臨床表現包括胸痛、喘息、氣短等,如未經及時治療隨著病情加重可能引發心律失常甚至心源性休克,嚴重威脅患者健康[1]。中醫認為,胸痹胸悶的發生與年老體虛、飲食不節、寒邪內侵、情志失調等多種因素相關,由此導致的氣滯血瘀、痰濁寒凝痹阻心脈,進而引發一系列臨床癥狀[2]。西醫治療多以對癥治療為主,治療效果有限,近年來中醫技術在胸痹胸悶的治療中取得了一定優勢[3]。本次研究運用掀針穴位埋針聯合穴位按摩治療胸痹胸悶收效良好。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020 年3 月至2020 年8 月本院收治的98 例胸痹胸悶患者隨機分為研究組與對照組,其中研究組男27 例,女22 例,年齡47-78 歲,平均(64.87±2.97)歲,平均病程(4.87±1.29)年;對照組男26 例,女23 例,年齡45-79 歲,平均(64.92±2.81)歲,平均病程(4.93±1.32)年,納入研究者均符合最新版《中醫病證診斷療效標準》中關于胸痹胸悶的相關診斷標準,但需排除合并急性心肌梗死或其他嚴重內科疾病的患者。兩組患者基本資料對比無統計差異(P>0.05)。

1.2 治療方法

兩組患者均接受常規的藥物治療,包括鈣拮抗劑、硝酸酯類、β-受體阻滯劑等[4]。其中對照組實施常規護理,研究組則同時采用掀針穴位埋針聯合穴位按摩,掀針穴位埋針方法如下:指導患者取坐位,消毒患者的耳廓皮膚,用探棒找到耳穴穴位(神門、心、交感、腎、皮質下)的敏感點,將針具固定于相應的耳穴上,一般單耳取穴,埋針時間為2d,埋針期間每隔3-4h 按壓1 次,自垂直方向給予摁壓,忌揉摁,每次摁壓約20 下,以患者有微痛、酸脹感且可耐受為度。穴位按摩方法如下:患者保持坐位,取膻中、神門、心腧、內關穴等穴位實施循經穴位按摩,每個穴位按揉2-3min。同時采取辯證施護,包括多與患者交流,鼓勵患者正視自身病情,保持心態平和,積極配合治療及護理,促進病情好轉;飲食起居規律,保持室內空氣流通,環境安靜,身體不適時及時休息,避免過度勞累,癥狀改善后可積極開展功能鍛煉;飲食以有益氣養陰、活血通絡作用食物為主,可多食用山藥、百合等食物。

1.3 觀察指標

(1)療效判定標準:根據患者胸痛、喘息、氣短等癥狀好轉情況及心電圖、心功能等指標改善情況判定療效,其中癥狀明顯好轉甚至消失,指標顯著改善為顯效;癥狀減輕,指標改善為有效;未達到上述標準為無效。

(2)中醫證候積分評定:選擇胸痛、心悸、氣短、口唇紫紺等癥狀作為病情變化評定標準,運用中醫證候積分根據癥狀嚴重程度用1-4 評價,分數越高癥狀越重。

1.4 統計學分析

采用SPSS24.0統計學軟件處理數據,計數資料用(n/%)表示,χ2檢驗,計量資料用(±s)表示,t 檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者療效比較

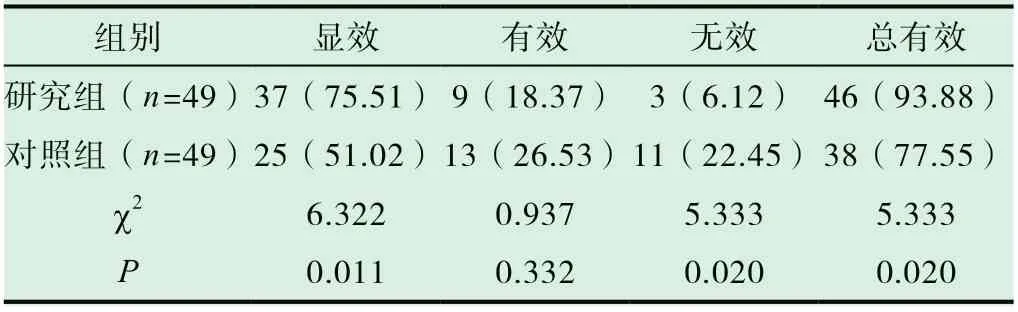

研究組患者治療顯效率、總有效率分別為75.51%、93.88%,均明顯高于對照組51.02%、77.55%的顯效率與有效率,差異有統計意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者療效比較[n(%)]

2.2 兩組患者中醫癥候積分比較

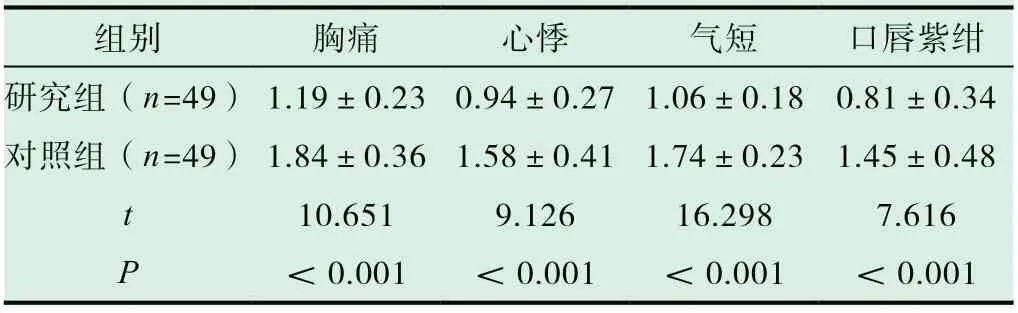

研究組治療后的胸痛、心悸、氣短、口唇紫紺癥狀積分均明顯低于對照組,差異有統計意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者中醫癥候積分比較(±s/分)

表2 兩組患者中醫癥候積分比較(±s/分)

組別 胸痛 心悸 氣短 口唇紫紺研究組(n=49) 1.19±0.23 0.94±0.27 1.06±0.18 0.81±0.34對照組(n=49) 1.84±0.36 1.58±0.41 1.74±0.23 1.45±0.48 t 10.651 9.126 16.298 7.616 P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

3 討論

胸痹胸悶主要癥狀為胸部悶痛,嚴重則會導致胸痛徹背、喘息不得臥等,根據該病的臨床特點,主要與現代醫學中的心絞痛、冠心病具有一定關聯[5]。目前西醫治療胸痹胸悶主要以對癥治療以及調脂、抗血小板聚集等基礎治療為主,但該病病程漫長,且極易復發,因此單純用藥治療患者的依從性不佳。近年隨著中醫技術在臨床的廣泛應用,其療效也逐步被臨床所認可。中醫學認為,胸痹胸悶的病機以氣血虧虛為本,標為痰濁、氣滯、血瘀等,因此治療應以理氣活血為主[6]。

為此,本次研究分析了掀針穴位埋針聯合穴位按摩在胸痹胸悶治療中的效果,結果顯示:研究組患者治療顯效率、總有效率分別為75.51%、93.88%,均明顯高于對照組(P<0.05);研究組治療后的胸痛、心悸、氣短、口唇紫紺癥狀積分均明顯低于對照組(P<0.05),提示聯合治療在提高療效以及改善臨床癥狀方面均有重要作用。有研究[7]采用掀針穴位埋針治療心絞痛,在改善患者心肌缺血狀態方面獲得了滿意療效,該研究還發現,應用掀針針刺神門、心、等耳穴的敏感點,能夠改善心功能,且能夠顯著影響督脈循經紅外輻射軌跡,提示掀針穴位埋針于耳穴或對改善心功能、緩解患者臨床癥狀具有良好收效,掀針穴位埋針治療對該穴位的刺激起到了利心脈、理氣血的作用。穴位按摩為中醫特色技術,具有操作簡單、療效確切等優勢,本研究將其應用于胸痹胸悶患者的治療中,選取了集中反映疾病內部臟腑病理改變的神門、膻中、心腧、內關等穴位進行按摩,有利于疏通經絡、調理氣血,改善臟腑的病理狀態,減輕胸痹胸悶等臨床癥狀,本次研究也進一步證實穴位按摩在胸痹胸悶治療中的價值。穴位按摩對穴位產生一定刺激作用起調理氣血作用,且操作簡單,患者易于學習,長期應用在改善患者臨床癥狀方面具有重要價值。中醫學認為[8,9],患者為七情所傷可導致心氣郁結,長期憂思過重則會導致心肝氣郁、血行不暢,進而引發胸痹胸悶,因此除了常規治療外,還需加強對患者的辯證護理,通過加強溝通及心理疏導疏解患者的不良情緒,通過合理飲食及起居促使患者癥狀緩解,并結合活血通絡食物調理氣血,通過辯證施護達到增強診療有效性、協同治療的作用[10,11]。

綜上所述,胸痹胸悶采用掀針穴位埋針聯合穴位按摩有效改善了患者的氣短、心悸、胸悶癥狀[12]。