經(jīng)皮椎間孔鏡用于腰椎管狹窄癥治療的臨床效果研究

張進

(自貢市第四人民醫(yī)院,四川 自貢)

0 引言

腰椎管狹窄癥是指由于椎管、神經(jīng)管、椎間孔狹窄及軟組織引導(dǎo)的椎管容積改變、硬膜囊狹窄等引發(fā)的腰腿痛等神經(jīng)系統(tǒng)癥狀,臨床以患者間歇性跛行為主要特征,患者發(fā)病后會對日常活動功能造成嚴重影響[1]。臨床對保守治療不愈、進行性跛行加重、神經(jīng)機能出現(xiàn)明顯缺損的患者,一般選擇手術(shù)治療的方法,以解除神經(jīng)和血管在椎管內(nèi)、神經(jīng)根管內(nèi)或椎間孔內(nèi)所受的壓迫,恢復(fù)患者的活動功能[2]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究選擇2019 年4 月至2020 年4 月經(jīng)本院臨床確診為腰椎管狹窄癥的78 例患者作為研究樣本;樣本均經(jīng)本院臨床確診為腰椎管狹窄癥,且均于本院實施了相關(guān)手術(shù)治療;將樣本均分為對照組(開放式手術(shù))和觀察組(經(jīng)皮椎間孔鏡下髓核摘除術(shù));樣本平均年齡(65.35±6.50)歲;樣本男女性別比例為42 ∶36。患者對參與本研究知情,并愿意配合進行術(shù)后隨訪問卷調(diào)查,授權(quán)使用其相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行研究分析。臨床資料分組后的組間數(shù)據(jù)對比,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

所有樣本入院后,均接受CT 檢查、MRI 檢查,依據(jù)相關(guān)診斷標準確診為腰椎管狹窄癥,并根據(jù)患者的臨床癥狀結(jié)合檢查指標結(jié)果,為患者制定手術(shù)治療方案。術(shù)后對兩組患者均進行一年的隨訪調(diào)查,詳細記錄患者的身體謝卻能力改善狀況[3]。

1.2.1 對照組

患者接受開放式減壓手術(shù)治療,方法及步驟主要包括:患者俯臥位,術(shù)前全麻;X 光透視儀確定手術(shù)部位;患者作適當長度切口,分離皮膚和皮下組織,至病灶部位充分暴露;確定螺釘置入位置及深度,切除棘突后置入椎弓螺釘;同時,切除增生組織,并擴大神經(jīng)管降低神經(jīng)根壓力;X 光透視儀確認效果后,逐層縫合切口,并使用抗毒素防止感染[4]。

1.2.2 觀察組

患者實施經(jīng)皮椎間孔鏡下髓核摘除術(shù),方法及步驟主要包括:患者側(cè)臥位,術(shù)前局部麻醉;選擇病灶皮椎間棘突連線位置為穿刺點,以X 光透視儀引導(dǎo)進行穿刺;沿穿刺導(dǎo)絲做0.75cm 切口,置入3 級擴張管[5];使用環(huán)鋸磨除關(guān)節(jié)腹側(cè)骨質(zhì)至椎管外部,通過內(nèi)鏡引導(dǎo)切除韌帶增生;推內(nèi)鏡管道入椎管,摘除髓核背側(cè)黃韌帶減壓;逐層拔出通道,縫合切口,并給予術(shù)后相關(guān)護理[6]。

1.3 觀察指標

1.3.1 手術(shù)療效相關(guān)指標

該指標包括手術(shù)治療時間、術(shù)中出血量、住院治療時間三項指標內(nèi)容。指標數(shù)據(jù)通過對兩組患者手術(shù)治療過程中的觀察和相關(guān)計量進行統(tǒng)計記錄,并進行各項指標的小組均值比較;指標數(shù)據(jù)以小組指標數(shù)據(jù)平均值±標準差表示(±s)。

1.3.2 身體活動能力改善率

該指標通過對兩組患者治療后的隨訪調(diào)查,使用術(shù)后活動能力調(diào)查量表,將所有患者術(shù)后1 年的活動能力改善情況進行調(diào)查問卷評分,問卷滿分100 分,分值與患者的身體活動能力改善程度成正比。根據(jù)各患者的評分結(jié)果,按照改善良好(評分>85 分)、改善情況一般(評分>70 分,<85 分)和改善情況差(評分<70 分)三級[7],進行患者例數(shù)的統(tǒng)計;并進行總改善率的組間對比,指標數(shù)據(jù)以(n,%)表示。

1.4 統(tǒng)計學方法

本研究獲得的所有指標數(shù)據(jù),均通過錄入SPSS22.0 統(tǒng)計軟件進行處理分析;以組間指標數(shù)據(jù)對比差異,P<0.05,表示有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

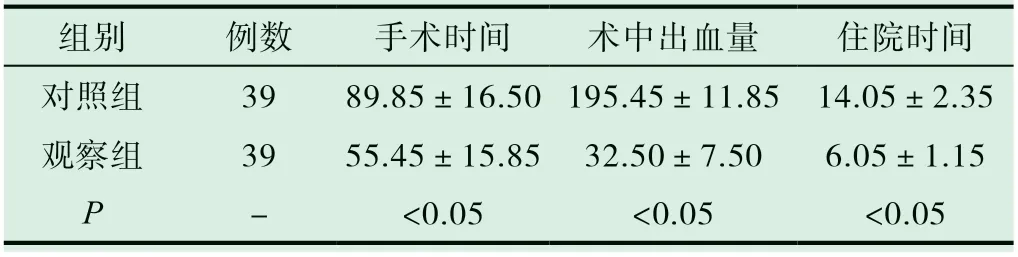

2.1 兩組患者手術(shù)治療相關(guān)指標比較

如下表統(tǒng)計數(shù)據(jù)所示,相比對照組患者,觀察組患者的手術(shù)時間和住院時間明顯縮短,觀察組患者的術(shù)中出血量均值大幅度低于對照組。組間數(shù)據(jù)對比差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者各項手術(shù)相關(guān)指標均值對比(±s)

表1 兩組患者各項手術(shù)相關(guān)指標均值對比(±s)

組別 例數(shù) 手術(shù)時間 術(shù)中出血量 住院時間對照組 39 89.85±16.50 195.45±11.85 14.05±2.35觀察組 39 55.45±15.85 32.50±7.50 6.05±1.15 P - <0.05 <0.05 <0.05

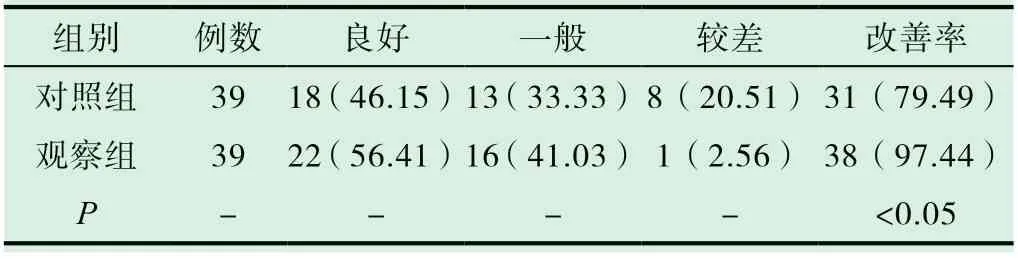

2.2 兩組患者術(shù)后身體活動能力改善率比較

對兩組患者術(shù)后1 年的跟蹤隨訪調(diào)查結(jié)果顯示,觀察組患者中僅1 例患者的身體活動能力改善情況較差,其余患者的術(shù)后身體活動能力均有明顯的改善,活動能力改善率達到97.44%(38/39),顯著高于對照組(79.49%,31/39)。詳見表2。

表2 術(shù)后活動能力改善率對比(n,%)

3 討論

腰椎間盤突出癥以中老年患者為多發(fā)人群,嚴重威脅著患者的健康,影響了患者的生活質(zhì)量。對于有明確手術(shù)指征,采取手術(shù)治療的患者,如何盡可能減少手術(shù)治療的附帶損傷、加快術(shù)后患者的相關(guān)功能恢復(fù)、提高治療效果,一直是腰椎間盤突出癥臨床手術(shù)治療積極探索的重要課題[8]。隨著顯微外科微創(chuàng)技術(shù)的臨床應(yīng)用,經(jīng)皮椎間孔鏡下髓核摘除術(shù)越來越多地應(yīng)用于臨床對該癥患者的治療,與常規(guī)開放式手術(shù)相比,該術(shù)式手術(shù)切口小、治療時間短、術(shù)中出血量低、手術(shù)視野清晰、安全性高,可有效加快患者術(shù)后恢復(fù),臨床療效肯定[9,10]。本研究通過相關(guān)指標數(shù)據(jù)的對比分析,對該術(shù)式在腰椎間盤突出癥的臨床療效,給予了充分證實。

綜上所述,相比傳統(tǒng)開放式手術(shù)治療,經(jīng)皮椎間孔鏡下髓核摘除術(shù)手術(shù)切口小、安全性高、治療時間短,可極大減少手術(shù)對患者的附帶損傷,更有效地改善患者術(shù)后的身體活動能力,臨床治療效果肯定[11,12]。