呼吸內科重癥患者應急護理措施的效果研究

王復新

(黑龍江省傳染病防治院二門診,黑龍江 哈爾濱)

0 引言

呼吸道疾病在臨床中發病率較高,無論是在農村還是在城市呼吸道疾病都成為影響人們健康水平,成為高發病之一,其重癥死亡率高。近年來,由于中國老齡社會的來臨、吸煙人數增多等因素,呼吸道疾病的發病率及死亡率均呈現出逐漸上升的趨勢,對人們的生活及工作造成了不良的影響,影響了人們的生活質量。呼吸道疾病的類型主要有哮喘、支氣管炎、肺心病、氣管炎等[1]。新冠肺炎的發生和流行,非常容易導致肺組織迅速纖維化,引起呼吸窘迫綜合征,致使呼吸內科重癥患者的病種搶救難度增加[2]。這些呼吸疾病若得不到及時的救治,或是在治療的過程中對患者的護理不周將會造成疾病的惡化,增加并發癥的發生率,對患者的生命安全造成威脅。因此臨床上除了采用有效的急救治療外,正在尋求與專科治療相匹配的積極有效的護理方法,以及醫護之間密切配合,從而提高了呼吸內科重癥患者的搶救效率,降低病人的死率,提高患者的治愈率和生活質量[3]。本文采用臨床護理病例對照研究,對患者分別給予了傳統的基礎護理及應急護理措施,對兩種護理方法進行了對比,以探究應急護理措施在呼吸內科疾病中的應用價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次的研究對象為本院呼吸內科收治的300 例重癥病例,收治時間為2018 年10 月至2020 年10 月,所有患者中女性有129 例,男性有171 例,患者的最大年齡為74歲,最小年齡為57 歲。疾病類型:慢阻肺176 例、支氣管擴張113 例,其余為肺癌患者。將所有患者按照入院時間的先后進行分組,單數病例為對照組,雙數病例為研究組,對兩組患者的年齡構成、性別構成、疾病類型一般資料進行分析結果顯示,組間差異無統計學意義(P>0.05),有進行后續研究的價值。

1.2 護理方法

對照組患者按照常規的護理措施進行護理操作,研究組患者則在對照組的基礎上實施應急護理干預措施,主要包括以下幾點:

1.2.1 呼吸道護理

患者急性期的護理重點應集中于呼吸道護理,以保持呼吸道通暢。在護理中護理人員應做好患者的排痰、止咳及預防感染的工作。一旦患者存在呼吸困難或是在變換體位后出現呼吸不暢的現象則改變其體位為半坐位。對于有喘息癥狀的患者應做好其用藥指導,常用的藥物有氨茶堿、麻黃堿等。護理人員在護理期間要做好患者病情監測工作,尤其關注血壓、生命體征的變化情況,做好應急搶救的準備。告知患者要多飲水,盡量保持呼吸道處于濕潤的狀態,也要鼓勵患者多咳嗽,協助其處于舒適的體位,對于排痰有積極效果。發現患者出現呼吸困難則對其應用鼻導管或是面罩給氧的方式進行緩解,及時處理呼吸道內的分泌物,以免出現堵塞。

1.2.2 飲食護理

呼吸內科重癥患者的特點是年齡較大、胃腸功能減低,同時疾病本身也會對患者的胃腸道造成影響,影響到患者營養的攝入量,同時也會使得營養攝入后快速丟失,導致疾病惡化。因此,作為護理人員應做好患者的飲食護理工作,指導患者多進食新鮮的蔬菜及水果,禁食辛辣刺激食物,多飲水,刺激胃腸道蠕動,降低便秘的發生率。

1.2.3 給氧護理

對患者的給氧采取低流量的支持方式,且流量保持在1-2L/min,含氧量為30%,改善患者的缺氧情況。但在給氧的過程中要保證一定的濃度,以免高濃度吸氧后引發肺性腦病,嚴重的患者會對生命造成威脅。在給氧中護理人員應對氣體進行加溫和濕化處理,并增加通氣,保證氣道順暢,利于排出二氧化碳。

1.2.4 心理護理及健康宣教[4]

在患者治療的過程中,護理人員應實施耐心細致的心理護理,幫助患者穩定情緒、平和心理,有信心去面對疾病,并最終克服疾病的影響,乃至最終戰勝疾病。一旦患者出現失眠的情況應及時詢問,掌握確切情況后,有針對性地進行人性化的心理疏導和通過與患者交談、對其進行安慰等不斷解除其煩惱和焦慮,并且對患者所提出的相關問題需要及時的答疑,促使患者認識疾病及其發展規律,克服懼怕疾病的心理。

呼吸科重癥患者的緩解期護理措施主要指的是,護理人員在重癥呼吸內科患者病情緩解期,監督患者的日常生活情況,囑患者戒煙酒,并注重自我衛生,以免出現感染。天氣變冷應及時增加衣物,避免出現感冒。根據患者的不同情況采取不同的方式對其進行康復訓練指導,尤其是選擇合適的呼吸訓練,強化自身的通氣量,加強膈肌運動能力,這對患者受損呼吸功能的恢復有重要意義。

1.3 觀察指標

對兩組患者的氧分壓、呼吸頻率和心率進行檢測,以及對患者治療效果進行評價。療效根據患者的癥狀改善情況分為顯效、有效及無效三個等級。顯效指的是患者的癥狀徹底消失;有效指的是各癥狀有了明顯的改善,且呼吸困難的癥狀得到了控制;無效指的是患者的呼吸困難癥狀加重,其他癥狀未發生改善。分別用統計學方法比較觀察組和對照組的以上指標間的差異。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0 統計學軟件對數據進行處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗,計數資料以例數(n)、百分數(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組各項指標比較

研究組的三項監測指標較對照組顯著更優,有統計學差異(P<0.05)。見表1。

表1 兩組各項指標比較(±s)

表1 兩組各項指標比較(±s)

注:* 表示研究組與對照組比較,P<0.05

組別 例數 氧分壓 呼吸頻率 心率對照組 156 64.2±3.9 26.3±3.8 95±4.5研究組 144 96.3±4.2* 18.6±2.5* 89±9.2*

2.2 兩組護理效果比較

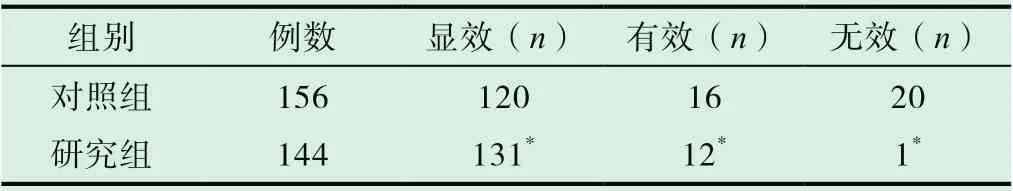

研究組治療效果顯著優于對照組,有統計學差異(P<0.05),見表2。

表2 兩組護理效果比較(n)

3 討論

呼吸內科重癥患者的護理質量一直以來是臨床急重病人搶救和治療成敗的關鍵所在[5]。近年來呼吸內科重癥患者的應急護理在臨床應用中初步收到一定成效,受到越來越多的關注。

患者的癥狀會隨著病程逐漸加重,對患者的生命安全隨時會產生威脅,發生窒息的概率也增加。因此,在為患者進行治療的同時應通過有效的護理措施進行干預[6,7],嚴密觀察患者的呼吸情況,以及身體的其他指標,如氧分壓、呼吸頻率和心率指標,及時給予吸氧,并對患者采取優質的護理方法,給予健康生活方式的指導,創造更加舒適的治療環境,并加強與患者的心理溝通交流和監測管理,通過提升患者心理的平和度,減輕其焦慮等,提高生存率,提升生活質量,贏得患者的最大滿意[8]。本文選取了300例呼吸內科重癥患者作為觀察對象,采取了分組對照的方式,其中實施應急護理干預的小組患者的恢復速度快,護理效果顯著,與常規的護理措施進行比較充分證實了其應用的優越性。而應急護理發揮其作用的機制我們認為是綜合措施的效應引起,其中以呼吸道急性期護理和對患者的個人健康生活方式和飲食等的宣教、心理護理因素最為關鍵。