中醫藥維持治療肺癌臨床研究的Meta分析

王田田 劉文琴 張劉凡 程 俊*

1.湖南中醫藥大學,湖南 長沙 410007;2.重慶市中醫院,重慶 400021

維持治療是基于Goldie and Coldman假設和Day模型,指惡性腫瘤患者經過一線規定標準化療方案的治療后,疾病達到控制的患者繼續使用藥物治療以延續和強化療效的治療手段[1]。關于肺癌患者的維持治療,目前西醫以化療藥物及靶向藥物為主,但由于毒副反應、價格昂貴以及基因檢測陰性無確切療效等問題導致其維持治療進入了瓶頸期。如何讓肺癌患者的維持治療方案安全、有效且能普遍接受,是目前研究的熱點。中醫藥在我國悠久的歷史以及廣泛的群眾基礎,且中醫藥治療讓肺癌患者達到“改善癥狀、帶瘤生存、提高生活質量”的療效已得到了患者及國內外同行的認可[2]。這一思想與維持治療“防止復發轉移、優化治療效果”的思路不謀而合。因此開展中醫藥在肺癌維持治療領域的研究是對綜合治療的有利補充,但目前有關中醫藥維持治療尚無明確的客觀評價。本研究旨在利用Meta分析對中醫藥維持治療肺癌的臨床研究進行客觀地統計、評價及分析,從而準確定位中醫藥在肺癌維持治療階段的臨床作用,以期為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 應用計算機在中國知網、萬方、維普、Pubmed、CBM等數據庫,檢索2009年1月1號至2020年5月30號公開發表的有關中醫藥維持治療肺癌的隨機對照試驗,對篩選出的文獻查找全文。以中醫藥( traditional Chinese drug)、中醫(traditional Chinese medicine,TCM)、中藥(Chinese herbs)、肺惡性腫瘤、肺癌(lung cancer)、維持治療(maintenance therapy)等為檢索詞。檢索詞運用結合自由詞與主題詞的方式進行檢索,并使用相關的自由詞、款目詞進行聯合檢索,對于不同的數據庫進行相關調整,所有檢索策略通過多次預檢索后確定。

1.2 納入標準

1.2.1 研究類型 公開發表的有關于臨床研究的隨機對照試驗(RCT),不論是否采取盲法及分配隱藏。

1.2.2 研究對象 以下每項均需符合:①入選病例診斷均為肺癌(包括各種類型),且有病理和(或)細胞學診斷和(或)影像學檢查支持;②完成一線化療;③一線化療療效評估分別為CR(完全緩解)、PR(部分緩解)、SD(病變穩定),且體力狀態評分較好;④年齡、性別無特殊限制;⑤中醫證型無特殊限制;⑥病人本人知情同意。

1.2.3 干預措施 符合其一即可:①治療組-單純使用中醫藥療法(包括針灸等非藥物治療方式)與對照組-僅觀察隨訪/給予安慰劑/單純西醫相關治療(對癥治療、支持治療、放療、化療、靶向治療)。②治療組-對癥治療/最佳支持治療+中醫藥療法與對照組-對癥治療/最佳支持治療。③治療組-放療/化療/靶向治療+中醫藥療法與對照組-放療/化療/靶向治療(兩組放療/化療/靶向治療方案需保持一致)。

1.2.4 結局指標 包含其一即可:PFS/KPS/DCR/RR。

1.3 排除標準 符合以下任意一項者排除:①中醫藥作為部分或階段性干預措施而無法進行統計處理的臨床研究;②少數民族醫藥的相關文獻,比如藏醫藥、苗醫藥;③雷同、重復發表的文獻;④資料信息不完善或無法提取的文獻。

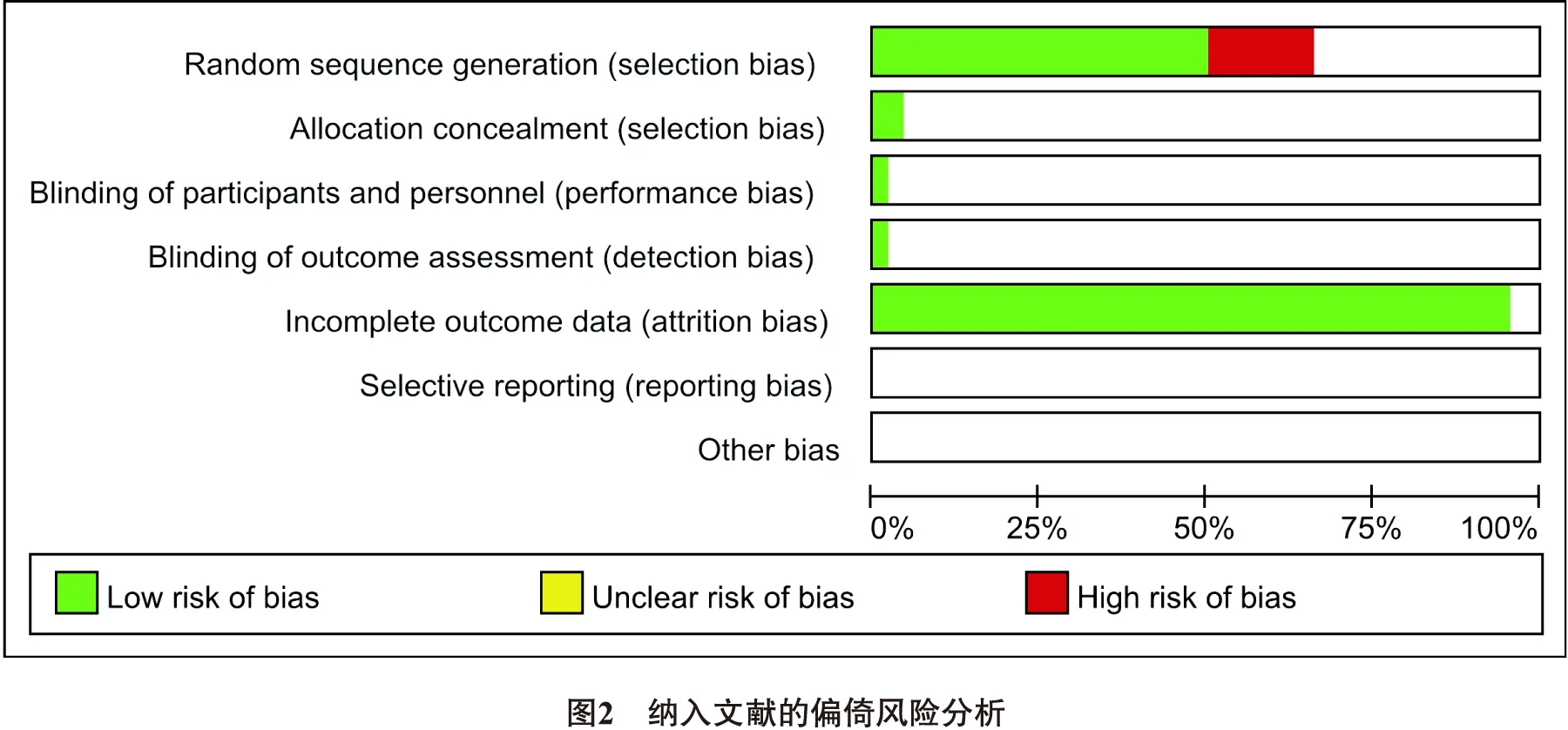

1.4 文獻質量評價 依照Cochrane協作網偏倚風險評估工具對RCT進行質量評價[3],包括6個方面:①隨機分配方法;②分配方案隱藏;③盲法(研究對象、治療方法實施者、研究結果測量者、針對每一項研究結果評估);④結果數據的完整性(針對每一項研究結果評估);⑤選擇性報告研究結果;⑥其他偏倚來源。納入研究均有兩個研究員獨立交叉核對,對于同一研究產生分歧,二人反復討論后決定。

1.5 數據分析

1.5.1 統計資料分析 運用Cochrane協作網提供的RevMan 5.4進行Meta分析。對于連續變量采用標準化均數差值(SMD),二分類變量采用比值比(OR),二者均使用同心值比(95%可信區間,CI)表示。異質性檢驗采用P值、卡方檢驗處理,異質性用I2值評價。當I2值≤50%,提示研究間具有同質性,采用固定效應模型進行Meta分析,若I2值>50%,說明各研究之間具有異質性,應分析產生異質性的原因,或依據可能引發異質性的因素(試驗結局評價時點不同、干預措施不同等)對相關數據進行亞組分析。

1.5.2 敏感性分析 通過逐一排除可能對研究結果有影響的研究后,重新進行Meta分析,再與之前的結果相比較。本研究將在全部入選文獻與單個文獻之間行敏感度分析;隨機效應模型與固定效應模型之間進行敏感度分析。

1.5.3 發表性偏倚分析 采用Cochrane手冊針對RCT的偏倚風險評價工具[4]進行評價。

2 結果

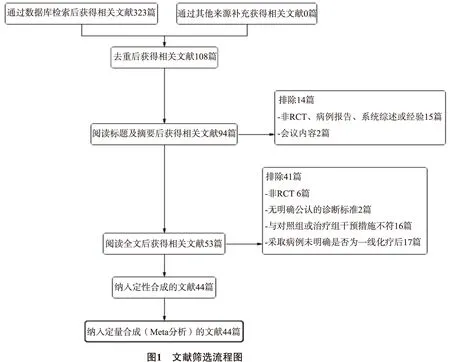

2.1 文獻檢索結果 依據文獻檢索策略,共檢索出323篇相關文獻,去重并經過閱讀其標題及摘要后初篩有94篇,通讀全文后排出不符合納入標準的文獻后最終納入文獻44篇[5-48]。具體文獻篩選流程見圖1,納入文獻的相關資料見表1。

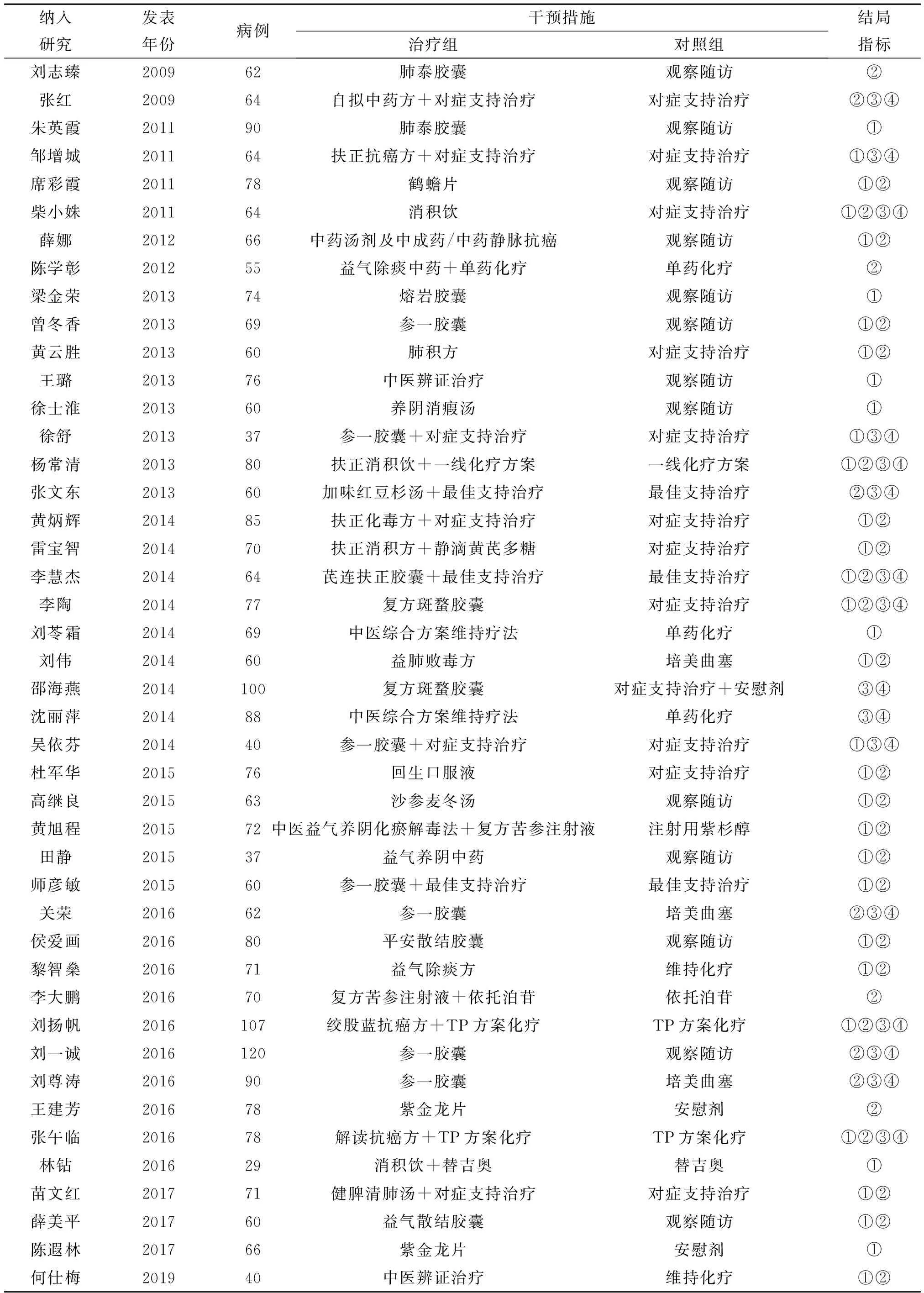

表1 納入文獻相關資料

2.2 納入文獻的質量評價 納入的44項研究中,其中16項[6,12,16,18,19,21-24,29,31,34,36,39,44,48]采用隨機數字表法,4項[5,9,13,37]采用隨機信封法,1項[20]采用隨機抽簽法,1項[38]采用隨機分組表,14項[7,8,11,15,17,25,27,30,32,33,35,40,41,47]僅提及采用隨機方法但未提及具體方法,8項[10,14,26,28,42,43,45,46]未使用隨機方法;僅3項[29,31,48]提到并通過密閉信封法恰當地實施了分配隱藏;1項研究[48]提及采用單盲法;26項研究[1-4,6,10,12,14-16,19,20,22,23,25-28,30,32,34-36,38,39,41-44,48]數據完整,17項研究[5,7-9,11,13,18,21,24,29,31,33,37,40,45-47]提及減員人數并對減員的原因描述詳細,其余1項研究[17]未提及數據完整性;納入的研究均無法獲取研究計劃書,未能判定是否選擇性報告研究結果;納入的研究其他偏移均不清楚。總體研究質量36項[1-9,11-13,15-25,27,29-41,44,47-48]為B等,其余8項[10,14,26,28,42-43,45-46]均為C等,無A等,提示研究總體質量水平不高。具體各試驗的方法學質量評價結果如圖2所示。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 PFS 34項研究[5,7-11,13-19,21-24,26-28,30-36,40-42,45-48]比較了治療組與對照組的PFS。每項研究中PFS定義均為從患者納入臨床試驗開始到發現疾病進展或者患者死亡的時間。對于到截止時間腫瘤尚未有進展或死亡的患者及失訪的患者,將PFS日期算到截止時間最后一次療效評估。

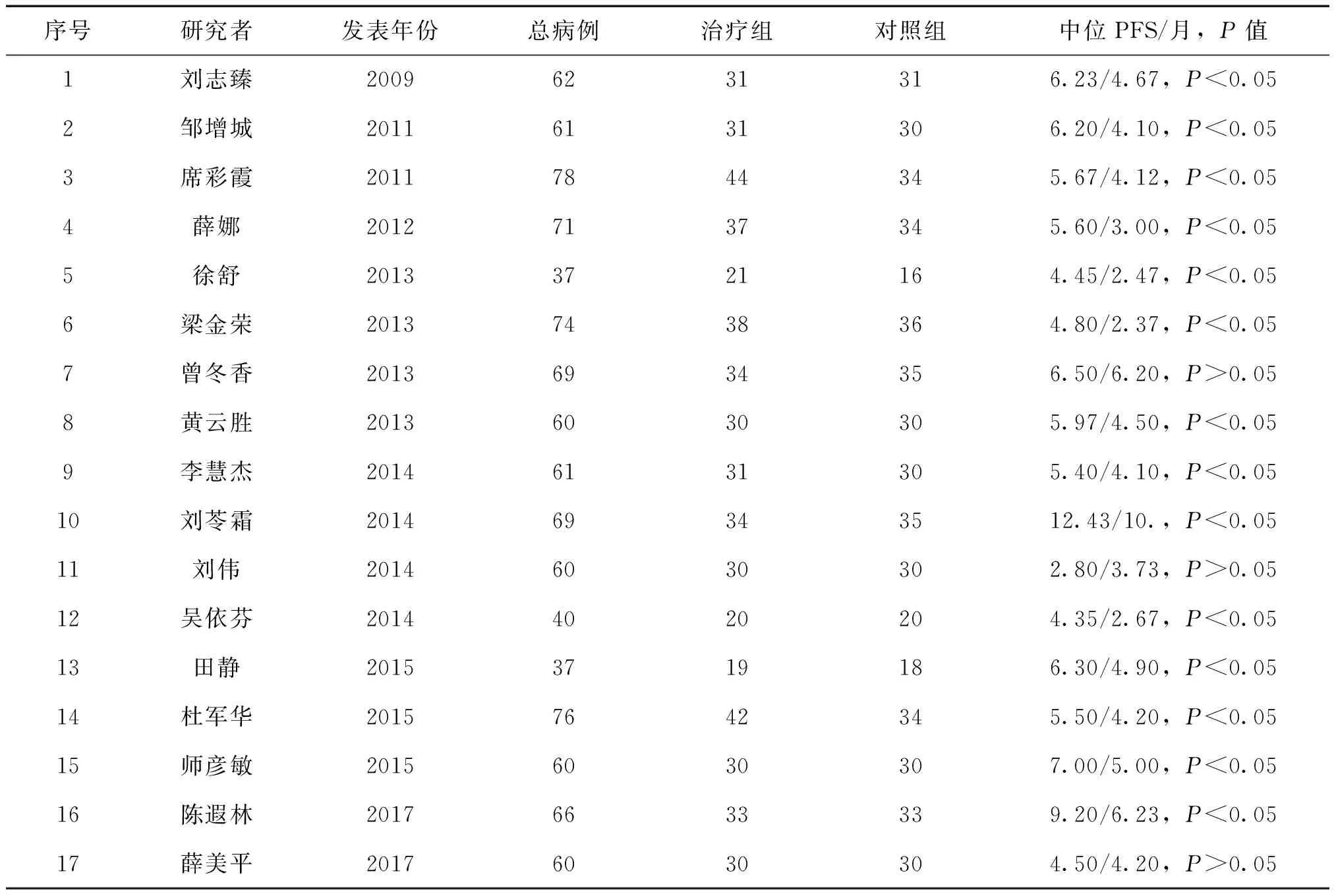

2.3.1.1 中位PFS 其中17項研究[5,8,10,11,13,14,16,18,21-23,28,32-34,46-47]分析中位PFS(其中2項[10,46]同時分析平均PFS),具體見表2。由于中位PFS未提供均數差,不能使用連續性變量資料的Meta分析,在此對以上17項研究做描述性定性分析。上述研究中樣本最大量為78例,最小樣本量為37例。其中4項[8,21,28,32]干預措施為中醫藥+對癥治療與對癥治療、2項[16,33]干預措施為中醫藥與對癥治療、1項[47]干預措施為中藥與安慰劑,結果均提示治療組優于對照組,且差異具有統計學意義;2項[22,23]干預措施為中醫藥與單藥化療,僅劉苓霜[22]研究結果提示治療組優于對照組,差異具有統計學意義;余8項[5,10,11,13,14,18,34,46]干預措施為中醫藥與隨訪觀察,其中2項[18,46]差異無統計學意義,余6篇均提示治療組優于對照組。總體而言,17項研究中除3項外,其余研究均提示治療組優于對照組(P<0.05),且差異具有統計學意義,可以認為使用中醫藥維持治療能提高肺癌患者的疾病無進展生存期。

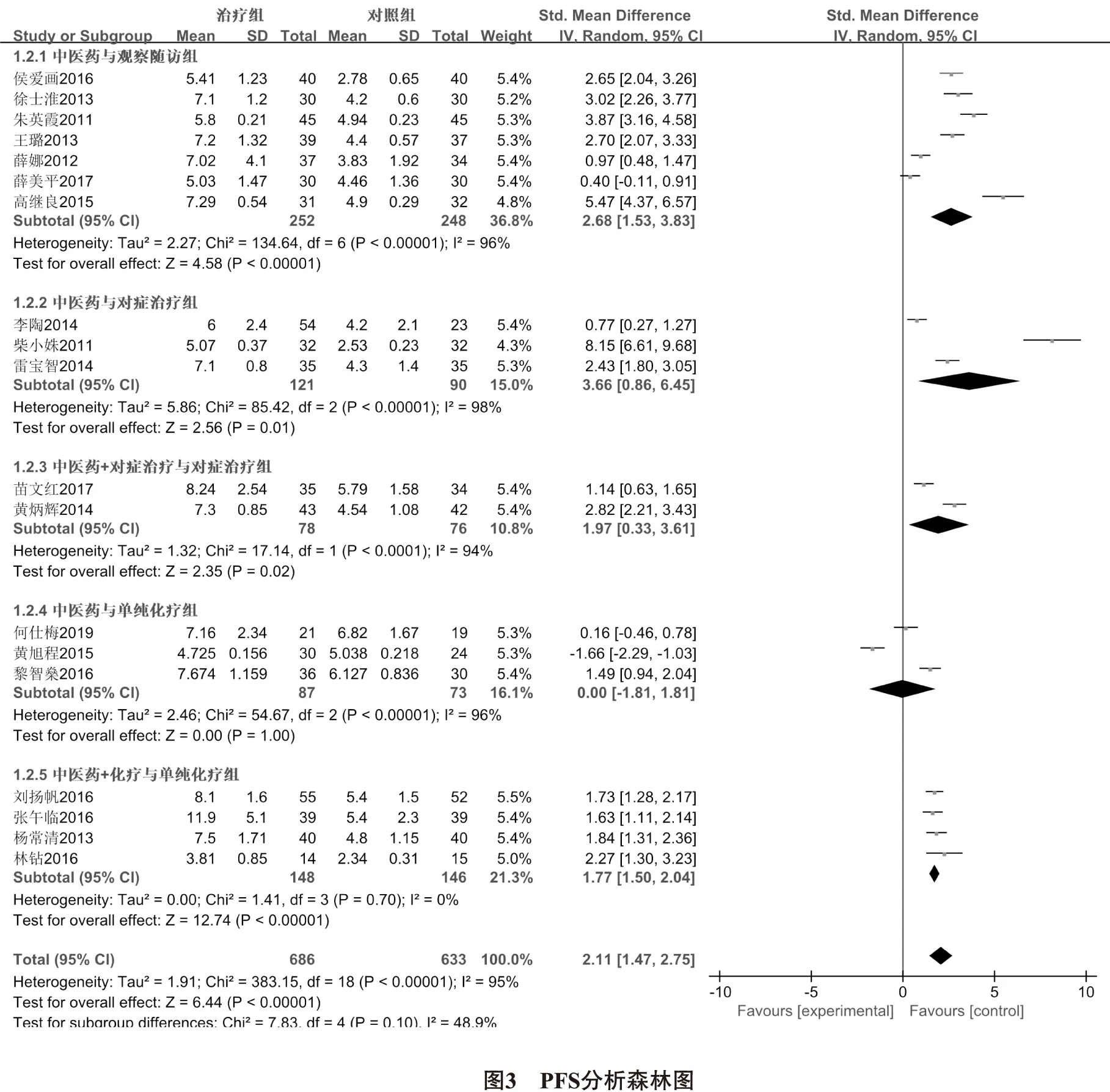

2.3.1.2 平均PFS 19篇[7,9,10,15,17,19,24,26-27,30-31,35-36,40-42,45-46,48]分析平均PFS,共1319例肺癌患者,其中治療組686例,對照組633例。異質性檢驗采取卡方檢驗,P<0.00001,I2=95%,說明上述研究存在異質性,采用隨機效應模型及亞組分析。依據干預措施不同分為5個組,即中醫藥與觀察隨訪組、中醫藥與對癥治療組、中醫藥+對癥治療與對癥治療組、中醫藥與單純化療組、中醫藥+化療與單純化療組,對各組分別進行數據分析。由圖3可知,中醫藥與觀察隨訪組(SMD=2.68,95%CI=1.53~3.83,效應量檢驗Z=4.58,P<0.00001)、中醫藥與對癥治療組(SMD=3.66,95%CI=0.86~6.54,效應量檢驗Z=2.56,P=0.01)、中醫藥+對癥治療與對癥治療組(SMD=1.97,95%CI=0.33~3.61,效應量檢驗Z=2.35,P=0.02)、中醫藥+化療與單純化療組(SMD=1.77,95%CI=1.50~2.04,效應量檢驗Z=12.74,P<0.00001),這四組Meta分析均提示治療組與對照組PFS差異具有統計學意義,治療組患者PFS明顯高于對照組,可以認為使用中醫藥維持治療能提高肺癌患者的疾病無進展生存期。但中醫藥與單純化療組(SMD=0.00,95%CI=-1.81~1.81,效應量檢驗Z=0.00,P=1.00)Meta分析提示治療組與對照組PFS差異無統計學意義,治療組患者PFS與對照組無明顯差異,說明單純中醫藥維持治療與維持化療相比,在肺癌患者的疾病無進展生存期方面無明顯優勢。

表2 中位PFS相關文獻

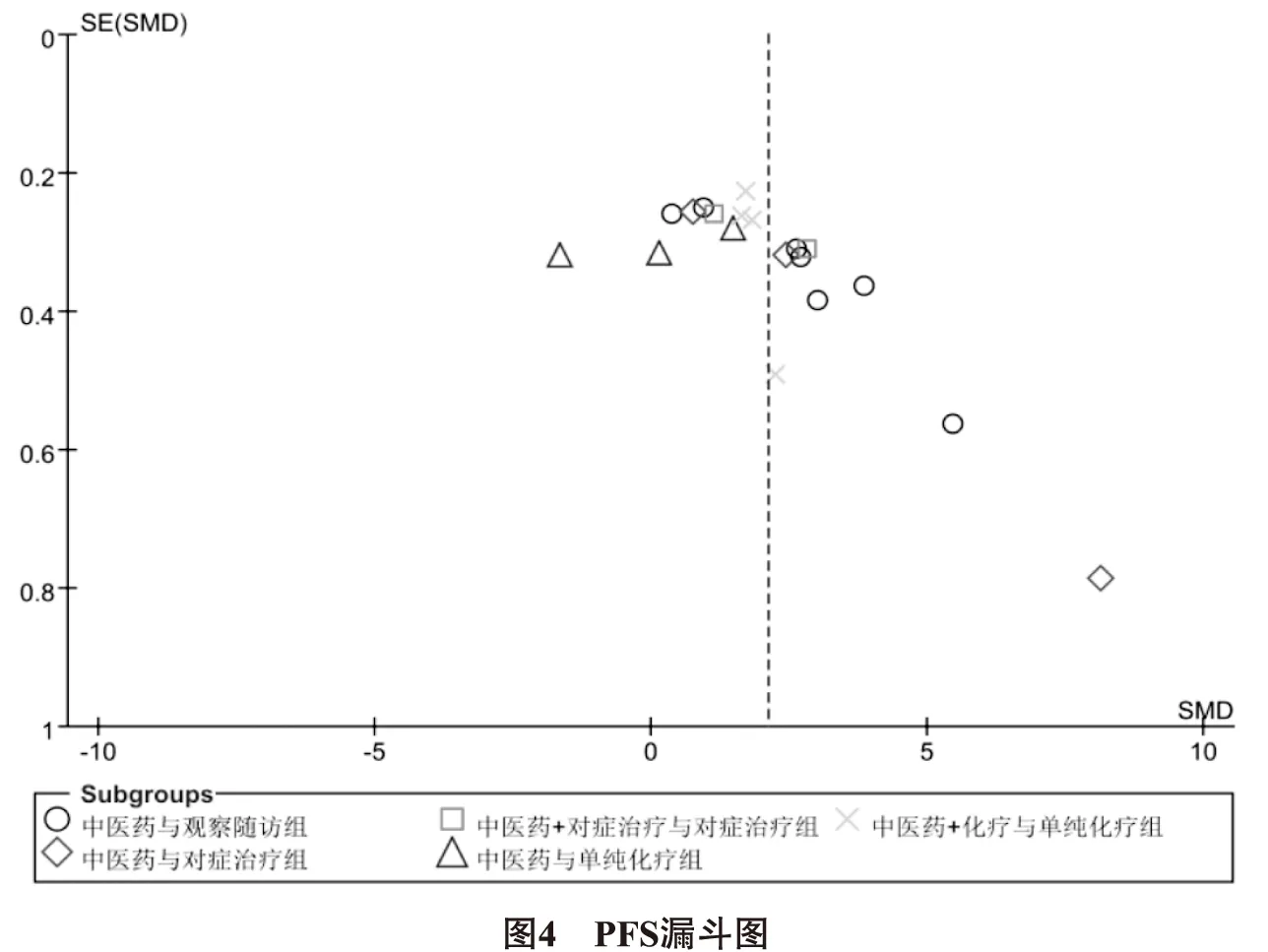

敏感性分析發現,切換固定效應模型與隨機效應模型未見明顯差異,逐一剔除單個研究研究其所得結果,發現I2波動在95%~96%,提示敏感性好。發表性偏倚分析中,RevMan 5.4所繪制的關于PFS的漏斗圖中兩邊散點不對稱(見圖4),提示漏斗圖不對稱,可能存在發表偏倚。

2.3.2 KPS 納入的文獻中共有33項研究報道了KPS活動狀態評分。每項研究均采用對比治療前與治療后Karnofsky活動狀態評分標準[49]進行評定;其中KPS評分提高≥10分以上為升高,減少≥10分以上為下降;提高或減少<10分者為穩定。有效為提高+穩定。其中1項研究[35]KPS評分使用數值均數±標準差表示,無法獲得具體病例數,故予排除。最終納入可評估研究32項。

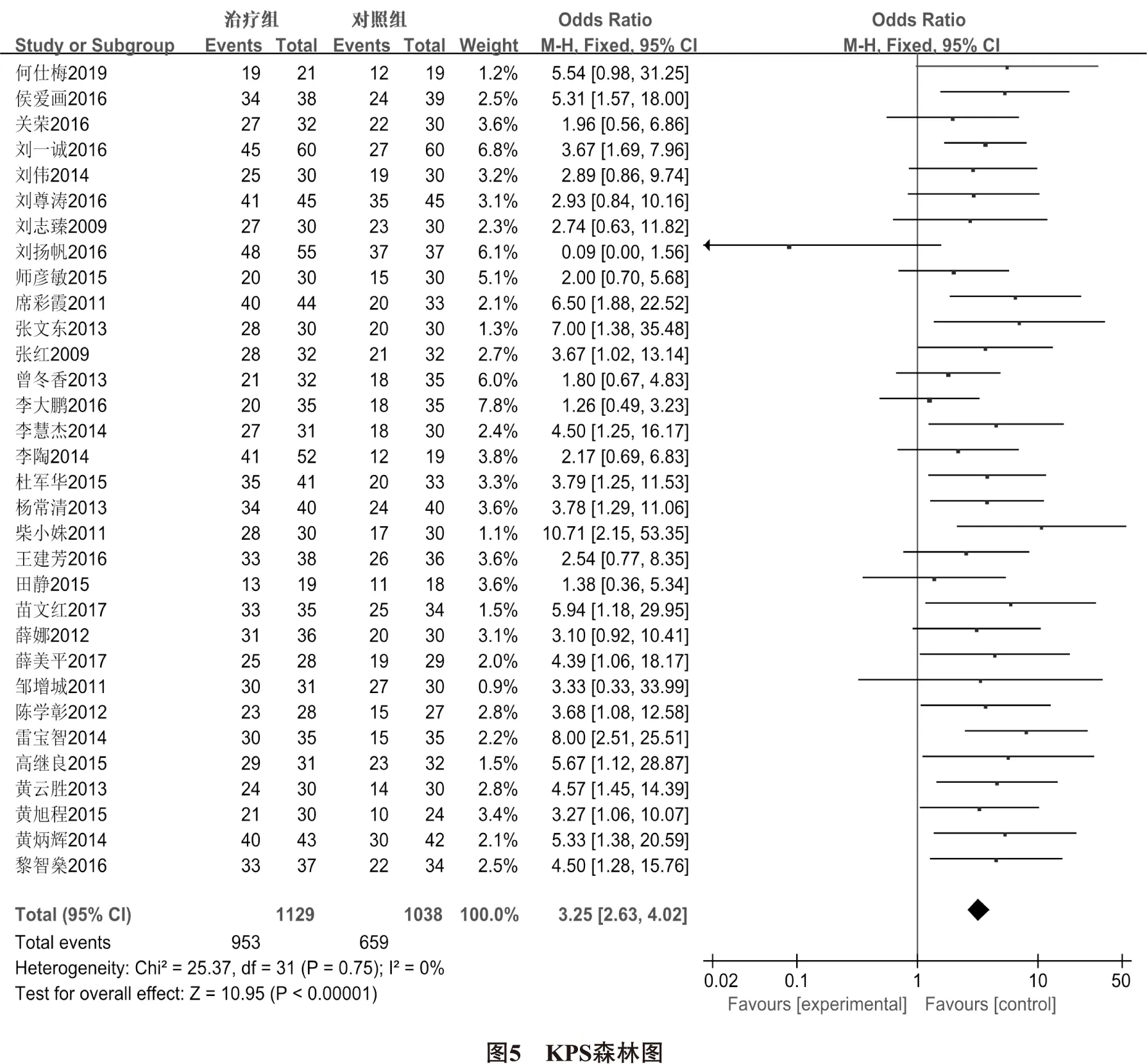

32項研究[5,6,8-12,16,18-21,23,24,26,27,30-34,37-46,48]共2167例肺癌患者,其中治療組1129例,對照組1038例。異質性檢驗采取卡方檢驗,P=0.75,I2=0%,說明上述研究同質性較好,采用固定效應模型分析。由圖5可知,合并效應量OR=3.25,95%CI =2.63~4.02,效應量檢驗Z=10.95,P<0.00001,差異具有統計學意義(P<0.01)。說明治療組和對照組患者KPS差異具有統計學意義,治療組患者KPS明顯高于對照組,可以認為中醫藥維持治療能夠提高肺癌患者的生活質量。

敏感性分析發現,固定效應模型與隨機效應模型之間均未見明顯差異,逐一剔除單個研究所得結果,對最終的結果影響無較大差別,敏感性好。發表性偏倚分析時,RevMan 5.4所繪制漏斗圖中兩邊散點對稱(見圖6),提示漏斗圖對稱,各研究可能不存在發表偏倚。

2.3.3 DCR 納入的文獻中共有13項研究[6,9,14,19-21,25,28,29,35,38.39.44]報道了DCR,其中6項[6,19-21,25,35]用WHO實體瘤療效評價標準[49],7項[9,14,28,29,38,39,44]采用RECIST實體瘤評價標準[50]。實體瘤穩定率DCR=[(CR+PR+SD)/總例數]×100%。

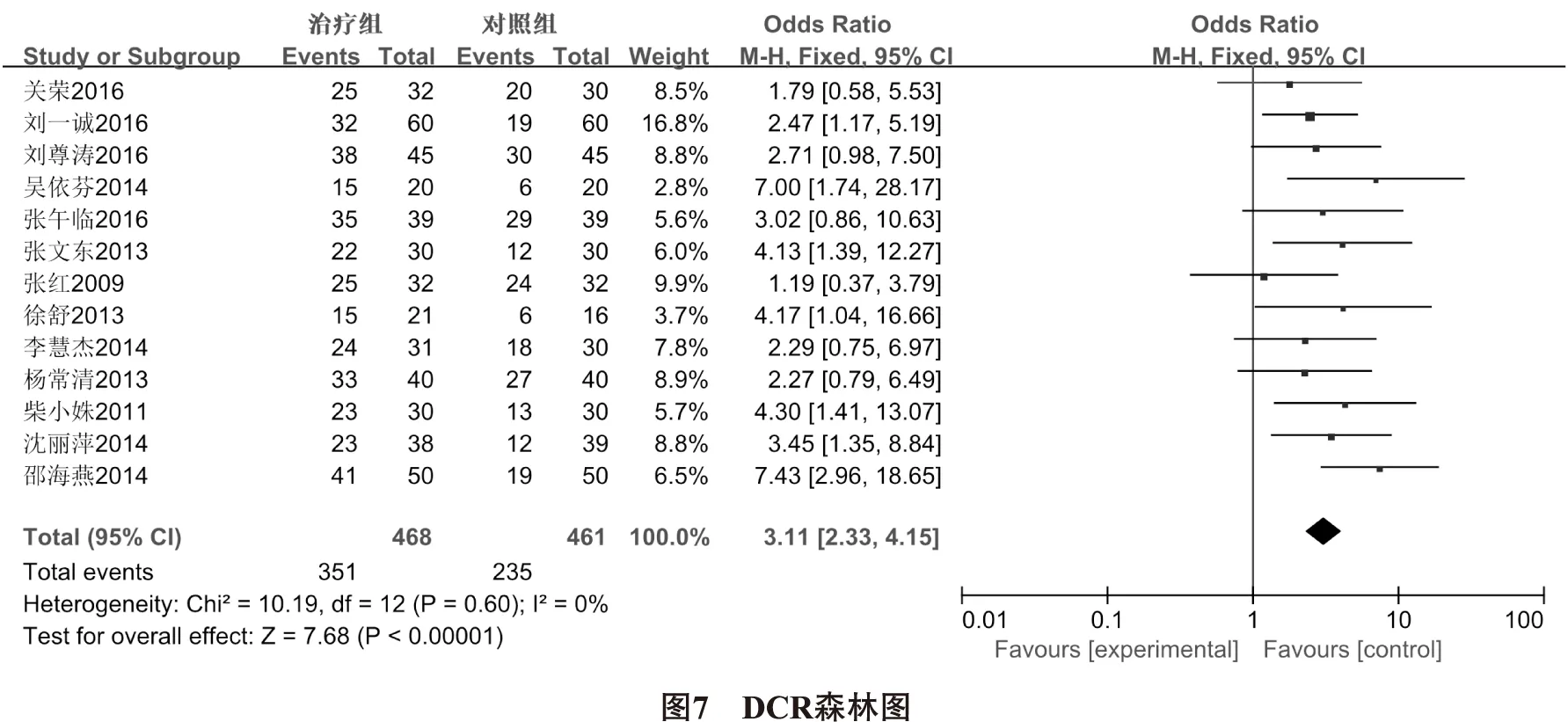

13項研究共929例肺癌患者,其中治療組468例,對照組461例。異質性檢驗采取卡方檢驗,P=0.60,I2=0%,說明上述研究同質性較好,故采用固定效應模型分析,結果顯示(見圖7):合并效應量OR=3.11,95%CI=2.33~4.15,效應量檢驗Z=7.68,P<0.00001,差異具有統計學意義(P<0.01)。說明治療組和對照組的患者DCR差異具有統計學意義,治療組患者DCR明顯高于對照組,可以認為中醫藥維持治療能提高肺癌患者的實體瘤穩定率。

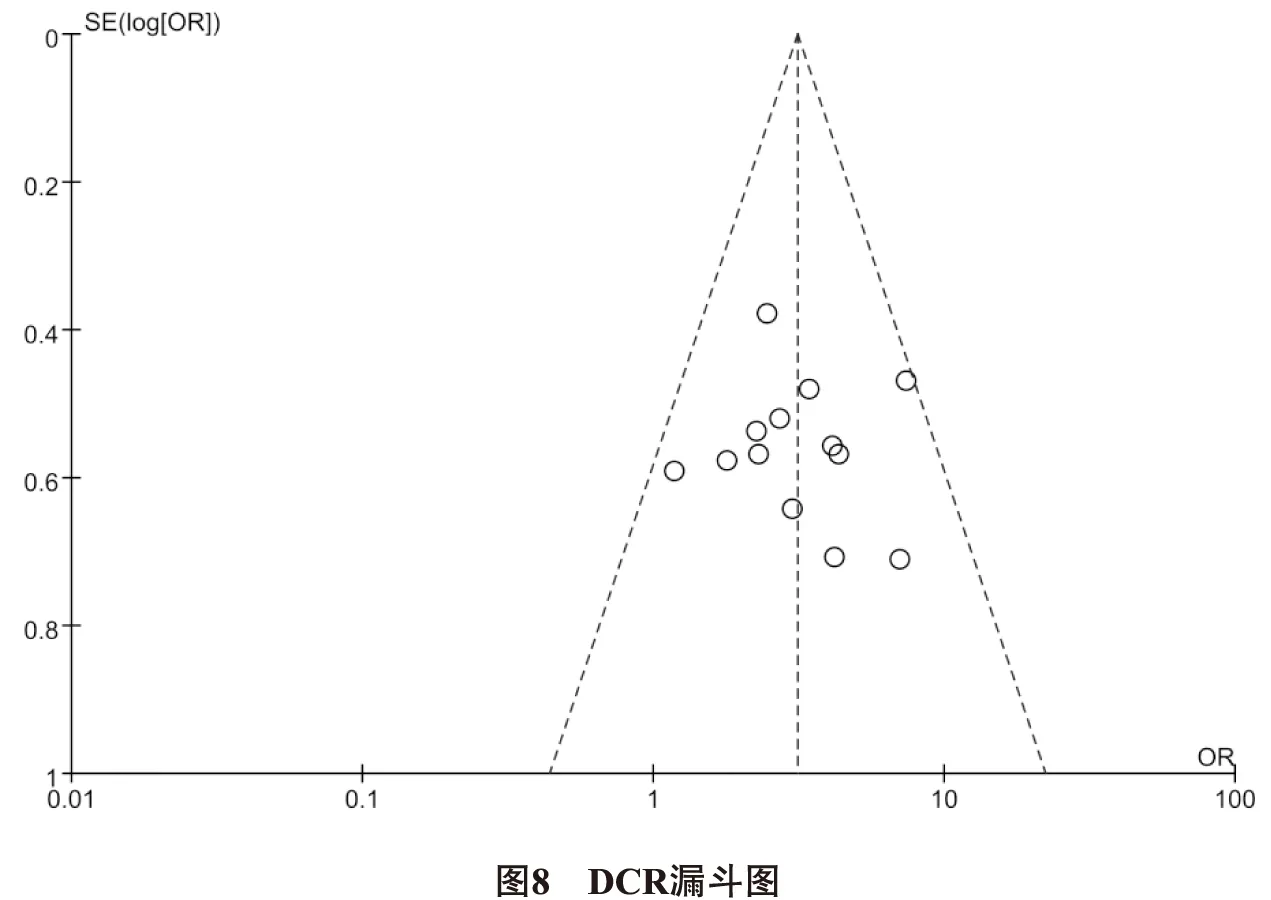

敏感性分析發現,固定效應模型與隨機效應模型之間均未見明顯差異,逐一剔除單個研究,對最終的結果影響無較大差別,敏感性好,提示13項研究的結果具有統計學意義,結果可靠。發表性偏倚分析時,RevMan 5.4所繪制漏斗圖中兩邊散點不對稱(見圖8),提示漏斗圖不對稱,各項研究間可能存在發表偏倚。

2.3.4 RR 納入的文獻中共有13項研究[6,9,14,19-21,25,28,29,35,38,39,44]報道了RR,其中6項[6,19-21,25,35]采用WHO實體瘤療效評價標準[49],7項[9,14,28,29,38,39,44]采用RECIST實體瘤評價標準[50]。實體瘤有效率RR=[(CR+PR)/總例數]×100%。

13項研究共929例肺癌患者,其中治療組468例,對照組461例。異質性檢驗采取卡方檢驗,P=0.59,I2=0%,說明上述研究同質性較好,故采用固定效應模型分析,結果顯示(見圖9):合并效應量OR=2.08,95%CI=1.51~2.87,效應量檢驗Z=4.48,P<0.00001,差異具有統計學意義(P<0.01)。說明治療組與對照組的患者實體瘤有效率差異具有統計學意義,治療組患者的有效率顯著高于對照組,可以認為中醫藥維持治療能提高肺癌患者的實體瘤有效率。

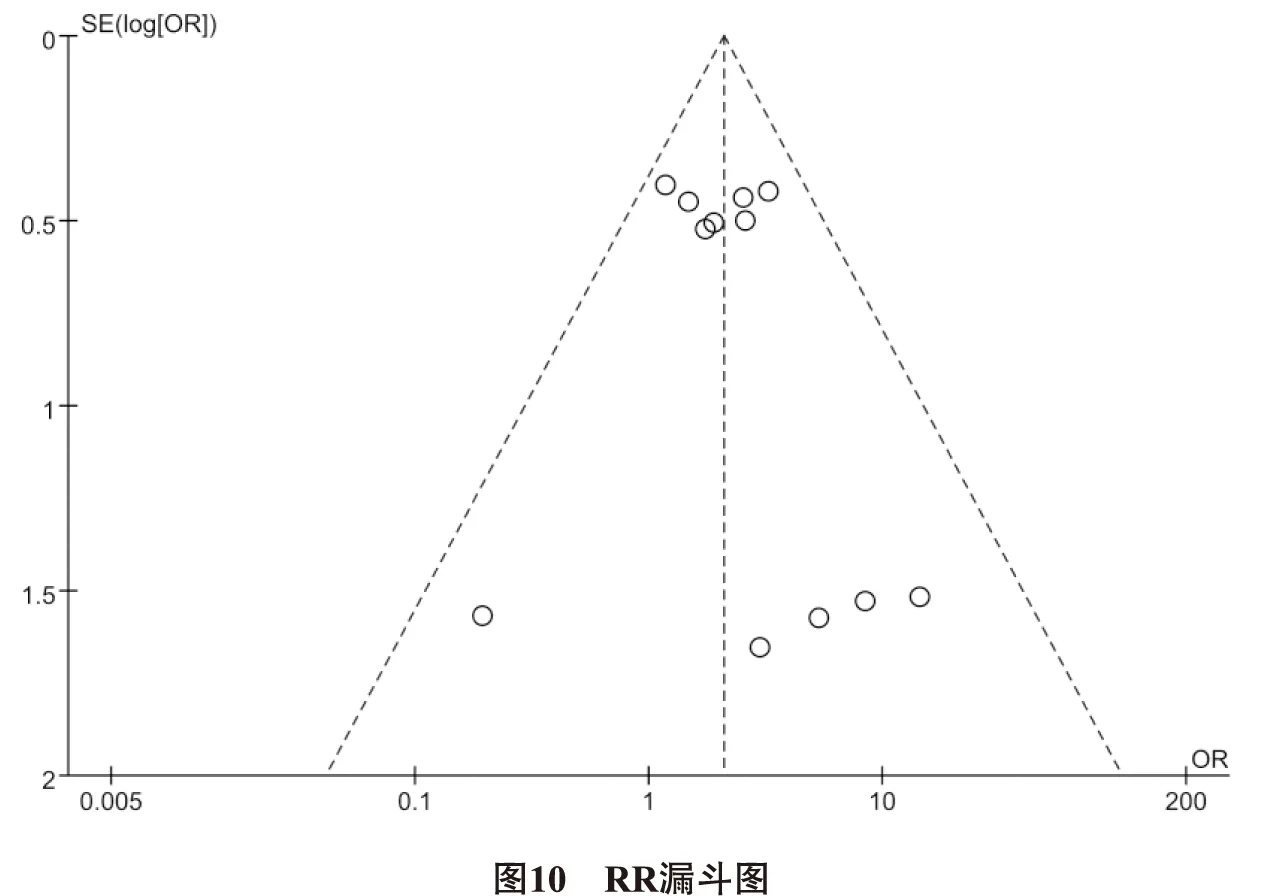

敏感性分析發現,固定效應模型與隨機效應模型之間均未見明顯差異,逐一剔除單個研究,對最終的結果影響無較大差別,敏感性好,提示13項研究的結果具有統計學意義,結果可靠。發表偏倚分析時,RevMan 5.4所繪制漏斗圖中兩邊散點不對稱(見圖10),提示漏斗圖不對稱,各項研 究間可能存在發表偏倚。

3 討論

循證醫學是21世紀公認的臨床研究中最高級別的研究證據。隨機對照實驗(RCT)是指導臨床、評價療效的最嚴謹、最客觀的研究方案,應用meta分析RCT研究,能真實反應實驗結果的客觀性,為循證醫學服務。目前有關中醫藥對肺癌維持治療的近期及遠期療效已有不少文獻進行實驗設計,驗證了中醫藥在肺癌維持階段有明確的療效,但缺乏客觀的循證醫學證據證明中醫藥的臨床療效。因此本研究利用Meta分析對相關臨床研究進行客觀地系統評價,從而準確定位中醫藥在肺癌維持治療階段的臨床作用,以期為臨床提供參考。

3.1 研究的療效分析 本研究共納入了44項關于中醫藥維持治療肺癌的RCT研究,通過RevMan 5.4軟件進行Meta分析,結果提示通過比較治療組與對照組肺癌患者的Karnofsky活動狀態(KPS)、無進展生存期(PFS)、實體瘤穩定率(DCR)以及實體瘤有效率(RR),除了單純使用中醫藥的治療組與單純化療的對照組患者PFS無明顯差異外,余采用中醫藥手段進行維持治療的治療組的各結局指標皆明顯高于對照組,且差異均具有統計學意義。提示中醫藥在肺癌患者維持治療階段能有效地改善患者的生活質量,提高患者的疾病無進展生存期、實體瘤穩定率以及實體瘤有效率。

3.2 研究的局限性 本研究納入了44項RCT研究,其中樣本量最大為120,最小僅有27,總體而言樣本量較少;經過文獻質量評價,由于多數試驗未采取盲法或對隨機方法描述不詳細等,無A級文獻,影響文獻的質量;44項研究中幾乎沒有陰性結果,考慮存在發表偏倚;關于結局指標的選擇,腫瘤研究中十分看重總生存期(OS),但由于相關文獻較少,且具體資料不全,故未進行meta分析,是此研究的不足之處。因此上述問題在一定程度上會影響全面評估本研究結果的可靠性、正確性及真實性。

3.3 研究意義及對未來的研究啟示 通過對44項研究進行meta分析,盡管存在發表性偏倚及文獻質量評價偏低的問題,但本次研究結果所提示的中醫藥維持治療對肺癌患者在改善患者生活質量、提高患者無進展生存期、實體瘤穩定率及有效率方面均優于單純使用西醫維持治療,還是能夠為臨床研究及診療提供一定的循證醫學證據。期待日后的研究能合理設計實驗、實施多中心合作、增大樣本量、提高操作可靠性、收集真實數據、詳細精準的報道關于中醫藥維持治療肺癌的臨床隨機對照實驗研究,從而提取更高質量的實驗結果,為驗證中醫藥維持治療肺癌的臨床療效提供更可靠、更高質量的循證醫學證據。

中醫藥作為中國古代的主流醫學,至今仍然是我國傳統醫學的代表,并逐步以更科學、更規范、更嚴謹的姿態發展,在惡性腫瘤治療方面取得了療效平穩、毒副反應低等效果,開展中醫藥“多重療效、辨證施治”與西醫“針對性強、部位精準”相結合的診療思路,以達到最終延長肺癌患者生存期及改善患者生活質量的目標,是肺癌患者維持治療的可取療法,其前景可期。