什么是生命?

42臺巨大的射電天文望遠鏡聳立在加利福尼亞北部灌木叢生的山區,它們組成了松散的“艾倫”望遠鏡陣列:掃視天空,全神貫注,夜以繼日。白色的碟狀天線如同一張張沒有表情的臉,全體凝視著天外遙不可及的某一點,就像一群渴望回家的外星入侵者在此集結。望遠鏡陣列屬于“搜尋地外文明計劃”(SETI)。半個世紀以來,該組織一直致力于掃描太空,尋找地外智慧生命的蹤跡,至今仍一無所獲。這樣的技術,被用來證明一個近乎天真的夢想:我們在宇宙中并不孤獨。

即使SETI的望遠鏡永遠找不到地外生命,它的努力仍然很有價值。我們到底在尋找什么?宇宙中其他的智慧生命應該和我們一樣使用電磁波嗎?它們一定是碳基生命嗎?它們是否依賴水和氧氣?這些問題,其實不是在思考可能存在的外星生命,而是在思考地球上已知的生命:為什么地球上的生命會是這樣?

并非科學家不夠努力。一大批諾貝爾獎得主和生物學巨匠都活躍在這個領域,然而以他們的學識和智慧,甚至也遠遠不能達成共識。40年前分子生物學發端之時,法國生物學家雅克·莫諾在他的名作《偶然性和必然性》中悲嘆,生命在地球上的起源是一次異乎尋常的偶然事件,人類在空蕩蕩的宇宙中絕對孤立。

也有人提出對立的觀點:生命是宇宙化學的必然產物。在每顆條件適宜的行星上,生命都會迅速產生。那么,一旦行星上有了生命,接下去又會如何演化呢?科學家們再一次無法達成共識。生命可能受制于有限的系統工程方案,無論始于哪里,演化的路徑最終都將匯聚到有限且相似的形式。因為有重力的限制,飛行動物的體重應該較輕,而且都會有類似翅膀的器官。生物應該都由類似細胞的部件組成,依靠這些微小的單元把自身內部環境與外部世界隔離。如果此類約束條件主導著生命的發展,那么,外星生命很可能十分類似于地球生命。另一方面,生命的演化也可能由偶發事件決定。生命是什么樣子,可能純屬隨機結果,由全球性災難事件的偶然幸存者決定,比如地球生命史上導致恐龍滅絕的小行星撞擊事件。假設我們把時鐘撥轉到5億多年前的寒武紀,也就是化石記錄中的“生命大爆炸”剛剛發生之時,然后重新開始——那個平行世界會與我們的世界相似嗎?也許是巨型章魚滿山亂爬呢。

用望遠鏡搜索太空的計劃,還承擔著一個重要的理論目的。在行星生命研究中,我們的地球只是一個孤零零的樣本。純粹從統計角度來看,由于樣本空間為1,我們根本無法得出結論,無法確定到底是什么約束著生命的演化。然而,物理學的基本定律適用于整個宇宙,元素的性質和豐度也由此決定,也決定了化學的普適性。

某種意義上,造成這個困局的罪魁是DNA。現代分子生物學,以及隨之而來的各種DNA技術,肇因于物理學家薛定諤1944年的著作《生命是什么》。薛定諤在書中提出了兩個核心論點:首先,生命以某種方式抵抗著宇宙萬物趨于崩壞的趨勢,在局部抑制熵增(混亂),以此對抗熱力學第二定律;其次,生命能在局部逃避熵增的訣竅隱藏在基因中。他猜測基因物質是某種“非周期性”的晶體,其晶格結構不做精確重復,因此可以作為“代碼腳本”——這是該術語首次應用在生物學語境中。薛定諤和同時代的大多數生物學家,都以為這種奇特的“類晶體”是某種蛋白質。此后,分子生物學研究突飛猛進,不到十年時間,克里克和沃森就推導出了DNA的晶體結構。1953年,他們在《自然》雜志上發表了第二篇論文,宣布:“……因此,我們有相當的把握認為,精確的堿基序列就是承載基因信息的代碼。”這句話分量千鈞,一舉成為現代生物學的基石。當代生物學就是信息的科學,主流研究方法是在電子芯片中分析基因組序列,信息轉移的概念賦予了生命新的定義。

基因組是通往奇跡世界的大門。堆積如山的代碼,單以人類基因組計數,就有30億個字符之多,讀起來像一部后現代小說。人類基因組中只有極少一部分代碼(不到2%)為蛋白質編碼,更大一部分是基因調控區域。至于剩下的部分是什么,科學家一直為此爭論不休。真正重要的事實在于,基因組包含著成千上萬個基因的代碼,以及更加復雜的基因調控區域。毛蟲破繭化蝶,小孩長大成人,其間需要的一切化學物質和信號都由基因組提供、操縱。我們比較動物、植物、真菌和單細胞的阿米巴原蟲后發現,其中在發揮作用的是同樣的生物過程。我們會在大小和類型差異極大的基因組中發現同一個基因的不同變體,同樣的調控因子,同樣的“自私”復制因子,以及同樣的無意義重復片段。洋蔥、小麥和阿米巴原蟲比人類擁有更多的DNA和基因。蛙和蠑螈等兩棲動物的基因組,大小差異可達兩個數量級:某些蠑螈的基因組比人類的大40倍,某些蛙類的基因組不及人類的1/3。如果必須用一句話概括生物基因組的結構限制,那只能說“怎么都行”。

這點非常關鍵。如果基因組僅僅等同于信息,而基因組的大小和結構又沒有根本的限制,那么信息也就沒有限制。但這并不意味著基因組完全不受任何限制,有些限制還是很明顯的。作用于基因組的力量包括自然選擇和另一些隨機因素:基因、染色體,乃至整個基因組的偶然復制、倒位、丟失,以及寄生DNA的入侵。所有這些因素加在一起會導致怎樣的結果呢?這取決于生態位、物種間的競爭和種群數量等因素。從我們的立場來看,這些因素都是環境的一部分,是不可預測的。如果能夠精確指定環境,我們也許能預測某個物種的基因組大小。但實際狀況是,無盡多的物種生存在無限多樣的微環境中:小到其他生物的細胞內部,大到人類都市,深至高壓的大洋之底。與其說“怎么都行”,不如說“什么都有”。在各種各樣的環境中,有多少環境因素作用于基因組,基因組就應該有多少種變化。基因組不能預言未來,只能記載過去。它們反映的是環境歷史的影響。

我們的行星已經存在了45億年。地球誕生之初,太陽系也新生不久,創世的喧囂逐漸平息,地球在長達7億年間都承受著隕石大轟炸。

研究者過去認為,最早的大氣大多由火山噴出的氧化物構成,大氣成分主要有二氧化碳、水蒸氣、氮氣和二氧化硫。這種混合物的成分與今天的空氣大致相似,不同在于前者缺少氧氣——直到很久以后,光合作用問世,氧氣才豐富起來。偶爾的小行星撞擊可能導致部分海洋蒸發,但不太可能影響生活在深海中的任何細菌(如果它們當時已經演化出現)。

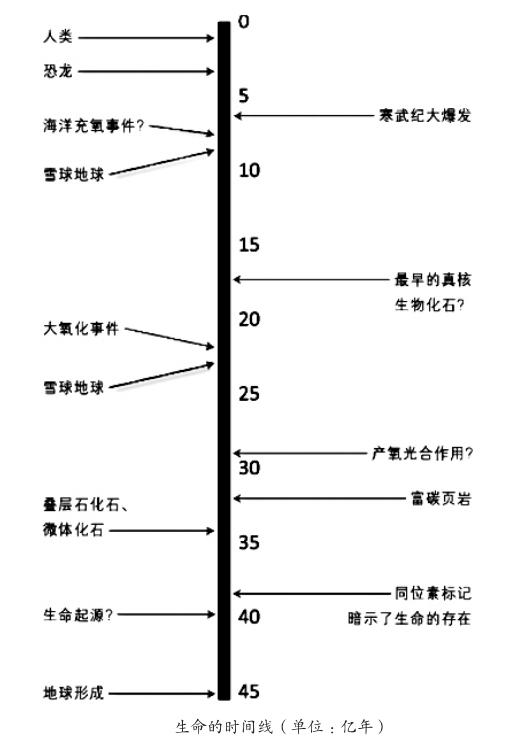

最早的生命證據同樣薄弱,其中很多都發現于格陵蘭島西南部的伊蘇亞和阿基利亞。那里已知最古老的巖石,大約形成于38億年之前(見下圖時間線)。這些證據不是以化石或者活細胞產生的復雜有機分子(即所謂“生物標記”)形態存在的,只是石墨中碳原子的某種非隨機積聚。自然界的碳元素以兩種穩定的同位素存在,原子質量有細微的差別。

這條時間線上列出了早期演化中的重要事件和大致年代。這些年代中有很多不確定性,存在爭議。但絕大部分證據顯示細菌和古菌出現于真核生物之前的15億~20億年間。

讓我們快進幾億年。這個地質時代的生命證據更加可靠,且易于解讀。澳大利亞和南非的古老巖石中含有外觀非常像細胞的微體化石,雖然不太可能以現代方法為它們分類。這些微小的化石很多都含有暗示生命存在的碳同位素標記,更加穩定、明顯。這表明這些微體化石是有秩序的新陳代謝,而不是隨機的地熱分餾過程造成的。而且,這些巖石中有些結構很像疊層石。疊層石是一種由細菌構成的大型拱狀結構,其中單細胞生物層層覆蓋生長,掩埋在底部的層級逐漸被礦物質置換,繼而變成化石,最終形成奇特的高達一米的疊層石質結構。

這些巨大的沉積構造不僅標志著生命,還揭示了曾經存在的光合作用。那不是我們平日所見的由綠色植物和藻類進行的光合作用,而是一種更簡單的初期形式。在所有的光合作用中,光的能量都被用來從供體上剝離電子,然后電子再被“強加”給二氧化碳分子,形成有機分子。不同形式的光合作用使用不同的電子供體,來源各異,最普遍的是溶解態的(二價)鐵、硫化氫或者水。各種形式的光合作用中,電子都被轉移給二氧化碳,留下“廢料”:沉積的鐵銹,游離態硫元素(即硫黃)或者氧氣。最難對付的供體是水,其能量要求遠超其他物質。32億年前,生命活動從水以外的各種物質中提取電子。正如生物化學家艾伯特·圣哲爾吉的詮釋:生命不過是一個電子尋找歸宿的過程。光合作用的最終形態(從水中提取電子)是何時產生的,學界還存在很大的爭議。一些學者認為這是一起早期演化事件,但目前的證據表明,產氧光合作用出現于29億~24億年前,此后不久,地球就爆發了“中年危機”,全球地質和氣候大動蕩。世界范圍的大規模冰川作用導致了雪球地球時期的形成,接下來是大約發生在22億年前的“大氧化事件”,陸地巖石被廣泛氧化——地層中遺留下的鐵銹色“紅色巖床”證明當時的大氣中存在大量氧氣。甚至雪球地球本身的形成,也很可能是大氣中氧含量上升所致:氧氣能夠氧化甲烷,把大氣中這種強力的溫室氣體消耗殆盡,從而觸發了全球冰凍期。

產氧光合作用的出現,標志著生命的新陳代謝手段已經趨于完備。我們這趟走馬觀花的早期地球歷史追溯之旅,跨越了近20億年,是整部動物史時長的3倍,不太可能窮盡所有細節。然而,我們應該在此處停留一會兒,思考一下這個大背景反映出的世界本質。首先,生命在地球極早期就已出現,起碼是在40億~35億年前,而當時的世界是一個類似于當代地球的水世界。其次,35億~32億年前,細菌已經發展出幾乎所有的新陳代謝形式,包括各種呼吸作用和光合作用。在大約10億年間,地球都是一口細菌繁盛的大鍋,而細菌在生物化學上的創造力令人嘆為觀止。同位素分餾證據表明,所有主要的營養循環,包括碳循環、氮循環、硫循環、鐵循環等,在25億年前就已經存在。然而直到24億年前,隨著大氣氧含量的上升,生命才開始徹底改變我們這顆行星的景觀。一度只活躍著細菌的世界,這時才有可能從外太空觀察到生命的存在。直到這時,大氣才開始積累化學性質活潑的氣體,如氧氣和甲烷,都由生命細胞不斷補充。自此之后,生物才開始顯露出行星規模的偉力。

(摘自貴州大學出版社《復雜生命的起源》 作者:[英] 尼克·萊恩 譯者:嚴曦)