淺析琵琶曲《春蠶》的演奏技法及音樂意境

李時茜

琵琶獨奏曲《春蠶》是享譽國內外的琵琶大師劉德海在20世紀80年代創作的一首既立足于傳統又勇于創新的經典之作。這首樂曲是劉德海大師“人生篇”系列作品之一,“人生篇”包含了《春蠶》《童年》《天鵝》《秦俑》《老童》五首琵琶獨奏作品,在這一系列作品中,作曲家在繼承傳統演奏技法的基礎上,又勇于嘗試新的創作手法和創新演奏技法,使得作品中的音樂形象更加生動、具體,審美意境深遠,每一首作品都飽含了作者對人生的感悟。

樂曲《春蠶》具有非常濃郁的新疆十二木卡姆音樂特點,作曲家選取了四首新疆維吾爾族地區民間音樂作為素材創作改編,使樂曲具有鮮明的民族特色,又通過大膽的創新技法,生動刻畫了絲路駝鈴、春蠶吐絲的音樂形象,詮釋了“春蠶到死絲方盡”的人生內涵,同時作品也蘊含了作曲家堅忍不拔,勇于承擔責任且不計付出的奉獻精神。《春蠶》全曲包含引子可以分為五個段落。作曲家采用了琵琶曲中比較少見的bE和bB調,同時將四弦降低了一個大二度,這也是這首作品比較獨特的地方。

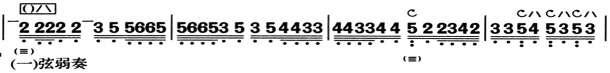

樂曲引子部分(第1—7小節)為散板,運用了新疆維吾爾族民間音樂《牧羊曲》的曲調為素材,而《牧羊曲》的原曲調是用維吾爾族的一種木笛來演奏,這種笛子的音色高亢、嘹亮,又因為沒有笛膜,使得吹奏出的聲音有一種干澀之感,作曲家在這部分主要運用輪指技法演奏,來模擬木笛的聲音,樂曲以的兩句呼應式的樂句為開場,用了不同強度的輪指來表現,主體樂句的強輪指,演奏時保持輪指的“鳳眼”手型,要求很強的顆粒性,同時又要堅挺、有力,具有穿透性,且左手的按弦不加一點揉弦裝飾,使得音色更顯硬朗、干澀,隨后是主體樂句的回聲呼應,接著突然轉入pp的弱奏輪指,這里的輪指不強調顆粒性,用“龍眼”手型,觸弦的位置偏上,就是靠近最后一個品的位置,要求演奏出一種縹緲、悠遠的感覺。與第一句形成鮮明的對比,這一強一弱、一明一暗、一遠一近的強烈對比,在開篇就將聽眾帶進了古老的絲綢之路,渲染出了大漠戈壁的蒼茫、遼闊。緊接著是兩個帶有倚音的強的fa,將樂曲轉入第三個樂句,飽滿的輪指加上充滿爆發力的大指挑勾弦,讓音樂情緒逐漸高漲,形成全曲的第一次小高潮,之后情緒逐漸回落,輪指也漸緩漸弱,配以左手的上弦音技法,模擬春蠶吐絲的聲音,漸行漸遠,慢慢消失。這里運用的上弦音技法,是劉德海老師為《春蠶》獨創的一種左手演奏技巧,中指、無名指或小拇指按音,然后用食指的指甲一面剔弦以發聲,音色清脆、透亮,具有金屬質感,此技法生動地表現了春蠶吐絲的聲音,極具特色。

譜例1

樂曲的第一樂段(第8—41小節)取材新疆維吾爾族民間音樂《埃介姆》,樂段以一串右手四遮泛音開始,透亮的泛音好似遠處傳來的叮叮當當的駝鈴聲,之后是泛音和推拉弦并行的一段復調旋律,節奏平緩,泛音的演奏要清脆明亮,左手的拉弦技法是這部分的重點,要求拉弦有力量,但是速度要慢,同時在拉弦過程中要始終保持揉弦,右手的分弦要運用反彈的技法,增加拉力感,表現人們在大漠中伴著駝鈴艱難地行進。接著是由三指遮弦與雙彈雙抹相結合的創新技法演奏的樂段,三指遮也是劉德海老師在傳統遮弦的基礎上開創的創新技法,就是右手大拇指勾四弦同時中指、食指抹二、三弦,演奏時要求手指小關節帶弦發力,過弦迅速,同時配合一定臂力,帶一些提拉彈法,音色有力、堅挺,音樂情緒堅定、充滿力量感,表現出人們在戈壁大漠中不畏艱難,堅定地前行,接著是連續的切分節奏型,演奏時注意分弦的爆發力,同樣需要運用到提拉的彈法和手臂的力量,左手滑弦音要用力按弦向下滑,表現行進者在大漠中用力拽著拉駱駝的韁繩,步履蹣跚地艱難行進,同時也賦予音樂一種前進的動力,之后再轉入一個漸強再漸弱的樂句,最后的小附點節奏演奏時要略帶一些頓挫感,使得音樂更具有層次感,在平靜的情緒中結束這個樂段。

樂曲在進入第二段(第42—96小節)時,音樂風格上有了很明顯的轉變,音樂情緒變得輕松、活潑、俏皮,似乎是行進的人們,在大漠中忽然看見了綠洲,心情也隨之明朗輕快起來,因此,這一樂段作曲家提煉了新疆維吾爾族熱瓦普音樂《你的天上有沒有月亮》為素材,采用典型的新疆維吾爾族音樂特有的節奏型:小附點與三十二分音符的組合,刻畫出一群美麗的維吾爾族少女,彈奏著熱瓦普,載歌載舞的歡樂場面。這一段音樂中,作曲家又以一種創新的技法——弱奏來模仿熱瓦普的音色,即將右手小拇指抵在琴弦靠近縛手的位置,使琵琶原本響亮、清脆的音色變得像熱瓦普那樣柔和又沉悶,音量也小,但是顆粒性更強。次樂段除了弱奏的演奏技法,把握好節奏和節奏重音也是非常需要注意的,附點三十二分的節奏型和前八后十六三十二、前十六后三十二等非固定節奏型是新疆維吾爾族音樂中很典型的,但在琵琶音樂作品中卻很少見,這就要求演奏者在演奏中把握好節奏重音,處理好強弱關系,使得音樂更具有跳躍感,同時要求快速彈挑時指尖帶弦,小關節發力,音色均勻有顆粒感,加上左手的快速打帶技巧,音樂情緒歡快流暢。之后,樂曲轉入一段更加明亮、悠揚的富有歌唱性的旋律,在技法上右手的輪指與左手上弦音撥弦結合,線與點的結合,要求左右手配合自然,旋律線條要流暢,同時點要清晰有顆粒性。

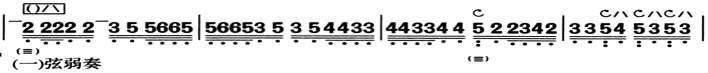

樂曲的第三段(第97—133小節)是全曲的高潮段落,速度更快,情緒也更飽滿,如果說第二段描寫的是維族少女的舞蹈場面,那第三樂段就是粗獷、魁梧、剛勁有力的維吾爾族青年男子的舞蹈場面,音樂素材同樣來源于維吾爾族音樂《自由的生活》,快速遮分與弱奏技巧的結合,是對維吾爾族彈弦樂器“彈步爾”和“都塔爾”的模仿,一弦上的弱奏音色清脆,三四弦的旋律音型粗獷、沉穩,如同這兩樣樂器的合奏,同時也對演奏者的演奏技巧提出了更高的要求,在弱奏的基礎上的快速遮分,在基本手形上略作調整,手指小關節發力,要求速度快而不亂不急,節奏均勻,用力集中,同時突出重音,而此段落的重音又都不在常規節奏重音的位置上,這就要求演奏者要通過大量的練習加以掌握。

譜例2

樂曲的第四段及尾聲(第134-198小節)是對整首樂曲的一個回顧總結,一段帶有樂曲引子部分的動機的長輪段落,富有鮮明的新疆民族音樂特色,旋律舒展高亢,仿佛又把聽眾帶回了茫茫大漠上的絲綢之路,悲壯的音樂情緒隨著旋律的推進慢慢累積,越來越強,伴隨一次次右手大指在四弦的勾挑達到一個高點,給人以強烈的沖擊感,接著音響逐漸回落,以一串上弦音作為過渡,進入一段有縹緲、夢幻下行音階旋律,這一段落采用五指分輪的技法,音色均勻,有顆粒性,要有一種三連音的感覺,輪速由慢漸快,音響上由弱到強再到弱,仿佛春蠶正在一圈一圈地吐絲成繭,隨后作曲家為了更形象地表達“春蠶到死絲方盡”這一內涵,又創新了一種新的技法,左手中指按音,用食指和無名指交替做上撥弦和打音,同時右手在琵琶山口外撥弦,就是右手抬舉至山口上方的弦槽處撥動琴弦以發聲,此處撥弦的音量不大,但音色較尖銳,如同春蠶拼盡全力地吐絲,之后左手的打帶音保持,右手用大指內側大魚肌處掃弦,這又是劉德海老師為《春蠶》所創新的技法,傳統的掃弦是“四弦一聲如裂帛”,而肉絲發出的音響效果細膩、柔和、弱而不虛,有一種朦朧之感。之后左手的打帶音伴奏繼續保持,右手從肉掃轉入搖指技法,這里的搖指也與傳統搖指不同,傳統搖指是用義甲的側鋒觸弦,用手腕的力量快速過弦發聲,音色集中扎實,在這里的搖指則是用纏義甲的膠布直接觸弦,手指關節發力運動過弦發聲,這樣的音色比較弱,比較虛,隨著左手伴奏音型逐漸加快,搖指也慢慢過渡到傳統的側鋒觸弦,音量也慢慢加大,緊接著是八度音的強掃輪,將音樂再次推向高潮,音樂情緒徹底釋放,連續的具有爆發力的掃輪,使音樂充滿輝煌的氣勢,振奮人心,如同春蠶用盡最后的力氣,也要吐盡蠶絲,即使到生命的最后也不放棄,樂曲在最后強有力的雙滑七連音中結束,觸弦靠近縛手的位置,使音色堅挺,如同堅韌的生命力,預示春蠶終將破繭而出,飛向新的生命之旅。

譜例3

《春蠶》是一首極具浪漫主義色彩的經典琵琶獨奏曲,劉德海老師運用傳統新疆維吾爾族民間音樂為素材,在琵琶傳統演奏技法上加以創新,使樂曲有了獨特的音響效果及審美體驗,樂曲中濃郁的西域風情,具有特色的演奏技法,鮮明的藝術形象,都體現出作曲家劉德海老師超高的創作才能和精湛的藝術表現力,作品無論是創作題材、思想意境還是創新技法上都讓聽眾耳目一新,也為有著2000多年發展傳承史的琵琶藝術注入了新的動力。

參考文獻:

[1]黃婷:《琵琶獨奏曲〈春蠶〉意境分析》,《參花(上)》2020年第10期,第143-144頁。

[2]李若楠:《琵琶曲〈春蠶〉的演奏分析》,《黃河之聲》2020年第13期,第20頁。

[3]王憶菲:《琵琶曲〈春蠶〉的藝術特征研究》,山東藝術學院,2020年版。

[4]高藝欣:《新疆音樂元素在琵琶作品創作與演奏中的應用研究》,江西師范大學,2020年版。

[5]劉明洋:《劉德海“人生篇”琵琶作品研究》,燕山大學,2019年版。

[6]魏冉冉:《探析〈春蠶〉演奏藝術魅力及技巧創新》,《戲劇之家》2019年第22期,第57頁。

[7]錢鵬:《琵琶曲〈春蠶〉的技法創新與音樂風格》,《當代音樂》2019年第6期,第119-120頁。

[8]丁英超,程軍涵:《論劉德海大師〈人生篇〉創新技巧的運用》,《藝術品鑒》2019年第9期,第69-70、74頁。

[9]丁英超,劉思彤:《論琵琶獨奏曲〈春蠶〉意境之美》,《黃河之聲》2018年第15期,第22頁。

[10]王欣潔:《論劉德海琵琶曲〈人生篇〉的藝術特征》,《黃河之聲》2016年第23期,第94-95頁。

[11]韋海峰:《多少故事煙雨后 一曲琵琶已成歌——觀于源春〈文武雙全〉琵琶獨奏音樂會隨想》,《音樂生活》2019年第11期,第88-89頁。

[12]楊鳴:《琵琶曲〈春蠶〉的創作和演奏分析》,《藝術教育》2015年第9期,第177-178頁。

[13]李米米:《〈春蠶〉演奏藝術魅力及技巧創新》,《藝海》2016年第3期,第66-67頁。

[14]陳湘:《劉德海琵琶作品中的繼承與創新》,武漢音樂學院,2016年版。

[15]陳燕婷:《四 琵琶左手法路》,《音樂生活》2018年第11期,第12-14頁。