經皮穿刺三叉神經節(jié)微球囊壓迫術治療三叉神經痛的療效分析

林志光

TN 是神經科多發(fā)疾病,對患者工作、生活有嚴重影響,三叉神經分部區(qū)域面部短暫、發(fā)作性劇痛是該疾病的重要癥狀表現[1,2]。以往藥物是治療TN 的主要方法,但部分患者經藥物治療無效,或無法耐受藥物的不良反應,因此臨床一直致力于尋求其他更安全、有效的治療方法[3,4]。手術當前逐漸成為治療TN 的首選方法,PBC 是一類微創(chuàng)術式,操作難度小,全身麻醉下手術患者不會有痛苦感,且治療可重復進行,對不耐受開顱手術、不愿接受開顱手術、頑固性復發(fā)及高齡患者適用度高[5,6]。本院采取PBC 方法治療TN 顯示出良好效果,本文以三叉神經半月節(jié)脈沖射頻治療的患者為對照,比較分析PBC 治療TN 的臨床效果,并分析術后并發(fā)癥發(fā)生的相關因素。

1 資料與方法

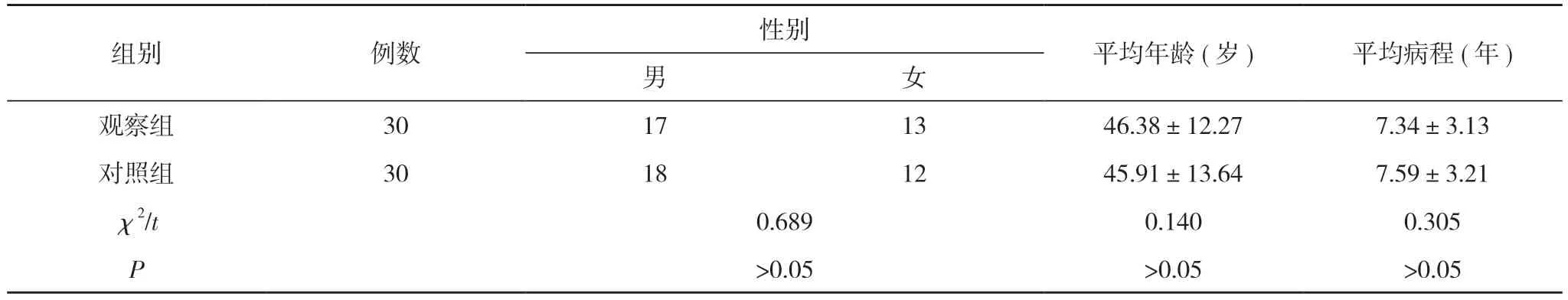

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年7 月本院收治的60 例TN 患者作為研究對象,均經臨床檢查確診,隨機分為對照組和觀察組,各30 例。觀察組男17 例,女13 例;年齡28~67 歲,平均年齡(46.38±12.27)歲;病程2~13年,平均病程(7.34±3.13)年。對照組男18例,女12 例;年齡27~68 歲,平均年齡(45.91±13.64)歲,病程2~14 年,平均病程(7.59±3.21)年。兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。所有患者均簽署知情同意書,研究開展獲得倫理委員會批準。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法

1.2.1 對照組 患者接受三叉神經半月節(jié)脈沖射頻治療。利用本院射頻治療儀的穿刺針以患側口角外側水平線與眶外緣垂線的交點為穿刺點進行穿刺,局部麻醉后緊貼上頜第二磨牙骨面進針至蝶骨翼突外側板,繼續(xù)順骨面上前后滑動,確定卵圓孔外口,通過X 線機確認無誤。將射頻電極插入,帶神經電刺激進針,治療選Z 自動模式標準:頻率2 Hz,溫度42℃,脈寬 20 ms,時間200 s,電壓45~60 V,共進行3 個周期治療。

1.2.2 觀察組 患者接受PBC 治療。患者保持仰臥,行全身麻醉,作Hartel 前入路做卵圓孔穿刺。選擇患側口角旁2.5 cm 位置作為進針點,選擇同側外耳道前3 cm 位置、瞳孔下方1cm 位置做參考點。經CT 引導下穿刺,利用穿刺針將帶有導絲的小一號的球囊導入到Meckel 腔,將導絲抽出后選擇含碘非離子造影劑注入球囊中使其充盈。一邊注射一邊適當調整,保證球囊在后床突、蝶鞍臨近充盈成乳頭突向后顱窩。球囊充盈量控制在0.65~0.80 ml,持續(xù)充盈1.5~3.0 min。壓迫滿意后將球囊中造影劑抽空,利用穿刺針撤出球囊,對進針點持續(xù)壓迫3 min,結束治療。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者的臨床療效及并發(fā)癥發(fā)生情況。療效判定標準:完全控制:臨床癥狀完全消失,患者無疼痛感,生活、工作均恢復正常,無復發(fā);部分控制:臨床癥狀輕微,患者偶爾會有輕微疼痛感,生活基本恢復正常;未控制:臨床癥狀基本無改善,甚至疼痛進一步加劇。總有效率=完全控制率+部分控制率。并發(fā)癥:比較兩組治療后面部感覺異常、同側咀嚼肌肌力減弱、三叉神經抑制、展神經損傷。

1.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計學軟件進行數據統(tǒng)計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療效果比較 觀察組治療總有效率為93.33%,明顯高于對照組的73.33%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

2.2 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生情況比較 觀察組并發(fā)癥發(fā)生率為10.00%,明顯低于對照組的33.33%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表2 兩組患者治療效果比較[n(%)]

表3 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生情況比較[n(%)]

3 討論

TN 的微創(chuàng)治療方法首選PBC,該治療方法的作用機制為對三叉神經半月節(jié)的Meckel 腔壓迫并松解后對有髓粗纖維進行選擇性損傷,使三叉神經傳導通路被阻斷,并對觸發(fā)疼痛的扳機點產生抑制,最終緩解三叉神經局部可能存在的神經壓迫[7-10]。

本研究中觀察組接受PBC 治療,結果顯示,觀察組治療總有效率為93.33%,明顯高于對照組的73.33%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。觀察組并發(fā)癥發(fā)生率為10.00%,明顯低于對照組的33.33%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。由此提示選擇微創(chuàng)方法PBC 治療TN 能夠更有效控制癥狀,緩解疼痛,且治療安全性更高。且在多次實踐操作中總結出術中必須保證球囊成形,即要求經側位X 線機檢查球囊應該為乳頭凸向后顱窩的“梨形”[11,12]。重點要求球囊形狀的原因是由于Meckel 腔實際為顱后窩突入向顱中窩后內側部的硬腦膜凹陷,被硬腦膜、蛛網膜包被,三叉神經節(jié)和三叉池被涵蓋其中[13-15]。當球囊為“梨形”,表明球囊體積匹配Meckel 腔解剖的形態(tài)和容積,可保證恰好于Meckel 腔入口部位對三叉神經節(jié)形成壓迫,從而可保證最好的治療效果[16-19]。

綜上所述,PBC 治療TN 臨床效果良好,還可明顯減少治療后并發(fā)癥,臨床可積極推方。