家庭參與式康復干預在小兒腦癱中的應用及遠期康復效果分析

曹寧寧

目前,對于小兒腦癱,尚無特效治療方案,主要是通過康復訓練,來改善患者的肢體功能,從而促進其病情的康復[1,2]。不同小兒腦癱患者,其治療的敏感度有著一定的差異性,因此,加強患者的家庭支持干預,能夠更好促進其康復效果的提高[3,4]。本研究主要對家庭參與式康復干預在小兒腦癱中的應用及遠期康復效果進行分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 以2017 年1 月~2019 年5 月的100 例小兒腦癱患者作為此次研究對象,采用簡單隨機化法分為實驗組與對照組,各50 例。納入標準:確診存在腦癱,即精神運動發育落后、姿勢異常、原始反射異常、肌張力異常;家屬知情同意參與本研究者。排除標準:合并先天性心臟病者;肢體發育畸形者;難以完成康復治療者。實驗組中,年齡1~5 歲,平均年齡(2.63±1.02)歲;體重3~14 kg,平均體重(6.18±2.61)kg;18 例為運動遲緩型,20 例為腦癱痙攣型,12 例為混合型;男32 例,女18 例。對照組中,年齡1~6 歲,平均年齡(2.70±1.23)歲;體重3~14kg,平均體重(6.25±2.59)kg;16 例為運動遲緩型,21 例為腦癱痙攣型,13 例為混合型;男33 例,女17 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。且本研究已被倫理委員會批準。

1.2 方法 對照組在康復機構中接受康復干預,即給予小兒腦癱患者環境干預、心理安撫以及病情監測等。實驗組給予家庭參與式康復干預,具體內容如下。

1.2.1 健康教育培訓 將小兒腦癱康復干預的相關內容制作成冊,并向患者家屬發放,其主要的內容為腦癱疾病知識、具體護理知識以及治療知識,使得患者家屬能夠更好對相關的知識掌握。鼓勵小兒腦癱患者家屬給予患者心理安撫,根據患者的病情、年齡等,以激勵、表情等方式進行安撫,促進患者能夠保持較好的狀態進行康復鍛煉。同時,囑咐患者家屬適當改善患兒的飲食方案,以高維生素、高蛋白等食物為主,以此促進其抵抗力的提高。

1.2.2 功能鍛煉 指導患者家屬正確的智力訓練、語言鍛煉、行走鍛煉、爬行鍛煉、站立鍛煉、頭部鍛煉、坐位鍛煉等方式。①坐位鍛煉,患者雙腳跨開,坐在家屬腿上,一只手對患者的姿勢控制,避免出現跌落的情況,同時另一只手協助患者身體垂直于地面,在患者掌握后,則使用小板凳鍛煉;②頭部鍛煉,協助患者保持為坐位,其頭部靠在家屬的胸腔,引導患者將雙手放置于胸前,頭部位于家屬胸部的相關中間位置;③站立鍛煉,患者背靠物品站立,家屬固定患者的膝關節以及軀干,分開其雙腿,進行15 min 左右的站立,患者可自行站立后,將背靠物撤出,并通過手握固定物鍛煉,逐漸使得患者能夠對自身膝關節控制;④爬行鍛煉,患者在前,家屬則跪在地上,使用雙手將患者骨盆托起,推動患者,使其下肢前進,之后指導其盡量自主爬行;⑤行走鍛煉,雙手在患者骨盆處放置,同時患者雙手也放置于骨盆處,左右雙側進行旋轉鍛煉,以此促進患者下肢運動,使用器具,使得患者更好的行走;⑥語言訓練,家屬引導患者進行目光的對視,并引導其溝通,盡量促進患者語言功能的提高;⑦智力訓練,可通過患者喜歡的動畫片、玩具等,來鍛煉其顏色識別能力以及認知能力。

1.2.3 中藥泡浴、推拿干預 適當實施推拿干預,可避免患者出現肌肉痙攣、萎縮的情況,且可降低不良姿勢的出現。中藥泡浴則能夠減輕患者的肌肉緊張程度。可在訓練中,適當給予患者獎勵,以此促進其緊張情緒的減輕,提高其康復鍛煉的積極性。

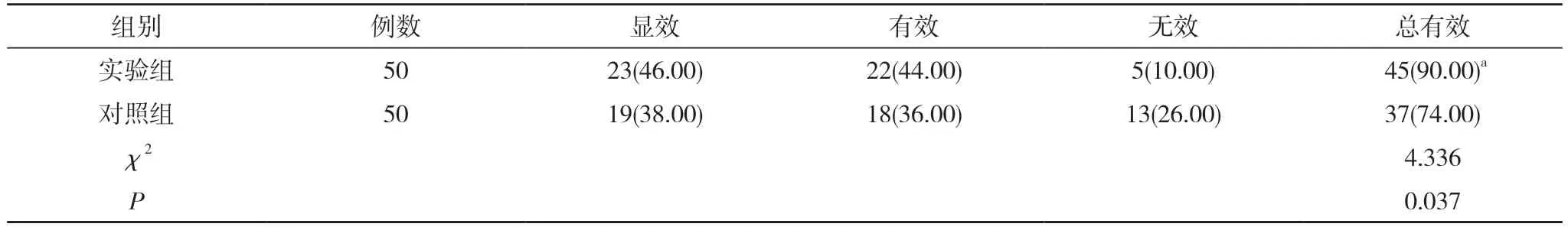

1.3 觀察指標及判定標準 對比兩組臨床療效,療效判定標準:顯效:患者的認知功能、肌張力、肢體活動以及語言功能均正常;有效:患者的認知功能、肌張力、肢體活動以及語言功能均較干預前有所改善;無效:患者的認知功能、肌張力、肢體活動以及語言功能與干預前相比,改善不明顯。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

對比兩組干預前后康復評分,肢體康復評分:Gesell 發育量表評價,包括個人社交行為、語言行為、精細動作行為、大運動行為、適應行為,每項0~100 分,評分越高,即代表肢體康復效果越好。對兩組小兒腦癱患者干預的效果作觀察,并分析兩組干預前后肢體康復評分以及其生活質量的差異性。

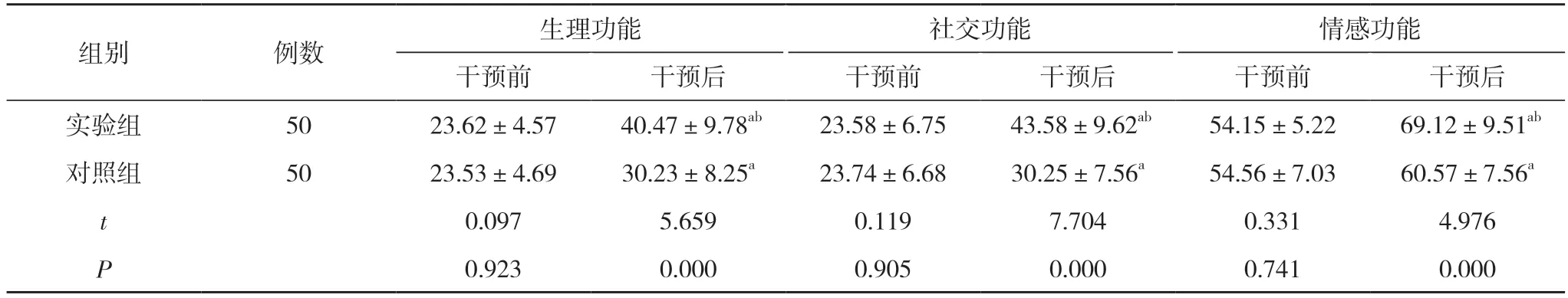

對比兩組生活質量,采用生活質量量表對患者進行評價,評定內容包括生理功能、社交功能、情感功能,每項0~100 分,評分越高,即代表生活質量越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效對比 實驗組總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組干預前后康復評分對比 干預前,兩組患者個人社交行為、語言行為、精細運動行為、大運動行為、適應行為評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者個人社交行為、語言行為、精細運動行為、大運動行為、適應行為評分均高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組生活質量對比 干預前,兩組患者生理功能、社交功能、情感功能評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者生理功能、社交功能、情感功能評分均高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組臨床療效對比 [n(%)]

表2 兩組干預前后康復評分對比(,分)

表2 兩組干預前后康復評分對比(,分)

注:與本組干預前對比,aP<0.05;與對照組干預后對比,bP<0.05

表3 兩組生活質量對比(,分)

表3 兩組生活質量對比(,分)

注:與本組干預前對比,aP<0.05;與對照組干預后對比,bP<0.05

3 討論

小兒腦癱即小兒腦性癱瘓,是小兒腦部發育不成熟引起的運動障礙類疾病,屬于中樞神經系統疾病[5]。小兒腦癱患者的疾病位置處于腦部,常存在語言障礙、行為異常、癲癇、智力障礙等癥狀,疾病的發生,嚴重降低患者的健康水平,影響其家庭生活質量,因此,采取有效措施來改善小兒腦癱患者的病情,促進其健康的恢復,十分必要[6-8]。

本研究中,實驗組總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。干預后,兩組患者個人社交行為、語言行為、精細運動行為、大運動行為、適應行為評分均高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。干預后,兩組患者生理功能、社交功能、情感功能評分均高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。表明家庭參與式康復干預能夠更好改善小兒腦癱患者的生活質量,提高康復的效果。家庭參與式康復干預,能夠讓小兒腦癱患者由最親近的人實施功能鍛煉,且鍛煉的環境熟悉,可減輕患者的緊張情緒,使得患者和家屬更好的互動。家庭參與式康復干預中給予患者智力訓練、語言鍛煉、行走鍛煉、爬行鍛煉、站立鍛煉、頭部鍛煉、坐位鍛煉等,能夠以循序漸進的方式,來使得患者對生活能力逐漸掌握,改善其語言功能以及智力水平,以此促進其生活質量的提高[9,10]。

綜上所述,家庭參與式康復干預應用小兒腦癱患者中,有著較高的價值,可促進患者康復效果的提高,改善其生活質量,以此更好改善小兒腦癱患者的預后,意義重大,值得推廣應用。