閱讀習慣與兒童公民素養的關系探究

鄧 輝

(陜西省圖書館,陜西 西安 710061)

1 兒童公民素養

公民概念最早起源于古希臘、古羅馬[1]。在現代社會,凡具有一定普遍性權利與義務的個人,便被動及主動地獲得了公民資格[2]。《中華人民共和國憲法》第三十三條規定,具有中華人民共和國國籍的人便是中華人民共和國公民。公民素養就是公民的素質與修養[3]。公民素養是一個國家經濟發展、社會穩定、文化昌盛的決定性因素。2010年,中共中央、國務院在《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020 年)》中提出,要加強公民意識教育,培養社會主義合格公民。

國際教育成就評價協會主持的“國際公民意識和公民素養研究項目”將兒童公民素養分為知識內容領域、情感—行為領域以及認知領域三個方面[4]。張建軍等人[9-10]根據我國社會及兒童特點,創建了“中小學生公民測量表”評測標準,將兒童公民素養分為公民認知、公民情感、公民能力、公民行為四個方面。兒童處于個人生理發育、認知成長、人格發展的敏感期,例如,兒童在3-4 歲時便會初步形成種族概念,使用種族來區分不同的人[5]。同時,兒童公民素養極易受文化和環境影響[6],比如,中國兒童相較于美國兒童,解決問題的適當性、有效性和冒險性較強,但流暢性、變通性較差[7],同時,中國兒童相較于日本兒童,獨立性和自我管理能力較弱[8]。總之,童年是塑造公民素養的關鍵期,兒童公民素養包括認知、情感、能力、行為等多個方面。

2 閱讀與兒童成長

根據“全國國民閱讀調查報告”[11],我國兒童(未成年人)閱讀率在81%左右,閱讀量不斷提升,其中0-8 歲兒童閱讀量增長最快。同時,雖然2012年至2019年我國家庭親子閱讀比例由85.9%提高到91.8%,但親子閱讀時間和逛書店次數卻略有減少,電腦、智能手機、平板電腦等數字閱讀方式已經成為兒童閱讀的主流方式。另外,2019 年“全國國民閱讀調查報告”數據顯示,我國兒童閱讀率與年齡呈“倒U型”關系,0-8歲和14-17歲少年兒童閱讀率較低,分別為70.6%、89.1%,而9-13歲兒童閱讀率最高,為97.9%。詹世友等人[12]調研發現,兒童閱讀率和年齡之所以呈“倒U型”關系,主要包括課業壓力較大、缺乏合適書目、無法讀自己喜歡的圖書等原因。

以往研究表明,閱讀會深刻影響兒童的認知能力。現代神經科學研究發現,閱讀涉及個人注意力序列化加工、視覺輸入、提取意義、提取語音與發音等多方面認知能力,并需要調動大腦前腦島、下額葉區、中央前區、腹側枕-顳區等多個大腦功能區[13]。閱讀會顯著改變個人大腦回路,促進大腦視覺皮層組織發育,并提升自身口語加工能力[14]。發展心理學認為兒童閱讀和兒童素養間呈現一種動態關系:在三年級以前,閱讀更多屬于兒童亟需培訓的認知素養(技能),而四年級以后,閱讀則開始成為兒童獲取信息的重要渠道[15]。

不過,實證研究也表明閱讀和兒童成長關系較為復雜。心理學、教育學研究往往將閱讀細分為閱讀時間、閱讀量(閱讀豐富性)以及閱讀興趣三個方面[16],而很多相關研究表明閱讀會對兒童產生差異性影響。例如,閱讀并不是會對所有學生都產生積極影響:張向陽等人[17]在研究中發現,中學生相較于小學生增加了娛樂書籍的閱讀時間,而閱讀娛樂書籍時間和學習成績是負相關;同樣,張文靜[18]研究發現,中國、美國兒童增加閱讀時間會提高學習成績,但韓國、芬蘭孩子增加閱讀時間卻會降低成績;李佳悅等人[19]研究發現,數字閱讀會對低閱讀素養的中小學生學習成績產生負面影響。

3 數據及實證方法說明

本文采用2013-2014 及2014-2015“中國教育追蹤調查”(China Education Panel Survey,CEPS)作為數據基礎。CEPS數據的優點是數據較為全面、調研對象數量較多,缺點是并非專業兒童素養調查問卷,因此問卷題目設置存在紕漏。例如,在調查公民素養時需要兼顧正向(“人人平等的世界更美好嗎”)與負向(“沒被發現就不算偷東西么”)兩方面,而CEPS 問卷以正向提問為主。同時,由于不同年份CEPS調查問卷的問題設置存在差異,因此實證中本文根據研究需要交替使用2013-2014及2014-2015兩年CEPS數據。最后,CEPS調查中并沒有兒童閱讀量(閱讀豐富性)相關數據,而《閱讀的力量》一書研究表明,家庭藏書量有助于提高兒童閱讀豐富性[20],因此本文選擇用“家庭藏書量”作為兒童閱讀量的代理變量。

本文采用多元回歸和序數回歸模型等統計方法,研究兒童閱讀時間、閱讀量、閱讀興趣,與兒童認知素養、情感素養、能力素養、行為素養等四方面素養的關系。回歸方程中,因變量為兒童素養,包括兒童認知素養、情感素養、能力素養和行為素養;自變量為兒童閱讀投入,分別為兒童閱讀時間、閱讀量和閱讀興趣;根據以往研究,控制變量包括年齡、獨生子女、家庭經濟條件、父母工作等因素[21]。回歸方程如公式(1)所示:

其中Y為因變量,X為自變量,K為控制變量,其中α、β、ε為回歸系數,δ為誤差項,i、j和n分別為變量序號。統計回歸時自變量和控制變量不變,回歸方程根據因變量的不同,分別采用多元回歸模型和序數回歸模型。回歸方程的模型選擇、因變量、自變量具體見下文說明。

4 實證結果說明

4.1 兒童閱讀與認知能力

本文選用2013-2014 年CEPS 數據中的兒童認知能力得分成績作為因變量,采用多元回歸方法揭示了兒童閱讀對兒童認知能力的影響。CEPS 從語言、圖形與空間、計算與邏輯三個維度測試7年級和9年級學生認知能力,并采用項目反應模型(IRT)標準化了兒童認知能力得分。同時,由于CEPS本身問卷設計缺陷,本部分只能檢驗閱讀時間、閱讀量(家庭藏書量)和兒童認知能力的關系,其中閱讀時間(單位“分鐘”)采用對數化(ln)處理(下文相同)。

回歸結果如表1所示。其一,數據表明兒童閱讀時間和兒童認知成績負相關。實際上,以往教育學研究表明,兒童只有設定清晰的閱讀目標、掌握良好的閱讀技巧,才能取得較好的閱讀效果[22],所以技巧掌握不足、閱讀效率低下、學習能力較差的學生閱讀時間和學習成績負相關。同時,余聞婧[23]研究發現全球范圍內,中國學生閱讀素養屬于中等偏下水平,普遍存在認知水平不高、閱讀方式單一等問題。因此,提高我國兒童閱讀素養迫在眉睫。其二,數據表明家庭藏書量(閱讀量)和兒童認知成績正相關,且影響系數較高。這說明豐富兒童閱讀內容可以有效提高兒童的認知素養。其三,數據表明網絡與電腦和兒童認知成績正相關,其影響系數甚至和家庭藏書量不相上下。這說明數字閱讀可以有效提高兒童認知能力。

表1 閱讀對認知能力的影響

4.2 兒童閱讀與情感素養

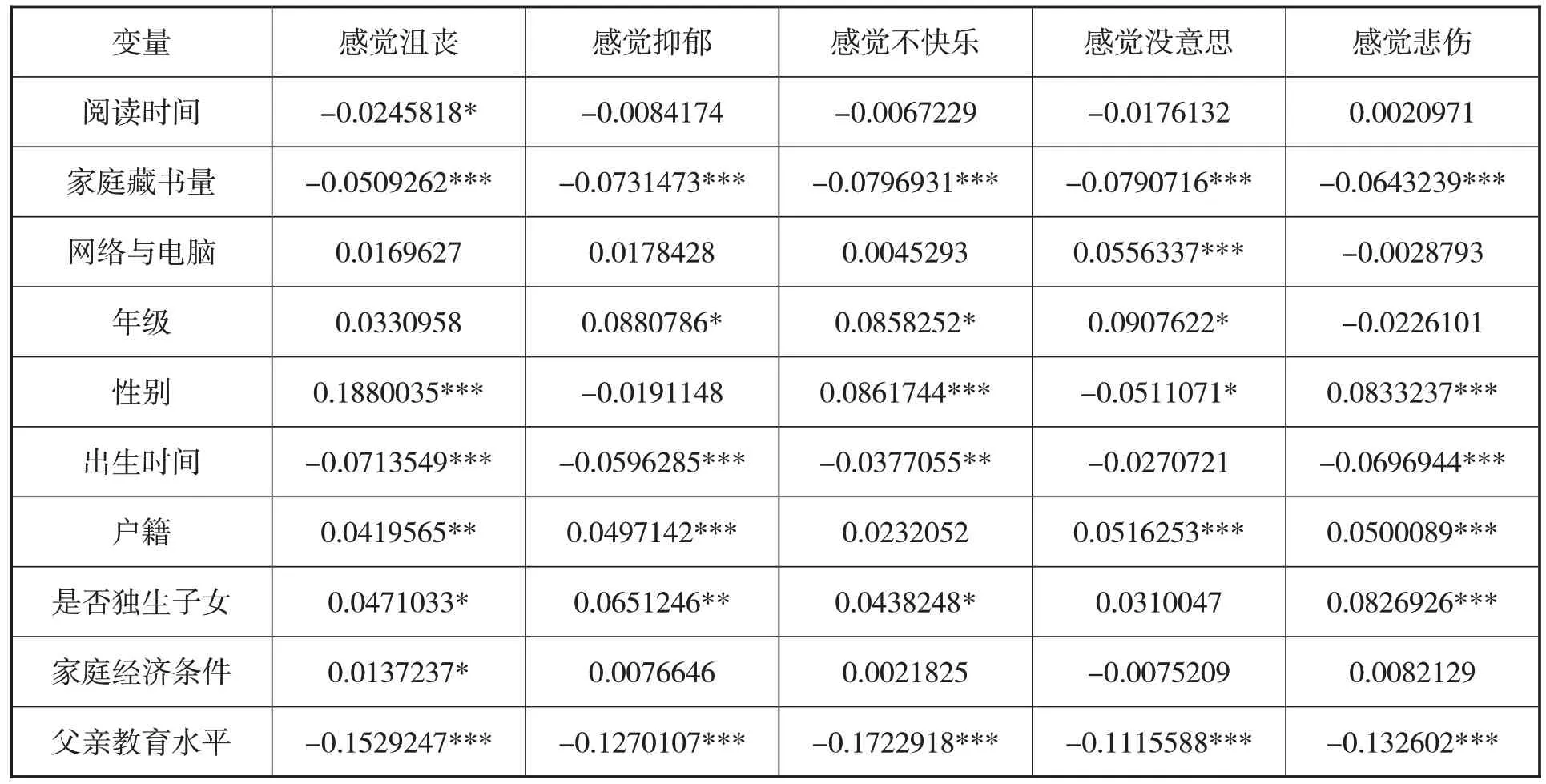

情緒能力是兒童公民素養的重要方面,情緒能力較強的兒童解決人際沖突、適應社會的能力較好[24]。近些年的研究發現閱讀有助于兒童提高親社會行為[25],部分圖書館因此開展閱讀治療服務[26]。本部分選用 2013-2014 年的 CEPS 數據,采用序數回歸研究了兒童閱讀時間、閱讀量(家庭藏書量)與其情緒調節能力的關系,其中因變量為兒童過去一周是否感覺沮喪、抑郁、不快樂、沒意思或者悲傷,選項分別為“從不、很少、有時、經常、總是”,分別賦值1-5。

回歸結果如表2所示。其一,實證結果表明增加家庭藏書量有助于減少兒童沮喪、抑郁、不快樂、沒意思、悲傷等五種負面情緒。這說明豐富的閱讀量可以讓兒童更好了解自身與社會,有助于增強兒童的感情調節能力。其二,兒童閱讀時間、家庭擁有網絡與電腦,對兒童情緒能力影響并不顯著,并不會顯著減少兒童產生沮喪、抑郁等負面情緒。

表2 閱讀對兒童情感素養的影響

4.3 兒童閱讀與行為素養

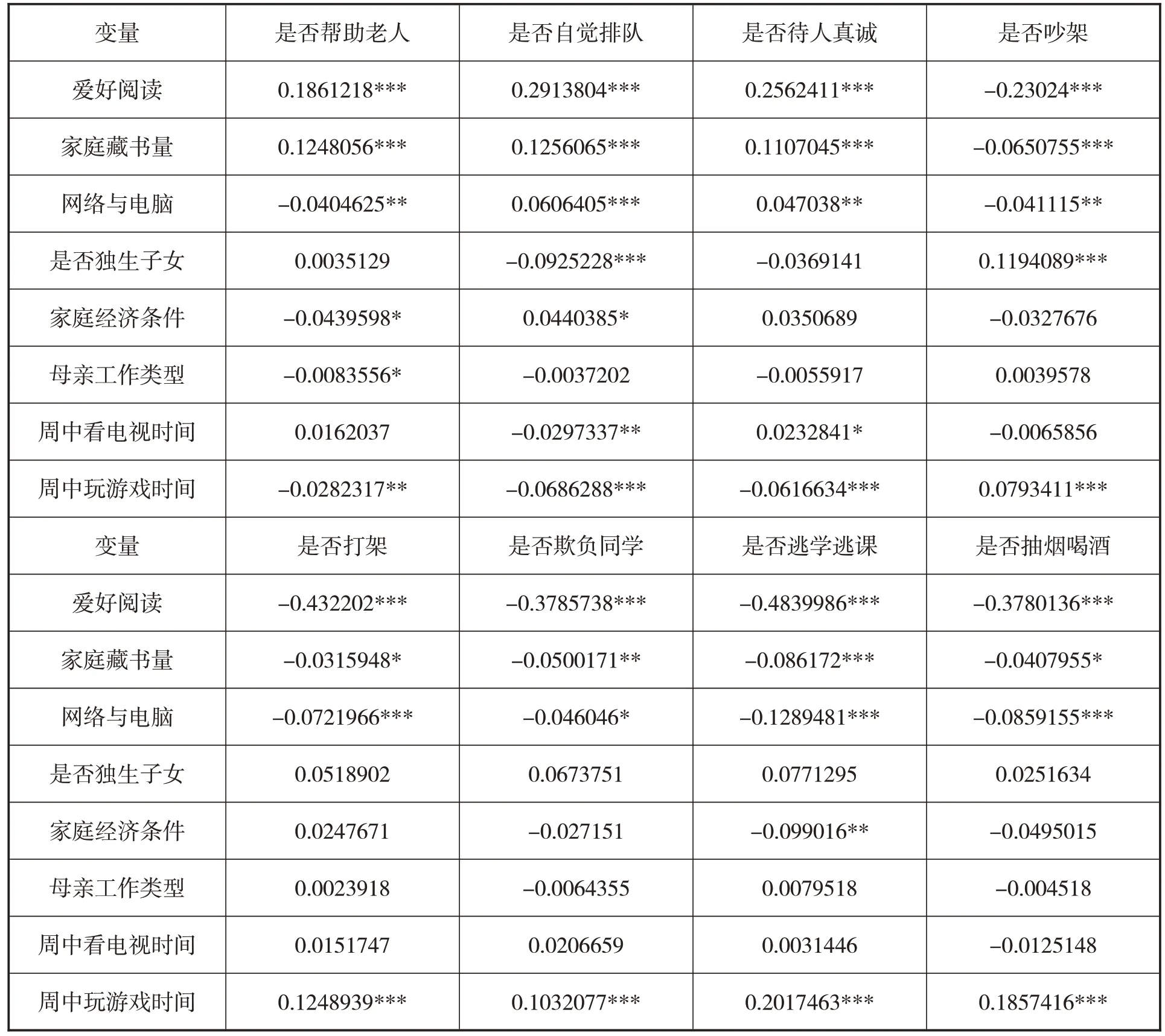

青春期處于特殊生理期,兒童心理尚未成熟,特別容易養成偏差行為[27]。所謂偏差行為是指違反紀律規范、道德法律以及自毀等不適當行為[28]。在泛娛樂化時代,游戲和影視作品會對兒童成長產生不利影響[29-30],并擠占兒童閱讀時間,因此本部分根據2014-2015 年的CEPS 數據,采用序數回歸研究了閱讀興趣、閱讀量(家庭藏書量)、看電視、玩游戲對兒童行為的影響。

回歸結果如表3所示。其一,閱讀興趣和閱讀量(家庭藏書量)都可以顯著增強兒童正面行為,減少兒童偏差行為。其中,喜歡閱讀的孩子過去一年幫助老人、自覺排隊的比率更高,而吵架、打架、欺凌同學的比率更低。其二,網絡和電腦總體上對兒童行為有正面效果,但看電視、玩游戲則會對兒童成長產生顯著的消極影響,因此父母需要監督兒童使用數字化設備,讓兒童遠離低俗電視和游戲。

表3 閱讀對兒童行為素養的影響

4.4 兒童閱讀與能力素養

本部分根據2013-2014 年的CEPS,采用序數回歸實證了兒童閱讀時間、閱讀量(家庭藏書量)對兒童表達能力、反應能力、學習新事物速度及好奇心的影響。其中,因變量為兒童表達能力、反應能力、學習新事物速度及好奇心的影響。由于認知能力和兒童各項能力密切相關[31],因此本部分研究了閱讀對兒童認知能力的影響。

具體結果如表4所示。其一,數據表明提高兒童閱讀時間、增大閱讀量(家庭藏書量)有助于提高兒童表達意見、反應速度、學習新事物速度、對新事物好奇等各項能力,而閱讀量(家庭藏書量)對提高兒童各項能力的影響更高。其二,網絡與電腦等數字資源對兒童各項能力的影響并不顯著,這表明數字資源對提升兒童表達能力、反應能力、學習新事物能力以及好奇心的作用有限。

表4 閱讀對兒童能力素養的影響

5 兒童閱讀面臨的挑戰與政策建議

5.1 提高公共文化供給水平,改善各階層兒童閱讀資源

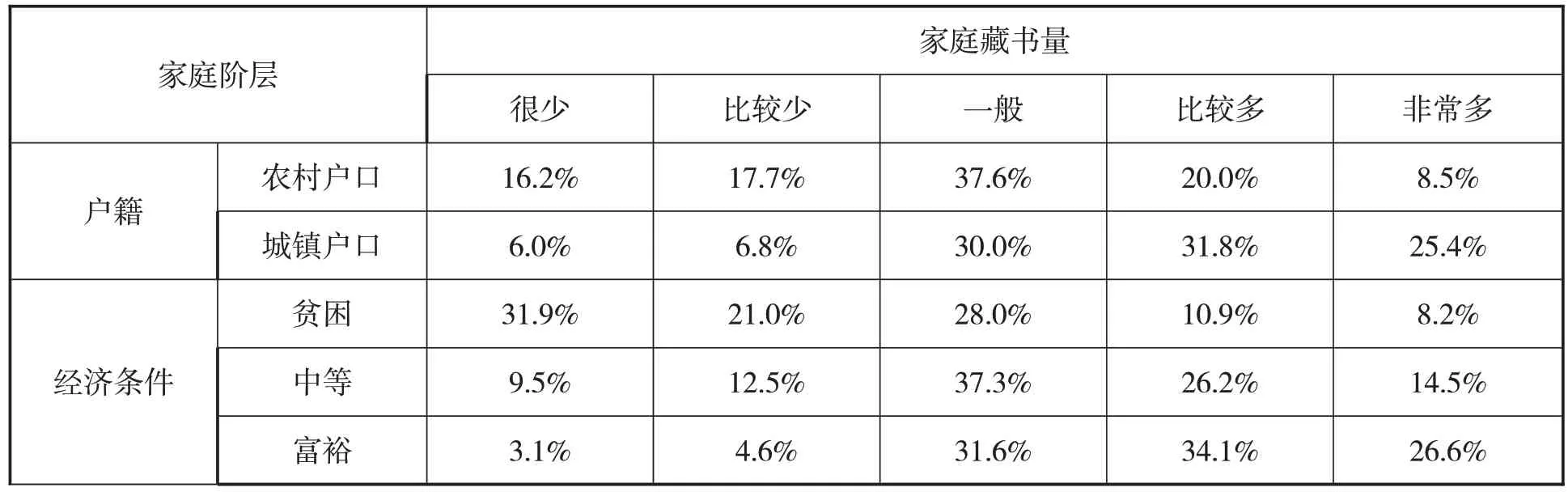

本文研究都表明,兒童閱讀的豐富性、多樣性對其成長影響更為顯著,因此家庭藏書量對兒童成長、培養兒童公民素養的影響更為關鍵。然而如表5所示,根據2013-2014年的CEPS數據,中國各階層家庭藏書量存在巨大差距,農村家庭、低收入家庭的家庭藏書量遠低于城鎮家庭及中高收入家庭。例如,33.9%農村家庭的兒童藏書量很少或者比較少,而城鎮家庭相關比例只有12.8%,不到前者的40%。同樣,52.9%的貧困家庭兒童藏書量很少或者比較少,而富裕家庭相關比例只有7.7%,前者是后者的近7倍。

兒童是國家的未來,書籍是兒童心靈成長的養料。面對各階層間兒童如此巨大的文化鴻溝,政府必須加大公共文化供給,保障農村地區和低收入家庭兒童的基本閱讀權利。現階段我國公共圖書館、中小學圖書館、文化站和農家書屋投入依然不足,城市社區圖書館事業發展還處于方興未艾的階段,因此政府加大相關方面的投入,是未來公共文化發展的重點和難點。

表5 不同階層兒童的家庭藏書量

5.2 增強農村地區數字資源投入,優化城鄉間資源配置

前文研究表明,網絡和電腦對兒童的認知素養、行為素養都有顯著的正面影響,同時數字閱讀正在成為兒童閱讀的主要方式,然而中國農村家庭網絡等數字資源十分薄弱,這顯著影響了農村地區兒童的學習和成長。2020 年初突發的疫情,迫使各地中小學采用網絡授課的方式,更是使相關問題凸顯出來。特別是一則“河南農村初三女生因無智能手機上網課而服藥自殺”的新聞,讓數億人震驚[32]。實際上,根據中國發展研究基金會“鄉村兒童教育信息化”課題組疫情期間針對全國中西部8 個省3.6 萬兒童的最新調研:八成的縣城家庭安裝了寬帶,而只有43.8%的農村家庭安裝寬帶,前者比后者高一倍;而農村學生的電腦擁有率只有7.3%,縣城學生則是超過40%通過電腦學習,前者不足后者的五分之一[33]。

顯然,城鄉間兒童的數字資源不均等程度,遠超紙質資源的差距。如今智能手機在城市已經普及,地處城市的公共圖書館電子閱覽室越來越無人問津,看似讀者對電腦和有線網絡的需求越來越低,可實際上農村地區兒童對電腦和網絡存在著巨大需求。因此,我國現階段公共文化投入同樣存在資源供給和需求配置不合理的問題,未來應該減少地處城市的公共圖書館電腦等數字資源的投入,而相應增加文化站、農家書屋及農村地區中小學圖書館的相關投入。

5.3 塑造良好家庭閱讀環境,著力開展學齡前兒童閱讀推廣

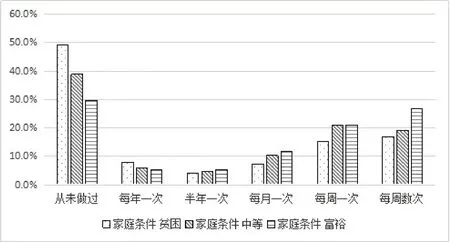

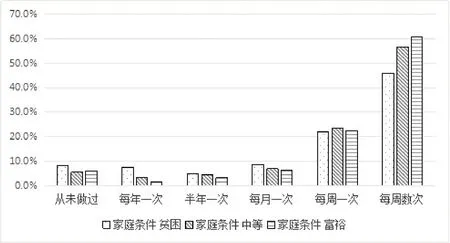

閱讀興趣對兒童行為有著顯著的正面影響,培養兒童閱讀興趣是塑造良好公民素養的重要途徑。可如圖1 及圖2 所示,在泛娛樂化的時代,各階層家庭親子間看電視的頻率都遠高于親子閱讀的頻率。例如,各階層超過60%的家庭每周一次或數次親子間看電視,而不到40%的家庭每周一次或數次親子閱讀。

親子閱讀是培養兒童閱讀興趣不可或缺的環節,父母過多看電視自然會對兒童成長造成不利影響,所以塑造良好家庭閱讀環境也是培養兒童閱讀不容忽視的細節。因此,公共圖書館在舉辦兒童閱讀活動時,除關注培養兒童的閱讀興趣,還需要讓家長注重自身的行為習慣,通過讓父母參加閱讀推廣活動,改善兒童家庭閱讀環境。由于中學生課業壓力大,課外閱讀時間有限,而學前兒童課余時間、和父母的親子互動時間都較多,且近幾年低幼兒閱讀量增加較快,因此針對學齡前兒童的閱讀推廣活動必然是未來公共圖書館發展的新業務增長點[34]。因此,未來公共圖書館應該著力發展針對學齡前兒童的閱讀推廣活動,在培養兒童閱讀興趣的同時,也能改善家庭閱讀環境。

圖1 親子閱讀頻率

圖2 親子看電視頻率

5.4 努力提升兒童閱讀品味,積極培養學生閱讀技巧

本文及以往研究都表明,閱讀時間對兒童成長的影響存在不確定性,需要綜合考慮兒童閱讀的方向及閱讀技巧。當兒童閱讀的主要內容是娛樂雜志、言情小說等泛娛樂化低俗讀物,或者兒童沒有掌握設定閱讀目標、預測情節、選擇性閱讀、舉一反三等閱讀技巧時,那么長時間的閱讀反而會對兒童認知能力等各方面素養產生消極影響。以往研究表明,中國不僅處境不利學生欠缺閱讀技巧,而且大量普通學生亦存在相同問題。因此,家庭、學校、公共圖書館和中小學圖書館在培養兒童閱讀興趣,開展各類閱讀推廣活動時,不僅需要提升兒童閱讀品味,讓孩子們愛上經典,豐富孩子們閱讀的多樣性,而且各類家庭和機構還需要培養兒童的閱讀技巧,通過讀書討論會等互動方式,讓孩子們通過交流了解、學習和掌握如何選書、如何思考、如何計劃等閱讀技巧。