侵蝕艾肯菌致口咽癌患者膿毒血癥1例

肖斌龍,盧龍坤,胡桂華

病例男,50歲,2019年9月6日,因“口咽癌并淋巴結轉移化療后,發熱、腹痛伴血氧飽和度下降2 h”入住重癥醫學科。診斷為“膿毒血癥、肺部感染、口咽部鱗癌并頸部淋巴結腫大、軟組織浸潤;低蛋白血癥、血小板重度減少”。入院查體:體溫38.0℃,左頸前多個淋巴結腫大,最大達2.5 cm×1.5 cm,質韌,壓痛。實驗室檢查結果:白細胞18.00×109/L、血小板11×109/L、C反應蛋白>190 mg/L、降鈣素原27.31 ng/ml。臨床醫生在患者上肢左右側無菌操作抽取10 ml靜脈血送檢,實驗室雙側血培養均檢測出侵蝕艾肯菌。因患者感染嚴重,臨床在應用亞胺培南(日本住友,批號2399C)1 g/次、3次/d,抗細菌感染的基礎上,給予氟康唑防止真菌感染,提高免疫力、止痛、糾正低血白蛋白等對癥及支持治療后,炎癥指標緩慢下降,體溫逐漸恢復正常,于2019年9月15日好轉出院,隨訪患者感染未再復發。

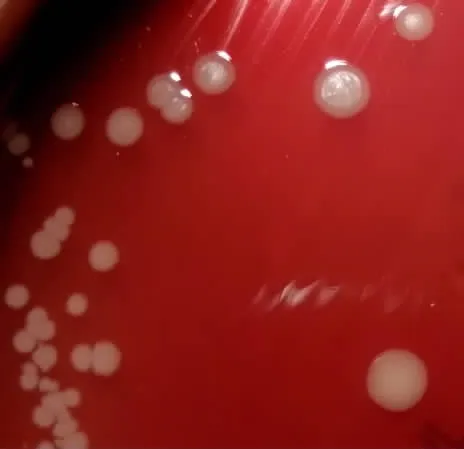

微生物學檢查:血培養瓶分別于血培養儀(美國BD公司)孵育23.7 h報陽,標本涂片染色,結果為革蘭陰性桿菌。血液轉種血瓊脂平板(廣州迪景公司),放置5%CO2培養箱35℃孵育48 h后,血瓊脂平板形成中等大小、半透明、濕潤、光滑菌落,見圖1。菌株送廈門市兒童醫院經基質輔助激光解吸-飛行時間質譜(MAIDI Biotyper,德國Bruker公司)分析,鑒定為侵蝕艾肯菌。生化反應(杭州濱和,手工法):硝酸鹽還原試驗、賴氨酸脫羧酶及氧化酶陽性。其主要生長特性是可在血瓊脂平板上形成凹陷,需48~72 h才見到菌落,在麥康凱平板上不生長,巧克力平板生長速度較快。

圖1 血脂平板形成的菌落

討論侵蝕艾肯菌是人類口腔黏膜正常菌群的一部分。在機體免疫力缺陷或手術損傷時,此菌可經過口腔進入周圍軟組織感染頭頸部,也可移居致腹腔、關節、鼻竇、血液等部位感染。

侵蝕艾肯菌可引起頭頸部感染、腹腔感染[2],而致血液感染報道[3-4]較少,均見于腫瘤患者化療后。本病例患者因口咽癌化療后免疫力低下,口咽軟組織浸潤,頸部淋巴結腫大伴高熱,推測患者腫瘤快速生長使得口咽黏膜表面破損,細菌在口咽部周圍組織感染后,進入血液生長繁殖引起膿毒血癥。該患者感染嚴重,降鈣素原結果升高明顯,革蘭陰性桿菌感染可能性大,入院后給予經驗用亞胺培南抗細菌感染,加氟康唑防止真菌感染,在實驗室回報培養結果后繼續使用亞胺培南,患者血液炎癥指標明顯下降,體溫逐漸恢復正常。本病例患者屬于免疫功能低下群體,臨床應該引起重視,患者發熱、降鈣素原明顯升高時,應按規范及時送檢血培養。臨床上分離的侵蝕艾肯菌對常見抗菌藥物如阿莫西林-克拉維酸鉀、亞胺培南、青霉素、頭孢曲松等多為敏感,故在藥敏報告未出時可選擇抗菌藥物經驗治療。由于該菌屬于苛氧菌群一種,具有生長緩慢特征,實驗室常因其菌落微小被認為污染菌而棄之造成漏檢,或染色不當誤以為革蘭陽性桿菌,因此需要延長培養時間,提高病原菌的分離技術。對于該菌鑒定,可借助質譜技術或分子方法,能快速準確得出結果通知臨床,以便盡早治療。