古典和諧中的個性美

——解析圣·桑《天鵝》中的調(diào)式、和聲運用

王振龍

法國著名作曲家卡米爾·圣·桑(Camille Saint-Saens,1835-1921),1886 年創(chuàng)作的《動物狂歡節(jié)》組曲中第十三首《天鵝》是流傳最廣的一首。原是一首大提琴獨奏、鋼琴伴奏的樂曲,經(jīng)常被演奏家作為音樂會獨奏曲目演奏,成為圣·桑的代表作品之一,改編成鋼琴獨奏曲的《天鵝》,成為鋼琴演奏及教學經(jīng)常使用的經(jīng)典作品[1]。其旋律優(yōu)美,結(jié)構(gòu)工整、色彩豐富。每當聽到這首樂曲,都會被它那優(yōu)美而略帶傷感的音樂情緒所打動,深沉而典雅,極具幻想色彩。本文以圣·桑原作改編的鋼琴版本《天鵝》樂譜作為藍本進行解讀,從其調(diào)式轉(zhuǎn)換、和聲色彩兩個方面進行探討。

一、《天鵝》的調(diào)式調(diào)性解析

作品是由同一主題貫穿發(fā)展的帶再現(xiàn)的單三部曲式,其調(diào)式調(diào)性結(jié)構(gòu)布局如圖1 所示:

圖1

樂曲是G 大調(diào),6/4 拍,有短小的引子和尾聲。A段由2 個樂句組成:a 與a1,第一句a 為G 大調(diào),第二句a1從G 大調(diào)轉(zhuǎn)調(diào)到b 小調(diào),即主調(diào)關(guān)系小調(diào)的小屬調(diào)上,音樂色彩變化比較大。B 段為展開性樂段(10-17小節(jié)),第一句的前兩小節(jié)開始在主調(diào)性G 大調(diào),后兩小節(jié)以同樣的旋律、和聲在降低大二度的F 大調(diào)上進行重復(fù),調(diào)式、和聲色彩對比很新鮮;第二句c 的前兩小節(jié)轉(zhuǎn)到主調(diào)G 大調(diào)關(guān)系小調(diào)的小下屬調(diào)a 小調(diào)上,音樂色彩由先前的明亮、開闊變的柔和、憂郁。A1段是音樂的變化再現(xiàn)段,調(diào)性回到主調(diào)G 大調(diào),整段音樂色彩明亮、開闊,句尾旋律在中音區(qū)迂回,具有收束感。尾聲與引子相對應(yīng),在主調(diào)G 大調(diào)主和弦上從高音區(qū)分解和弦盤旋而下,音樂力度逐漸減弱,仿佛美麗天鵝的身影漸行漸遠,慢慢消失在天際,湖面恢復(fù)了平靜。

該作品調(diào)式調(diào)性特點體現(xiàn)以下幾個方面:第一、作曲家善于運用調(diào)式調(diào)性上的發(fā)展變化,簡單與復(fù)雜相結(jié)合。引子與A 部分調(diào)式調(diào)性比較簡單,只有G 大調(diào)與b小調(diào)。B 段展開段調(diào)式調(diào)性較為復(fù)雜,有三個調(diào)G、F、a 調(diào)性,在a 小調(diào)段落調(diào)性游離不定。該段從主調(diào)T 開始,在下屬S-s 方向F 大調(diào)、a 小調(diào)上展開。由于這樣的調(diào)式調(diào)性處理方式,整個發(fā)展段具有不穩(wěn)定、動力性的音樂特點。A1再現(xiàn)段的調(diào)式調(diào)性比較簡單,就是主調(diào)G 大調(diào)。第二、全曲調(diào)式調(diào)性由簡單→復(fù)雜→簡單的處理方式,符合音樂邏輯結(jié)構(gòu)的發(fā)展,即:起—承—轉(zhuǎn)—合。作品引子、A 段為主調(diào)與近關(guān)系小屬調(diào)b 小調(diào)簡單的兩個調(diào)式調(diào)性的轉(zhuǎn)換,和聲色彩比較簡單。B 段展開部分較為復(fù)雜的調(diào)式調(diào)性轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換的節(jié)奏比較快、頻繁,在主T、下屬S-s(F 大調(diào)是主調(diào)G 大調(diào)Ⅱ上的調(diào)性,a 小調(diào)是主調(diào)G 大調(diào)關(guān)系小調(diào)的下屬調(diào),都屬于主調(diào)的下屬方向調(diào))調(diào)上轉(zhuǎn)換比較頻繁:G—F—a(調(diào)性游離),此段調(diào)式和聲色彩對比豐富。A1段再現(xiàn)段只是在主調(diào)上,調(diào)式調(diào)性比較單一,和聲也比A 段簡單。第三、調(diào)式調(diào)性的轉(zhuǎn)換以近關(guān)系調(diào)性為主。主調(diào)G 大調(diào)為主線,調(diào)式調(diào)性:G—b—G(T-D)、G—F—a(T-S-s);遠關(guān)系調(diào)式調(diào)性轉(zhuǎn)換為點綴:G—F。作曲家將調(diào)式調(diào)性轉(zhuǎn)換作為音樂對比的主要手段,其布局按照“簡單——復(fù)雜——簡單”的邏輯設(shè)計,體現(xiàn)出作曲家嚴密的邏輯思維理念。

二、《天鵝》的和聲解析

(一)引子和樂曲的第一部分A(a、a1)

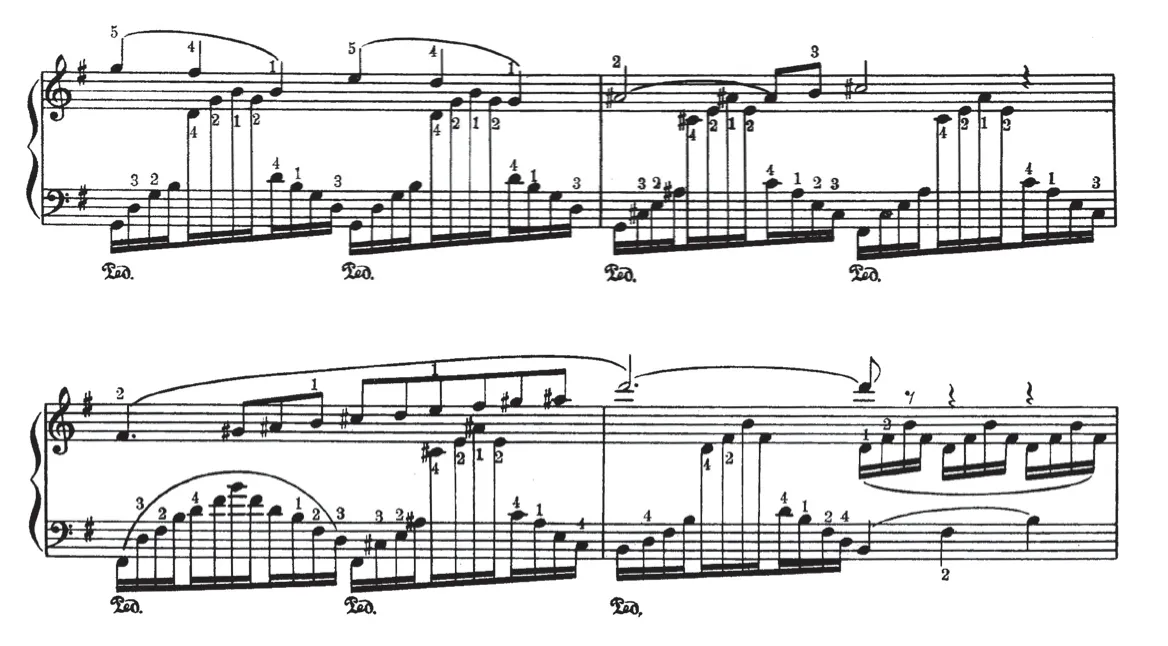

引子用G 大調(diào)主和弦上的分解和弦,音樂清晰而簡潔,左手低音由主、屬兩音構(gòu)成,與中音區(qū)右手的分解和弦一起形成具有起伏、波動感的音型。

圖2

接下來在中音區(qū)出現(xiàn)了天鵝的主題,這個主題動機由g2下行級進與五度下行跳進結(jié)合組成,接下來的一個動機是下方小3 度同樣的節(jié)奏與音型模仿,旋律稍做停留后,從e1音開始上行級進一直到達b2,旋律舒展,起伏跌蕩。仿佛天鵝時而徐緩的飛旋在天空,時而從容的浮游于水面。

圖3

第一樂句a 中典型的富有特色的古典和聲手法:Ⅰ→Ⅱ2→V7→Ⅰ(見圖3 第1-2 小節(jié))這種和聲進行音響清新而流暢。我們知道Ⅰ與Ⅱ2只有一個共同音,Ⅰ級音,兩個和弦以Ⅰ級音做低音連接在一起,這樣的和弦連接和聲色彩對比大,聽覺上感覺新鮮、充滿活力(在很多古典與現(xiàn)代音樂作品中都這么運用,如:巴赫的《C 大調(diào)前奏曲》中1、2 小節(jié)等)。

a1兩句與前兩句音樂材料相同,出現(xiàn)了#A、#C、兩個音,使音樂出現(xiàn)了離調(diào)的傾向。后兩小節(jié)上行音階出現(xiàn)了#G、#A、#C 三個音,我們能明顯看出這是b 旋律小調(diào)的音階進行,并停留在b 小調(diào)t 的三音上。從G 大調(diào)的角度看,是通過Ⅲ級和弦的付屬和弦離調(diào)到Ⅲ級和弦上。在古典音樂作品中,運用Ⅲ級的付屬和弦離調(diào)不多見。

圖4

這首樂曲和聲的獨特之處還在于減七和弦的運用,此段中,在G 大調(diào)V7/Ⅲ之前用了Ⅶ2/Ⅲ(b 小調(diào):V7與Ⅶ2),低音持續(xù)前面的G 音,這個音也是Ⅶ2/Ⅲ的七音,上方聲部以半音下行的方式從T 的三音、五音進行到Ⅶ2的根音、三音,這種連接柔和、細膩。在Ⅶ2/Ⅲ→V7/Ⅲ的連接中,Ⅶ2/Ⅲ只動了一個音(即低音從G →#F),和弦就由Ⅶ2/Ⅲ變成了V7/Ⅲ,這種和聲聲部進行,自然而不生硬,該樂曲的其它很多地方都體現(xiàn)了這種和聲進行特點。

(二)音樂的第二部分B(b、c)

這段音樂中的音樂材料來源于“天鵝”的主題,且只用了主題中的a,不同的是,這段音樂將這一材料在不同的調(diào)性、調(diào)式上展開。

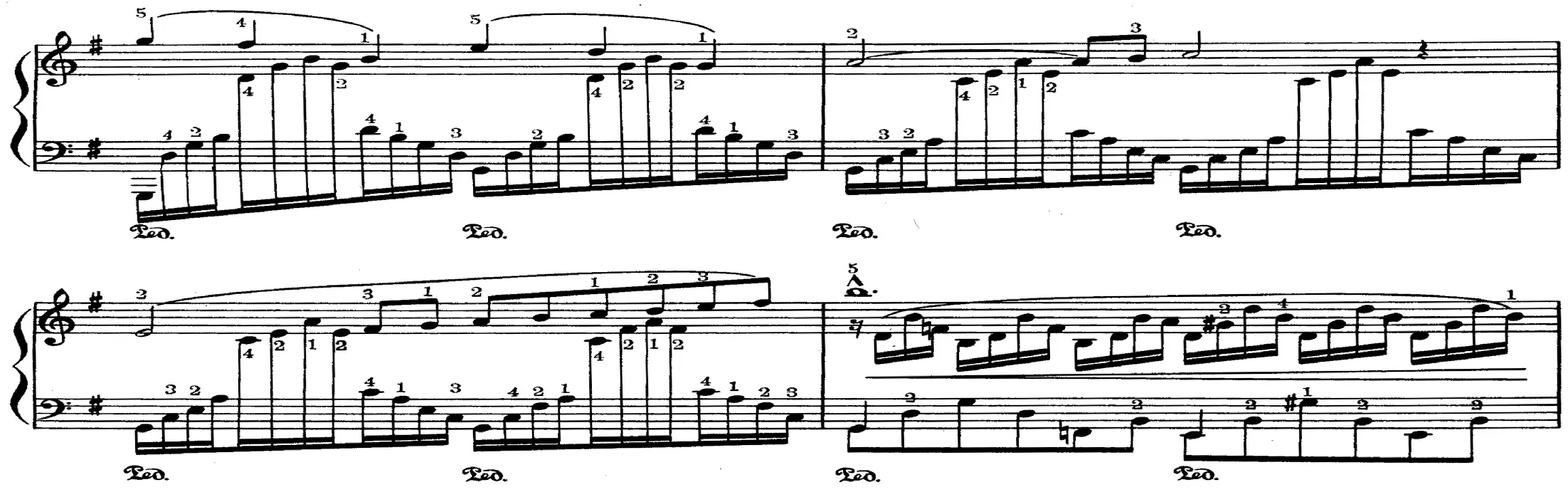

第一句b 是在G 大調(diào)上展開的,旋律大幅度下行,在句尾處稍有回升,這種下行與前段a1中旋律大幅度上行形成對比。(圖5)

接下來以同樣的旋律、和聲移低大二度在F 大調(diào)上出現(xiàn),形成兩個大樂句之間的模進,在調(diào)性上形成對置。這兩句的模進、調(diào)性對置使音樂色彩對比鮮明。(圖6)

圖5

圖6

這兩句中減七和弦的應(yīng)用頗具特色。作為經(jīng)過性的減七和弦Ⅶ2/V(見圖5、圖6,第1 小節(jié)),它們用聲部的半音進行,造成了柔和的音響效果。不過此處的減七和弦與前樂段中的減七和弦稍有區(qū)別,上一樂段中的減七和弦是導(dǎo)七和弦,只變其中一個音,就使其變成了D7和弦。而此處的減七和弦是屬調(diào)的導(dǎo)七和弦,作為經(jīng)過性質(zhì)的和弦用于音樂中,使音樂更加流暢、細膩。

這兩句中第二小節(jié)第1、2 拍位置上的和弦都是四度留音屬七和弦Dsus4(與先現(xiàn)音相反,同一聲部中前和弦的構(gòu)成音沿留至位于強拍的后和弦中,稱為留音——Suspension,簡寫為Sus,留音必須下行或上行級進解決,但前者居多[2]。在流行音樂各類三和弦或七和弦中廣泛地運用四度留音,但有時也可以不予解決),解決到D。Dsus4的運用,增強了和聲的色彩。

這兩個對比樂句的開放性結(jié)尾別具一格,音樂流動性增強,仿佛音樂的遐思在不斷的展開。

第二句c 的旋律都是在中音區(qū)做波浪式起伏變化,調(diào)式、調(diào)性也搖擺不定,和聲色彩時明時暗,偶帶有沉思、憂郁之感。

圖7

(三)再現(xiàn)段A1 與尾聲

再現(xiàn)段是帶變化的再現(xiàn)段。音樂前3 小節(jié)與樂曲的主題部分完全相同,第4 小節(jié)前兩拍出現(xiàn)了G 大調(diào)IV級的離調(diào)和弦:V7/IV →V2/IV 的進行,但音樂并沒有解決到IV 上,而是經(jīng)過V7/Ⅱ和弦離調(diào)到Ⅱ和弦上,低音正好是V7/Ⅱ和弦的根音位置,整個低音形成下行級進,音樂充滿張力,和聲色彩豐富。這種和聲連接,是副屬和弦的一種特殊用法,頗具特色。

圖8

圖9

尾聲采用主和弦與Ⅵ和弦交替的琶音音型,從高音區(qū)到低音區(qū)漸漸結(jié)束,和聲色彩華麗而高雅。作為補充終止,圣·桑的這種終止卻獨具一格。

從以上的分析我們能看出《天鵝》中的調(diào)式、和聲語言豐富、細膩,不論是旋律、和聲的發(fā)展方法,還是調(diào)式、和聲色彩的對比,在這樣短小的音樂作品中,都能夠發(fā)揮地淋漓盡致。因此,絕不能因為其只是一首小品低估它的藝術(shù)價值,此曲是古典、浪漫時期的經(jīng)典上乘之作。在調(diào)式調(diào)性轉(zhuǎn)換、和弦連接、和聲色彩的運用上,可謂手法精心、色彩豐富,意境深邃、語言洗練。該作品體現(xiàn)出作曲家圣·桑忠于法國音樂的精神與傳統(tǒng),融合了新舊音樂潮流的精粹,不僅遵循了古典調(diào)式和聲的傳統(tǒng),而且還發(fā)展了傳統(tǒng),處處洋溢著浪漫的音樂氣質(zhì),體現(xiàn)了圣·桑鮮明的音樂創(chuàng)作個性。■