王西麟藝術歌曲《春雨》的藝術特征解析

孔令偉

“文革”結束后,作曲家王西麟于1978 年終于結束了14 年的苦難歷程,回到了北京。王西麟介紹:“《春雨》作于1979 年。我當時住在北京歌舞團筒子樓的四樓,而歌唱家張權老師也是剛剛結束了她20 年的下放生涯回到北京,和我是鄰居。她身邊有聲樂學生常常來,我也不斷聽到美妙的歌聲。也就是在這一年我創作了《春雨》、《早晨你好》、《思君曲》等藝術歌曲,這也是我一生中聲樂作品最多的一個時期。”1979 年是改革開放的第一年,也是久經磨難的王西麟迎來的第一個創作高峰年。這一年他陸續創作了《第二交響曲》、《藝術歌曲五首》、室內樂組曲《太行山音畫》、木管五重奏《版畫集》、室內樂組曲《洱海風情》等大量的音樂作品。

作為《藝術歌曲五首》之一,《春雨》有著獨特的藝術魅力。作品清新脫俗、表現力豐富;音樂語言雖傳統,但卻有著與眾不同的創新意義。該曲結構布局縝密,思維嚴謹,堪稱精品。2000 年,在哈爾濱舉辦全國藝術歌曲新作品比賽中,這首藝術歌曲脫穎而出,斬獲一等獎。

一、關于《春雨》詞曲的版本

《春雨》的詞作者是著名詞作家、廣東流行樂壇的開拓者之一劉志文。他的主要代表詞作有《信天游》、《祈求》、《但愿不是在夢里》、《我是客家人》等。由劉志文作詞的流行歌曲,曾經廣泛地活躍于上世紀改革開放后日漸崛起的流行樂壇。他的詞作《信天游》由解承強作曲,開辟了中國歌壇的“西北風”時代,獲評多項榮譽嘉獎。

劉志文的詞作《春雨》發表于上世紀70 年代末,而據王西麟回憶:當時有很多專門發表歌詞的小型出版物,他隨手翻到了歌詞《春雨》,發現其潛在的藝術內涵,感觸頗深,于是將它譜寫成了藝術歌曲。關于詞作者劉志文,他們之間并沒有互動和往來。

在網絡上,這首歌詞卻有三個版本的譜曲,分別出自不同曲作者的筆下。另兩個版本分別為由鄧超榮譜寫的流行版,由李曉明作曲、旅美女高音歌唱家張莉演唱的美聲版。經比較,三首作品的風格不同,音樂水平不一。

鄧超榮和李曉明的版本歌詞基本相同,王西麟作曲的歌詞有部分刪改,進行了些許藝術加工,比如原詞第二段中含“鐵牛在隆隆地出發”等具有時代特征的、工農生產標語性質的詞句,被改成了“小鳥啊在喳喳地喧嘩”,而另外兩版則依然保留。原詞第二段中副歌部分“啊,春雨沙沙,啊春雨沙沙,你匯成滾滾春潮,染綠了海角,染紅了天涯”等炙熱的抒情段落,也被王西麟刪除,以第一段副歌歌詞代替。全部歌詞如下:

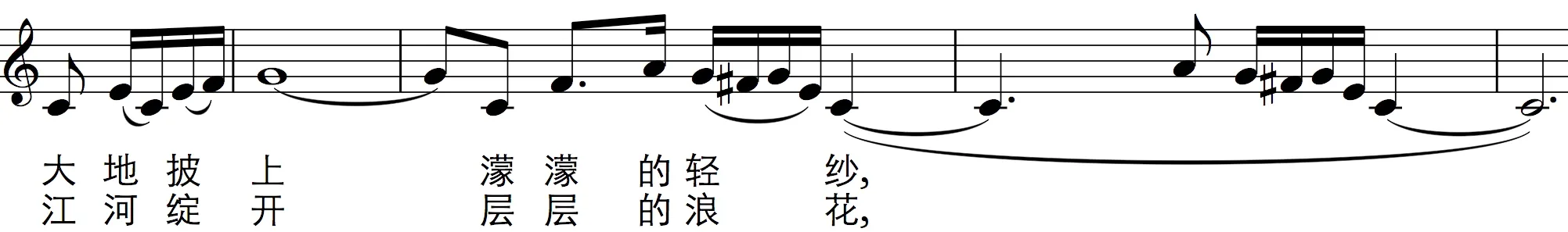

第一段:春雨輕輕地飄灑,大地披上濛濛的輕紗。田野在慢慢地蘇醒,樹木在靜靜地發芽。種子啊在偷偷露臉,蓓蕾啊在悄悄地開花。

啊,春雨沙沙,啊春雨沙沙,你把生命的歌聲帶給了萬戶千家。春雨沙沙,春雨沙沙,沙沙……

第二段:春雨紛紛地降下,江河綻開層層的浪花。山泉在淙淙地流淌,冰雪在默默地融化。燕子啊在喃喃地唱,小鳥啊在喳喳地喧嘩。

(副歌同第一段)

歌詞的主歌部分是即景,在冬去春來在濛濛的雨中,作者表達了對山河、田野、樹木、燕子等自然事物的贊嘆,由宏至微、由遠及近。副歌則為抒懷,是對主歌部分的升華。歌詞情感真摯,充滿了意境,色調鮮明清晰,融入了作家對新生活無限向往——也正是我國經文革的苦難后,撥亂反正、改革開放,全國上下全面回暖,轉向欣欣向榮的時期,歌詞所表達的情感,也就是作曲家王西麟當時心境的真實反映。

二、織體的造型意義及單主題發展的原則

據作曲家王西麟介紹:“我是先有了鋼琴音型的創意,再套上歌聲的旋律。以和聲的發展,推動了歌聲,旋律是在織體思維的推動之下發展的。”

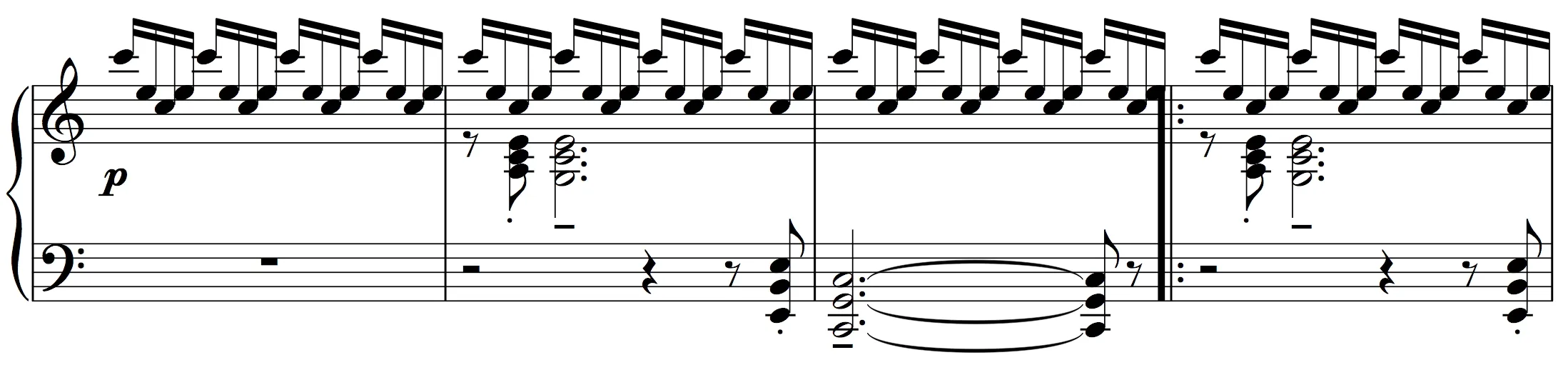

《春雨》的開始為4 小節的鋼琴前奏(見譜例1)。鋼琴音型具有特殊的藝術表情和造型意義,包含了3 層因素:高音區十六分音符如沙沙春雨般的節奏律動;中音區靜態的襯腔式和弦;以及低音區與之呼應的八度內置空五度低音。鋼琴的音型層次分明、動靜互涵,樂思精煉,盎然的春意經作曲家寥寥幾筆,烘托得形象生動,詩情畫意躍然眼前,如身臨其境——這個音型及其變化發展是統一全作的根本性思維。

譜例1

短暫的前奏后,歌唱的主題由低音區弱起上行開始(見譜例2)。主題長度為4 小節,大調風格,節奏自由,時動時歇,旋幅較為伸展,由2 個因素構成:短時值上行+長音的a 因素、短時值迂回下行+長音的b 因素,樂句的結構為a+a+b+b。

譜例2

主題是基于三和弦框架構建的,剔除和弦外音F、#F,a、b 因素即為主和弦與下屬和弦,有著鮮明的功能意義。和弦外音#F 的引入,使得音樂既清新、明亮,又朦朧、恬靜,春意甚濃、欣欣向榮,從中能洞悉音樂所表達出的愉悅心境。第二樂句為第一樂句的重復,或變化重復或模進,或音程擴大、縮小等(見譜例3)。

譜例3

主題中的b 因素在伴奏中作為呼應從歌唱中延伸出來,在后來的發展過程中,其變形成為一種動機音型,俯拾即是,如作品的第9、21、27、30、34、36 節等(見譜例4)。

《春雨》旋律的發展呈現了單主題發展、器樂式思維,摒棄了“起承轉合”等舊式歌曲的寫作套路。根據詞作,作曲家設計了12 個樂句,樂句長度為3-6 的小節不等,均有弱起開始,材料均源于主題a+b 的動機框架。音樂起伏跌宕,在期待、等待、期盼、瞭望及熱情抒懷的情緒中充分展開樂思,漸次鋪墊、層層遞進,一氣呵成地銜接。

譜例4

三、作品的曲式結構特征

這首作品的曲式較難明確歸類,但是結構又構的構成因素、節奏組合、音樂性格等一致、協調,各樂段、樂句之間沒有設置對比。除前奏和尾聲外,在旋律聲部全部樂句中,每兩個樂句的起始音高、音域基本相同,可組合成為一對構成樂段,共6 個樂段。各樂段之間,起始音高不同、音樂表情不同,結構大致相同,相互承襲。作品宏觀的結構為:A1、A2……A6,次級的樂句結構為:a1-a1,b-b1……f-f1(見表1)。

表1 *第4-59 小節反復

如果將6 個段落再進行進一步劃分,可將第37 小節作為分水嶺,即A1、A2、A3 為第一部分,A4、A5、A6 為第二部分,根據以下指標判斷:

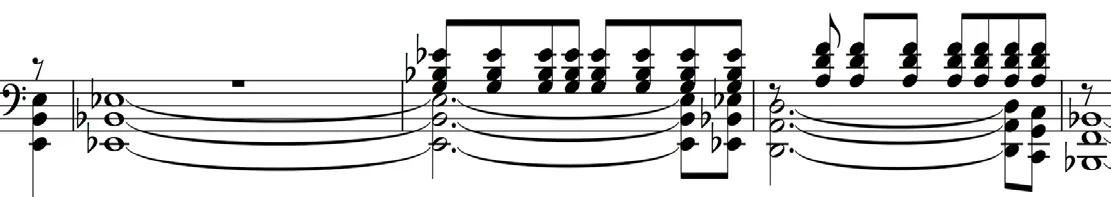

首先,第一部分是音樂的陳述、情緒的醞釀階段,旋律發展呈醞釀的、鋪墊的上升態勢,音域逐漸寬廣。音樂經過層層鋪墊,至37 小節,情緒逐漸激動起來,力度增強至f。此處的歌詞由“即景”轉入“抒懷”的副歌部分,開始升華,音域變得寬廣,以ff 的力度長時間徘徊于高音區逐步達到高潮。之后音樂呈下降態勢,情緒回落,直至結束。其次,音樂發展至37 小節,鋼琴伴奏織體的出現了關鍵的量變:伴奏在第一部分以“沙沙”的律動背景及襯腔式和聲為主,織體的變化基本處于量變狀態。自37 小節始,織體的結構發生結構性的質變,左手以深沉的低音、力度的柱式和弦代替原靜置和聲、呼應的低音;原高音區的均勻“沙沙”音型,則被時動時靜的流動音型取代,音樂轉而進入高潮。

再結合詞曲關系,從曲式角度分析,可發現該作品的一個隱含的特征:旋律的斷句,并沒有局限于傳統藝術歌曲的詞曲呼吸同步之框限,作曲家表現得甚是“任性”,在有些段落采取詞曲呼吸“異步”甚至故意錯位。如上方圖表所示:作品的A1、A2、A3 中a-b1 段,歌詞結構與音樂呼吸同步;而c-d 樂段,連接了A3 與A4 兩個部分,是一個沒有休止的、不間斷的長呼吸樂段。再如作品的e1-f1 樂段,同樣是一個沒有休止、不間斷的長呼吸樂段,與歌詞呼吸“異步”。“長呼吸”是王西麟音樂語言的一個顯著特征,應用在此處,是作曲家有意而為之。

四、作品的和聲特點

這首作品中和聲是推動音樂發展最重要的內在動力。作曲家使用的和聲非常傳統,以西方調式體系的三和弦、七和弦應用為主,但具一定的創新意義,主要體現了以下幾方面特征:

(一)功能和弦的別樣化運用

經分析發現,作品的和聲總體展現了古典氣息、浪漫特征兼具一定色彩。和弦之間的邏輯主要以三度關系為主,而四五度關系則退居其次;七和弦的應用,并非強調“不穩定到穩定”的解決,意外進行俯拾即是。這些和聲處理,保持了功能性特征的同時,又弱化了功能進行中的四五度關系的“力度進行”,使得作品的和聲充滿了色彩。

(二)低音進行的明確走向

整曲伴奏的低音為八度,較為深沉,而八度內置的五度音程,則顯現了空泛的意境。在縱向上,低音與上方的和弦契合;而在橫向上,低音進行的方向非常明確,多為由高至低的下行進行,尤以二度級進為主,甚至半音化,這使作品具有一定的緊張度,充滿了張力(見譜例5)。

譜例5

(三)緩急有序的調性布局

在作品中,和聲作為推動旋律發展的原動力,其進行節奏的布局也十分講究。音樂從開始的引子至A 樂段結束,和聲與織體在近16 小節的長度中均處于相對靜止的狀態,沒有變化。自A1 樂段開始,和聲開始“慢啟動”,由C 大調轉為a 小調,8 小節之后再轉入F 大調,之后作品的和聲經歷由靜到動、由緩到急的過程,作曲家介紹:越到后面,和聲的動力越大、變化越豐富、鋼琴的織體也就越密越擴大;全作品到達高潮后,整體下降,直至尾聲。”如表2 下方所示:C a F e d bB e bE d bb A F D A E bA……

表2

(四)旋律與和聲統一中的雙層次性

如果拋開鋼琴的和聲層,只看歌唱聲部,作品的旋律聲部,除了和弦外音及幾處短暫臨時的調式變音外,幾乎保持在C 大調上,如表2 上方所示,這與伴奏織體中的和聲所呈現的不斷地離調、轉調、游離調形成了鮮明的對比。而歌唱聲部的C 調,又如鏈條般把各個樂段明晰的、模糊的、游離多變的調性有機地串連在一起。

結 語

藝術歌曲《春雨》展示了王西麟本人并不多見的、非源于民族素材的人聲作品寫作風格,另一方面則體現了他在主題發展、曲式、和聲等音樂語言上,獨具匠心的整體布局思維和別具一格的創新思維,技術性老道,藝術性非凡。這首作品的誕生,也意味著在撥亂反正、改革開放的時代條件下,作曲家久經苦難,終于迎來了他自由創作之始。在文革后我國的音樂創作領域首批誕生的藝術歌曲中,《春雨》雖說有著鮮明的時代特征,但也足以稱得上眾多同類題材中的精品佳作和佼佼者了,是值得我們深入學習研究的典范之作。■