基于教學(xué)邏輯進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)

——以人教版“簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)”為例

付鸝娟

(北京市第一〇一中學(xué),北京 100091)

1 問(wèn)題的提出

教學(xué)的有效性在于邏輯性.[1]物理核心素養(yǎng)有效的落實(shí),需要教師根據(jù)教學(xué)的邏輯設(shè)計(jì)學(xué)生活動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生自主探究.什么是教學(xué)邏輯?應(yīng)該如何遵循教學(xué)邏輯設(shè)計(jì)教學(xué)?本文以“簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)”中對(duì)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的認(rèn)識(shí)及其位移—時(shí)間圖像的得出過(guò)程為例,嘗試對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行探討.

2 教學(xué)邏輯

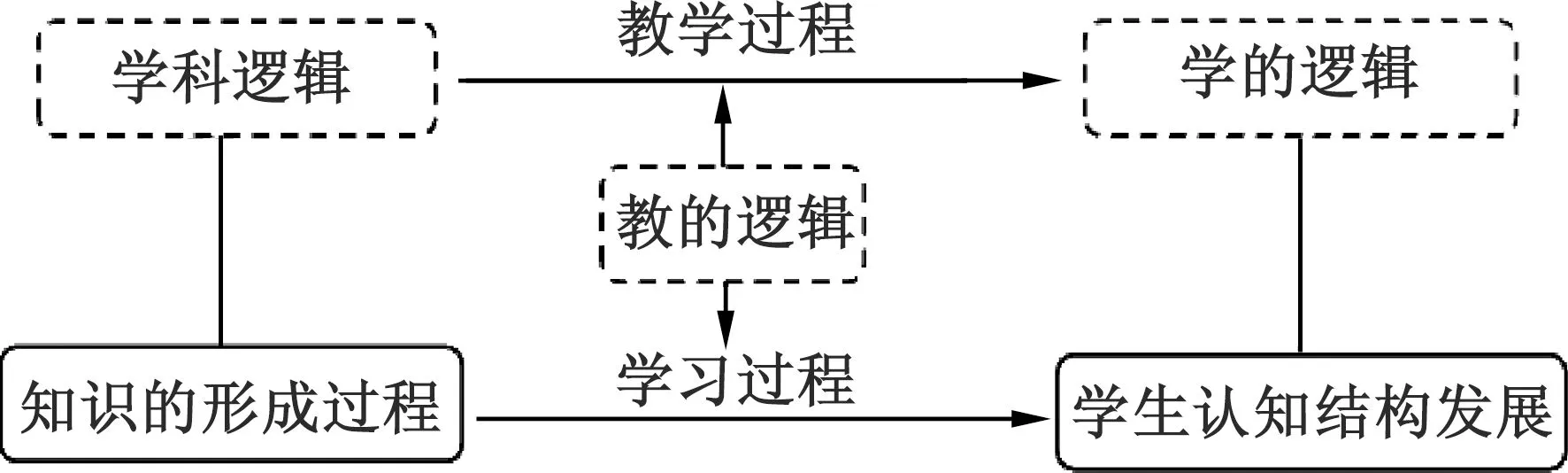

教學(xué)邏輯是教學(xué)思維的秩序、規(guī)律.它包含學(xué)科邏輯、學(xué)的邏輯和教的邏輯.[2]學(xué)科邏輯關(guān)注學(xué)科知識(shí)的生成過(guò)程,旨在回答“為什么要教這個(gè)內(nèi)容”.學(xué)的邏輯關(guān)注學(xué)生認(rèn)知發(fā)展規(guī)律,旨在回答“為什么要這么學(xué)”.教的邏輯關(guān)注把學(xué)科知識(shí)轉(zhuǎn)化為學(xué)生個(gè)體經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)化過(guò)程,旨在回答“為什么要這么教,效果如何”.學(xué)科邏輯、學(xué)的邏輯和教的邏輯之間是相互關(guān)聯(lián)的,可用圖1表示.

圖1 教學(xué)邏輯系統(tǒng)各要素關(guān)系

“學(xué)科邏輯、學(xué)的邏輯內(nèi)隱于教的邏輯背后,是教師形成教的邏輯的前提”.[2]在某種意義上,教學(xué)設(shè)計(jì)的過(guò)程就是教師厘清教的邏輯的過(guò)程.

3 基于教學(xué)邏輯的教學(xué)設(shè)計(jì)案例分析

下面以人教社選修3-4第十一章第1節(jié)“簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)”教學(xué)設(shè)計(jì)為例,探討如何基于教學(xué)邏輯進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì).

3.1 教的邏輯

3.1.1 基于學(xué)科知識(shí)邏輯理解教學(xué)內(nèi)容

物理學(xué)有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹R(shí)體系.教師進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)首先要明確所教授的這部分知識(shí)在整個(gè)物理學(xué)知識(shí)體系建構(gòu)和發(fā)展過(guò)程中的地位和作用.

經(jīng)典物理學(xué)通常分為力、熱、電、光等學(xué)科.某些形式的運(yùn)動(dòng)橫跨這所有的學(xué)科,最典型的就是振動(dòng)和波.力學(xué)中有機(jī)械振動(dòng)和機(jī)械波,電學(xué)中有電磁振蕩和電磁波,光也是一種電磁波.近代物理也處處離不開波,量子力學(xué)又稱為波動(dòng)力學(xué),可見(jiàn)振動(dòng)和波的概念在近代物理中的重要性.[3]

本章的學(xué)習(xí)不僅局限于力學(xué),它將為整個(gè)物理學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ).

3.1.2 基于教材編排邏輯挖掘教學(xué)價(jià)值

教材遵循學(xué)科知識(shí)的邏輯順序以章節(jié)的方式編排.教學(xué)不是照本宣科,而是對(duì)教材的再度創(chuàng)作,這就是我們常說(shuō)的“要用教材,而不是教教材”.教師要著眼于學(xué)生的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)知識(shí)的育人價(jià)值,把教材的文本知識(shí)轉(zhuǎn)化為蘊(yùn)含教育價(jià)值的教學(xué)知識(shí).

“機(jī)械振動(dòng)”一章共5節(jié),依次是從運(yùn)動(dòng)學(xué)角度定義簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)、描述簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)、從相互作用與能量觀念分析簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)、研究具體的振動(dòng)(單擺和受迫振動(dòng)).這種從運(yùn)動(dòng)的描述到動(dòng)力學(xué)分析的順序,與研究直線運(yùn)動(dòng)和曲線運(yùn)動(dòng)中的邏輯保持了一致性,凸顯了研究不同運(yùn)動(dòng)方法的統(tǒng)一性和內(nèi)在邏輯.因此,“簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)”的教學(xué)應(yīng)開篇明義,為學(xué)生展現(xiàn)這套研究方法.

3.1.3 基于學(xué)生認(rèn)知基礎(chǔ)安排教學(xué)序列

“簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)”一節(jié)根據(jù)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的位移—時(shí)間圖像定義簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),是整章學(xué)習(xí)的起點(diǎn).通過(guò)前面的學(xué)習(xí),學(xué)生會(huì)用圖像描述運(yùn)動(dòng),把這種用圖像研究運(yùn)動(dòng)的方法遷移到對(duì)陌生、復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的研究中,并用所學(xué)知識(shí)獲得圖像,是本節(jié)教學(xué)的關(guān)鍵.

教材介紹了頻閃照相和數(shù)碼相機(jī)實(shí)驗(yàn)獲得圖像,但學(xué)生對(duì)這樣的方法缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn),因而都較難理解,這樣就會(huì)掩蓋用圖像研究運(yùn)動(dòng)的思想方法這一教學(xué)重點(diǎn).

因此筆者的設(shè)計(jì)是:創(chuàng)設(shè)彈簧振子實(shí)際運(yùn)動(dòng)的情境,讓學(xué)生用最熟悉的“描點(diǎn)連線”的方法獲得振子位置—時(shí)間圖像,并深化振動(dòng)位移的概念.在學(xué)生對(duì)圖像有了一定認(rèn)識(shí)后,引導(dǎo)學(xué)生設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)去獲得圖像,體會(huì)把時(shí)間軸展開的思想.最后用傳感器實(shí)驗(yàn),得到比較精確的圖像,讓學(xué)生根據(jù)圖像寫出位移隨時(shí)間的表達(dá)式,從定性到定量給出簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)定義.這樣的設(shè)計(jì),每一個(gè)環(huán)節(jié)都基于學(xué)生原有的認(rèn)知,不斷創(chuàng)設(shè)新的問(wèn)題情境,促進(jìn)學(xué)生的認(rèn)知發(fā)展.

3.2 學(xué)的邏輯

3.2.1 基于知識(shí)建構(gòu)的邏輯設(shè)計(jì)問(wèn)題

知識(shí)建構(gòu)的過(guò)程包括知識(shí)形成過(guò)程的具體途徑、方式,即科學(xué)方法的運(yùn)用過(guò)程.[2]教師在設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí)要把這個(gè)“隱性”的過(guò)程用問(wèn)題線索“顯性化”.

簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)概念的建立,體現(xiàn)了從自然現(xiàn)象到物理模型再到物理概念的知識(shí)生成過(guò)程.首先從大量的實(shí)例歸納振動(dòng)的特點(diǎn)給出機(jī)械振動(dòng)的定義;然后通過(guò)彈簧振子這一理想裝置,構(gòu)造理想振動(dòng)的模型,并抽取理想振動(dòng)的特征(周期性以及對(duì)稱性);最后探究理想振動(dòng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律,得出簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的概念.這一過(guò)程可用圖2表示.

圖2 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)概念建構(gòu)過(guò)程

教師用問(wèn)題推動(dòng)課堂按這個(gè)順序展開,問(wèn)題不是孤立的,而是一個(gè)問(wèn)題鏈.問(wèn)題的序列遵循這個(gè)過(guò)程的發(fā)展脈絡(luò),問(wèn)題間的過(guò)渡和銜接體現(xiàn)關(guān)鍵的物理思維.

定義機(jī)械振動(dòng)的教學(xué)環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)的問(wèn)題鏈如下.

問(wèn)題1: 請(qǐng)舉出生活中振動(dòng)的實(shí)例,并用一個(gè)動(dòng)作表現(xiàn)振動(dòng);

問(wèn)題2: 播放視頻展現(xiàn)各種形式的振動(dòng).請(qǐng)用關(guān)鍵詞描述振動(dòng);

問(wèn)題3: 播放秋千運(yùn)動(dòng)的視頻,請(qǐng)歸納機(jī)械振動(dòng)的特點(diǎn);

問(wèn)題4: 請(qǐng)給機(jī)械振動(dòng)下一個(gè)定義.

問(wèn)題1旨在探查學(xué)生對(duì)振動(dòng)的界定是否清晰,能否感受振動(dòng)的特點(diǎn).問(wèn)題2說(shuō)明什么形式的運(yùn)動(dòng)屬于這節(jié)課要研究的振動(dòng),讓學(xué)生通過(guò)觀察描述振動(dòng).學(xué)生能用“來(lái)回動(dòng)”、“重復(fù)動(dòng)”等生活用語(yǔ)描述,很難發(fā)現(xiàn)振動(dòng)“圍繞中心位置”的特點(diǎn).問(wèn)題3視頻中記錄秋千在不同時(shí)刻的位置(如圖3),引導(dǎo)學(xué)生有效觀察,歸納振動(dòng)的特點(diǎn).在學(xué)生對(duì)振動(dòng)特點(diǎn)有認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,問(wèn)題4引導(dǎo)學(xué)生用物理語(yǔ)言概括機(jī)械振動(dòng)的定義.可見(jiàn),這組問(wèn)題是用從學(xué)生已有的經(jīng)驗(yàn)出發(fā),通過(guò)觀察—?dú)w納—概括得出定義的方法線串起來(lái)的.

圖3 秋千運(yùn)動(dòng)

為研究復(fù)雜的機(jī)械振動(dòng),需要建立物理模型.這里建模有兩個(gè)層次:一是對(duì)彈簧振子裝置的模型建構(gòu),二是對(duì)彈簧振子振動(dòng)的模型建構(gòu).設(shè)計(jì)的問(wèn)題鏈如下.

問(wèn)題5: 教師演示滑塊在彈力作用下振動(dòng)但很快停下來(lái),為什么?

問(wèn)題6: 在什么情況下滑塊受到的阻力可忽略?

問(wèn)題7: 這種理想的運(yùn)動(dòng)有什么特點(diǎn)?

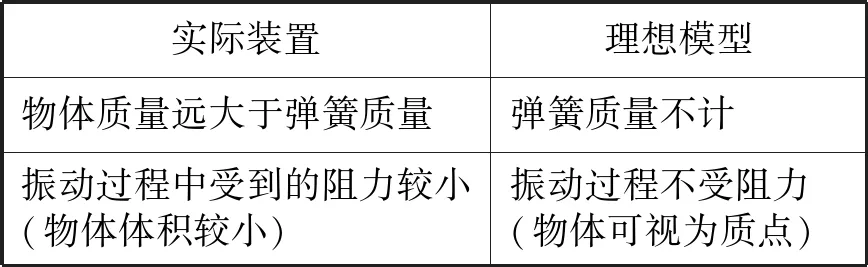

“彈簧振子”是一個(gè)忽略阻力理想的運(yùn)動(dòng)裝置,實(shí)際中要構(gòu)造一個(gè)接近理想狀態(tài)的振動(dòng)裝置,需要忽略次要因素,這就是建模.近似的條件如表1.

表1

通過(guò)對(duì)這個(gè)理想裝置運(yùn)動(dòng)的分析,可以初步感受這種振動(dòng)對(duì)稱性和周期性的特征,對(duì)這一運(yùn)動(dòng)的深入探究將圍繞這兩個(gè)特征展開.

3.2.2 基于認(rèn)知發(fā)展的邏輯設(shè)計(jì)學(xué)生活動(dòng)

學(xué)生有效的學(xué)習(xí)是在原有認(rèn)知結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)同化、順應(yīng)形成新的認(rèn)知結(jié)構(gòu),而學(xué)生重組新的認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)是在問(wèn)題解決的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)的.因此,一個(gè)良好的學(xué)生活動(dòng)就是為學(xué)生創(chuàng)設(shè)問(wèn)題解決的機(jī)會(huì),使他們形成新的認(rèn)知.

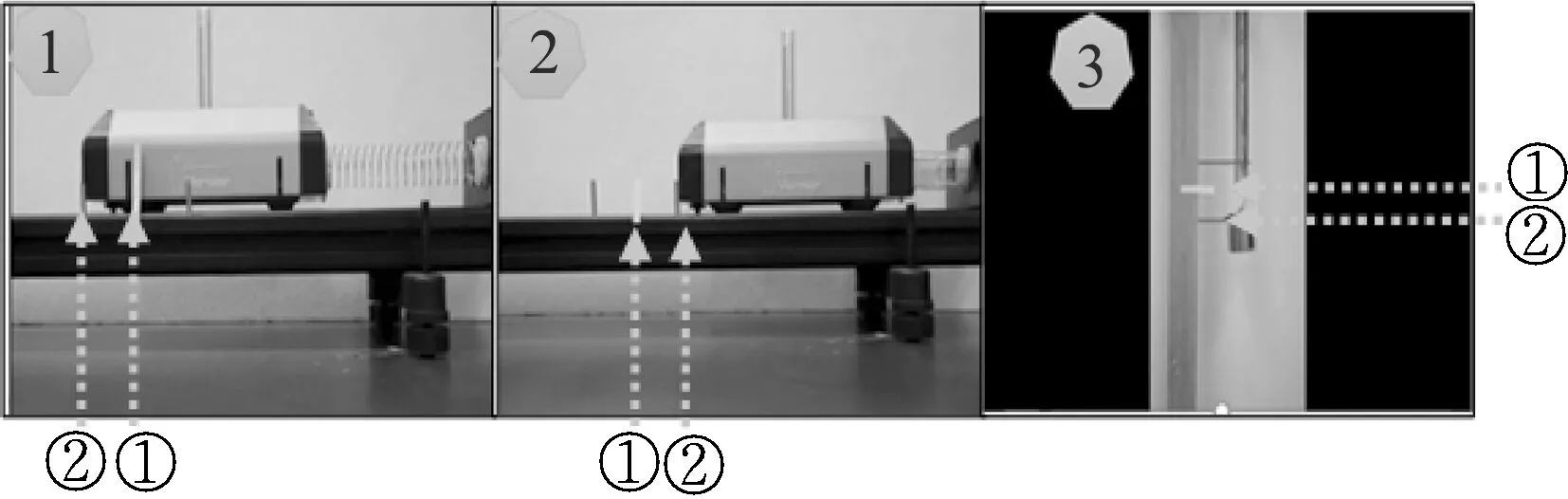

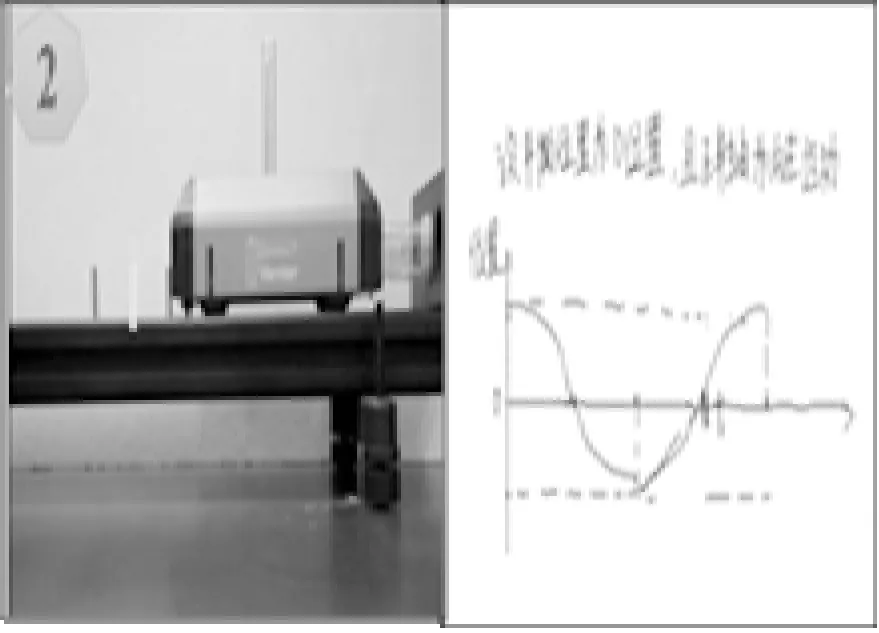

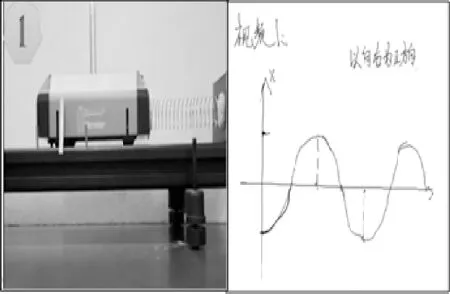

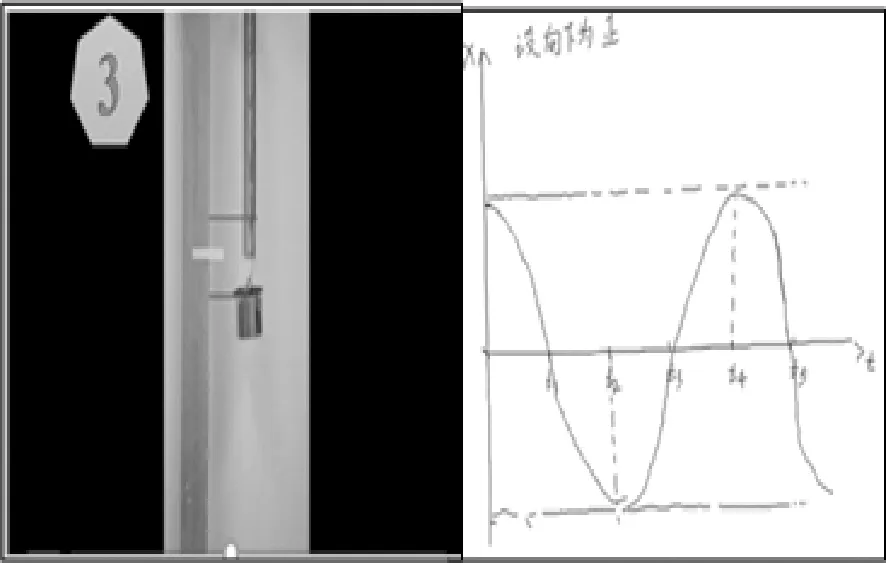

這節(jié)課設(shè)計(jì)的第一個(gè)學(xué)生活動(dòng)是:播放3個(gè)視頻,分別是從不同位置開始運(yùn)動(dòng)的水平彈簧振子和豎直彈簧振子(如圖4,其中①表示平衡位置,②表示起始位置),分組畫出視頻中振子運(yùn)動(dòng)的位置—時(shí)間圖像,并說(shuō)明圖像如何與實(shí)際運(yùn)動(dòng)相對(duì)應(yīng).

圖4

教師沒(méi)有任何提示,學(xué)生典型作答情況如圖5、圖6、圖7.

圖5

圖6

圖7

圖5反映學(xué)生不能用圖像正確表示位置的方向;圖6反映學(xué)生不能用圖像正確描述振子的運(yùn)動(dòng);圖7反映學(xué)生忽略了振子的起始位置.如果教師直接問(wèn)“位置有方向嗎?”、“振子的速度如何變化?”大多數(shù)學(xué)生都能說(shuō)出答案,但學(xué)生可能只是機(jī)械記住了這些結(jié)論,而教師只憑答案的正確會(huì)以為學(xué)生理解了這些知識(shí).如果教師在學(xué)生作圖之前,就提示應(yīng)該如何確定坐標(biāo)原點(diǎn)等易錯(cuò)點(diǎn),學(xué)生暴露錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)就會(huì)降低,當(dāng)學(xué)生在教師提示下畫出正確圖像,他們會(huì)以為自己掌握了這些知識(shí).本節(jié)課的上述設(shè)計(jì)就是要通過(guò)活動(dòng),讓學(xué)生自己發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并加以修正,這是發(fā)展認(rèn)知的開始.

圖8規(guī)定“正半軸為向左運(yùn)動(dòng)”,可見(jiàn)學(xué)生以為正方向是運(yùn)動(dòng)方向,說(shuō)明學(xué)生認(rèn)為位移的方向和運(yùn)動(dòng)方向有關(guān).圖9規(guī)定“設(shè)向上為正”,但圖像中起始時(shí)刻位置卻為正,說(shuō)明學(xué)生不理解位移是相對(duì)平衡位置的.位移反映物體位置的變化,機(jī)械振動(dòng)中物體的位置圍繞中心位置變化,這個(gè)中心位置就是平衡位置,位移是相對(duì)平衡位置而言的,與速度無(wú)關(guān).如果選取平衡位置為坐標(biāo)原點(diǎn),位置—時(shí)間圖像就是位移—時(shí)間圖像,圖像體現(xiàn)振子運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性.從位置到位移,學(xué)生的認(rèn)知得到發(fā)展.

圖8

圖9

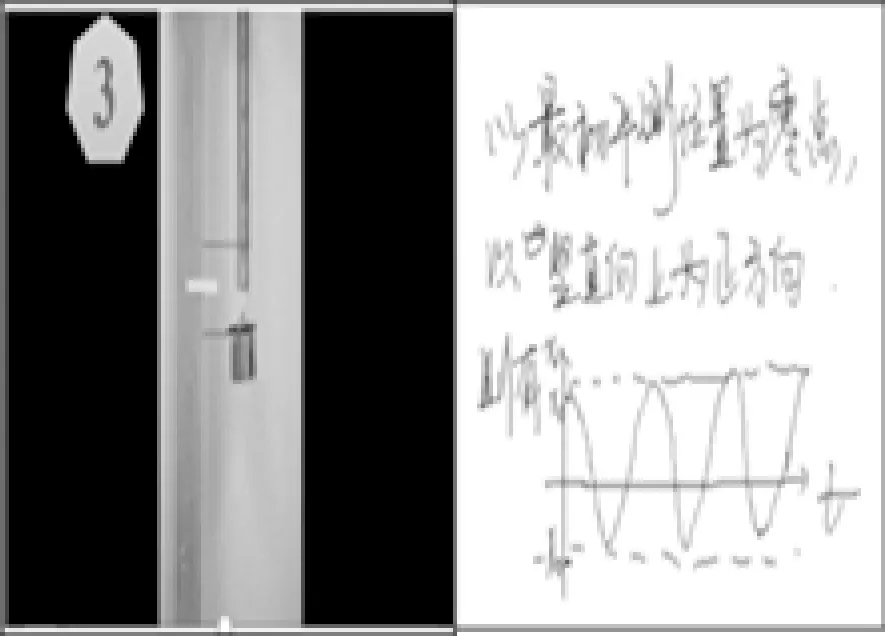

學(xué)生通過(guò)圖10和圖11發(fā)現(xiàn)水平彈簧振子和豎直彈簧振子圖像形式一樣,說(shuō)明圖像作為一種物理的語(yǔ)言反映了運(yùn)動(dòng)的共同特征,進(jìn)一步發(fā)展認(rèn)知.

圖10

圖11

最后引導(dǎo)學(xué)生小結(jié)(如圖12):作圖首先應(yīng)確定坐標(biāo)原點(diǎn),規(guī)定正方向,然后,確定不同時(shí)刻運(yùn)動(dòng)物體的位置(通常需要找到典型的位置).如何把這些典型的位置用線連接起來(lái),取決于物體從一個(gè)位置到另一個(gè)位置是如何運(yùn)動(dòng)的,也就是速度是如何變化的,位移—時(shí)間圖像的斜率可以反映速度.

圖12

為了獲得更為準(zhǔn)確的位移—時(shí)間圖像,需要盡可能多的,甚至是連續(xù)記錄振子的位置,可用實(shí)驗(yàn)的方法獲得.

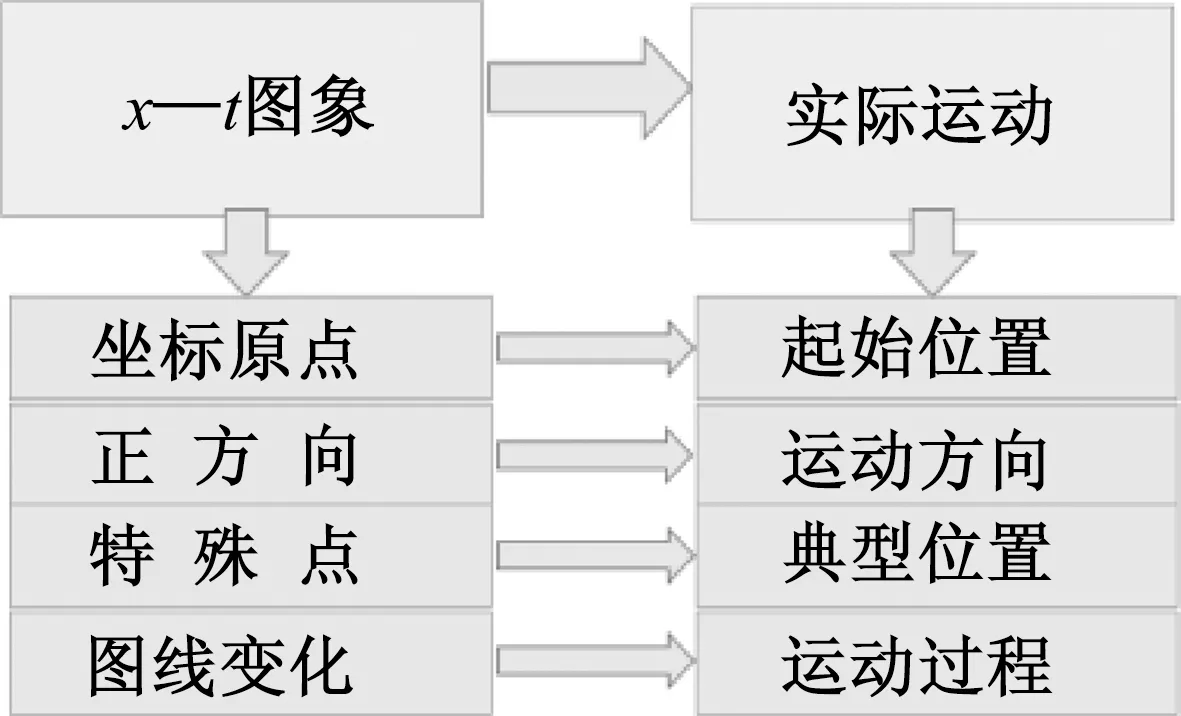

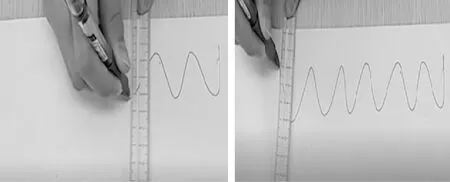

這節(jié)課設(shè)計(jì)的第二個(gè)學(xué)生活動(dòng)是: 請(qǐng)用一張白紙、一把尺子和一支筆設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)驗(yàn),模擬振子的運(yùn)動(dòng),并記錄振子的位移隨時(shí)間變化的情況.

這個(gè)設(shè)計(jì)有兩個(gè)意圖:一是通過(guò)對(duì)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)實(shí)物操作表征深化學(xué)生對(duì)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)特征的認(rèn)識(shí);二是讓學(xué)生體會(huì)“把時(shí)間展開”的思想.

學(xué)生經(jīng)過(guò)討論能進(jìn)行正確的操作,如圖13.

圖13

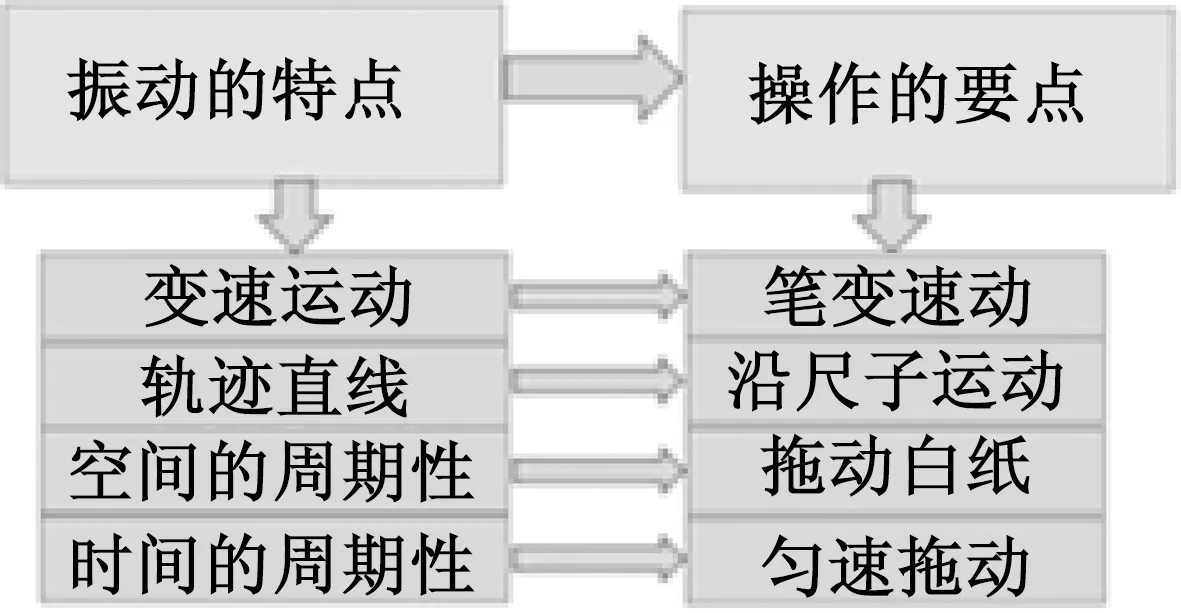

引導(dǎo)學(xué)生小結(jié)(如圖14).模擬振子運(yùn)動(dòng)要抓住振子運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),提取關(guān)鍵的要素,筆代表振子的運(yùn)動(dòng),其軌跡是直線,并且是變速運(yùn)動(dòng).

圖14

如果不抽動(dòng)白紙,只能得到一條直線.因?yàn)檎褡拥倪\(yùn)動(dòng)具有周期性,不同時(shí)刻能運(yùn)動(dòng)到相同的位置,要區(qū)分不同時(shí)刻的位置,就要在不同的空間記錄振子在不同時(shí)刻的位移,所以要抽動(dòng)白紙.

抽紙實(shí)際上是用紙移動(dòng)的距離表示時(shí)間,只有勻速抽動(dòng)才能保證通過(guò)相等的距離所用的時(shí)間相等,也就是時(shí)間軸是均勻的,這樣圖像才能呈現(xiàn)周期性的特點(diǎn).

通過(guò)學(xué)習(xí)活動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生在真實(shí)情境中主動(dòng)建構(gòu),置課堂教學(xué)于形散而神不散的境界,這是教的邏輯向?qū)W的邏輯轉(zhuǎn)化的核心.

4 結(jié)論

基于教學(xué)邏輯進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)把握兩條主線: 一是基于學(xué)科邏輯、教材邏輯、學(xué)生認(rèn)知基礎(chǔ)厘清教的邏輯; 二是通過(guò)問(wèn)題設(shè)計(jì),學(xué)生活動(dòng)設(shè)計(jì)外顯學(xué)的邏輯.符合教學(xué)邏輯的教學(xué)設(shè)計(jì)能通過(guò)外在的表現(xiàn)形式展現(xiàn)課堂內(nèi)在的思維本質(zhì),提升教學(xué)的深度.