國家氣象觀測站“局站分離”資料傳輸技術的實現

高建飛,吳進忠,王立斌

(貴州省務川仡佬族苗族自治縣氣象局,貴州 務川 564300)

0 引言

隨著氣象現代化事業的不斷發展與進步,地面氣象觀測業務已經實現了自動化,許多新方法、新技術在地面氣象觀測業務中得到廣泛應用[1]。為了氣象探測環境的保護和氣象觀測資料的連續性,避免因城市規劃導致氣象站頻繁搬遷,務川國家氣象觀測站將氣象觀測站建在山頂,實現“局站分離”開展自動觀測業務;本站的業務人員均是一人多崗,一崗多責,面對事多人少的現狀,盡早適應觀測供給側結構性改革,率先嘗試新方法、新模式實現了在“局”里開展國家地面氣象觀測站異地觀測工作。局站分離后自動化采集傳輸和應急處置等工作在“局”里還是“站”里開展成為今后地面自動化觀測業務[7]和臺站基礎設施建設規劃的重要依據。

1 現行模式和“局站分離”異地觀測社會化保障模式的主要瓶頸

從數據傳輸來看,DZZ4新型自動氣象站的采集器與測報業務主機之間通過“采集器—綜合硬件集成控制器—多模光纖—光纖轉換盒—測報業務主機”的方式進行資料傳輸。這種光纖通信傳輸方式具有信息容量大、保密性好、無中繼等特點[2],但是多模光纖傳輸距離較短,一般適用于“局”、“站”在一起的情況;由于安全、技術及成本等因素, 氣象部門很難在距離較遠的氣象局與觀測站之間建立自己的光纖鏈路[3]。如何實現氣象局與觀測站遠距離氣象資料的傳輸,在氣象局開展異地觀測,需要從技術層面來解決。朱一正等[4]對CAWS600型自動氣象站數據采集器與測報計算機之間的數據交互接口進行技術改造后通過VPN通道實現了長距離傳輸。目前還未見DZZ4新型自動氣象站類似問題的解決方案相關論文,本文旨在探索性解決這一問題。

目前局站分離的臺站普遍采用異地觀測遠程操控軟件,利用遠程桌面鏡像等方式在氣象局開展自動觀測業務,這一模式雖然能夠實現自動化異地觀測各項業務正常開展。但缺點是需要在觀測場就近修建業務用房用于放置業務用主機、備份機等地面觀測相關業務計算機及網絡傳輸設備、UPS電源和發電機等設備并在“局”、“站”直接建立同城光纖鏈路;同時重啟業務主機無法在局平臺遠程操作,仍需要人員親自去觀測場重啟;而且自動站計算機故障死機或斷網無法在局平臺遠程操作,仍需要人員親自去觀測場才能實現主、備份站的切換和無線網卡VPN應急傳輸。務川國家氣象觀測站利用社會化保障光纖長距離把觀測場資料傳輸到氣象局業務平臺測報業務主機,業務人員在氣象局開展相關業務,有效避免在觀測場就近修建業務用房并能實現異地觀測的功能,具體優點如下:①傳輸穩定;②應急情況主、備份站隨時切換;③斷網時可隨時開展應急無線網卡VPN傳輸;④無需在觀測場就近修建業務用房,節約經濟成本、解放人力資源。缺點是:①由于光纖傳輸距離遠,市政施工挖斷傳輸光纖即造成短時間數據無法傳輸,社會化保障下通訊部門有專業力量恢復通訊,這種情況理論上存在,實際發生概率較小。②觀測設備必須和綜合硬件集成控制器是同一廠家,這樣觀測傳感器才能全部掛接在綜合硬件集成控制器上,實現一根光纖完成全部要素傳輸,目前主流的華云和無錫兩家的傳感器和綜合硬件集成控制器相互之間有些設備無法掛接和兼容;③廠家默認的多模接口無法與通信部門的單模光纖對接,要更換綜合硬件集成控制器光電轉換模塊的接口。

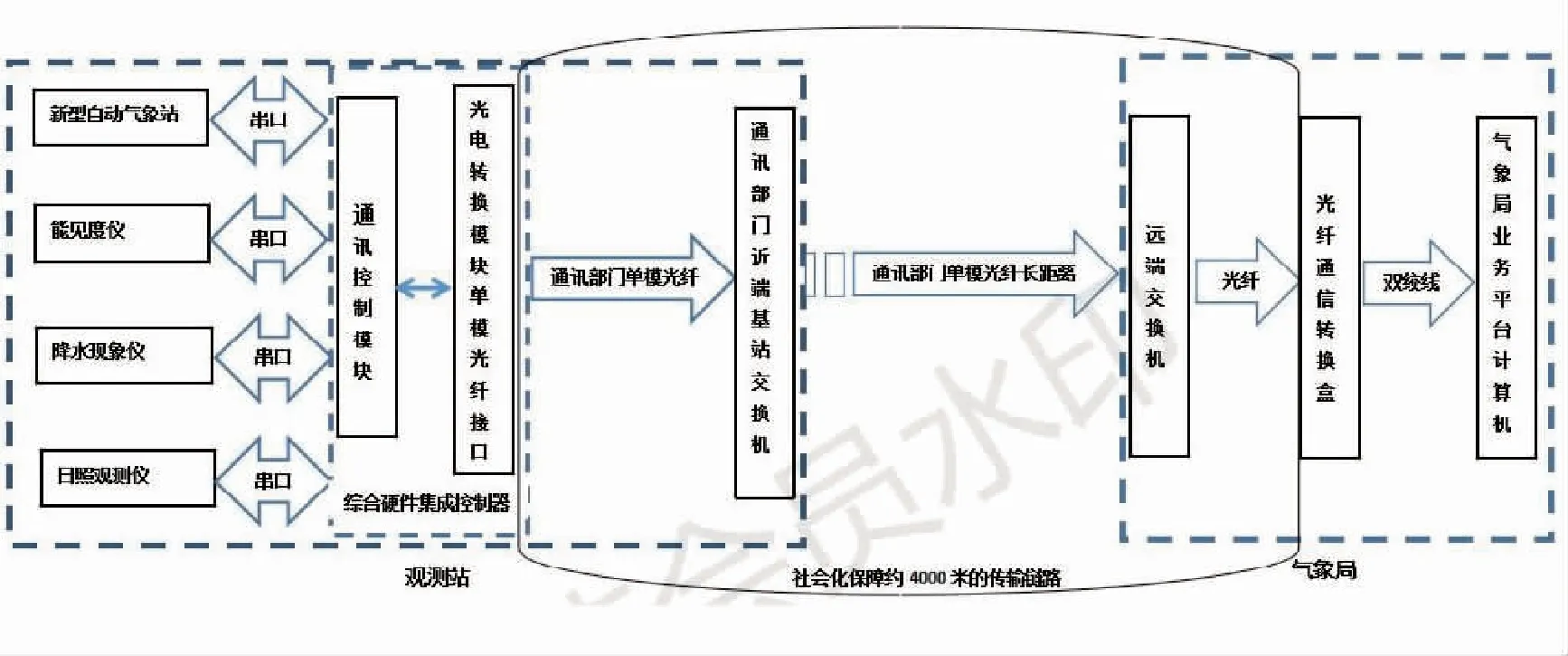

具體實現方案是在“局站分離”異地觀測社會化保障光纖傳輸模式下,綜合硬件集成控制器接到通信部門近端交換機上,務川縣觀測站址50 m附近就是通訊部門的光纖基站,為這一模式的實現提供了便利。租賃通信部門的光纖打通了局業務平臺和觀測站之間鏈路,實現主站和備份站[8]的獨立運行、互為熱備份、能隨時切換等功能[4]。可以實現測報計算機與自動氣象站數據采集器的長距離通信, 并且“局”、“站”之間的長距離傳輸光纖運行保障實現了社會化,充分利用通訊部門的技術和力量支持,能很好地保障業務可用性、傳輸及時率、數據可用率。從技術層面上解決了“局站分離”的瓶頸,達到異地自動化業務開展的目的。“局站分離”網絡拓撲圖詳見圖1。社會化保障了約4 000 m的傳輸鏈路,通過租用通訊部門光纖來實現,只需要支付租用費用,后期維護、通訊保障均由通訊部門提供服務。

2 “局站分離”異地觀測社會化保障模式的業務運行原理和關鍵技術實現

綜合硬件集成控制器良好的可擴展性對“局站分離”資料傳輸技術的實現起到了重要的作用。它可以實現對新型自動氣象站、能見度儀、降水現象儀、日照觀測儀等氣象自動觀測設備的集約化管理[5], 所有觀測數據匯集后通過一根光纖進入通信部門的近端交換機, 通過網絡與遠程終端測報主機進行資料數據傳輸, 提高地面氣象觀測系統的集成化程度、可擴展性、穩定性、可靠性[6]。但綜合硬件集成控制器光纖收發接口一般都是采用多模光纖接口,室內、室外兩組光電轉換模塊要想實現“增程”,與通信部門的交換機“無縫對接”,要把多模光纖接口更換為單模光纖接口,實際上就是更換光纖收發器,利用單模光纖直接與通訊部門的交換機建立鏈路。DZZ4新型自動氣象站的采集器與測報業務主機之間就變成通過觀測站采集器—綜合硬件集成控制器—單模光纖—通訊部門交換機—通訊部門遠程通訊光纖網絡—局業務平臺光纖轉換盒—業務計算機的方式進行通信。實踐應用中務川縣氣象局率先進行了這一嘗試,更換了綜合硬件集成控制器的光纖模塊接口,摒棄傳統的多模光纖傳輸,變為單模光纖傳輸后接入了通訊部門傳輸鏈路;因為通訊部門都是單模光纖的接口和通道,只有這樣才能把綜合硬件集成控制器和通訊部門基站連接。這一項技術試驗獲得了成功。

圖1 “局站分離”社會化保障光纖傳輸模式的網絡拓撲圖Fig.1 Network topology diagram of "station separation" social guarantee optical fiber transmission mode

推廣應用到觀測場就近無通訊部門的基站也可以實現,因為單模光纖相比于多模光纖可支持更長傳輸距離,在100 Mbps的以太網以至1G千兆網,單模光纖可支持超過5 km的傳輸距離。就氣象觀測資料傳輸而言,理論上只要通過觀測場半徑5 km范圍內的基站,由綜合硬件集成控制器通過單模光纖接入通訊部門的光纜鏈路就可以實現長距離傳輸。因此即使觀測場就近無通訊部門的基站,周邊5 km范圍內找到一個相對較近的基站是容易實現的。

3 結束語

文中自動觀測業務采用“局站分離”異地觀測社會化保障模式,數據采集、異地卸載、數據補調、數據質控等主、備份站均能在氣象局的遠端測報業務計算機上開展。

“局站分離”異地觀測社會化保障模式資料傳輸技術的成功應用,可實現觀測站建在離城市較遠的地方,有效解決了因氣象將探測環境破壞導致頻繁搬遷觀測站以及在異地觀測遠程操控軟件帶來的諸如需要在觀測站修建業務用房等諸多問題。特別是實現社會化保障傳輸鏈路后,充分調動社會資源解決了自建光纖成本大、維護維修能力不足的短板。業務人員在氣象局開展綜合觀測業務的同時也能更好實現一人多崗,一崗多責,能更好適應觀測供給側結構性改革,破除傳統思維的束縛和現有規范技術規定的制約,解決了實現地面氣象觀測自動化發展的技術難題,促進異地地面氣象自動觀測順利開展。

此項技術的實現經驗可推廣到其他“局站分離”的臺站,在臺站搬遷建設規劃前期讓通信部門進行可行性論證,規劃雙套全要素、同廠家同型號的新型自動站。后期把綜合硬件集成控制器的光纖收發接口更換為單模接口后接入通信部門的光纖傳輸網絡系統就可以實現社會化保障異地開展自動觀測業務,達到充分調動社會資源來節約成本的目的。