我的小組

改革開放前的南京電子管廠是一家老牌軍工企業,擁有五千余名員工,規模不小,技術科室齊全。已故的新中國電子管研制鼻祖單宗肅,是該廠第一任廠長。他是企業科技發展的定海神針。

南京電子管廠分為前后兩個廠區。前廠區原是粟裕別墅,后廠區原是荷蘭大使館所在地。樹木綠蔭,秦淮河的支流金川河,貫通廠區。

那年,我和一批中學生被分配到這座軍工企業當工人,很是興奮。正式報到那天,有個叫陳學禮的師傅來接待我們。他四五十歲樣子,很精瘦,滿臉滄桑,聽說他曾參加過抗美援朝。他帶著我們這批學生進入廠房。這是一座三層樓,建筑于1958 年,底層是五個車間,專為樓上配套生產零部件,樓上二層有八個車間,是電子管總裝車間。

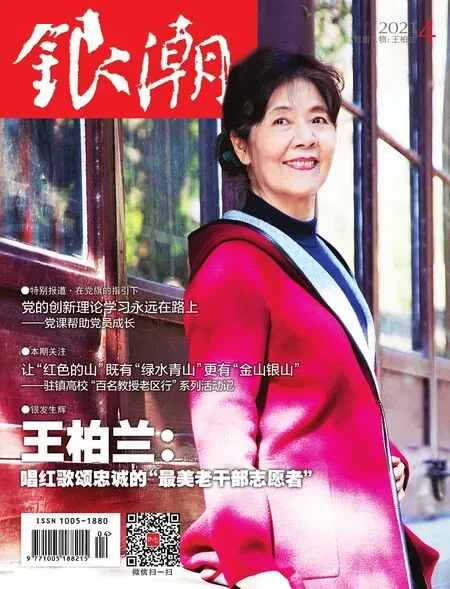

圖前排:右起張素芳(鉗工)、張靜(鉗工)、樊凡節(鉗工)、劉素芳(鉗工)、呂雙琴(鉗工);后排:李敘賢(車工)、趙曉江(鉗工)、周家龍(車工)、侯清武(車工)、筆者(車工,個小,有石塊墊腳)

在車間辦公室,我們接受了保密教育,吃了當年時尚的憶苦思甜飯,爾后再到車間各小組。走到哪個小組,掌握學生情況的領導就會對某個學生說:“你就在這個組。”隨即這位同學就被交給這個組的組長。我們在車間繞了一圈,最后返回到一樓東頭,進入一間小屋,此時僅剩六七位了。有人讓我們換上塑料底白布鞋,進入室內的大房間。

帶隊的車間領導說,這個班組專門加工生產電子管心臟零部件。這個小組以電子管的代號命名,就叫412班。這里衛生要求高,必須要換鞋才能進入。車間領導向一位40 來歲的中年人輕聲說了幾句,然后對我們說:你們都留在這里。這名中年男子和藹地向我們笑道:“歡迎、歡迎……”

這位中年人名叫趙長榮,他是一名鉗工,也是小組組長,他也是一位參加過抗美援朝戰爭的老班長,是老黨員,我們聽說后都肅然起敬。

小組里有拉床、高倍數投影儀、四臺普通鉆床、三臺C616 車床、一臺C618 車床。我被要求跟一位叫朱寶金的復員軍人當學徒,操作C618大車床!

與其說是操作機床,不如說是干苦力。一是我個頭太小,站著干活,視線夠不著夾在車床上高速旋轉的車頭卡盤工件,非得在腳下墊上10 多厘米的木板才行。二是我的力氣小,夾卡盤得用上好大勁,才能夾緊工件。如果夾不緊,操作時工件會飛出來。一天站下來,我的身子累得散了架似的,這也促使我干活趕早不易遲,早點干完,早點休息。這養成了我后來不管做什么,都搶前不落后的習慣。

我操作的C618 車床馬力大,加工412 純鐵蓋板,需完成十多道工序,經檢驗后交給鉗工鉆孔,然后再交給銑床組加工。我干活,講究細節和漂亮,工件加工到最后,總不忘倒個小圓弧,外表再細走上一刀,拿在手上既不刺手,又看著舒適,我的“作品”很受檢驗員的待見,也受下道工序歡迎。

干過車工的人都知道,操作車床的苦累與身高有關,卻不盡然,最苦和危險并不在此,而在于磨車刀。412 班在車間東頭,磨車刀的砂輪墩子在西頭。所謂磨刀,就是用力把握車刀,用力“頂”在高速飛轉的砂輪上,將硬質材料的刀具,磨成需要的形狀刀具,其間一不在意,握刀具的手“撲哧”碰上砂輪,手指背上會煞白一塊,血慢慢溢出。這是常見、不易好、會疼好幾天的輕傷,危險的是用力過分,砂輪崩裂飛出,擊到身上,打到頭上,那可不得了,輕則工傷,重則玩命。

磨刀的苦,不是一般人能想象的,春夏秋季還說得過去,冬天磨刀是遭罪啊。隆冬本凍得人戴著手套都不愿出手,可車工不但要出手,還得在砂輪上磨刀。寒冷的氣溫加上飛轉的砂輪所吹出的旋風,吹得人渾身沒了熱氣,何況我加工的是純鐵工件,打磨鎢鋼頭刀具,防沙塵時要戴帽子,護眼時要戴眼鏡,手握鎢鋼刀坯,身軀頂著刀柄,在飛旋的砂輪上反復磨礪。刀頭材質堅硬無比,沒半個多時辰可不成。為防操作損壞,還需儲存一些備用。有時磨個二三把刀,花上二三個小時,手凍得僵直麻木是常事。由于成批加工,三四天磨上一次,加上鎢鋼刀脆性,操作不順利,刀角經常碰損,我便咬牙磨刀不輟,熬過一個個冬天。

磨刀苦累,但操作車床也有很大的危險系數。我有次干活時沒及時清理車斗里的鐵屑,這時正換刀具,不慎觸碰到車床開關,刀架下的一根細細的鐵屑被啟動的車床卡盤帶動,慌亂中,我的手碰到了鐵屑,右手無名指上的肉被削開,鮮血直流,我趕緊捂住,自行包裹了事,后怕不已,圈起的鐵屑未將整個臂膀繞起,又感萬幸。從此,我的指頭上留下了與其他部位痛感有異的小疾。

我所在的小組有好幾個轉退軍人,我師傅算一個,副組長是一個。小組里知識分子多,南京無線電工業學校(簡稱“南無”)畢業生不少,多達五位。其次,干部子女多,我們這批中學生中就有4 位干部子女,整個小組有近20 人。組員們有老紅軍后代,也有將軍子弟。那時家住南京四衛頭的某將軍院剛退伍的張方成是一位高級首長之子,他曾與我在一臺車床上干過活。

我在這個小組干了9 年車工,直至1979 年從412班走出來。

我很懷念那段韶華歲月,懷念朝夕相處的兄弟姊妹,他們的音容笑貌深深刻在我的腦海。

班長趙長榮,三年前離世,享年86 歲;老紅軍的后代侯清武因患癌癥英年早逝;南無畢業的呂雙琴,后來調去了南京市委機關某部;與我一天進廠的張南師兄弟,到小組一年后服從組織安排,赴湖北參加“三線”軍工企業建設,至今未曾謀面;南無的畢業生大多調回蘇州、鎮江等地;周家龍調到江北大廠大企業……

半個世紀過去了,看著已泛黃的照片,昔日情景宛如昨天。