MMC 柔性直流輸電系統電磁暫態仿真建模

黃賢睿

(華北電力大學,北京102206)

1 概述

隨著傳統化石能源的日益枯竭及其帶來環境問題的日益加劇,世界各國逐漸將關注點轉移到風能、太陽能等新型可再生能源的開發利用上[1]。在全球大力開發新能源的大背景下,柔性直流輸電技術憑借其獨特的技術優勢,逐漸進入人們的視野。柔性直流輸電不存在換相失敗問題,可靠性與穩定性相較于傳統的直流輸電技術有大幅提升[2]。同時,柔性直流輸電技術可以四象限運行,運行方式靈活多變。柔性直流輸電可以方便地構成直流電網,使其非常適用于新能源的大規模接入和并網。與交流輸電和傳統直流輸電技術相比,柔性直流輸電技術在跨區域大容量輸電、可再生能源并網、孤島供電、城市負荷中心供電等領域具有顯著優勢,逐漸成為構建新一代智能電網的關鍵技術,引起了世界各國學者的廣泛關注[3]。

針對柔性直流輸電技術的研究中,搭建柔直系統的電磁暫態仿真模型是非常重要的一步。在仿真模型的基礎上,可以進一步對柔直系統的接線方式、控制策略、運行特性等展開深入研究。目前,matlab/simulink、PSCAD/EMTDC 等軟件中均包含有柔性直流輸電相關的模塊組件,能夠支持針對柔性直流輸電系統的大規模快速仿真工作。

柔直系統中,MMC 作為換流站的重要主設備,結構復雜,含有大量子模塊,且每時每刻均處于開關動作中。目前針對MMC搭建的電磁暫態模型主要可以分為詳細模型和等效模型兩類[4]。詳細模型是在軟件中以IGBT、二極管、電容等元件根據MMC實際物理結構搭建而成,可以準確地反映MMC 中每個元件的工作過程,準確性高,但由于結構復雜,元件數量多,仿真速度很慢,不適用于進行大規模柔直系統的仿真。等效模型中,加拿大曼尼托巴大學GOLE 教授1992 年提出的基于戴維南等效原理的MMC 模型[5],既可以準確反映子模塊充放電過程,又具有仿真速度快的優點,是目前柔直系統仿真建模中廣泛使用的模型。

我國柔性直流輸電技術的研究日漸深入和成熟,目前國內已有舟山、張北、南澳等大型多端柔直工程正式投運,高壓直流斷路器等新型輸電裝備也在各大柔直工程中投入使用。本文以舟山柔直工程和張北柔直工程為研究對象,在電磁暫態仿真軟件中搭建了系統模型,對柔直系統正常工況及故障工況進行了仿真研究。仿真結果顯示,模型能夠準確反映柔直系統不同工況下的特性,利用本文搭建的仿真模型,可以針對柔性直流輸電系統進行進一步的深入研究。

2 MMC 柔性直流輸電系統拓撲結構

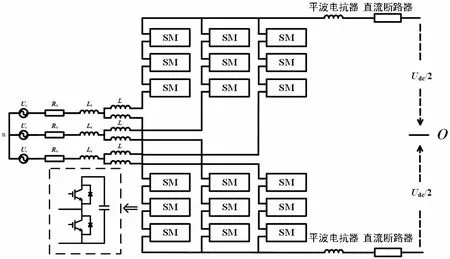

圖1 MMC 柔直系統換流站單站拓撲

MMC-HVDC 系統主要由換流站及直流線路組成,換流站單站拓撲結構如圖1 所示。柔直換流站通過聯結變壓器與交流電網相連,圖1 中Rs為交流系統等效電阻,Ls為交流系統等效電感,N 點為系統中性點。MMC 由3 相6 橋臂構成,每個橋臂中均含有數量眾多的子模塊(SM,Sub-Module)及橋臂電感Larm。以半橋型MMC 為例,其子模塊由兩個IGBT 器件T1/T2以及子模塊電容Csm構成。通過控制子模塊中IGBT 器件的開通與關斷,子模塊電容Csm 可以在投入與切除狀態之間來回切換。MMC運行過程中,每時每刻處于投入狀態的子模塊個數和為定值,換流站通過最近電平逼近、空間矢量調制、載波移項等調制策略對MMC 進行控制,使MMC 保持直流側輸出電壓恒定的同時,在交流側則輸出近似正弦的階梯波。換流閥出口處為平波電抗器,其數值一般為幾十至數百mH,主要作用是限制短路電流及穩定直流側電壓波形。另外,隨著近年來直流斷路器相關技術的不斷發展與日趨成熟,各大柔直系統中紛紛引入高壓直流斷路器作為切斷故障電流的重要手段。目前國內已經投運的柔直工程中,南澳工程裝有兩臺機械式高壓直流斷路器,舟山柔直工程裝有兩臺混合式高壓直流斷路器,張北柔直工程中也裝有十六臺混合式高壓直流斷路器。此前,柔直系統中發生直流側故障時,需要閉鎖換流閥并斷開交流側斷路器以切除故障,這將使換流站整體從系統中斷開,造成大范圍的停電。而引入直流斷路器后,系統可以通過直流斷路器切斷故障線路,實現換流閥不閉鎖條件下的故障清除。

3 MMC 柔性直流輸電系統電磁暫態仿真建模

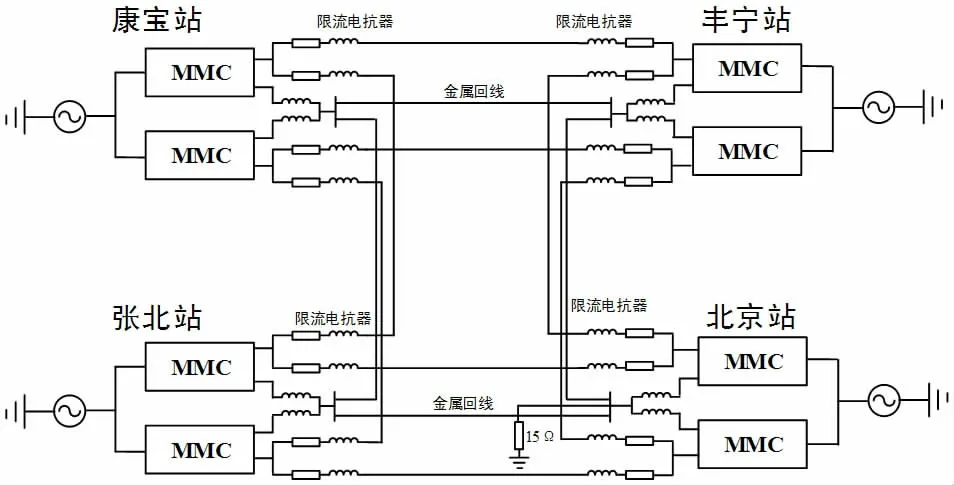

本文以張北四端柔性直流輸電工程為例,搭建電磁暫態仿真模型。張北柔性直流輸電工程主要由豐寧、康保、張北、北京等4 個換流站組成,其中張北站與康保站為送電端,與220kV交流電網相連,豐寧站主要起負荷調節作用,而北京站為受電端,二者接入500kV 交流電網。系統額定電壓±500kV,輸電線路總長達666km,起到匯集利用張北地區可再生能源、向北京城區及冬奧會場館供電的重要功能。

張北柔直電網呈口字型結構,其系統拓撲如圖2 所示。系統中有康保—張北、張北—北京、北京—豐寧、豐寧—康保等4回直流輸電線路,正負極線兩端共配置有16 臺混合式高壓直流斷路。張北工程中,直流線路與金屬回線為同塔架設,塔型與500kV 常規直流輸電相同,正負極線為4×JL/G2A-720/50 鋼芯鋁絞線,金屬回線型號為2×2×JNRLH60/G1A-400/35。張北柔直工程在北京站設置接地極,采用換流站中性點經電阻和電感與換流站接地網連接的接地方式,接地電阻為15Ω,另外三站的中性點則通過金屬回線與北京站接地極相連。

圖2 張北柔直工程系統拓撲

根據圖2 所示的張北柔直工程系統拓撲結構,在電磁暫態仿真軟件中搭建了張北四端柔性直流工程系統仿真模型。MMC采用文獻[5]中提出的戴維南等效模型,在保證仿真精度的同時大大提升了計算速率。直流線路采用了考慮頻率效應的相域模型,該模型是目前精度最高的傳輸線模型,適用于各種頻率范圍下的線路仿真。張北工程中,正負極線處的限流電抗器數值為150mH,中性線上的限流電抗器數值為300mH,本文搭建的仿真模型中也進行了相關設置。

圖3 康保站正負極線電壓仿真波形

依托上文中搭建的張北柔直工程模型展開了仿真研究,設置仿真時長為1.5s,步長設置為3us。圖3 展示了仿真過程中,康保換流站正負極線的電壓波形。由圖3 可見,啟動階段換流站正負極線電壓從零開始逐步建立電壓,在約0.16s 處達到電壓最大值,隨后在系統控制策略的作用下緩慢回落,約0.9s 后達到系統額定電壓530kV,之后直流側電壓維持在額定電壓不變。仿真過程中四個換流站的電壓波形基本一致,整個電網的直流電壓穩定,各站正負極電壓波形基本對稱。可以看到,本文搭建的仿真模型準確反映了柔直系統運行時的工作特性,并能夠通過控制策略對電壓進行控制。

4 結論

本文針對MMC 柔性直流輸電系統展開了研究,基于張北柔性直流輸電工程拓撲結構,搭建了電磁暫態仿真模型,并依托搭建的仿真模型在電磁暫態仿真軟件中展開了仿真研究,得到以下結論:

4.1 柔性直流輸電技術作為新一代輸電技術,在可再生并網、孤島供電、城市負荷中心供電等場景下具有獨特的技術優勢,是未來構建新一代智能電網的關鍵技術,具有廣闊的發展前景。

4.2 通過建立準確度足夠的仿真模型,可以依托電磁暫態仿真軟件,對柔直系統的運行特性進行仿真研究。

4.3 搭建了張北柔性直流輸電系統電磁暫態仿真模型,該模型能夠準確反映張北柔直電網的運行特性,可用于故障分析、控制策略優化等深入研究工作。