超聲造影對移植腎功能延遲恢復的早期預測價值

宋潔瓊, 張錦程, 林世龍, 冷 斐, 戎瑞明, 許 明, 鐘 鳴*

1. 復旦大學附屬中山醫院重癥醫學科,上海 200032 2. 復旦大學附屬中山醫院泌尿外科,上海 200032

移植腎功能延遲恢復(delayed graft function,DGF)是腎移植術后常見并發癥之一[1-2]。發生DGF的患者出現急、慢性排斥反應的比例高于未發生DGF患者,且移植腎的長期存活率也明顯降低。穿刺活檢是DGF病因診斷的金標準。隨著超聲定位引導技術的不斷發展,雖然穿刺相關并發癥的發生率已顯著下降,但作為一項有創操作,出血、血腫、血尿甚至移植腎破裂等并發癥仍有發生。此外,腎臟穿刺活檢只能得到局部組織樣本,并不能代表整個移植腎的病變情況,因此可能存在取樣誤差。超聲造影成像技術(contrast-enhanced ultrasonography,CEUS)是一種無創評價器官微循環狀態的檢查方法。而且,移植腎位于髂窩,位置表淺,受呼吸影響小,使CEUS檢查的穩定性和可重復性均較高。利用該方法可定量分析移植腎皮質的微循環灌注狀態,有助于早期發現移植腎潛在的功能異常[3-5]。因此,本研究通過回顧性分析腎移植術后早期CEUS檢查所獲得的移植腎皮質微循環灌注特征,探討CEUS用于早期預測DGF發生的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2017年4月至2018年3月于復旦大學附屬中山醫院泌尿外科行同種異體腎移植術且術后入住外科監護室(SICU)的患者68例,根據患者術后腎功能是否正常恢復將其分為DGF組(n=10)和移植腎功能正常恢復(NGF)組(n=58)。DGF組納入標準:(1)術后1周內需透析治療,或雖不需透析,但在術后第7天血肌酐仍大于400 μmol/L;(2)術后尿量<1 200 mL/d,或術后1周內連續3 d血肌酐下降<10%。其余腎功能正常恢復患者納入NGF組。排除標準:(1)術后早期出現排斥反應;(2)由于各種原因缺失術后第1天的常規彩色多普勒超聲或CEUS檢查數據。本研究經復旦大學附屬中山醫院倫理委員會批準,所有患者均知情并簽署知情同意書。

1.2 超聲檢查 所有行同種異體腎移植術且術后收入SICU的腎移植患者均術后第1天常規行床旁超聲檢查,先后通過常規彩色多普勒超聲檢查和CEUS檢查確定移植腎血流灌注情況。記錄所有入組患者常規腎臟超聲檢查結果,包括移植腎形態、大小;段間動脈和葉間動脈收縮期峰值流速(peak systolic velocity,PSV)和阻力指數(resistance index,RI)。CEUS檢查時,常規經中心靜脈團注超聲造影劑(六氟化硫微氣泡注射液,SonoVue,Bracco公司)1.2 mL,在注射造影劑時同步進行圖像儲存。一般共儲存2 min顯影過程,并囑咐患者在造影過程中平靜呼吸以取得清晰穩定的圖像。

1.3 CEUS定量分析指標 CEUS定量分析時選取圖像穩定的腎皮質區作為感興趣區,通過Qlab分析軟件對感興趣區進行脫機圖像分析,獲得時間-強度曲線(time-intensity curve, TIC)及以下參數。(1)上升時間(rise time,RT):感興趣區灌注強度從峰值強度的10%上升至90%所需時間;(2)上升斜率(rising slope,k):感興趣區TIC曲線上升支的傾斜程度;(3)峰值強度(peak intensity,PI):感興趣區TIC曲線最高點所對應的強度值;(4)達峰時間(time to peak,TTP):感興趣區灌注強度上升至峰值所需時間;(5)平均通過時間(mean transit time,MTT):從造影劑到達感興趣區至灌注強度下降為峰值強度的50%所需時間;(6)曲線下面積(AUC):感興趣區TIC曲線與橫坐標圍成的圖像面積。擬合質量(quality of fit,QOF)>75%時納入分析。所有超聲檢查均由同一名有豐富超聲診斷經驗的高年資SICU醫師完成,超聲造影數據采用Qlab軟件分析。

2 結 果

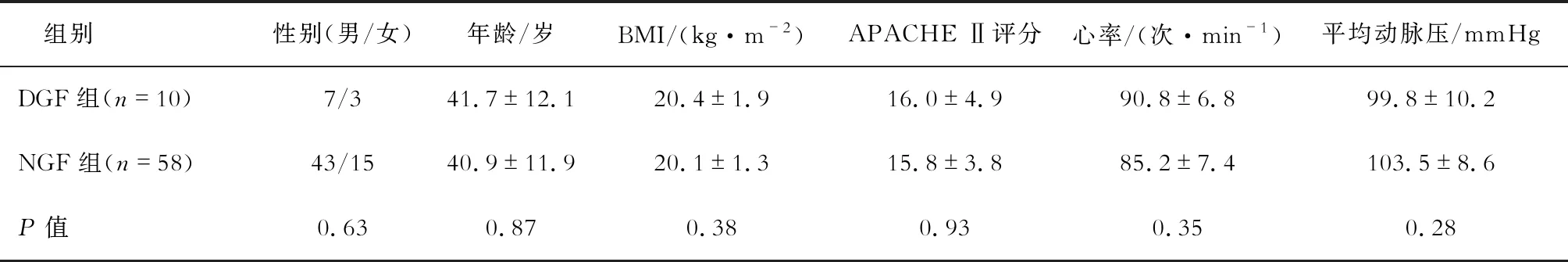

2.1 基線資料 結果(表1)顯示,共納入68例腎移植患者,男性50例、女性18例,平均年齡(41.8±11.8)歲。其中NGF組58例,DGF組10例;DGF的發生率為14.7%。兩組患者的性別比例、平均年齡、體質量指數(body mass index, BMI)、APACHE Ⅱ評分、心率、平均動脈壓等基本特征差異均無統計學意義。

表1 兩組患者一般資料比較

DGF:移植腎功能延遲恢復;NGF:移植腎功能正常恢復;BMI:體質量指數;APACHEⅡ:急性生理與慢性健康評分Ⅱ. 1 mmHg=0.133 kPa

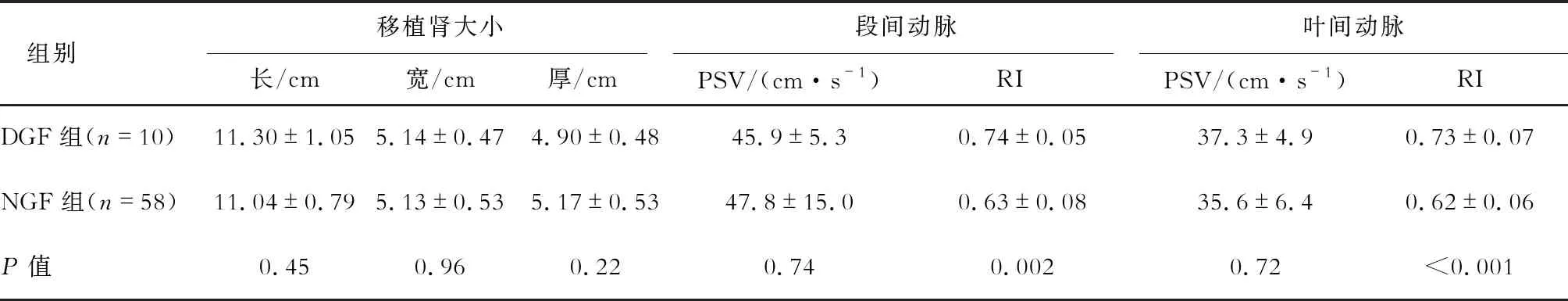

2.2 常規超聲參數 結果(表2、圖1)顯示:彩色多普勒超聲示,DGF組與NGF組血流差異不明顯。定量分析顯示,兩組患者移植腎大小、段間動脈和葉間動脈PSV等參數差異均無統計學意義,但DGF組患者移植腎段間動脈和葉間動脈的RI高于NGF組,且差異具有統計學意義(P<0.01)。

表2 兩組患者常規超聲參數比較

圖1 典型病例移植腎彩色多普勒超聲結果

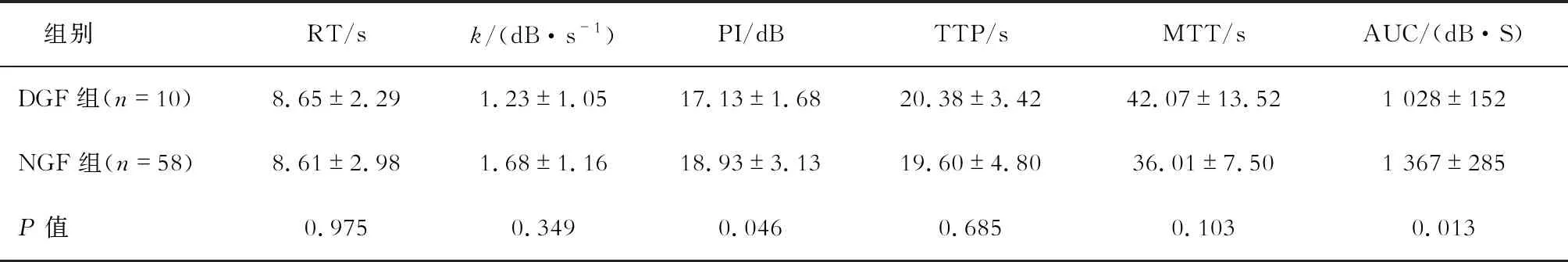

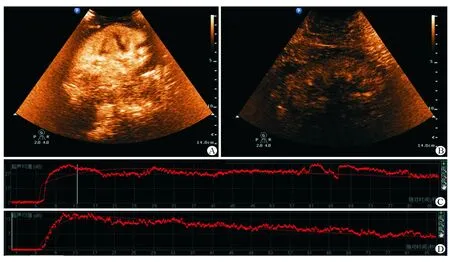

2.3 超聲造影相關參數 CEUS結果(表3、圖2)顯示:DGF組患者超聲造影顯影強度明顯低于NGF組。DGF組患者腎皮質PI和AUC小于NGF組,且差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組RT、k、TTP和MTT差異無統計學意義。

表3 兩組患者超聲造影參數比較

圖2 典型病例移植腎CEUS定量分析

3 討 論

DGF是腎移植術后早期主要并發癥之一,術后早期腎功能恢復狀態明顯影響移植腎和患者的長期預后。DGF患者術后6個月內急性排斥反應的發生率比未發生DGF患者高15%,且移植腎的半數存活期明顯縮短[6-7],因此早期明確DGF的存在,找到并逆轉導致DGF的危險因素可顯著延長移植腎的長期存活時間。導致DGF發生的原因包括冷缺血時間延長、供腎質量欠佳、腎移植術中及術后早期低血壓、腎動靜脈吻合口狹窄、腎小管壞死、急性排斥反應及尿路梗阻等[8-10]。穿刺活檢是移植腎DGF病因診斷的金標準,但作為一項有創檢查,難以普遍開展及在短期內復查。而且,局部穿刺的病理檢查結果并不能代表整個移植腎的病理狀態,因此檢查結果往往與臨床表現不一致。

經多普勒超聲評估移植腎血流是最常用的評價移植腎功能狀態的方法,其中RI是診斷移植腎急慢性排斥反應的重要指標之一。本研究結果顯示,DGF組患者段間動脈和葉間動脈RI均顯著高于NGF組,說明發生DGF組移植腎血管阻力顯著增加,這可能是導致移植腎微循環灌注不足、發生DGF的主要原因,與Rodrigo等[11]的研究結果一致。但是腎RI值受到腹內壓、腎血管順應性、中心靜脈壓等多種因素影響,靈敏度和特異度均不高[12-13]。此外,普通多普勒檢查僅能檢測到較大腎動脈分支的血流情況和RI值,無法檢測腎皮質弓形動脈遠端的微小血管血流灌注和血管阻力情況,因此可提供的參考信息有限,無法用于監測移植腎皮質的微循環灌注。

CEUS使用的超聲造影劑是直徑小于10 pm的微泡,其流變學特性、血管內分布、微循環通過時間等均與紅細胞類似,可到達所有組織、器官的微循環。CEUS技術可通過追蹤造影劑的顯影情況來定量分析各個器官的微循環灌注[14]。目前臨床上使用的二代超聲造影劑六氟化硫經靜脈注射后通過呼吸排出體外,約15 min可完全排出,不經過腎臟代謝,因此對移植腎無毒性損傷,具有良好的可行性和安全性[15]。有研究[16]顯示,CEUS定量分析技術具有較高的穩定性和可重復性,可用于監測和評估實質臟器的微循環灌注狀態,在診斷腎移植術后急慢性排異等并發癥方面也應用廣泛[17-18]。CEUS技術早期預測移植腎DGF發生的相關研究并不多。本研究結果顯示,DGF組PI顯著小于NGF組,提示在DGF發生早期,移植腎皮質微循環血流灌注的絕對強度即已降低。同時,DGF組的AUC小于NGF組,提示發生DGF的移植腎皮質微循環整體灌注量也在術后早期減少。這些改變可能與移植腎缺血再灌注損傷相關。因此PI和AUC可作為早期預測移植腎DGF發生的重要參考指標。

綜上所述,本研究發現,CEUS因具有無創、無腎毒性、穩定性好、可重復性高等優點,可用于動態觀察移植腎微循環血流灌注情況,有效評估移植腎功能,在早期預測移植腎DGF發生方面具有重要的臨床意義和應用前景。