空間交通管理的體系框架探討

黃宇民,郭世亮,汪夏,李帥,任迪

(1.錢學森空間技術實驗室,北京100094;2.中國航天科技集團有限公司研發部,北京100037)

1 引言

從第一顆人造地球衛星發射入軌開始,國際上就開始探討如何避免衛星、運載的碰撞與安全問題。隨著商業航天的迅猛發展,越來越多的航天器進入太空,太空正變得越來越擁擠;大量空間碎片、巨型衛星星座嚴重影響著地球和空間的有序、安全和繁榮可持續。

空間交通管理作為一個正式的術語第一次正式出現是在20世紀80年代,捷克航天專家Perek Lubos教授在 “Traffic Rules for Outer Space”[1]一文中首次給出了空間交通管理的概念。雖然目前國際上對空間交通管理的概念和核心構架還沒有一致的定義,但從空間交通管理的現有概念及其發展來看,空間交通管理的核心目標是確保空間活動的安全性和外空的長期可持續發展。

我國正處于航天大國向航天強國邁進的關鍵時期,空間活動無論是頻次還是空間資產的數量都在快速增長,空間安全已經成為國家安全的重要組成,如何消除空間安全威脅和風險、確保空間活動的安全和長期可持續性是我們必須面對的問題。

本文從空間交通管理體系框架角度開展研究,借鑒陸地、海洋、空中交通管理體系框架設計,提煉出其主要包括:管理的依據 (法律法規等);數據/信息的獲取、處理分發與共享;技術/工具的應用;相關基礎設施支撐;管理部門等五大部分。

2 他山之石——其它領域交通管理的借鑒

目前,空間交通管理的概念一直很模糊,在國際上沒有統一的、各方達成共識的概念,對此在某種程度上要歸咎于技術和政治方面的原因。有很多學者對空間交通管理與陸地、海洋、空中的交通管理做了對比研究,探討其中的共性,借鑒陸地、海洋、空中的交通管理成熟經驗,來構架空間交通管理的概念和體系框架。我們也從基本概念和體系框架方面對陸地、海洋、空中的交通管理框架進行介紹。

2.1 基本概念

(1)管理

管理在辭海中的定義為管理學中指社會組織中為實現預期目標進行的以人為中心的協調活動。其目的是實現預期目標;本質是協調,使個人的努力與集體的預期目標相一致。協調必定產生在社會組織中。個人與集體之間以及各成員之間意見和行動的不一致,使協調成為社會組織必不可少的活動。協調的中心是人。社會文化背景、歷史傳統、社會制度、人的價值觀、物質利益、精神狀態、素養、信仰等,都對協調活動產生重大影響。協調的方法是多樣的,需要定性的理論和經驗,也需要定量的專門技術[2]。

在 “科普中國”科學百科詞條里的定義:管理是指一定組織中的管理者,通過實施計劃、組織、領導、協調、控制等職能來協調他人的活動,使別人同自己一起實現既定目標的活動過程。它是人類各種組織活動中最普通和最重要的一種活動[3]。

(2)交通管理

辭海中的定義為交通管理是國家對社會交通事務的組織、指揮、協調、控制和監督的總稱。按管理類型,分交通行政管理、交通環境管理、交通經濟管理、客貨運輸管理、客貨安全管理等;按交通方式,分水路運輸管理、公路運輸管理、鐵路運輸管理、民航運輸管理、管道運輸管理、郵電通信管理等;按管理內容,分交通設施管理、交通資費與價格管理、交通安全管理等。狹義的交通管理指國家通過行政機關對道路交通秩序與交通安全的管理,即運用行政、法規、宣傳和工程技術、設施等手段,協調人、車、路在交通活動中的相互關系,使交通安全、暢通、低公害、低能耗[2]。

在 “科普中國”科學百科詞條里的定義:交通管理是按照交通法規的要求、規定和道路交通的實際狀況,運用教育、技術等手段合理地限制和科學地組織、指揮交通。正確處理道路交通中人、車、道之間的關系,使交通盡可能安全、通暢、公害小和能耗少[3]。

2.2 陸地、海洋、航空的交通管理框架

(1)陸地交通管理框架

陸地交通管理的框架示意圖[4]見圖1。

圖1 陸地交通管理框架示意圖Fig.1 System configuration of LTM

陸地交通管理系統包括四個層次,即物理層、專業層、行業層以及綜合層。

(2)海洋交通管理框架

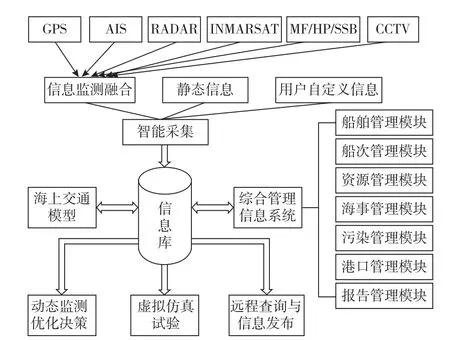

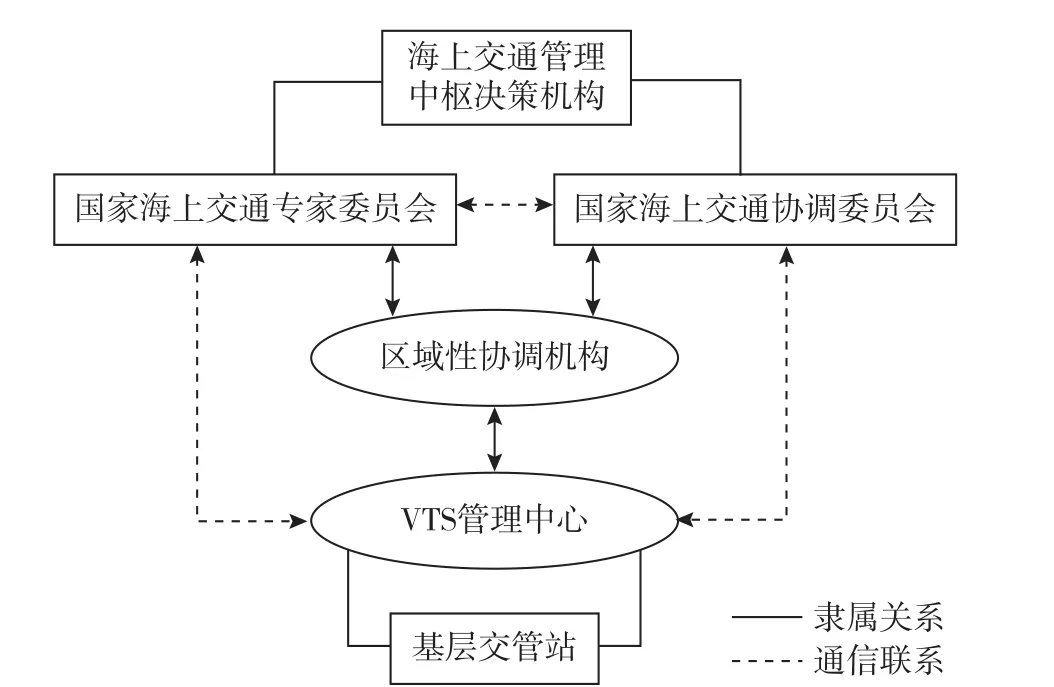

海洋交通管理的框架示意圖[5,6]見圖 2、圖3。

圖2 海上船舶交通管理系統框架示意圖Fig.2 System configuration of MTM

圖3 VTS系統是指船舶交通管理系統示意圖Fig.3 Vessel traffic system(VTS)

海上交通管理系統的目標是將先進的計算機技術、信息技術、網絡技術、自動控制技術等有效地融合起來,并與交通規劃、交通工程和管理相結合,運用于整個交通管理系統而建立起來的一種在大范圍內、全方位發揮作用的實時、準確、高效的運輸綜合智能控制和管理系統。系統主要包括智能信息采集系統、綜合管理信息系統、海上交通模型、動態監測和優化決策系統、虛擬仿真實驗、遠程應用與信息發布、系統集成技術幾個板塊。

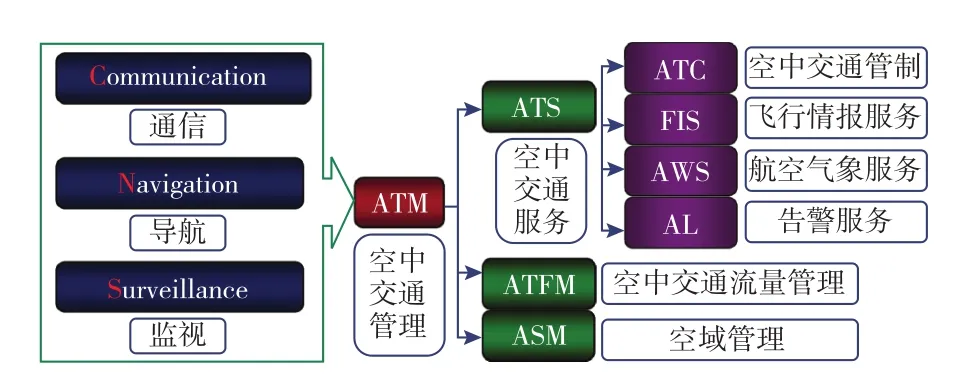

(3)空中交通管理框架

圖4 空中交通管理框架示意圖Fig.4 System configuration of ATM

空中交通管理系統框架包括在航空通信、導航、監視系統等基礎設施的支撐下,由空中交通管理服務系統、空中交通流量管理系統以及空域管理系統構成。其中,航空通信、導航、監視系統基礎設施涵蓋通信、導航、監視三個方面的內容,空中交通管理服務系統包括空中交通管制、飛行情報服務、航空氣象服務、告警服務四個方面的內容。

2.3 其它領域交通管理的主要基礎

從交通管理的概念及其它領域交通管理的空間體系中,我們可以認識到實時交通管理需要的共性管理基礎包括:

管理部門:包括交通部、民航局、海洋局等;

管理依據:包括管理的理論、國家法律、法規、政策、共識等;

支撐管理的基礎設施:包括天地一體化監測網、指揮調度平臺等;

管理對象的數據/信息:包括對象的數量、位置、方向、速度等;

支撐管理的技術/工具:包括獲取技術、處理技術、指控技術等。

這是所有交通管理體系框架的共性具有的五大部分,顯然,作為交通管理其中一類的空間交通管理的體系框架,也必然應包含這五大部分。

3 對空間交通管理的幾點認識

雖然空間交通管理與陸地、海洋、空中的交通管理有其共性部分,但是空間交通管理與陸地、海洋、空中的交通管理卻有著本質的區別。汽車、飛機、艦船在行駛路徑和速度控制方面都具有極大的靈活性,能夠設立航道控制或道路規則。而在外層空間運行的航天器就沒有這么簡單了。在外層空間運行的航天器機動能力有限,有些航天器,如哈勃太空望遠鏡和大部分微納衛星基本沒有軌道機動能力,同時技術、政治、法律等方面的因素也使空間交通管理面臨更大的挑戰。因此,空間交通管理問題與上述領域的交通管理問題相比具有非常不同的特點。

3.1 空間交通管理的獨特性

空間交通管理的獨特性,主要體現在以下幾個方面:

(1)目前空間交通管理中,政治、軍事因素是主導。在陸地、海洋、空中的交通管理中,成熟的商業運輸起著決定的因素,所有的管理必須服務于此。雖然,近期商業航天取得了空前的大發展,但是,在航天領域依然是由各國政府主導航天技術的發展,因此,目前的空間交通管理起主導作用的依然是各國的政治、軍事因素。

(2)空間交通管理是在 “國際公域”中的交通管理。陸地、海洋、空中的交通管理中雖然也有 “國際公域”(如南極、公海及其上空)的管理,但是,陸地、海洋、空中交通管理區域的絕大部分是各國的領土、領海、領空中的交通管理。空間交通管理與陸地、海洋、空中交通管理最大的不同是其完全是在各國主權管轄外的 “國際公域”中的交通管理,必然是多方博弈、互相制衡的產物。

(3)空間交通管理需要 “自律”和 “他律”,首先要有 “自律”意識。從交通管理的概念中可以看出,實施交通管理的目的是為了處理交通中各管理對象之間的關系,使交通盡可能安全、通暢、公害小和能耗少。因此,需要全社會“自律”和 “他律”。在空間交通管理中,目前的國際法體系不健全,存在許多缺項,因此,各國的 “自律”極為重要。

(4)實力決定一切。從空間技術的發展歷程和空間法律法規體系的構建歷程來看,各國的空間技術實力是其在空間交通管理領域內話語權、主導權、博弈與相互制衡的決定因素。

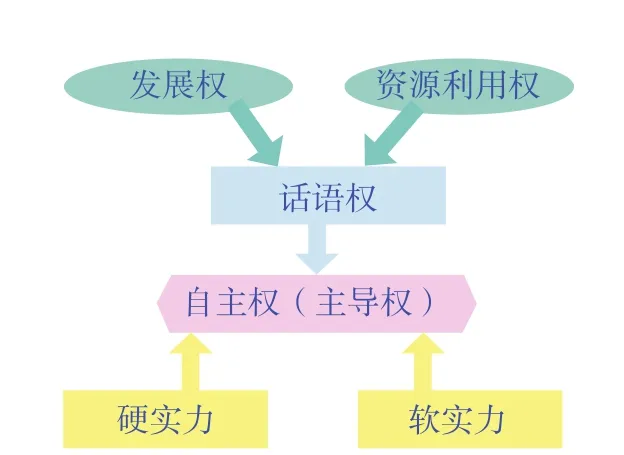

3.2 空間交通管理的權力模型

在上述研究的基礎上,我們提出了空間交通管理的權力模型,如圖5所示,即各國的空間發展權和空間資源利用權被話語權所主導,話語權受制于自主權 (主導權),國家的軟硬實力支撐自主權 (主導權)的權力模型。

圖5 空間交通管理的權力模型示意圖Fig.5 Power model of STM

3.3 空間交通管理體系的可信能力模型

(1)建設空間交通管理體系的目的

建設空間交通管理體系的目的是保證空間活動有序、安全、繁榮/可持續。

(2)實現空間交通管理的保證

實現空間交通管理必須有以下兩方面的保證:一是真能落地并取得了各方共識的 (對內、對外)順暢的管理模式;二是可信的能力。

(3)可信能力模型[7]

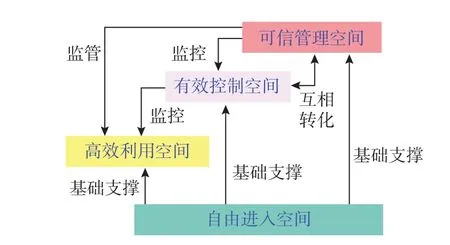

我們提出空間交通管理的可信能力模型,如圖6所示。

圖6 空間交通管理的可信能力模型示意圖Fig.6 Credible capability model of STM

目前,空間領域面臨著空間資源枯竭和空間秩序失序的重大危機,現有的三 “空”能力模型框架 (自由進入空間、高效利用空間、有效控制空間)無法支撐危機的解決。

在三 “空”能力模型框架基礎上,提出增加“可信管理空間”,統攬 “三空”能力的能力模型框架。其中,進入空間是人類所有太空活動的能力基礎和前提;利用空間是社會信息化發展的必然和目標;控制空間是單級思維下的絕對空間安全的理念體現;有效管理空間是我們基于人類命運共同體和全球治理觀念指導下的、統攬未來的空間系統發展、保障空間安全的新的理念。

控制空間與有效管理空間既有區別,又有聯系,在一定條件下,可以相互轉化。

可信包括自信、互信和他信,可以表現為能力、表述、行為、責任和義務等方面。可信能力則需要不斷展示,長期奮斗,才能取得效果。

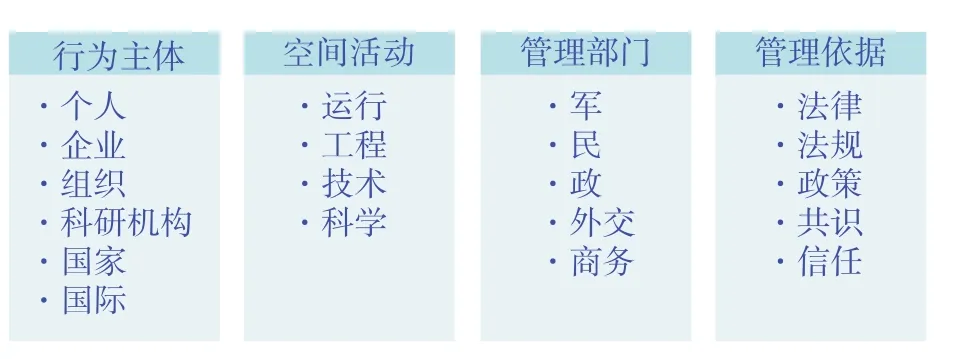

(4)研究空間交通管理就是協調和設計關系

研究空間交通管理就是協調和設計空間交通的行為主體、空間活動、管理部門和管理依據的關系,如圖7所示,體現在空間交通管理部門根據何種管理依據對行為主體的空間活動進行有效管理。

圖7 空間交通管理設計和協調的關系示意圖Fig.7 Relations to be coordinated and designed in STM

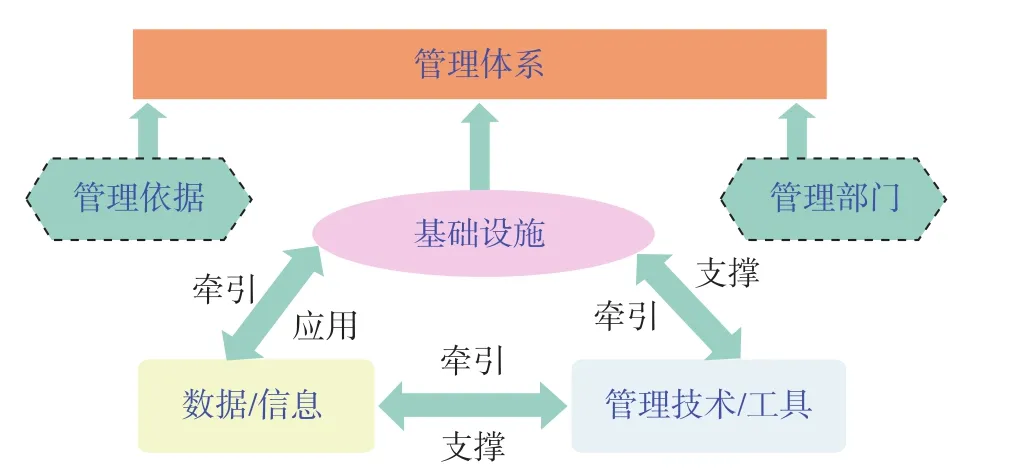

3.4 空間交通管理的主要管理基礎

空間交通管理的主要管理基礎包括:(1)管理部門:統籌協調國內外關系的權威機構和工作機制等; (2)管理依據:管理理論、公約、法律、法規、政策、共識、機制等;(3)支撐管理的基礎設施:監測網絡、指揮控制平臺等;(4)管理對象的數據/信息:空間物體、環境、資源等方面的數據和信息等;(5)支撐管理的技術/工具:能夠協調、處理各種關系和管控危機的技術/工具等。

圖8 空間交通管理框架示意圖Fig.8 System configuration of STM

3.5 空間交通管理發展的階段性

我們提出了空間交通管理發展的階段性,如圖9所示。目前看,國內處于從自我約束到強制性約束的過渡期,而國際上,自我約束都很難做到。

圖9 空間交通管理的發展階段示意圖Fig.9 Development phases of STM

4 當務之急需開展的幾項任務

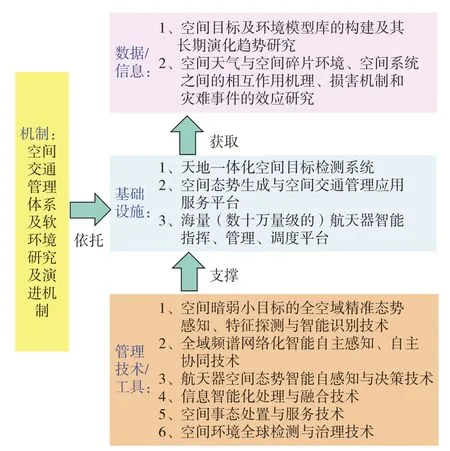

作為工業部門,不可能將空間交通管理體系框架中的這五個管理基礎的方面都講清楚 (特別是管理部門的設計、管理依據的研究),只能圍繞數據/信息、技術/工具、基礎設施建設等幾個方面,探討后續需要做什么,該怎么做,如圖10所示。

圖10 空間交通管理急需的研究項目示意圖Fig.10 Twelve tasks to be solved for STM urgently

其中:

(1)機制1項:空間交通管理體系及軟環境研究及演進機制;

(2)數據/信息2項:空間目標及環境模型庫的構建及其長期演化趨勢研究,空間天氣與空間碎片環境、空間系統之間的相互作用機理、損害機制和災難事件的效應研究;

(3)基礎設施3項:天地一體化空間目標監測系統、空間態勢生成與空間交通管理應用服務平臺、海量 (數十萬量級的)航天器智能指揮、管理、調度平臺;

(4)管理技術/工具6項:空間暗弱小目標的全空域精準態勢感知、特征探測與智能識別技術,全域頻譜網絡化智能自主感知、自主協同技術,航天器空間態勢智能自感知與決策技術,信息智能化處理與融合技術,空間事態處置與服務技術,空間環境全球監測與治理技術。

5 結語

空間環境日益惡化,空間資源爭奪更加激烈,來自空間領域的威脅和挑戰不斷加劇。空間交通管理作為外空治理的新焦點、新手段和新高地,對于維護外空安全、促進外空活動長期可持續發展、推動構建外空人類命運共同體具有重要戰略意義。空間交通管理體系框架研究是一項復雜的系統工程,亟需在國家層面進行頂層設計和統籌發展,強化能力引領,先行發展相關技術和規則,打造專業化智庫,全面提升空間交通管理的軟硬實力。

——關注自然資源管理