基于茶葉質量檢測的元素周期表教學再思考

(北京市第一六六中學 北京 100006)

1 指導思想與理論依據

1.1 指導思想

習近平總書記在全國教育大會上強調,堅持改革創新,開發人力,培育人才,加快推進教育現代化。落實立德樹人根本任務,發展素質教育,著力提升課程思想性、科學性、時代性。落實習近平新時代中國特色社會主義思想,有機融入社會主義核心價值觀,中華優秀傳統文化,培養學生社會責任感、創新精神、實踐能力。

1.2 理論依據

以普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)為依據。堅持反映時代要求,反映先進的教育思想和理念,關注信息化環境下的教學改革,關注學生個性化、多樣化的學習和發展需求,著力發展學生的核心素養。遵循教育教學規律和學生身心發展規律,貼近學生的思想、學習、生活實際,促進學生主動地、生動活潑的發展。重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落實。依據化學學業質量標準,評價學生學科核心素養達成情況,“教、學、評”一體化。

2 教學背景

2.1 學習內容分析

本章內容是基于學生初中(原子結構、元素)、高一必修內容(元素周期律,堿金屬、鹵族元素性質遞變規律)的深入,尤其是在“構”的方面更深入了。在本章,要更深入地了解原子核外電子排布的構造原理,認識基態原子中核外電子排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特規則等,并能學會1-36號元素基態原子核外電子的排布。借助元素周期表的分區和建構,建立基于“位構性”的關系思維框架,提高分析和解決問題的能力,體會元素周期表的應用價值。本課時內容是基于學生初中(原子結構、元素)、高一必修內容(元素周期律,堿金屬、鹵族元素性質遞變規律)的深入,尤其是在“構”的方面更深入了。在認識原子核外電子排布的構造原理,認識基態原子中核外電子排布,會正確書寫1-36號元素基態原子核外電子排布的基礎上,借助元素周期表的分區和建構,建立基于“位構性”的關系思維框架,提高分析和解決問題的能力,體會元素周期表的應用價值,為后續分子結構與性質等學習奠定知識基礎。

2.2 學生情況

通過初中和高一的物質結構的學習,學生已經能夠了解原子核外電子排布,認識原子結構、元素性質呈周期性變化的規律,知道元素周期表的結構,能以第三周期以及堿金屬和鹵族元素為例,了解同周期和同族元素性質的遞變規律。能體會元素周期律(表)在學習元素化合物知識的重要作用。在復習已有原子結構知識的基礎上發現問題,在“構”深入的基礎上,建立基于“位、構、性”關系的系統思維框架,提高分析和解決問題的能力。本單元選取探秘茶葉質量檢測情景,學生親身經歷了中國茶葉博物館的參觀過程,對中國茶文化有濃厚的興趣,本節課以此情景引入,激發學生學習興趣。依托中國茶文化,提出茶葉質量檢測過程,深入學習與之相關的原子結構與性質的知識,再認識元素周期表、元素周期律的具體應用,完善學生宏微結合觀,更好地解決本單元難點。

3 前期教學狀況與問題對策

前期教學中,這部分知識內容抽象不易懂,學生宏微結合能力不足。造成的問題是學生不能明確學習原子結構等知識的意義和價值,學習動力和興趣需要激發。

采取的策略是:學生親身經歷了中國茶葉博物館的參觀過程,對中國茶文化有濃厚的興趣,本節課以此情景引入,激發學生學習興趣。學生具備了高一元素周期律的知識,知道原子核外電子排布呈現周期性變化是導致元素性質周期性變化的原因。學生具備了本章第一節知識基礎,知道了1-36號元素基態原子核外電子的排布。

學生需要在“構”深入的基礎上,建立基于“位、構、性”關系的系統思維框架,提高分析和解決問題的能力。因此借助學生真實情景(寒假短假期實踐活動),將先進的分析檢測儀器與中國傳統茶文化相融合作為情景素材,激發學生學習興趣,使微觀知識的學習“日常化”“可視化”。學生實踐結合文化知識,在學習中浸潤傳統文化,在學習中增強責任意識,

4 本課教學設計

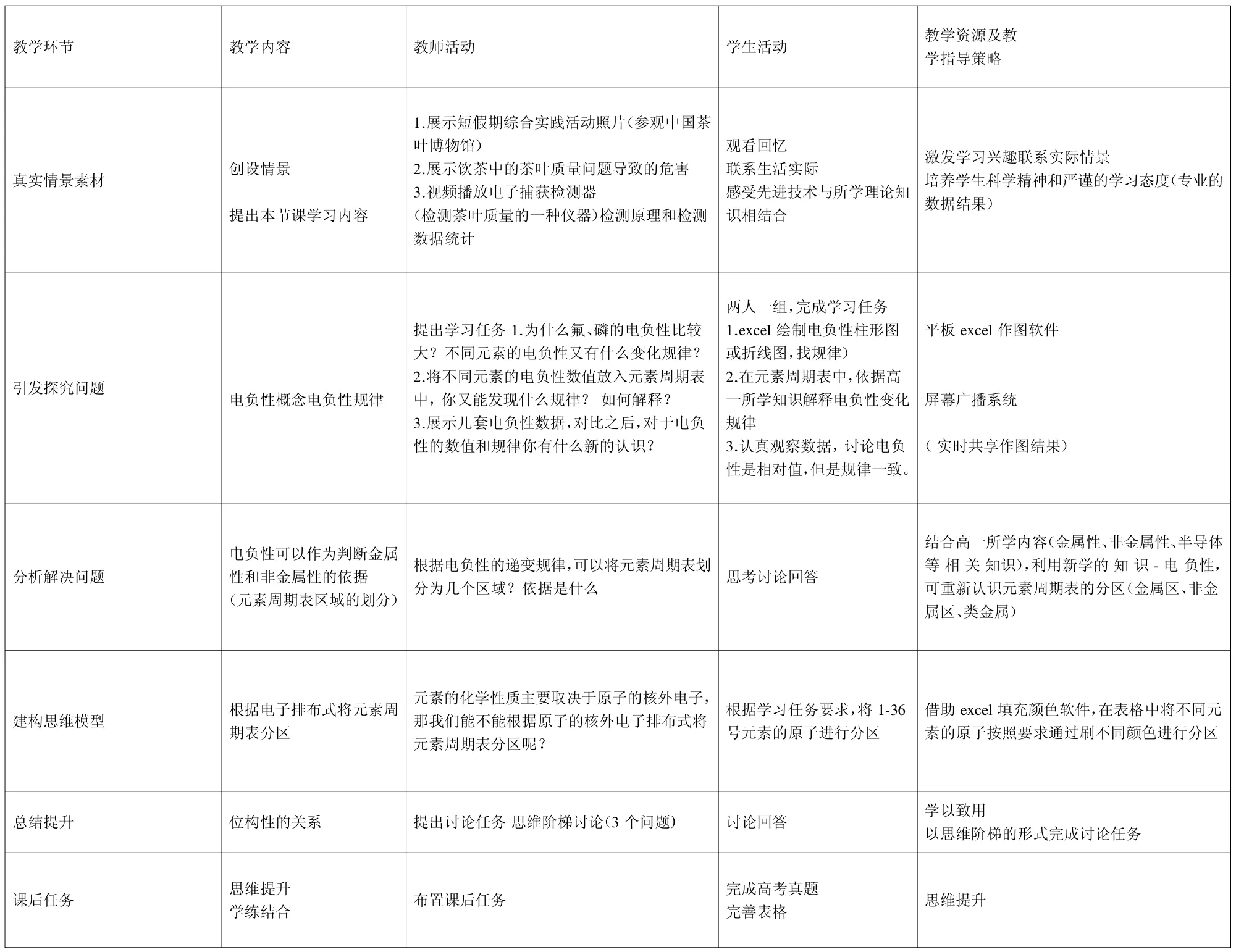

見表1。

表1

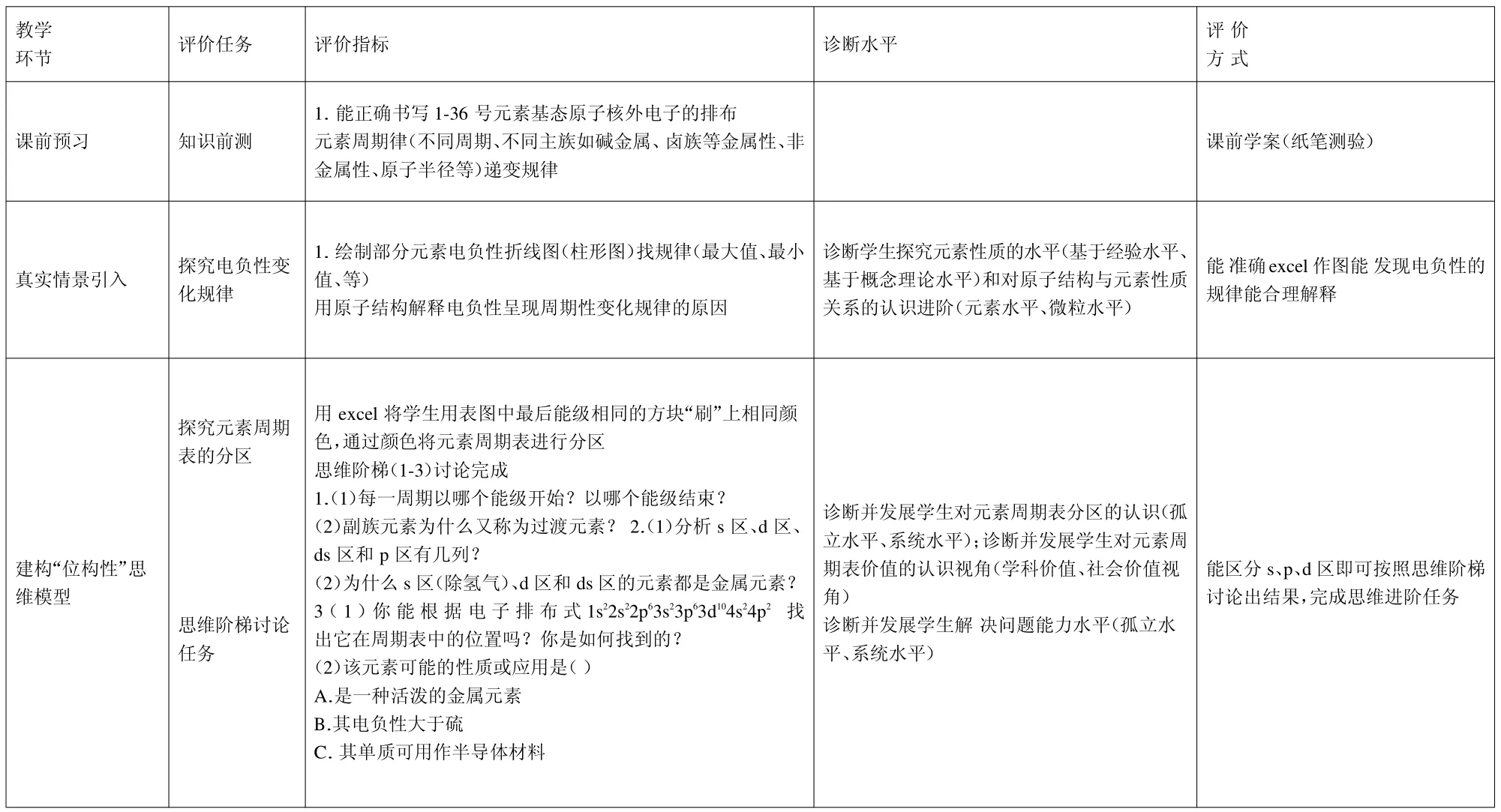

5 學習效果評價設計

見表2。

表2

6 教學反思

本節課在課本原有的知識體系中進行了單元整合和知識調整,將電負性和元素周期表

(分區)作為第一課時,將電離能和元素周期系作為第二課時,主題思路是將本節知識難度分散,依托茶葉質量檢測,完成學生對于探究元素的性質的思路認識,在第二課時中,學生可以根據之前的認識,進行電離能的探究,最后歸納元素周期系,在了解元素周期表發展史的基礎上,根據元素周期律的知識,完成“私人定制的元素周期表”。

本節課需要學生做好課前預習,課前預習不但有高一知識(元素周期律),第一節知識(1-36電子排布式),還需要學生復習計算機 excel作圖軟件的使用。對于學生來說是一個挑戰,但也是一個綜合素養的提升過程,促進學生知識和媒介素養融合發展和提升。本節課也有遺憾,比如思維階梯討論環節可以進行的更加深入,學生參與度可以更高一些,這樣能更強化學生對于元素周期表分區的認識。