中性化服裝特征分析

閆文瓊 田 宏

(遼東學院服裝與紡織學院,遼寧丹東118003)

當今社會正處于文化多樣化、社會信息化的時代,服裝也同樣在不斷地發展變化,而“中性服裝”就是一個區別于傳統的無明顯性別界限的新興服裝類型。中性服裝是指男女皆宜,并無明顯性別差異的服裝或配飾,它顛覆了傳統觀念中男性需要表現出穩健、莊重、力量的陽剛之美、女性則應該有溫柔、輕靈的陰柔之美的觀念[1]。中性服裝受到不同年齡階段人群的青睞,適合于不同生活方式不同經濟基礎的人群,體現了現代服裝的風格[2]。中性服裝為更多的人提供了新的選擇,因此研究中性服裝有著深遠的現實意義。

1 中性服裝的起源與演化

男女服裝的異化源于社會文明的發展,服裝是社會文明的反映,社會文明的發展改變了傳統的以男人為中心的社會,使女權得到發展,女性在社會中獲得了更高的社會地位,有了更多的自由和活動空間,同時男性逐漸喪失了在社會上的主導權,男性逐漸發現自身外表的重要性,由此男女裝開始相互借鑒、相互轉化,最終形成中性服裝。

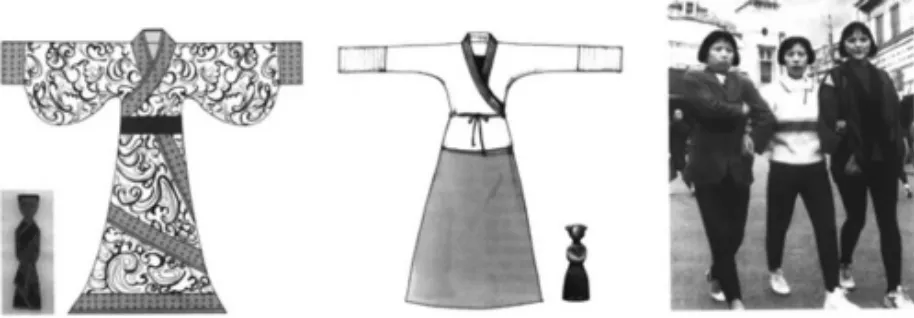

社會環境對服裝產生著極其重要的影響,戰爭極大地推動了服裝的中性化歷程。世界大戰期間,男人大多數參與戰爭,經濟無法增長。戰爭結束后,人們需要恢復國民經濟,保證自身生存,男人在戰爭中損傷過重,女人被迫開始參與生產勞動(如圖1),裙裝的繁瑣和寬大的袖子不利于勞動,女人改穿褲裝、窄袖等便捷、耐穿、更具有功能性的服裝,女權也隨之發展起來。

圖1 女裝變化圖

男性的社會主導地位逐漸弱化,男性服裝的風格不再以陽剛、力量為主,受到部分明星效應的影響,屬于男性的“中性風”開始逐步被人們接受。“奶油小生”、“美少年”、“小鮮肉”的男性形象逐漸開始受到大眾的青睞,“硬漢”不再是雄性荷爾蒙唯一的代名詞。

女性在社會生活中的地位得到了很大的提升,無論是在工作中還是在社交場合中,男性與女性擁有同等的社會地位,女性選擇服裝更加自由、隨性、不受約束。生理因素也是影響服裝中性化的重要原因。現如今女生身高普遍增長,部分女生擁有高于男生的身高,而女裝的尺碼不足迫使女生選擇中性男裝,從而使許多生產商根據消費者需求將服裝設定成為男女皆宜、只有尺碼之分的中性服裝。

2 中性服裝特點

中性服裝即獨立于傳統男裝女裝,又是傳統男裝與女裝的結合與發展,是創新也是繼承。中性服裝的特征主要體現于它的色彩、款式、廓形、設計手法等。下面就色彩和款式兩個方面進行討論。

2.1 中性服裝的色彩特征

色彩是服裝的顯著特征之一,傳統男裝多采用黑色、白色、灰色、深藍色、墨綠色等較為深沉、穩重的顏色,而女裝則多選用紅色、粉色、黃色、淺藍色、淺綠色等明亮、鮮艷的色彩。中性服裝打破了這種固有的色彩模式,將男裝中的常用顏色與女裝中的常用顏色融合在一起并交叉使用,推翻了傳統觀念對服裝色彩的定義。

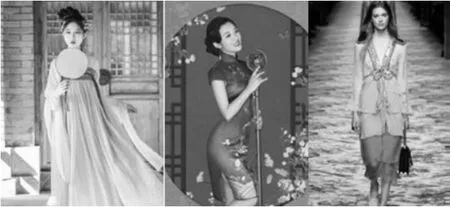

圖2 中性化后的女裝和男裝

中性服裝有自己獨特的使用顏色的方法,通常以低飽和度甚至是非彩色的顏色為主色調,呈現出優雅的、自然的、溫柔的、低調的和中性的感覺,這類低飽和度的色彩能讓人感受到平靜、專注、寬容和優雅[4]。如圖2 中男裝與女裝在色彩上的交叉使用讓中性服裝在運動中或者是工作中,都能營造良好的氛圍。在中性服裝的色彩方面,女裝不再只是色彩斑斕的絲綢,而是低調素色有廓形的西裝和硬朗的馬甲;男裝的顏色逐漸走出了以往單調的黑灰藍白,轉而投向色彩斑斕的懷抱[2]。

2.2 中性服裝的款式特征

中性化服裝是指無顯著性別特征的、男女皆適用的服裝款式造型及風格[5]。男性與女性對服裝的款式要求不同,這使男裝與女裝具有了明顯的款式區別,男裝更加注重簡潔、大方、舒適,款式變化較少。女裝與之相反,女裝更加注重廓形的美觀,女性在追求美的同時往往會忽略服裝的舒適程度,女裝相對會有更加豐富的款式變化。

中性服裝的款式是由男裝與女裝相互借鑒其主要元素并融合而成的,中性服裝使男裝豐富了款式變化,增加了女裝所特有的元素和細節并展現了男裝的溫和、隨性;同時使女裝減少了過于復雜的變化,增加了男裝中干練、智慧的形象特征卻又不失精致優雅。

圖3 和圖4 是一組不同時期男女裝的對比圖,我們可以看出,在漢代,男裝款式更為寬大、單調,服裝面料也較為單一,而女裝多層次的設計和薄透的絲綢面料更為復雜;民國時期的中山裝顏色單一、廓形不變甚至沒有任何紋樣,而旗袍的剪裁、盤扣、紋樣、刺繡等都大有講究;近代男裝款式逐漸復雜,但始終無法超越女裝的款式變化。

圖3 傳統男裝

圖4 傳統女裝

中性服裝的款式特征主要體現在圖5,在圖5 中1970年代服裝雜志中男性穿著的服裝在現在看來穿在女性身上也毫無違和感,甚至是更適合女性,這就是男女裝相互借鑒的成果。

3 小結

中性服裝在現代生活中是必不可少的存在,中性服裝作為一種新型服裝風格已經在服裝領域占有一席之地,本文基于對中性服裝的討論,研究中性服裝的特征,為服裝企業提供了中性服裝的研發方向。