來自月球的“快遞”請查收

鄭永春

1克月壤,大有文章

20世紀六七十年代, 美國通過阿波羅計劃實施了6次載人登月活動,帶回381.7千克月球樣品。半個多世紀以來,中國科學家長期跟蹤月球樣品的研究進展。70年代初,中國科學家利用美國贈送給中國的1克月巖中的0.5克進行全面研究,形成對月球的初步認識和理解。嫦娥五號采集的月壤樣品雖然是中國人第一次自主獲得月球樣品,但對月球的研究早已為其奠定了堅實的基礎。中國科學家隨后將對樣品進行微區、微束、微量分析,分析成果既能與其他地區采集的月球樣品和月球隕石進行對比,還能驗證遙感探測的結果。

繞、落、回完美收官探、登、駐靜候佳音

2004年啟動實施的探月工程經過17年的持續努力,圓滿完成了繞、落、回三步走的任務。嫦娥一號、二號任務,完成了對全月球的遙感探測; 嫦娥三號、四號任務,實現了對重點地區的著陸探測和月球車的巡視勘察,特別是嫦娥四號實現了人類歷史上航天器首次登陸月球背面。嫦娥五號采回的月球樣品,標志著探月工程圓滿收官。同時,開啟了探、登、駐第二階段的任務——為建設月球科研站和為載人登月做準備。

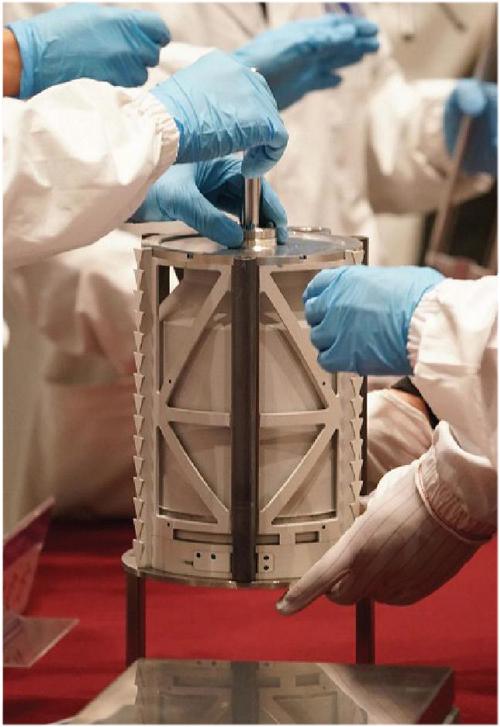

相比地球土壤而言,月壤是月球表面的巖石、經過千萬年到數億年太空風化作用形成的。由于月球質量較小,無法把空氣“抓住”,因此月球表面是超高真空環境。由于小天體和微隕石頻繁撞擊、劇烈的晝夜溫差、太陽風和宇宙射線的長期轟擊而造就的月壤, 沒有經歷地球上常見的水的溶解作用、氧氣的氧化作用, 以及生物的作用, 非常不同于地球土壤。月壤中沒有粘土礦物、沒有有機質、礦物和元素大多處于還原狀態。因此,要發揮月球樣品的科學價值, 首先要避免月壤接觸到含氧的空氣、微生物和水蒸氣。要在密閉環境中, 用高純氮氣妥善保管月球樣品, 避免地球環境對它的污染。

1731克月壤夠用嗎?

大家可能會問,嫦娥五號帶回的1731克月壤和巖石樣品是不是少了一點?其實,對于月球樣品來講,多少不是問題,從月球上的不同地區采取多樣化的土壤才是更重要的,因為不同地區的月壤含有不同的信息。

美國阿波羅計劃采集的月球樣品,來自6個登月點,前蘇聯采集的月球樣品來自3 個登月點,但月球的表面積約3800平方千米,僅這幾個地點的樣品是無法代表月球全貌的。美國阿波羅計劃登月點位于月球赤道兩側的中低緯度地區,被稱為阿波羅帶。前蘇聯的采樣點在月球正面的東側。

此次,嫦娥五號的采樣點在月球正面的西北部。這里是月球上最大的月海——風暴洋,此前人類的探測器從未著陸過,距離阿波羅登月點和前蘇聯的采樣點都非常遠,地質背景明顯不同。而且,遙感研究結果表明,嫦娥五號采樣點的火山活動很晚才停止,有可能發現年輕的巖漿巖,有助于了解月球內部能量是何時衰竭的。

通過對月球樣品的研究,可以認識月球目前的狀態,了解月球演化歷史,揭開月球的起源之謎。同時,也將修正我們對太陽系和地月系的相關知識。

1731克月壤不僅是科學研究的重要對象,還是進行公眾科普和青少年科學教育的重要載體。作為世界上第三個采回月球樣品的國家,嫦娥五號取回月壤這件事,本身就是一個國家綜合能力的最好體現。希望廣大公眾特別是青少年學生通過接觸月球樣品,了解樣品背后的地球與行星科學、天文天文學和航天技術的進步,進而關注科技,支持和參與國家科技創新事業。