農村民辦幼兒園教師心理契約現狀及改進對策

張 瑩

(渤海大學 教育與體育學院,遼寧 錦州 121000)

一、問題提出

《2017中國基礎教育年度報告》中明確提出:學前教育面臨快速發展與質量保障的難題。民辦教育改革需要增強改革的系統性、整體性、協同性,支持與規范并舉。黨的十九大報告也對基礎教育提出具體要求:推動城鄉義務教育一體化發展,高度重視農村義務教育,辦好學前教育,努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育。長期以來,民辦幼兒園的蓬勃發展在一定程度上解決了“幼兒入園難、入園貴”等問題,為我國學前教育發展注入了新鮮血液。但是民辦園由于其辦園主體的私立性與提供服務的競爭性等有別于公立園、集體園,因此其管理與監督應該具有獨特性。作為學前教育發展鏈的末端,農村民辦幼兒園教師的發展長期以來處于研究的“盲區”。筆者通過前期調查發現,民辦幼兒園已成為我省農村學前教育的主力軍,但農村民辦園和城市以及發達地區的民辦園在服務質量等方面卻存在較大差距。硬件設施能夠看得見摸得著,是便于測量與評價的表象條件,因此易于提高,但影響農村民辦園教育質量的關鍵因素是教師,農村民辦幼兒園教師的專業素養、穩定性等因素都直接影響辦園質量與水平,也嚴重影響每一個農村幼兒是否能夠公平享受到高質量的學前教育服務。農村民辦幼兒園教師流動性比較大,尤其是素質高、學歷高、具有教師資格證書的教師流動性更大。不合理的逆向流動限制了農村民辦幼兒園的長期穩定發展。研究發現,心理契約對教師的離職意向以及行為上的流動具有較強的影響力。教師心理契約是外在的物質影響與內在的發展動力耦合在個體心理層面的一種感應。本研究旨在探討農村民辦幼兒園教師心理契約的現狀以及影響因素等,進而提出平衡心理契約關系的有效策略,以提升農村民辦幼兒園教育質量。

二、幼兒教師心理契約的內涵與特性

(一)幼兒教師心理契約的內涵

Argyris(1960年)首次明確提出“心理契約”概念,他認為心理契約是雇主與員工之間的認同關系[1]。Denise Rousseau(1990年)認為“心理契約”與書面契約、合同等存在本質區別,主要用來表示“雇主與雇員兩者之間的心理層面的、非正式的義務,是一種動態關系”[2]。早期心理契約主要應用在管理類研究中,用來研究在一定的組織管理體系中雇主與雇員之間形成的一種非正式的義務與責任。隨著專家學者對于心理契約研究的不斷深入,近五年來,心理契約也被應用到教師專業培養中來。心理契約的概念表述可謂百家爭鳴,主要有兩種觀點:一種觀點認為,心理契約是雇主與雇員雙方都具備的一種心理情緒、一種感知,是雙邊關系;另一種觀點則認為,心理契約主要是從雇員這個被動角色來研究其對雇主的期望,即期望的履行與違背程度的單邊關系。本研究中的契約關系主要是從幼兒教師角度考慮的單邊感知關系[3]。民辦幼兒園具有民辦企業性質,其發展依靠市場經濟調解,同時又肩負著培養兒童健康發展的崇高責任。民辦幼兒園教師與一般企業員工的心理契約從其內涵、影響因素與應用范圍等方面既有聯系又有區別。綜上所述,幼兒教師的心理契約主要是指幼兒教師與幼兒園責任人之間存在的內隱的、非公開的期望[4],主要是指幼兒教師對在工作中獲得的權利與應盡義務的主觀理解。

(二)幼兒教師心理契約的特性

幼兒教師心理契約除了具有一般教師心理契約的普遍特點外,還因為教學對象的特殊性而呈現異質。幼兒教師心理契約具有三個主要特性:其一,具有內隱性。幼兒教師心理契約更加強調合同中規定的外在行為表象下隱藏的幼兒教師所感知到的責任與義務[5]。其二,具有調節功能。幼兒教師自我感知付出與回報對等時就會產生積極的心理契約,積極的心理契約能夠促進教師更好地發揮主觀能動性,增強組織認同感;相反,當教師的心理期望高于責任人提供的保障,或者幼兒教育工作的紛繁復雜超出教師的預期時,教師就會產生消極怠工情緒,如果郁悶情緒不能被消除,期望心理得不到滿足,長此以往心理契約失衡,就會產生離職意向。其三,具有主觀性。幼兒教師感知到的幼兒園責任人應承擔的責任與自身應該享有的權利具有主觀性,會受到外在環境、心理等多種因素的影響,有時會和客觀事實差距較大[6]。

三、研究方法

通過問卷調查了解農村民辦幼兒園教師心理契約現狀,對獲得的數據用SPSS17.0進行統計分析。通過訪談法從“質”的層面了解民辦幼兒園教師心理契約的特性,為提出促進農村民辦幼兒園教師專業成長的有效路徑提供實證基礎。

(一)問卷調查法

綜合分析國內外關于心理契約結構的相關研究,主要有二維結構和三維結構兩種類型。二維結構主要是指“交易型契約”和“關系型契約”;三維結構在二維結構基礎上增加“發展契約”維度[7],更加突出體現員工在工作中獲得物質報酬、精神滿足的同時,也要獲得更好的發展。心理契約的三維結構模型更加突出體現民辦幼兒園教師與幼兒園承辦者之間的心理期待、滿足或者落差。因此,本研究參考了心理契約三維模型,從經濟契約、情感契約與發展契約三個維度來考查農村民辦幼兒園教師心理契約現狀。同時,參考李原、韓明、曾越、秦金亮、王昭、高建麗、孫明貴等人的研究成果編制農村民辦幼兒園教師心理契約問卷,試圖探究農村民辦幼兒園教師心理契約的實然狀態,了解農村民辦幼兒園教師的心理滿足感,以便更好地促進其專業成長[8][9]。

本研究以某市的農村幼兒園作為研究對象,抽樣選取16所農村民辦幼兒園教師展開調查研究,共發放問卷109份,回收109份,有效問卷87份,有效率為79.8%。

(二)訪談法

為了更好地了解農村民辦幼兒園教師心理契約感知以及影響因素等,本研究需要對幼兒教師進行深度訪談。訪談內容主要包括:幼兒園應該履行的職責及履行的情況;幼兒園責任人對待教師的態度及行為;幼兒教師的換崗頻次以及原因;幼兒教師的發展等。本研究隨機選擇了11名教師進行訪談。

四、統計與分析

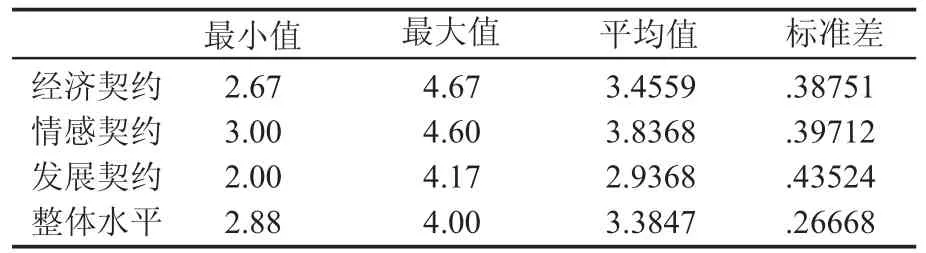

(一)農村民辦幼兒園教師心理契約感知現狀

從表1可以看出,農村民辦幼兒園教師心理契約整體感知趨于積極取向,平均值為3.3847,略高于評價維度的中間值3。可見,農村民辦幼兒園教師對于責任人的期盼與自身的實際感受落差不大,責任人能夠滿足其在工作、生活、發展等方面的需要,教師對于幼兒教育工作態度是積極的,但幼兒教師的心理契約感知還有較大的提升空間。其中,經濟契約的平均值為3.4559,略高于評價維度的中間值3,可見幼兒教師對于工作所帶來的經濟利益比較滿意,基本上達到了內心的期望值。訪談也發現,教師普遍認為幼兒園為教師提供了年薪獎、滿勤獎等,獎懲制度比較合理、明確,這些都給教師安心本職工作提供了經濟保障。但調查也發現,一些幼兒園并沒有為教師提供完整的“五險一金”,有的單位僅僅是工資加獎懲待遇。幼兒教師的情感契約維度平均值為3.8368,是三個維度中平均值最高的。可見,教師在工作中能夠享受到尊重、友愛等人文關懷,同事之間關系融洽,而且工作壓力適中。幼兒教師發展契約維度的平均值為2.9368,是子項目中平均值最低的,而且略低于評價維度的中間值3。可見,教師雖然在園工作期間受到了領導、同事們的認可,但是民辦幼兒園為教師提供進修、培訓的機會并不多。訪談發現,教師把自身的發展作為幼兒園應該承擔的主要責任之一,但是民辦幼兒園教師培訓比較隨意,除了比較正規的崗前培訓外,在職期間很難有機會參與更多水平更高的培訓;當地教育主管部門統一組織的各級各類幼兒園培訓,不是所有的教師都能有機會參加;一些民辦幼兒園自身體制不夠健全,教師的職業發展空間也有限。

表1 農村民辦幼兒園教師心理契約感知的現況分析

(二)不同背景下幼兒園教師心理契約的差異檢驗

本研究運用SPSS13.0對所收集的數據進行T、F檢驗,用來探查不同的教齡、收入、規模、學歷等因素背景下農村民辦幼兒園教師心理契約的差異,旨在探查影響農村民辦幼兒園教師心理契約的外在因素。

1.教齡對幼兒教師心理契約的影響

調查發現,不同教齡的教師心理契約并沒有顯著差異,這表明農村民辦幼兒園教師并沒有由于教齡的增加而對幼兒教育工作心生倦怠,沒有形成離職傾向,教師對幼兒園責任人期盼的理想狀態與實際的內心感受并不存在明顯的偏差。訪談中發現,教齡比較長的教師往往更加喜歡現有的工作崗位,認為現有工作氛圍比較好,雖然條件不如城市幼兒園,但自己喜歡現在的狀態。一些年輕的教師往往有比較強烈的離職意愿,他們渴望有更多的機會,想在條件更好的城市幼兒園尋求更廣闊的發展空間。農村民辦幼兒園教師的年齡往往呈現兩頭大、中間小的啞鈴型狀態。一些有經驗的30歲左右的骨干教師更容易流動到城市幼兒園,這也出現了民辦幼兒園總在招聘新教師,但教師從數量上卻不能滿足現有教學需要的局面。

2.薪資對幼兒教師心理契約的影響

農村幼兒教師的月薪資可以分為3個層次:1 500元以下,1 500到2 000元,2 000元以上。教師的薪資總體上和工齡成正比,但教師月薪會有差異,這主要是受到班里幼兒數目、教師出勤率等因素影響。通過F檢驗發現,不同薪資教師的心理契約感知并不存在顯著差異。和城市條件好的幼兒園相比,農村民辦幼兒園教師的薪資待遇不高,這也和當地的經濟發展水平、幼兒入托費等有一定關系。薪資待遇并沒有影響幼兒教師心理契約的平衡。

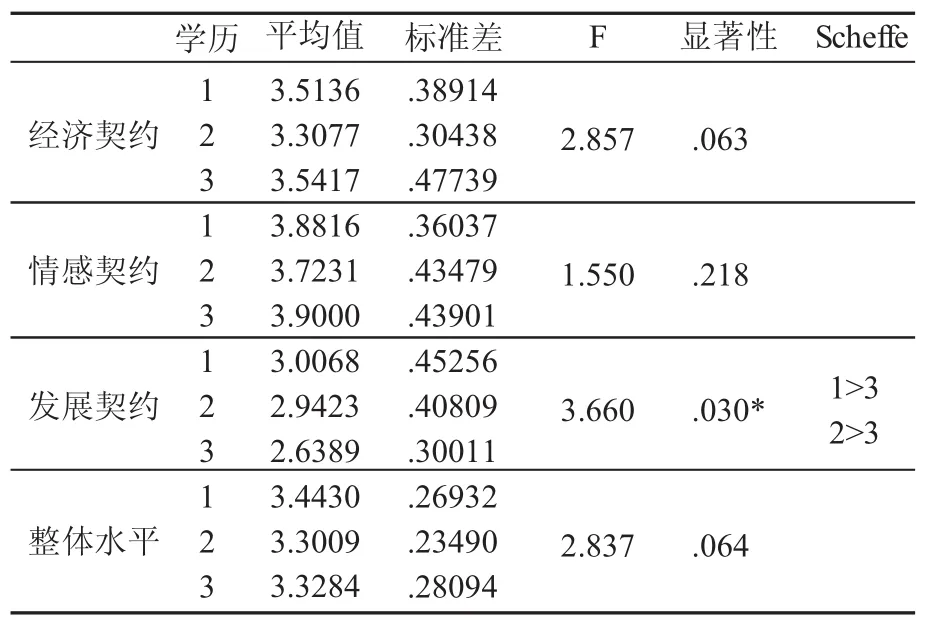

3.學歷對幼兒教師心理契約的影響

采用F檢驗分析學歷層次對幼兒教師心理契約的影響。調查發現,農村民辦幼兒園教師的第一學歷層次有了很大提升,但依舊不高,其中中專層次49人,大專層次26人,本科及以上學歷12人。從表2發現,不同學歷層次的教師在經濟契約維度、情感契約維度都不存在顯著性差異。訪談發現,不同學歷層次的教師對于現有的薪資待遇和工作強度比較滿意,與同事、領導的關系相處也比較融洽,有較好的組織認同感。但是,不同學歷的教師在發展契約層面有顯著性差異(P<0.05),具有本科及以上學歷的教師在發展契約層面得分最低。經過事后多重比較分析(Scheffe)可知,在發展契約層面,具有中專學歷的教師和具有大專學歷的教師之間并不存在顯著性差異,但他們都與具有本科及以上學歷的教師存在顯著性差異。學歷越高的教師越認同教師專業成長的重要性,對專業發展的要求越高,他們更渴望學習先進的教育教學理念,以及在名師的帶領下獲得更好的專業發展。總體看,學歷對教師心理契約整體水平的影響并不顯著。可見,民辦幼兒園在吸引高學歷教師任教的同時,還應該為教師提供更多更好的發展空間。

表2 不同學歷幼兒教師心理契約感知的差異檢驗

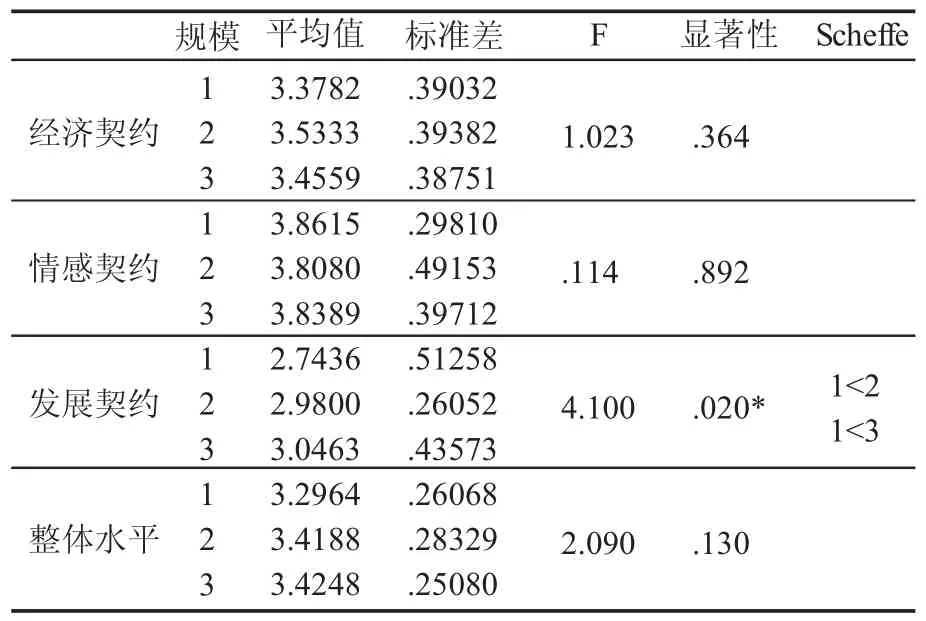

4.幼兒園規模對幼兒教師心理契約的影響

采用F檢驗分析幼兒園規模對教師心理契約的影響。幼兒園規模分為三個層次:入園人數小于50,入園人數50到100,入園人數大于100。從表3可以看出,不同規模幼兒園的教師發展契約存在顯著性差異(P<0.05),教師的經濟契約、情感契約并不存在顯著性差異。經過事后多重比較分析(Scheffe)發現,入園人數在50到100之間與入園人數在100以上的幼兒園教師的發展契約并不存在顯著性差異,但他們都與入園人數在50以內的幼兒園教師的發展契約存在顯著性差異。幼兒園規模較大,教師數量較多,教師可以形成穩定的合作學習共同體,有利于彼此專業素養的提升,其發展契約也趨于進步取向。調查發現,有的小規模民辦幼兒園只有一名專業教師和一名保育員,教師只能憑借經驗處理幼教中出現的問題,缺少同行之間的互助學習,幼教工作不能激發教師更多的工作熱情與潛能。總體看,服務于不同規模幼兒園的教師,其心理契約整體感知水平并不存在顯著性差異。

表3 不同規模幼兒園的教師心理契約感知的差異分析

五、結論

(一)農村民辦幼兒園教師心理契約整體感知趨于進步傾向

深入研究發現,農村民辦幼兒園教師心理契約感知趨于進步取向。民辦幼兒園責任人基本能夠滿足教師的物質需求,能創設溫馨的人文環境,同時教師工作強度適當,幼兒園領導與教師之間、教師與教師之間的關系融洽,能夠為教師提供一定的培訓、進修等發展與提升機會。但是,對于一些小規模的民辦幼兒園,還存在教師的福利待遇不能完全落實、教師的工資待遇與工作強度不符、缺少個人的發展空間等問題,這些都會成為教師產生消極怠工情緒甚至逆向流動的主要影響因素。

(二)農村民辦幼兒園教師心理契約失衡的影響因素

農村民辦幼兒園教師心理契約失衡的影響因素是多方面的、復雜的,有外在的物質因素、人文環境因素,也有教師內在的心理因素。首先,幼兒園所在的特殊地域環境限制了一部分優秀教師到此工作;其次,農村特有的經濟環境使教師的各種福利待遇不及城市同等規模的教師;最后,農村幼兒教師發展提升機會也不及城市幼兒教師。

(三)促進農村民辦幼兒園教師心理契約積極建構的策略

近年來,隨著國家對農村學前教育的高度重視,農村學前教育的軟、硬件設施都有了很大的提升,農村學前教育取得了喜人成果。民辦幼兒園教師心理契約的平衡是教師穩定發展的關鍵因素,也是提升農村學前教育質量的重要保障。

1.物質保障增強農村民辦幼兒園教師經濟契約的穩固

幼兒園責任人除了按照條例為教師發放薪酬、獎金等,還要積極完善“五險一金”待遇,使民辦幼兒園教師能夠安心本職工作,解決其離崗后的后顧之憂。教育相關部門應大力實施普惠性學前教育政策,促使農村民辦幼兒園辦園條件能得到極大的改善,教師各種福利待遇也能得到相應的提高。縣域教育主管部門還可以為農村幼兒教師提供專項的發展基金,促進其評職、選先制度的建立等。這些物質保障都為教師扎根農村學前教育奠定了堅實的基礎。

2.人文關懷促進農村民辦幼兒園教師情感契約的建立

一些初入職教師對煩瑣復雜的幼教工作并沒有做好心理準備,當心理產生不平衡感時,心理契約的天平就會傾斜,工作中也會產生與契約背離的行為。幼兒園相關領導應該及時關注教師心理變化,創設和諧、民主的管理文化,解決教師工作中遇到的困難。較好的人文環境會促進教師的專業成長,使其建立新的契約平衡。

3.專項培訓促進農村民辦幼兒園教師發展契約的搭建

農村幼兒園教師對于個體的發展也有較高的需求——尊重的需求和自我實現的需求。教育相關部門可以為農村民辦幼兒園教師提供專項培訓,針對農村、民辦幼兒園兩大突出特點采用頂崗式、情景式、影子式、參與式培訓方式等,提升農村民辦幼兒園教師的專業素養。幼兒園管理者也應從專業發展的角度給教師提供更多培訓與成長機會。

總體來說,雖然農村民辦幼兒園教師心理契約感知平衡,但其受工作環境、社會環境、教師發展等多種因素影響,易產生背離傾向。民辦幼兒園責任人、教育主管部門等對于教師的心理發展應高度重視。只有優秀的幼兒教師扎根農村從事民辦學前教育,學前教育質量才能得到大幅度提升。誠然,本人的研究由于樣本數量有限、個人能力有限等原因,個別觀點可能有些偏頗,誠與各位同仁商榷。