媽

馬德

一

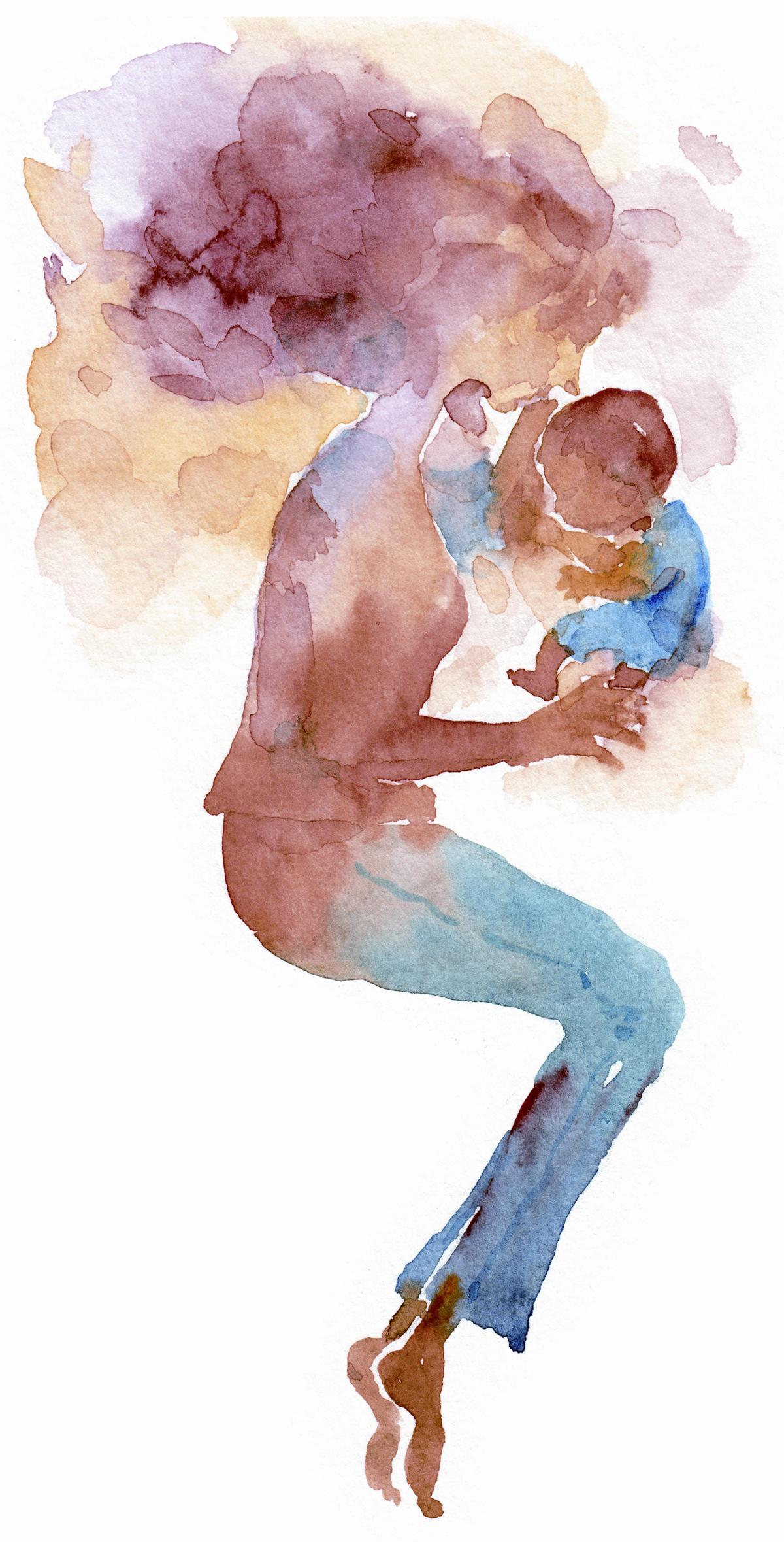

我知道,我的后半生會不斷重復(fù)這樣的時刻:突然想把某件事念叨給母親,然而,就像一根火柴劃燃,還未完全亮起來,便倏忽熄滅。心底,深深重重地“唉”一聲,木然停頓在那里,告訴自己—你,早已沒了媽媽。

像個孤兒。

不,是永遠的孤兒。

曾癡癡地以為,母親會是永遠等在故鄉(xiāng)的那個人。之所以迷戀這種“永遠”,是因為在自己看來,它沒有盡頭,也不該有盡頭。直到有一天,母親真的走了,從此再沒有在院門口滿眼滿心地翹盼著你,等你上了炕,把你愛吃的飯菜端上來,還要問你寒暖的人。

仿佛一下子,從腳心底抽走了全部溫暖。從此,人世一片寒涼。

庚子年臘月十四早上,我在冀中小城正給學(xué)生線上講課,遠在塞外的姐夫突然打來電話,一種不祥的預(yù)感襲入腦海,因為姐夫平素極少主動聯(lián)系我。緊接著,便聽到他在話筒里嗚咽著說:“你快回來吧,他姥姥不行了!”

頓時天旋地轉(zhuǎn)!極度的悲痛,極度的慌亂,極度的無措,卻又極度的冷靜……說不明白是一種怎樣的感受。想號啕大哭,喉嚨里卻發(fā)不出任何聲響。不敢相信它是事實,卻又確乎是事實。

母親走了,母親真的走了。

從此,天底下再沒有媽媽。從此,人生只剩下歸路。

小學(xué)的時候,我在油燈下寫作業(yè),母親一邊納鞋底,一邊陪著我。粗粗的麻繩穿過鞋底發(fā)出“刺啦刺啦”的聲音,于我,就是夜的天籟。我寫多久,這天籟就響多久。有一次,母親盯著我看了好一會兒,說:“媽媽也會寫字。”我好奇。母親便俯下身來,極別扭地攥緊短鉛筆,在紙上寫下她的名字。那三個字,盡管寫得大小不一、歪歪扭扭,卻是我認識的漢字中最美的三個。那三個字,穿過幾十年的歲月風(fēng)塵,依然在我的腦海里揮之不去。

我現(xiàn)在總是難以想起母親年老后的樣子,腦海里,全部是年輕時的母親:去河邊洗衣服的母親,大中午弓著腰在田里鋤地的母親,炕上哼著苦調(diào)調(diào)的母親,扛著镢頭去山上刨藥材的母親,年底下跟鄰居的女人們打撲克的母親,把父親掙的幾塊錢藏在米柜里的母親,做飯時從爐火里引火的母親,始終放心不下光棍兒二舅的母親,穿著一件洗得發(fā)白的藍花襯衫、梳著兩條麻花辮的天底下最美的母親。

二

上高二的那一年,聽說父親病重,我請假回到村莊。一進院門,看見炕上坐著的母親,正低頭縫補著什么。我聲音尖利地喊了一聲:“媽—”母親看見我,急忙跳下炕,趿拉著鞋沖出來。母親穿著我年前扔下的一身破舊衣服,褲子有些緊,而上衣又很寬松,顏色黯淡,總之,全然不像印象中母親的模樣。見我沒來由地回來,劈頭一句:“你咋回來了?”

“聽說我大大(父親)病了,我就回來了。”

“嗯,你大大是病了,你姐夫領(lǐng)著他到官廳醫(yī)院去看了。你好好上你的學(xué),回來干什么。”

母親這句,仿佛是埋怨,說完,眼淚一下子滾落下來。

她哭,我也哭。

那是人生第一次,我感覺我家的院子是那么大,幾間土坯房又是那么空曠。是的,整個院落當中,只有母親一個人,只有她一個人支撐著這個家。

母親生了姐姐和我。但姐姐從小就認為母親偏心。但凡姐弟倆鬧別扭,母親大抵要向著我。寵愛也會生出慣性,有一次大約是我做得有點兒過分,母親批評完姐姐之后,順嘴也說了我?guī)拙洹?jù)姐姐后來回憶說,我居然一氣之下,把花盆里的花都連根拔出,扔得地下、炕上到處都是。后來,母親便索性一句也不再說我了。那個貧苦的年代,一日三餐幾乎都是玉米面窩頭,但母親每每要在蒸窩頭的竹箅子上專為我搓下幾團莜面魚魚(于其時,已是珍饈美食)。上小學(xué)時,有一天我放學(xué)回家,大約那個中午十分餓,我哭哭啼啼地指責母親搓下的莜面魚魚太少了。母親說,你別眼大肚子小,你要是吃完了,媽再給你搓,再為你蒸。我一邊吃,一邊哭,最后實在吃不下了,箅子上還剩一大團,我才破涕為笑。

母親疼我如此。

我是村莊第一個考上縣里初中的學(xué)生。母親喜不自勝,逢人便夸自己的兒子,說我小時如何如何聰明。那些故事,單我聽過已不知多少遍,但每次她跟別人說起,總像第一次說一樣,驕傲、自豪,眉宇間跳躍著興奮和激動。那所初中路途較遠,在30多里外的地方,要走好久山路才能抵達。母親總是擔心我,怕我身子單薄,吃不了這苦。每到周六,她就坐在老家大門前的矮墻上,朝對面大山的一條小路眺望,看有沒有我的身影出現(xiàn),看看她的兒子能不能在這周回來。

鄰居的一個大奶奶經(jīng)常跟我說:“你媽每星期都要坐在小墻上瞭你,瞭不見你回來,她就哭,她想你想得厲害。你要是回來了,你媽高興得跟過節(jié)似的。”起初,我并不能理解一個母親期盼兒子回來“像過節(jié)”的心情,只是知道,母親能看到我,于她,真的很重要。

不怕大家笑話,我上初中時還和母親睡在一個被窩里。初二那一年,母親響應(yīng)計劃生育號召,在鄉(xiāng)里衛(wèi)生院做了絕育手術(shù)。晚上,在兩條長椅拼湊的病床上,母親還要摟著我。父親反對,怕礙及刀口,但是我堅持,母親也堅持,我就和母親在那窄窄的床上睡了一宿。同屋一起做手術(shù)的女人們都說母親太疼我,母親笑笑說:“他還小。”

那一年,我14歲,母親35歲。

三

母親一直覺得她的兒子可以考上大學(xué)。父親病重的那一年,村里好多人都勸,讓我不要再去讀書了,回來幫幫家里。父親也便有些猶豫。母親跟父親說:“沒事,讓小子去念書,有我呢!”春種夏耘秋收,母親就真的一個人操持了起來。秋天的時候,母親趕著騾車,拉著滿滿一車莜麥下大坡,坡邊就是深溝,如果剎不住,后果不堪設(shè)想。母親就央求騾子,說:“騾子啊,咱家沒別人,就是一個你、一個我,你要走不好,咱倆就一塊兒掉溝里了。”

- 讀者·原創(chuàng)版的其它文章

- 愛狗情緣

- 困在時間里的父親

- 讓珍珠在愛珍珠的人手里

- 牡丹

- 找一種方式解壓

- 小女孩不能只愛男作家