圖繪中國傳播學的知識框架

胡翼青 梁鵬

內容摘要:新媒介的發(fā)展使我們更為深入地反思既有傳播學的知識框架到底是什么,它的邊界何在。本文運用關鍵詞統(tǒng)計的方法,對國內13部經(jīng)典傳播學教材進行了分析,發(fā)現(xiàn)以大眾傳播學為核心的當下中國傳播學知識體系關鍵詞較少,屬于本學科獨有的核心概念較少,主要概念多出現(xiàn)于半個世紀前,且深受美國大眾傳播學主流范式的影響。今天,我們對媒介的理解已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化,與舊有大眾傳播知識體系的決裂已經(jīng)不可避免。

關鍵詞:中國傳播學;關鍵詞;知識框架

DOI:10.3969/j.issn.2095-0330.2021.02.006

新媒介的發(fā)展使我們有條件更為深入地反思“什么是傳播學”這個問題。在我國,至少在2018年以前的四十年,傳播學是與大眾傳媒聯(lián)系在一起的知識體系。然而今天許多學者都認為,大眾傳媒遠遠不能代表媒介,甚至一種更為極端的觀點認為,大眾傳播媒介在人類媒介的歷史長河中只代表著一種特殊的媒介形式:“在20世紀中的大部分時間里,媒介(媒體)如廣播、電視、報紙和雜志被認為為選民提供了投票參考信息、為消費者制造了購買欲望、為工人提供了娛樂內容、為傻瓜們提供了意識形態(tài)。換句話說,媒介一般都被視為信息和意義的發(fā)布者,其內容設計都是基于人類的尺度。它們雖然一般被認為是有影響力的,但極少被認為有基礎性作用,它們是前景而不是背景。但過去半個世紀以來,隨著主流傳播技術從廣播和電視發(fā)展到互聯(lián)網(wǎng),情況又回到了歷史上曾有過的更為常態(tài)的媒介秩序混亂的時代中。”① 在彼得斯看來:“任何復雜的社會,只要它需要憑借某種物質來管理時間、空間和權力,我們就可以說這個社會擁有了媒介。”② 因此,媒介是規(guī)制這個世界的基礎設施。這種物質性的媒介觀及建立在它之上的傳播思想,使人感受到了大眾傳播學的知識框架的邊界及其局限性。

自2000年以來,包括筆者在內的許多學者從各自角度對當代中國傳播學研究進行過諸多反思,多認為該學科的學術內涵有待豐富,理論缺乏深度,研究出現(xiàn)內卷化趨向,等等。這些多是直觀的判斷和感受,我們需要更為客觀的認知。在沒有使用一種“使之可視”的方法將傳播學的知識框架呈現(xiàn)出來之前,這種反思并不能為傳播學指明方向。所以,既有傳播學的知識框架到底是什么,它的邊界在哪里,成為一個特別值得研究的問題。

一、研究對象與研究方法

教材常常意味著知識共同體較為認可的確定性知識,而且它事關共同體成員的再生產(chǎn),因此最能體現(xiàn)出學科共識的知識框架。“教材最大程度地體現(xiàn)出學科主流學術意識形態(tài)的規(guī)訓,通常被看作不可反駁的常識(只有少數(shù)例外),對教材的引用常被用以證明自身的權威性。”③ 不過,問題也隨之而來。我國傳播學教材出版數(shù)量巨大,且僅入門性教材就有80多種,多數(shù)教材知識點雷同,結構大體相似,同質性明顯,沒有全樣本研究的必要。所以,本文的研究對象該如何抽樣是一個需要細致考量的問題。

一般認為,教材的再版次數(shù)和發(fā)行量是衡量一種教材重要與否的重要依據(jù)。另外,教材被引用的情況也是重要指標之一。據(jù)此,筆者決定選擇應用范圍較為廣泛的13種教材作為分析對象(見表1)。除了少數(shù)里程碑式的教材(比如第一部傳播學教材)外,主要考慮的是它們在中國傳播理論教育中扮演的重要角色。它們不僅在發(fā)行量上是各出版社的“鎮(zhèn)社之寶”,而且絕大多數(shù)都是學界的高被引教材。其中郭慶光的《傳播學教程》(第二版)、胡正榮的《傳播學總論》(第二版)、邵培仁的《傳播學》(增補版)、李彬的《傳播學引論》(增補版)、張國良的《傳播學原理》(第二版)還入選了對傳播學研究產(chǎn)生重要學術影響的國內學術著作榜單,其中《傳播學教程》(第二版)影響因子最高。④

就研究方法而言,對知識框架的描繪,以關鍵詞的統(tǒng)計和分析最為直觀,這種方法最容易呈現(xiàn)出知識的邊界與相關性。“一個學術研究領域較長時域內的大量學術研究成果的關鍵詞的集合,可以揭示研究成果的總體內容特征、研究內容之間的內在聯(lián)系、學術研究的發(fā)展脈絡與發(fā)展方向等。”⑤ 對關鍵詞的文獻統(tǒng)計,主要從兩個方向進行:一是從圖書館學、情報學、信息科學等領域對文獻檢索和使用的規(guī)范角度來研究關鍵詞的提取、分類和標引,在計算機和數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)之后又轉向數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分類;二是各學科專業(yè)對本學科內所屬專業(yè)概念的辨析和討論,此類論述不著眼于對關鍵詞進行屬性分析,而是基于學科特殊性進行專業(yè)詞匯的研究。根據(jù)研究目的,本文傾向于后者。

本文所研究的傳播學關鍵詞有三個方面的限定:其一,所選詞匯必須是專業(yè)性名詞和名詞性詞組,但人名、地名、研究機構等名詞和詞組排除在外,因為它們并不構成傳播學的核心知識;其二,這些名詞能體現(xiàn)與反映傳播學最主要、最核心的知識—傳播學專業(yè)術語,表征傳播學作為獨立學科的語詞;其三,所選詞匯能夠在文獻中被檢索和使用,既包括“傳播”“媒介”“信息”“傳播學”“大眾傳播學”等日常詞匯,也包括以“傳播”“符號”等為前綴和后綴構成的動賓詞匯。

一般而言,“關鍵詞的標引步驟應該包括文獻審讀與主題分析、抽詞、規(guī)范化處理、標引結果審校等”⑥。本文在對關鍵詞進行統(tǒng)計時,嚴格按照上述步驟進行。需要注意的是“規(guī)范化處理”的標準。傳播學專業(yè)術語的翻譯并非一開始就有共識,這給本文的統(tǒng)計工作帶來了困難,如魔彈論亦可被稱為槍彈論、皮下注射論等。為解決這一問題,本文以中國大百科全書出版社2014年出版的《新聞傳播學大詞典》為藍本,對相似概念進行合并同類項處理。當然,這么做也未必就準確地解決了所有問題,因此在具體關鍵詞的選擇上,主觀性的偏差還是存在的,這也是本文不可避免的缺憾。

二、關鍵詞數(shù)量及高頻關鍵詞分析

關鍵詞數(shù)量的多少體現(xiàn)了該學科知識的專業(yè)程度。一般來說,關鍵詞數(shù)量越多,該學科的成熟度越高,反之則說明該學科的成熟度與體系化程度較低。

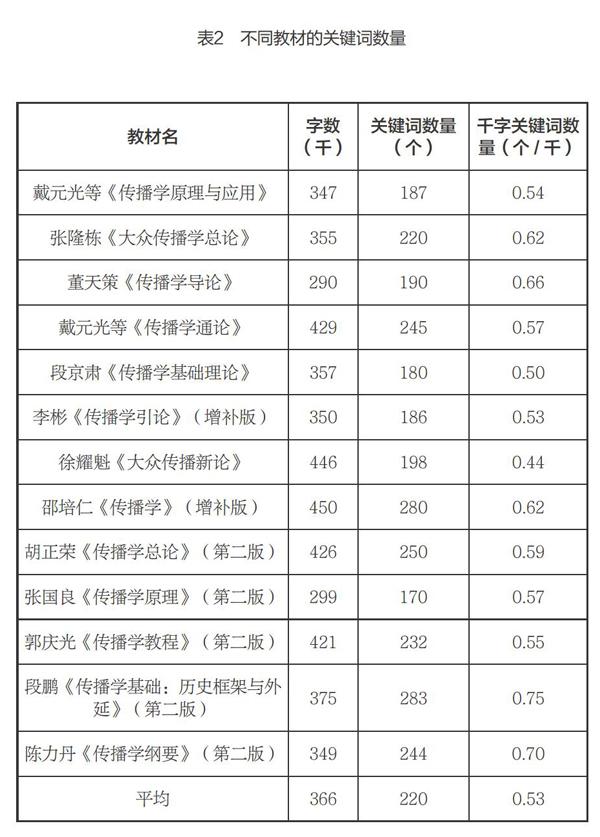

統(tǒng)計13本教材的關鍵詞數(shù)量可發(fā)現(xiàn),平均每本教材的關鍵詞數(shù)量為220個,其中邵培仁的《傳播學》(修訂版)、段鵬的《傳播學基礎:理論、框架與應用》(第二版)和胡正榮的《傳播學總論》(第二版)排名前三(見表2)。這個關鍵詞的數(shù)量在人文社會科學各學科中是比較低的,說明大眾傳播學的知識含量有限,學科內涵和知識的專業(yè)化程度在人文社會科學中是比較落后的。

在關鍵詞與教材字數(shù)的比例,即千字中的關鍵詞數(shù)量方面,統(tǒng)計對象中平均每千字中有0.57個關鍵詞出現(xiàn),最高的是段鵬的《傳播學基礎:理論、框架與應用》(第二版),每千字高達0.75個關鍵詞,徐耀魁的《大眾傳播新論》則以0.44個關鍵詞排在最后。比較最早的1988年教材和最近的2014年教材發(fā)現(xiàn),兩本書在字數(shù)上相差無幾,但在關鍵詞的數(shù)量上有明顯的提升,這或可說明中國傳播學在40年的發(fā)展過程中,成熟度在提升。但總體而言,傳播學關鍵詞數(shù)量變化不大,說明其在大眾傳播學階段的理論繁殖力是非常有限的。

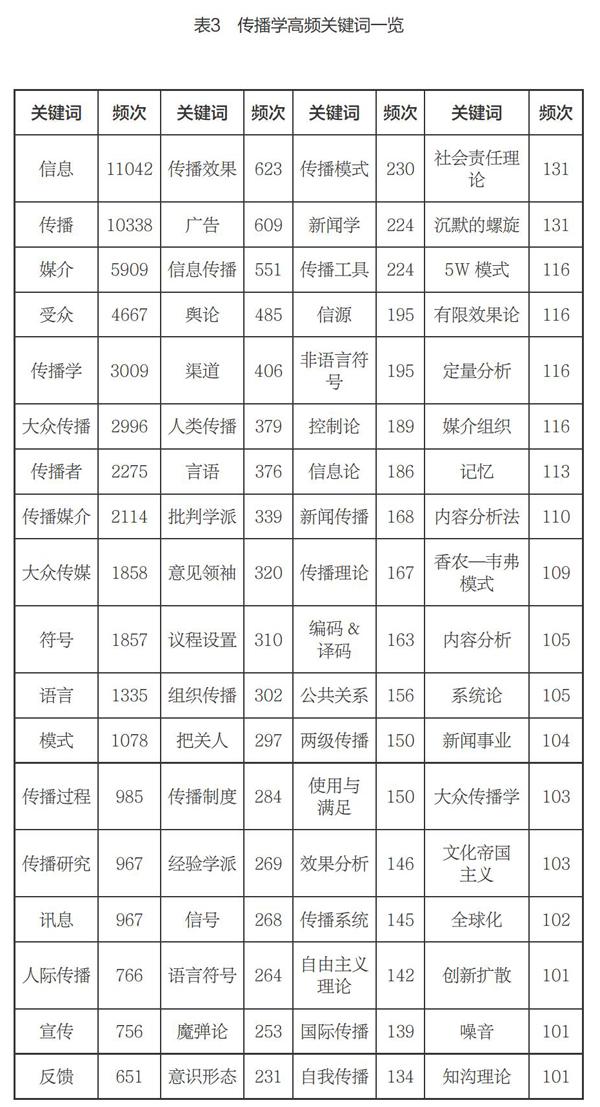

每本教材平均220個關鍵詞并不是完全重合的,只有48個詞是同時出現(xiàn)在所有教材中的。同時出現(xiàn)在7本以上教材中的關鍵詞只有142個,其中總出現(xiàn)頻率達到100次及以上的關鍵詞只有72個(見表3)。從學科角度而言,這些詞匯構成了中國傳播學的知識地圖。這說明,傳播學中達成共識的核心關鍵詞非常少,理論關鍵詞更少。這使得這個學科的研究者在描述各種傳播現(xiàn)象時會出現(xiàn)“概念荒”。

更進一步說,這些關鍵詞之間的關聯(lián)性不很明顯,沒有圍繞某個核心概念形成體系性概念群,這說明傳播學的知識體系是比較松散的。而且在這些關鍵詞中,有不少是日常生活中常用的名詞,如信息、傳播、媒介、受眾等,已經(jīng)談不上多么具有專業(yè)性了。不少詞匯都是以“傳播”為前綴或以“媒介”為后綴組成的復合詞,包括傳播制度、傳播模式、傳播功能、傳播環(huán)境、傳播過程、傳播系統(tǒng)、傳播工具、傳播類型、傳播媒介、大眾傳播媒介等,充分體現(xiàn)出這些概念缺乏學理性。除此以外,這些關鍵詞中還有一些不是傳播學獨有的概念,而是語言學、社會心理學、研究方法等非傳播學類詞匯,去掉這些詞,則僅剩下53個高頻關鍵詞。傳播學知識根基之弱可見一斑。

從研究范式的角度來看,上述72個關鍵詞中,基本以經(jīng)驗主義范式的詞匯為主,與批判主義范式相關的詞匯僅有意識形態(tài)、文化帝國主義與批判學派三個。大量的詞,如模式、功能、過程、系統(tǒng)、使用與滿足等,一看就是結構功能主義的概念。這說明,中國傳播學教材的知識體系就是經(jīng)驗主義和功能主義的。準確地說,是美國主流傳播學在中國的翻版。

為了進一步驗證這個觀點,筆者又選取了六本美國學者編撰的經(jīng)典傳播學教材,提取其關鍵詞加以比較。這六本教材分別是:W.施拉姆的《傳播學概論》(1984)、W.德弗勒等的《大眾傳播通論》(1989)、W.賽弗林等的《傳播理論:起源、方法與應用》(1985)、D.麥奎爾等的《大眾傳播理論》(1990)、S.巴蘭等的《大眾傳播理論:基礎、爭鳴與未來》和J.布萊克等的《大眾傳播通論》,它們均在中國大陸的傳播教育界被廣泛使用。當然,將中文教材與譯著作比,本身并不嚴謹,但這種比較還是能發(fā)現(xiàn)一些問題的。比較的結果顯示,中美教材中共有64個共同出現(xiàn)的高頻詞(見表4),這充分體現(xiàn)了中國傳播學教材的知識框架與美國傳播學的知識框架的緊密關聯(lián)。雖然可能在教材的書寫風格和側重點上有所差別,但兩者顯然具有共同的“詞語體系”。

三、重合關鍵詞分析

為進一步討論中國傳播學者建構傳播學知識大廈的圖景,本文進一步分析了13本教材中出現(xiàn)頻率最高的前142個關鍵詞(見表5),這142個關鍵詞都至少在七部以上的教材中出現(xiàn)過和論述過。如果說,詞匯高頻出現(xiàn)說明知識在傳播學中的重要性,那么關鍵詞在不同教材中重復出現(xiàn)的次數(shù)則體現(xiàn)了學術共同體的認可。因此,這142個關鍵詞都是得到多數(shù)傳播學者認可的傳播學關鍵詞。

如果按學科對上述關鍵詞進行分類,則傳播學關鍵詞有95個、含信息科學色彩的關鍵詞有14個、含語言學色彩的關鍵詞有11個、新聞學廣告學等相近學科常用詞有9個、含社會心理學色彩的關鍵詞有8個、研究方法常用詞有5個,傳播學詞匯占比為66.9%。

從跨學科的視角來看,教材中的中國傳播學知識受信息科學、語言學和社會心理學的影響較大,在一定程度上構成了傳播學的跨學科知識地圖。

包括“三論”在內的信息科學不僅為傳播學提供了信息、信源、信宿、信道、信號、噪音和反饋等概念,還提供了線性傳播模式等內容,尤其是系統(tǒng)、控制和信息的概念。“信息論對于傳播學這一新領域在大學的立足和擴散所產(chǎn)生的影響不容小覷。‘三論誕生于20世紀四五十年代,這也正是早期傳播研究者‘從中等職業(yè)學校的集散地中崛起,并竭力爭取高等院校的同事們的學科認同之時,信息論似乎是獲得這種認同感的一個途徑,似乎能夠提供某種普遍的觀念,后者可以超越不同類型的傳播之間的差異,達到將傳播的術語、概念和模式加以標準化的目的。特別是方興未艾的大眾傳播,它在相當時期內以絕對‘強勢壓倒了其他方向的傳播研究。”⑦ 當然,這也說明我國的傳播學知識體系仍保留著20世紀中葉社會科學知識的痕跡,因為今天除了傳播思想史的學者外,已經(jīng)很少有人仍然去關心“三論”和傳播學關系的議題了。

結構主義語言學也對傳播學做出了較大的貢獻,其中的符號、語言、言語、能指和所指等概念對于從個體角度理解傳播提供了視角和概念,這與信息科學正好形成互補,前者是從宏觀整體的角度為傳播學提供整體框架,后者從個體傳播層面呈現(xiàn)傳播的運轉邏輯。結構主義語言學對我國傳播學關鍵詞的影響,可能與它對美國傳播學的重要影響息息相關。

社會心理學與傳播學的密切關系是不言而喻的:“美國傳播學基本就是美國社會心理學的一個分支學科和子學科。”⑧ 芝加哥學派、耶魯學派、哥倫比亞學派這些經(jīng)驗主義傳播學派的重要理論來源,基本上都與社會心理學的視角有著千絲萬縷的聯(lián)系,甚至許多傳播學的關鍵詞也可以被看作社會心理學的關鍵詞。

至于新聞學、新聞自由、新聞事業(yè)等概念的高頻出現(xiàn),則說明中國學者在編寫教材時仍然把傳播學看成新聞學的新發(fā)展,這個觀念從1982年起施拉姆訪華開始就一直牢固植根于中國研究者的頭腦中。

不難發(fā)現(xiàn),傳播學的所謂跨學科基礎其實相當薄弱,許多與傳播學理論化關聯(lián)度極大的學科視角如時空哲學、技術哲學、西方馬克思主義哲學、社會學、人類學、考古學、地理學、生態(tài)學等學科,其實對我國傳播學教材的編寫沒有產(chǎn)生什么深遠的影響。在這些教材的指引下,許多新聞傳播學的學生在這方面的知識可能是空白的。

這95個傳播學關鍵詞的分布比較散,但“頭部領域”現(xiàn)象非常明顯。排在第一的是效果研究的概念,共有25個,占比26.3%;第二是受眾研究的概念,共有14個,占比14.7%;第三是控制分析的概念,有12個,占比12.6%。這三者之和占比超過50%。這不僅說明這個學科的媒介基礎是大眾傳媒,而且說明這個學科的意識形態(tài)是基于效果測量的權力精英的社會控制。

與傳播效果相關的關鍵詞超過1/4,不僅說明效果研究在大眾傳播知識體系中獨占鰲頭,更說明效果研究的內在邏輯對傳播學發(fā)展具有深層影響。“傳播學者們醉心于在各種場景、人群、媒介環(huán)境中找到媒介效果,并去發(fā)現(xiàn)一個個‘顯著的相關關系、回歸模型,然后對發(fā)現(xiàn)的效果一一命名,傳播學主體即是這種學術生產(chǎn)模式。”⑨ 然而,效果研究的重要性在歷史上被嚴重地高估了。卡茨曾經(jīng)在《拉扎斯菲爾德之后的傳播研究》一文中提到三種類型的媒介研究,其一是關于信息提供者的研究,其二是關于意識形態(tài)提供者的研究,其三是關于社會秩序提供者的研究。⑩ 我國傳播學教材體系所涉及的傳播學研究只是第一種類型中的分支研究,視角比較狹隘。

出現(xiàn)在13本教材中的48個關鍵詞,都出現(xiàn)于20世紀40年代傳播學初創(chuàng)之時。如果按照“5W”的框架將其歸類,有11個詞屬于控制研究、6個詞屬于內容研究、6個詞屬于媒介研究、2個詞屬于受眾分析、8個詞屬于效果分析。除去15個屬于基本概念的關鍵詞,竟然有接近七成的詞與“5W”有關(見表5),因此可以說中國的大眾傳播學實際上就是“5W”傳播學。這再次無可辯駁地證明中國學者對美國傳播學的接受,并且也受到美國傳播學中那種單向社會控制思維的影響。這在無形之中把傳播定義為具有單向控制內涵的“傳遞觀”,認為傳播的主要任務就是通過信息的控制來實現(xiàn)社會治理。

另外,這些詞匯基本上都是大眾傳播的詞匯,而基本沒有人際傳播、群體傳播的詞匯,更沒有今天新媒體傳播語境下的問題和概念。這說明,這一知識體系并沒有成功地將人際傳播、群體傳播等傳播方式納入大眾傳播的框架。或者說,這一知識體系是用大眾傳播的視角來看待和包裝一切與傳播有關的事物。正因為如此,就像文章開篇時彼得斯說的那樣,大眾傳播是人類媒介史上一個特殊的時期,不具有代表性,而大眾傳播理論也是傳播研究歷史上一個特殊的時期,不具有代表性。這些理論與今天媒介的物質性實踐格格不入,已經(jīng)失去了為當下創(chuàng)造傳播關鍵詞的能力。

四、結語

寫到這里,似乎可以根據(jù)上述的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為當下中國的傳播學知識體系(當然,這里的傳播學知識體系講的是一般高校新聞傳播學專業(yè)講授的傳播理論體系)描繪一幅畫像了。總的來說,中國傳播學的理論關鍵詞較少,屬于本學科獨有的核心概念較少,主要概念多出現(xiàn)于半個世紀甚至更早以前,多以拉斯韋爾20世紀40年代劃定的傳播研究框架為基礎,而且關鍵詞之間沒有體系化的內在邏輯關聯(lián)。這說明學科的體系性和成熟度都十分有限,在知識形態(tài)上既屬于學科發(fā)展的初級階段,又已經(jīng)讓人感覺知識體系已經(jīng)十分陳舊。

從傳播學的知識基礎來講,信息科學、結構主義語言學、社會心理學等學科和來自傳播業(yè)界的知識為該學科提供了主要的知識支撐,但這些學科本身的立場、先天不足、理論深度和廣度決定了其無法為傳播學提供真正有力的知識支撐,必然導致傳播學缺乏思想深度和理論張力。與此同時,大量有深度的傳播哲學和傳播生態(tài)學的思想并沒有被納入傳播學的知識版圖,導致傳播學的邊界和視野都非常局限。在這個關鍵詞所構成的知識基礎上,任何深入的理論研究都會受到限制,其中就包括傳播學的本土化研究。

傳播學的主要關鍵詞相當多地來自于20世紀中葉美國傳播學的“施拉姆范式”—一個在美國都已經(jīng)被摒棄和遺忘的“冷戰(zhàn)范式”,從1982年施拉姆訪華并提出“傳播學是新聞學的新發(fā)展”的論斷以來,施拉姆傳播學的核心概念和深層邏輯在這個學科的主要教材上就始終沒有什么變化,導致中國傳播學教育在知識框架和理論邏輯上一直處于美國傳播學“冷戰(zhàn)范式”的殖民中。這種知識體系顯然已經(jīng)跟不上歷史的發(fā)展了。

當然,本文無意指責任何一本傳播學教材和任何一位傳播學教材的書寫者,相反,應當向他們致敬,在那個一切都需要啟蒙的時代,沒有他們的拓荒就不會有我們對于傳播學的認知與認知升級。但是,充分理解他們的知識局限性,充分理解他們的知識框架,有助于后學繼續(xù)前進。今天,我們對媒介的理解已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化,媒介正在成為我們這個社會的基礎設施而不僅僅是信息傳播的渠道,傳播學的知識斷裂已經(jīng)不可避免,舊有的大眾傳播學知識體系已經(jīng)不值得留戀,“與往事干杯”的態(tài)度則是傳播學的希望所在。

(作者胡翼青系南京大學新聞傳播學院教授、博士生導師;梁鵬系南京大學新聞傳播學院2016屆碩士研究生)

注釋

①② 彼得斯.奇云:媒介即存有[M].鄧建國,譯.上海:復旦大學出版社,2020:6,23.

③ 胡翼青.中國新聞傳播研究主體知識地圖—基于CSSCI圖書引文的分析[J].中國出版,2013(19):46-51.

④ 錢玲飛,孫輝.對我國新聞傳播學研究最有影響的國內學術著作—基于CSSCI(2000—2007年)的分析[J].西南民族大學學報(人文社科版),2010,31(7):270-278.

⑤ 李文蘭,楊祖國.中國情報學期刊論文關鍵詞詞頻分析[J].情報科學,2005(1):68-70+143.

⑥ 吳立志.學術論文關鍵詞的概念及標引方法辨析[J].現(xiàn)代情報,2009,29(6):7-9.

⑦ 殷曉蓉.傳播學何去何從?—基于時代變革的追問與思考[J].新聞記者,2015(2):78-87.

⑧ 胡翼青.傳播學學科化的困境:基于社會心理學的視角[G].北大新聞與傳播評論,2014: 40-52.

⑨ 杜駿飛,周玉黍.傳播學的解放[J].新聞記者,2014(9):33-39.

⑩ ELIHU K.Communications research since Lazarsfeld[J].Public Opinion Quarterly,1987,51(4):25-45.