淺談當代古箏表演藝術對戲曲元素的借鑒

翁夢南

摘 要: 在當代多元文化并行發展的時代下,器樂作品也逐漸從單一傳統獨奏形式演變為多元化融合創作。當代古箏從創作思維、演奏方法、表現形式等諸多方面,吸納了不同的文化元素,其中戲曲元素的兼容并蓄尤為突出、顯著,最具代表性的是借鑒了戲曲唱腔、手法、技巧等元素的藝術表現。當代古箏藝術深深植根于傳統文化的體系之中,吸納百家之長,多方位思考當代古箏作品與戲曲元素的融合,并由此擁有了獨特的音樂品質和強大的生命力。

關鍵詞:戲曲元素;當代古箏;藝術表現

中圖分類號:J63 文獻標識碼:A

基金項目:本文為福建師范大學2020年優秀研究生學位論文培育項目(項目編號:LWPYS202027)。

在當代多元文化并行發展的時代下,器樂作品也逐漸從單一傳統獨奏形式演變為多元化融合創作。作為中國民族器樂的瑰寶,古箏將民族文化傳承了一代又一代,以它獨特的藝術魅力在中華民族的歷史長河中綻放奪目的光彩。當代古箏藝術家在秉持傳承的基礎理念下,也逐漸開始研究和創新更多樣化的藝術表現方式。古箏是一個兼容性極強的樂器,多樣化的技巧與豐富多變的音色使它擁有自己獨特的藝術品格。中國戲曲是一種綜合舞臺藝術樣式,它具有將多種個性融合為一種共同特性的特點,戲曲表現形式包含了詩、樂、舞,即文學、音樂及舞蹈,它遵循“美”的原則、融合多種藝術元素訴說著各種美麗的故事。近年來,許多古箏藝術家結合古箏這一樂器的特性,多方位思考將其與戲曲元素的融合,并由此使其擁有了更獨特的音樂品質和強大的生命力。

一、對戲曲唱腔元素的借鑒

在戲曲音樂結構中,唱腔主要是指戲曲中的曲調、唱段及演唱形式,它是戲曲有聲的“靈魂”。唱腔的表現有時優于樂器,通過聲樂不但能傳情,還能達意,更能喚起觀眾的理解和引起他們的共鳴。戲曲唱腔豐富多彩的表現形式也給當代古箏藝術提供了寶貴的借鑒元素。

中國豐富的地域方言造就了戲曲中多樣化的唱腔,這些各具特色的唱腔為當代古箏作品的創作提供了豐富的音樂素材。古箏作曲家根據不同的創作需要,通過改編或在古箏曲中或多或少地加入了一些戲曲特色的元素。如古箏作品《打虎上山》《文姬歸漢》分別是由京劇的過場音樂和京劇唱段唱腔演變而成的[1]74;王建民的《戲韻》、王中山的《曉霧》和改編的《夜深沉》等作品都運用了京劇板式的特點,再結合現代古箏演奏技法,淋漓盡致地表現了傳統京腔京味。如豫劇,流行于河南、河北等省份,音樂風格鮮明,唱腔鏗鏘有力、大氣淋漓,文場柔和流暢,武場鋼筋強烈,因為以棗木梆子為打擊樂器,所以又叫“梆子腔”。有些藝術家在進行箏曲音樂創作時直接借用了戲曲曲牌和唱段的表現技法,如《河南曲牌聯奏》《抬花轎》《花燭夜》等,就是根據河南戲曲的曲牌以及戲曲唱段加工而成的;《漢江韻》則是根據河南曲劇《小漢江》和《書韻》改編而成的,箏曲充滿了河南風味。唱腔的曲調有“歡音”“苦音”之分,“歡音”表達的是歡樂、開心的情緒,“苦音”表達的是哀傷、悲痛的情緒。秦腔音樂風格多樣,是其它種類音樂借鑒得較多的戲曲曲調,如古箏作品《云裳訴》,就是運用了秦腔中“苦音”的風格特色,利用右手長搖指和左手重顫的古箏演奏技巧,將苦音的悲痛情緒如歌如泣地表達出來。源于江蘇昆山的昆曲,唱腔風格清新婉轉、抒情綿延細膩,也多為古箏作曲家所借鑒。如王丹紅創作的現代派作品《如是》,就是將昆曲南曲唱腔旋律作為音高素材,從而進行創作的主題音樂。此外,還有如周延甲的《新翻羅江怨》則使用的是陜西迷胡調音樂素材。

二、對戲曲表現手法的借鑒

(一)對戲曲板式的借鑒

板式是戲曲中的節拍和節奏形式,在古代音樂及民間音樂術語中把強拍稱為板,而把弱拍或次強拍統稱為眼,合稱板眼。所謂的“一板一眼”指的是2/4拍;“一板三眼”指的是4/4拍,而在民樂作品中經常出現的就是“無板無眼”——散板,以及“慢板”“快板”。這些“板”除了可以表明速度、表情,還可以表示這一整首樂曲的結構、變化特點以及這一段落在整首樂曲中的表達方式。所以在演奏樂曲的過程中,充分理解了各個板眼的意義,才能將樂曲剖析得更精準、更深刻。

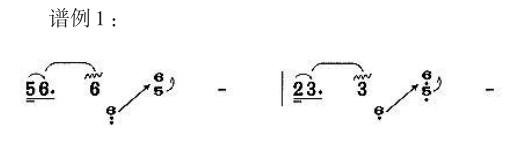

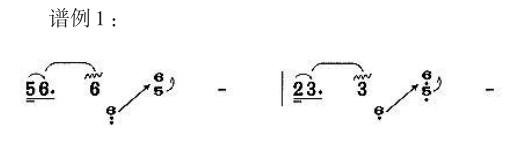

散板是指一種速度緩慢節奏不規則的自由節拍,它的特征是將原有的旋律變化為自由節奏,但卻保留著原來的樂句之分。它的應用范圍較為廣泛,用于樂曲開頭時,散板的旋律情緒大多是慷慨、奮起、激昂的,如《長相思》開頭的散板部分(譜例1),這一段散板奠定了整首樂曲的風格基調。樂曲《長相思》是根據李白的詩《長相思》創作而成的,表達了詩人具有遠大抱負卻又無處施展的復雜心情,整曲真情實感描寫了一個行旅者對故鄉、故友的離愁別緒。散板也用于樂曲中間,間隔開慢板與快板,起到了承上啟下的作用,節奏自由松散,根據前后樂段情緒速度可快可慢,如《井岡山上太陽紅》中的散板就在樂曲中間,銜接著樂曲的慢板與快板,前半部分由右手的長搖與左手的琶音相結合,銜接著上文中小快板的歡快情緒,后半部分由從高音到低音的刮奏慢慢推出了下文一整段柔美的長搖,把前后兩個樂段的情緒完美地銜接在一起,抒發出嘆息、委婉之情。

快板屬于傳統說唱藝術之一,為中國曲藝中韻誦類曲種。快板在樂曲中的節奏較為歡快、緊湊,“有板無眼”常常能把激奮、熱烈的情緒推到至高點,是曲調中表現高潮的最佳手法,如《豐收鑼鼓》樂曲中開頭的片段,以快板開始,表現出一派欣欣向榮的豐收之景。

慢板的節奏是一般為四拍子,一到四拍的強弱拍式分別作強拍、弱拍、次強拍及弱拍,依次稱為“板”“頭眼”“中眼”及“三眼”。所以慢板也有“一板三眼”的傳統叫法。慢板既可以表達大段的敘事,又可作簡短的表述;既可以表達哀傷婉轉的情緒,又可表達歡樂輕松的氛圍。如《曉霧》中有三段慢板,層層遞進,表達了京城的早晨濃霧逐漸散去的過程。

《幻想曲》由作曲家王建民創作于1991年,是一首以西南地區民歌和富有民族特色的節奏為素材的當代古箏作品,作品由散板、慢板、快板、急板和廣板五種表達方式組成,曲中各個部分呈遞升趨勢推進。由一段散板作為引子導入樂曲,前六個小節利用了古箏琶音和刮奏較朦朧感的音色,忽強忽弱,營造朦朧夢幻的氛圍感,旨在將聽眾引入西南云貴高原神秘莊嚴的崇山峻嶺中。曲中慢板部分的表達使人聽起來猶如三國時期魏國嵇康《琴賦》中所形容的:“竦肅肅以靜謐,密微微其清閑。”樂曲仿佛讓人看到了清晨云霧籠罩下連綿不斷的山巒。隨著慢板速度的提升,逐漸進入主旋律快板部分,音調頓時顯得活潑明快起來,表達方式也豐富起來,穿插了裝飾音、短搖、回滑音,慢板的獨特技法表達出鄉村自然的原生態音調,整體音效聽起來活潑、歡快,富有朝氣,讓人仿佛感受到太陽已冉冉升起,人們開始出門從事新一天的勞作。作曲家為了渲染這種熱鬧的氣氛,使用了多種手法,如節奏、節拍、音區、打擊樂音效、強弱拍不停切換,體現了音樂舞蹈性的旋律。樂曲的尾聲再現了慢板的主題,曲調熱情激昂,音樂情緒達到了頂點。作曲家在樂曲結尾處使用了多次終止,利用泛音安靜飽滿的音色,使旋律回到最初,音樂逐漸恢復平靜。

(二)對戲曲唱白互現的借鑒

在古箏作品中,也有一些作曲家借鑒了戲曲中的“唱白互現”,唱指歌唱,白指念白,唱、白都是戲曲表演的基本功。古箏作品除了“縹緲柔美的仙氣”外也多了分寫實主義。《孔雀東南飛》(譜例1)是東漢獻帝年間的樂府詩,講述了劉蘭芝與焦仲卿凄美的愛情故事,二人被迫分離而雙雙自殺,控訴了封建禮教的殘酷無情,歌頌了他們對愛情的忠貞不渝和反抗精神。在樂曲的開頭,用了兩組夾彈音,前一組強且有力,后一組暗淡無光,就是在模仿兩只“孔雀”的叫聲,夾彈法也在這里更生動形象地描繪了人說話時的哽咽氣息,同時兩組一強一弱的音也預示了二人悲慘的心境。樂曲利用了古箏技巧中的重顫音通過模仿粗重的嘆息聲來渲染對命運不公的悲憤之情。第一個小節的刮奏彈到了一組雙音的上滑,在演奏過程中演奏者要將氣息跟隨這組刮奏及上滑提起來,在后一小節的夾彈中放下,仿佛是在描寫二人輕聲細語的傾訴聲,前一刮奏是提起氣來大聲對命運的質問,后為接受命運不公平的嘆息。

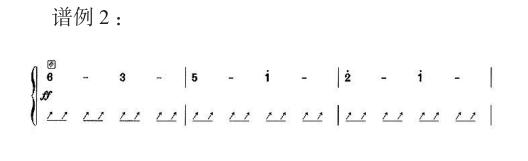

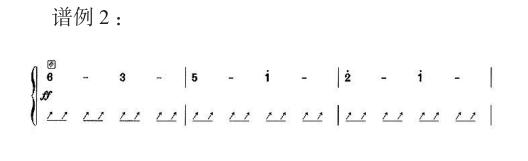

古箏樂曲《孔雀東南飛》中“二人對話”(譜例2)就是左右手結合的彈奏部分,這一部分就類似戲曲中的“唱白互現”,右手的長搖作為主旋律為“唱”,左手不規律的連續向上刮奏為“白”,結合了唱、白,使這一樂段更生動地反映了二人追求戀愛自由和幸福生活的強烈愿望。

三、對戲曲表現技巧的借鑒

(一)對“氣”的借鑒

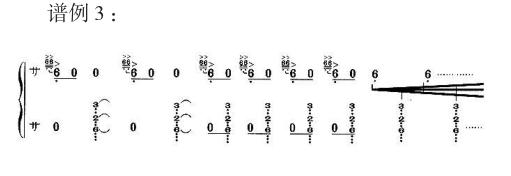

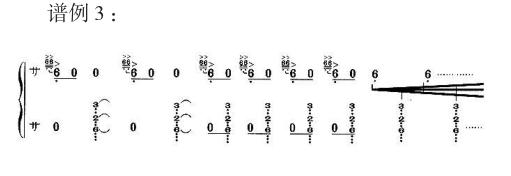

戲曲藝術家們非常講究用丹田來運氣, 他們對氣息的訓練有三個口訣:“提神、擴胸、收腹”,要求氣息的運用必須與作品中的字音、詞意、感情和表演相結合。這在古箏演奏中也是非常適用的,借鑒戲曲“丹田運氣”的方法,演奏者們經常隨著樂曲的強弱、旋律走向來合理運用自己的氣息。這在散板及慢板的演奏中尤為明顯,演奏者經常將氣息跟隨著前一個音提起,在后一個音放下。如《長相思》(譜例3)的散板部分,氣息在開始之前先隨著右手快速提起,然后跟著右手的三個強音放下,后一左手的三音小撮如同呼應前面緊張的氣息,慢慢地彈出,然后第二組是再一次緊張而快速的提氣,但是這次縮短了左右手音之間的間隔時間,所以氣息提起后等到了左手的小撮之后才彈出。在整首樂曲的演奏中,散板與慢板經常需要結合樂曲的含義與情緒來不斷地吸氣、吐氣,演奏者的坐姿也跟著氣息一起坐直、彎下腰俯在琴面上。而快板就需要演奏者時時刻刻提著氣,精神飽滿地演奏。當樂曲進入舒展的樂段,演奏者也不由得挺直腰板,氣息也變得舒展起來了;當樂曲進入緊張的樂段,氣息跟著提著, 演奏者也小心翼翼地做著收和放的處理;當樂曲進入磅礴的樂段,氣息自然,大氣吐露,演奏動態幅度也大起來,隨著氣息而擺動。這也與戲曲鍛煉氣息的口訣“提神、擴胸、收腹”相呼應著。

(二)對“字”的借鑒

在戲曲表演中,對 “依字行腔”及“字正腔圓”的審美準則要求極嚴格,對“咬字”及“吐字”的標準要求相當苛刻。“曲有三絕,字清為一絕,腔純為二絕,板正為三絕”[2],明朝的昆腔大師魏良輔把“字清”列在了曲的首位,可見“字”的重要性。

在古箏藝術表現中,有“夾彈”及“提彈”的不同演奏技法,這與戲曲中“字”的審美標準一樣。提彈是使手指從空中快速小關節發力,向下擊打琴弦,這樣彈法的音色更具有活力、彈性,空氣感較多,“咬字”較輕;夾彈是義甲直接放置在琴弦上,利用手指大關節以及手腕發力,音色較硬,無空氣感,“咬字”較重,如河南箏曲。河南當地方言一般咬字較重,所以用夾彈法演奏,就像說方言一樣,更能凸顯河南的地方性特色。而江淮以南的箏派則更多是使用提彈法,這與南方人說話咬字較輕、說話舌位較靠前一樣,更符合南方小家碧玉輕聲細調的說話風格。

(三)對“韻”的借鑒

古箏藝術表現中素來有“以韻補聲”一說,古箏屬于彈撥樂,所以沒有弦樂一弓子下去就輕而易舉地發出綿長的音,但古箏因為有左手“吟”“揉”“滑”“按”的技法,且古箏音色醇厚,回音濃重,所以在許多作品中,不光靠所謂的“搖指”來達到綿長的音樂句子,也靠一個單音之后長久的余音,以及左手的按弦來達到情境交融的效果。而“韻”同樣也是戲曲演唱中的最高要求,是語言美和韻律美通過藝術二次創作后,實現二者合二為一的完美結果。而古箏“以韻補聲”的不同運用,則是各個流派樂曲風格、韻味有所不同的秘密所在。“聲”與“聲”之間高低起伏的變化,就是“腔”;通過樂器來表達則稱為“韻”。各地域語言聲調的差異,派生出了不同的腔、韻。聆聽箏曲的曲調,便能聽出箏曲的地方特點與語言地點,如河南語言高亢且末尾降四聲,所以其地區的箏曲具有突出的上下滑音;潮州的語言特點曲折多變,所以潮箏突出細膩碗轉的揉按技法。以韻補聲也是表達感情的重要手段,箏的按音是通過吟、揉、滑、按以表達感情的,在這四個基本按音技法的基礎上,借鑒戲曲唱腔的表現元素,又衍生出揉吟、上下滑等復合按音技法,把內心復雜的情感用復合音表達得淋漓盡致。不但如此,有時雖用同一技法,但因樂曲表達的感情各異,技法的運用也截然不同。箏曲《寒鴉戲水》的曲意在于表達詼諧的感情,所以使用了較為夸張的揉滑法;《黃鸝詞》曲意在于表現思念的感情,則使用細膩且徐緩的揉滑法;《平沙落雁》較多使用大起伏的按滑法,表現了跌宕起伏的意境。借鑒戲曲“韻”的元素在箏曲的藝術創作中能表達出更豐富的韻律,這在很大程度上能夠提升當代古箏藝術創作的豐富性和表現力。

四、當代古箏作品借鑒戲曲元素的啟示

對任何一種音樂發展的研究都離不開本體與客體的語境,如果忽略了音樂藝術與整體的文化、社會、門類等要素之間交融乃至互生的復雜關系的話,那么我們便不能客觀、全面地對音樂藝術進行共時性與歷史性的研究和借鑒。河南曹派箏的代表人物、著名古箏演奏家曹桂芬在她的《曹派古箏藝術與河南戲曲的關系》中提到:“曹派箏曲是以板頭曲為主,同時又與河南豫劇、曲劇及大調曲子有著多方面的密切關系。”[3]86-87

當代古箏藝術深深植根于傳統文化的體系之中,吸納百家之長,由此形成了兼容并蓄的風格。如箏曲《劉海與胡秀英》是曹東扶先生根據河南同名戲曲改編而作;又如箏曲《陳杏元落院》是取材于河南戲曲《二度梅》的一些精彩片段、經重組而創作的一部優秀的古箏作品。當代古箏作品的創新與其對傳統文化的繼承是并行不悖的,只有把“ 繼承”與“創新”的關系厘順了才能擁有強大的生命力和獨特的音樂品質。

如果一首樂曲能擁有眾多藝術形式的融合,它就能吸引更多的聽眾去聆聽、關注、欣賞, 從而借自身的個性為文化的多樣性做貢獻。唱出曲中意,彈出曲中情,才是藝術最高的審美標準。

參考文獻:

[1]田寧.淺論古箏創作對戲曲音樂語匯的借鑒[J].黃河之聲,2017(06).

[2]魏良輔.曲律[G]//中國戲劇研究院.中國古典戲劇論著集成·五.北京:中國戲劇出版社,1982.

[3]曹桂芬.曹派古箏藝術與河南戲曲的關系[J].東方藝術,2004(S1).

(責任編輯:萬書榮)