美聯儲的大蕭條創傷后遺癥

陳暢 戴老板

“大家”閱讀

互聯網時代,讀者并不缺乏信息,但一些真正具有傳播價值的內容,卻往往淹沒于信息洪流之中。力求將最有價值的信息,最有銳度、溫度、深度和多維度的思考與表達,最值得閱讀的網絡優質原創內容,快速呈現給讀者,是 《世界文化》的初衷。【“大家”閱讀】每期將甄選優秀公眾號上所匯聚的中文圈知名學者、專欄作家的最新文章,與讀者分享“大家”眼中的“世界文化”。

引子

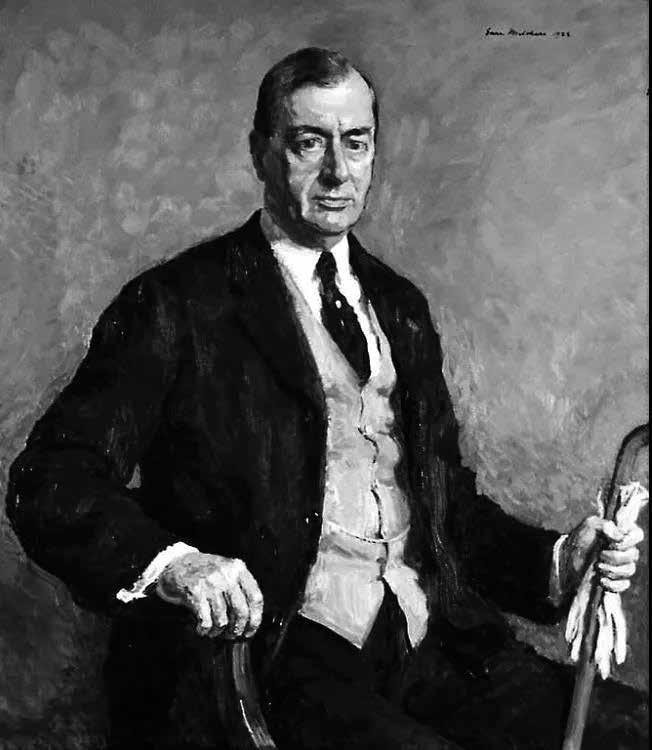

美聯儲最早的掌舵人本杰明·斯特朗是個小鎮青年。他1872年出生在紐約的哈德孫河谷,盡管家族里有很多商人和銀行家,但高中畢業時家境衰落,經濟困難,所以沒讀大學就直接去了華爾街,混得其實很一般。1905年他妻子產后抑郁自殺,兩年后斯特朗再婚,卻娶了美國信孚銀行董事長的女兒,從此平步青云、扶搖直上。

斯特朗雖然學歷不高,但高大健壯,渾身一股精英范兒,靠著岳父的關系,斯特朗很快就爬到了信孚銀行總裁的位子上,擠進了華爾街核心圈子,結識大佬無數。1907年,當金融皇帝J . P . 摩根出手拯救華爾街擠兌危機的時候,斯特朗就是他的親密助手。

那個年代華爾街很亂,擠兌、崩盤、倒閉每隔幾年就來一波,美國的政客和銀行家們意識到需要一個強大“中央”來穩定金融市場。1910年11月,一群頂級大佬秘密聚在奢華的杰基爾島狩獵俱樂部,閉關10天策劃籌建美聯儲,39歲的斯特朗便是參會人員之一。

這次會議期間起草了一個叫做Aldrich Plan的草案,奠定了聯邦儲備制度的基礎架構。提交國會后經過幾年折騰,草案被改成了《聯邦儲備法》。1913年12月23日,美國總統威爾遜簽署了《聯邦儲備法》,權力滔天的超級機構——美聯儲,正式宣告成立。

根據《聯邦儲備法》,美國的聯儲系統將由12個分散在各地的聯邦儲備銀行和一個位于華盛頓的聯邦儲備委員會組成。華爾街自然要想方設法在其中安插“自己人”,他們挑中了在籌備過程中扮演重要角色的斯特朗,力薦他出任美聯儲最大的分支機構——紐約聯邦儲備銀行的行長。不過斯特朗可能是從小窮怕了,他直截了當地拒絕了這份工作,原因只有一個:美聯儲的工資太低。紐約聯儲行長年薪只有3萬美元,跟信孚銀行總裁的待遇差距太大,而斯特朗在紐約光租房每年就要1.5萬美元。另外斯特朗的有錢岳父也強烈反對,認為這是一個“沒有前途的半官方職位”。

但架不住大佬們的誠懇邀請,1914年10月斯特朗正式走馬上任紐約聯儲行長,開啟了他的“中央銀行家”之路。需要澄清的是,按級別美聯儲的掌門人應該是美聯儲主席,斯特朗任期內一共經歷了4任主席,但這些主席大都缺乏貨幣管理經驗,聯儲其他官員也多是出身財政體系的公務員,自然被斯特朗全方位碾壓。因此,不知不覺中斯特朗“挾紐約以令諸侯”,成了美聯儲的實際控制人,并和英國央行行長諾曼、德國央行行長沙赫特一起并稱“全球三大貨幣領袖”。這幾個人本身也是私下里不錯的朋友,經常碰頭。

那會兒的美國正在快速崛起。老霸主英國因為“一戰”幾乎破產,只能向美國大肆借債。同時美國出口飆升,變身世界工廠和全球糧倉,不僅從貿易逆差國轉身成為順差國,還成為全球最大債權國,GDP比英、法、德三國的總和還高50%,這給了斯特朗豪橫的底氣。

斯特朗也喜歡“全球貨幣家長”這個角色,尤其熱衷幫助歐洲。當時美國孤立主義抬頭,華盛頓開始籌劃撤出歐洲事務。斯特朗直接寫信給美國財政部警告道:“如果美國放棄歐洲,讓那些新政府自生自滅,只會導致混亂和苦難的延長,這將是為我們所不齒的行為。”

1917年美國宣布參加“一戰”,斯特朗麾下的紐約聯儲銀行銷售了近100億美元的戰爭債券,占美國戰爭花費的三分之一,居功甚偉。到戰爭結束,從歐洲瘋狂流入的黃金讓美聯儲擁有了全世界最大的黃金儲備,這讓斯特朗成為真正的“全球貨幣之王”。

但命運也給斯特朗開了個玩笑:這份賦予他無上成就感的工作,也在慢慢謀殺他。

在1916年歐洲“一戰”正酣的時候,斯特朗為了跟歐洲協調處理黃金流入美國的問題,冒險橫渡大西洋,去歐洲來了一次“偵查之旅”,拜訪了英法的中央銀行。回國后,他發現自己在歐洲染上了肺結核——在抗生素和卡介苗發明之前,這幾乎是一個不治之癥。

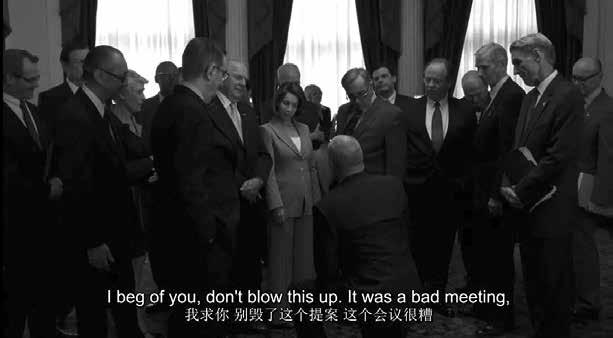

1920年代,美聯儲在斯特朗的實際領導下壓制了通脹,保障了繁榮,贏得廣泛贊譽,但他的身體卻每況愈下。到了1927年7月,他似乎感到時日無多,于是決定再拉歐洲兄弟一把,強撐病體把英、法、德的央行行長請到紐約,召開了一場避開所有媒體的秘密會議。會后紐約聯儲宣布:降低0.5個百分點的利率,擴大信貸。此舉的目的是為了減弱黃金流入美國的速度,進而給歐洲創造重建黃金儲備的窗口期。但美聯儲內部對此分歧巨大,認為降息會給股市帶來泡沫,但斯特朗異常強勢,根本不把其他人放在眼里,直接強推了。

在美聯儲“自傷八百”式的支持下,黃金的確回流了歐洲,英國日子變得好過起來,但美國卻因此種下了禍根:泡沫來了。

降息后美國股市自然變熱,投機者對大牛市開始憧憬起來,資金瘋狂涌向股市,向炒股者配資也成了一門賺錢的生意,利率動輒高達20%。1928年,從華爾街搏殺出來的斯特朗嗅到了泡沫的味道,開始警惕并三次加息到5%。但市場不為所動,繼續高歌猛進。

公平地說,斯特朗主導的降息其實只降了0.5個百分點,而且6個月后他又加了1.5個百分點回去,但那會兒美國是人心思漲,人民群眾呼喚牛市。可以說降息只是點燃了一堆干柴,把制造泡沫的帽子扣在斯特朗頭上是不公平的。當然,他意識到了危險,也有能力糾錯。他馬上向政府和金融界喊話:“現在我們要做的,就是制定出適宜的政策,以防止股票市場出現災難性的崩潰。”他特意強調:“美聯儲存在的意義在于為美國經濟提供保護……一旦有緊急情況發生,我們將有能力通過向市場大量注入貨幣來緩解危機。”

但人算不如天算,1928年10月15日,身體一向很差的斯特朗在紐約做了一個抑制腸出血的手術。第二天,他便因病發癥死在了醫院,享年只有55歲。在美國最需要斯特朗的時候,他撒手人寰,此時離20世紀最大的經濟崩盤,只剩下一年加一個星期了。這是一場最昂貴的死亡。

1.自毀長城

斯特朗死后,留下了一個權力分散、山頭林立的美聯儲。

接替斯特朗職位的是他的副手喬治·哈里森。哈里森的經歷也很傳奇,他畢業于耶魯大學,是著名的骷髏會成員;在做了13年紐約聯儲主席后于1941年從政報國,當了美國戰爭部部長助理,主管原子彈研發,并推動了向日本扔核彈的決定。

哈里森的出身和背景其實都遠勝于斯特朗,但在性格強悍程度上卻遠不如他,根本壓不住長期對斯特朗不滿的各路諸侯,這就導致哈里森無法像斯特朗那樣在危機中果斷出手,力挽狂瀾。在英國央行行長諾曼眼里,此時的美聯儲“沒有領導,完全處于失序狀態”。

從1928年10月斯特朗去世,到1929年10月美股崩盤,在長達一年的時間里美聯儲幾乎毫無作為,反而放任美聯儲的成員銀行以5%的利率向美聯儲借錢,然后倒手以12%的利率貸給股票經紀人,經紀人隨后一轉身,又以20%的利率貸給散戶,讓泡沫愈演愈烈。

在1929年10月24日美股崩盤日當天,美聯儲因為“意見分歧”沒有任何作為,眼睜睜地看著人類有史以來最大股災的爆發……

到了1930年,危機已經蔓延到了銀行系統,一時間銀行倒閉成風,半年時間里美聯儲眼睜睜看著全國銀行體系存款減少了7%,不但未動用任何降息手段,反而貼現率從2.5%提高到3.5%,這無疑給銀行雪上加霜。

直到一年后,美聯儲才向銀行體系注入10億美元,顯然為時已晚。股市泡沫破滅的影響其實尚可控制,但銀行則關乎整個信貸體系和國民經濟的運作。當28個州的銀行全部暫時歇業,全國近四分之一的銀行破產倒閉,美國的經濟引擎也就此偃旗息鼓。

來自美國的大蕭條繼續向西方世界輸出。1933年加拿大失業率高達27%,英國失業率超過20%,經濟近乎停滯。同年納粹黨上臺執政,日本從1932年起選擇凱恩斯主義自救,卻埋下了軍國主義的種子。大蕭條深刻改變了全球格局,世界最終走向了戰爭。

其實當時還有一個人能夠挽救美國經濟,他就是財政部部長安德魯·梅隆。可惜這位億萬富翁當時忙著收購蘇聯因財政困難而秘密拋售的藝術品,心思不在拯救市場危機上,反而“何不食肉糜”地認為恐慌和衰退對于美國人民來說是好事。危機中他甚至這樣向總統建言:清算勞動力、清算股票、清算農民、清算房地產……這將清除系統中的腐朽……人們將會更加努力地工作,過著更加有道德的生活。價格會做出調整,有進取心的人會從能力欠缺的人那里撿起他們的殘骸。

持有類似觀點的人不在少數,甚至美聯儲半數以上成員都同意這個觀點。養尊處優的銀行家們并不知道經濟崩潰對底層人民的殺傷力。相反,他們認為股票市場崩盤、失業率激增、物價崩潰以及新一輪銀行倒閉風潮,都不過是一次對過剩貨幣的正常矯正。

米爾頓·弗里德曼曾在《美國貨幣史》中這樣評價道:如果本杰明·斯特朗還活著,美聯儲會在1929年市場崩潰后施行激進的寬松政策,從而避免因為信貸收縮而帶來的銀行倒閉潮,“大蕭條本來可以完全避免,或者至少可以避免如此嚴重和持久”。

持類似觀點的還有金德伯格、費雪等學者。后來的美聯儲主席伯南克曾指出:大蕭條固然是因為一系列因素導致,但其中一個重要原因在于認識層面,即理論認知的問題導致了宏觀政策擺布的失誤,進而使得這種失誤成為促使大蕭條發生的重要原因。

但歷史無法改寫,歷史就此轉向。世上沒有后悔藥,即使擁有印鈔機的美聯儲也一樣買不到。

2. PTSD

為了避免再犯大蕭條時的錯誤,美聯儲從一個極端,走向了另一個極端。

醫學上有一種創傷后遺癥(PTSD),是指人在經歷創傷事件以后會做出的精神反應。美聯儲經過了大蕭條之后,其實也患上了一種病,可以稱之為“大蕭條PTSD”——但凡市場出現危機,美聯儲總在第一時間祭出貨幣政策,生怕重現大蕭條時期的遲鈍。

在1929年大蕭條發生后的幾十年里,人們最開始都認為大蕭條是由20世紀20年代的過度投機行為以及隨后的股市崩盤這些純市場因素所引發的,而經濟學家John Kenneth Galbraith的《1929年大崩盤》(1954)一書,更讓人們忽略了美聯儲犯的錯誤。但隨著學界對大蕭條的深入研究,尤其是米爾頓·弗里德曼和安娜·施瓦茨的《美國貨幣史》(1963),讓更多的人了解到當年的決策失誤,也讓更多的美聯儲主席成為大蕭條PTSD的忠實患者。

卡特和里根時代的美聯儲主席保羅·沃爾克就是一個跟斯特朗很像的人:兩個人都專橫傲慢、才智非凡,都是危機處理的高手,更重要的是,兩人都主張“中央銀行的最高職責就是保護銀行體系免受危機和混亂”,并且終身致力于此。

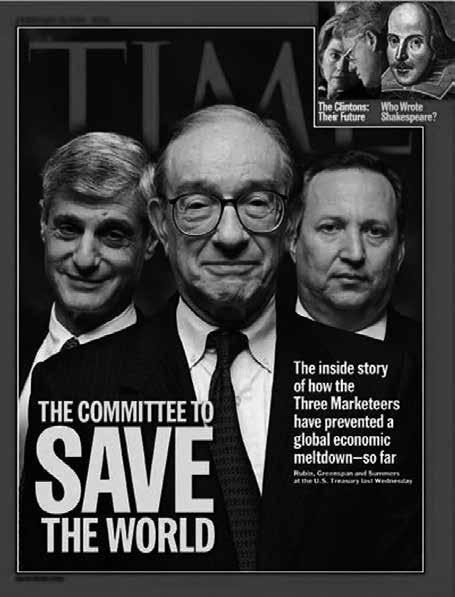

相較于沃爾克,他的繼任者艾倫·格林斯潘的“危機反應”更敏銳,但PTSD過頭了,聲望最終高開低走。

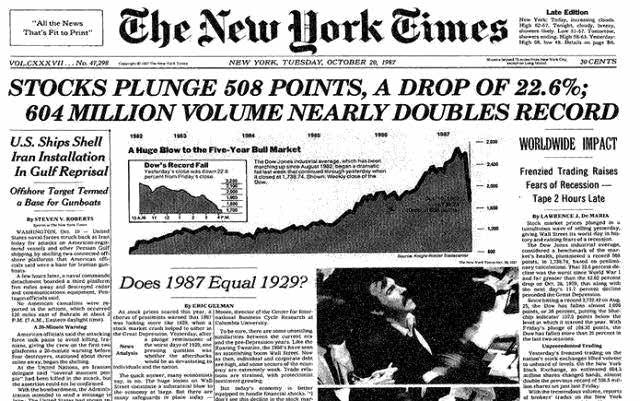

1987年10月19日,著名的黑色星期一,道瓊斯指數當天下跌22.6%,遠超1929年10月29日的11.7%。市場一片“1929重現”的聲音,格林斯潘火速反應,在次日開盤前發表聲明:“美聯儲作為國家央行,將履行自己一貫的職責,提供流動資金以支撐經濟和金融體系。”緊接著美聯儲迅速購買政府債券釋放流動性,并進一步降低利率,一系列的運作以及美國經濟穩固的基本盤讓股市很快走出陰霾,格林斯潘也打贏了自己任上的第一場仗。當時美國人如擁護英雄一般贊美格林斯潘:當我們擁有格林斯潘時,誰還需要黃金?

經此一役,美聯儲切實體會到危機之下重拳快速出擊的重要性。

1987年的股市崩盤只是格林斯潘漫長任職生涯里經歷的第一道坎,1980年代末的儲貸危機、1998年長期資本管理公司危機、2000年科技股泡沫、一年后的“9·11事件”,每一場都驚心動魄,格林斯潘都將貨幣政策用足,一次次化險為夷,并將自己一步步推向神壇。以至于在1996年的大選年上,美國某雜志再次將格林斯潘作為封面人物,并寫出“誰當總統都無所謂,只要讓格林斯潘當美聯儲主席就成”的口號。

1998年,長期資本管理公司危機度過以后,市場已經處于穩定狀態。但格林斯潘依舊堅持降息,這直接助長了投資者的投機心理:只要資產價格出現下跌,格林斯潘就會出手救市。低利率環境不僅讓硅谷互聯網創業者前仆后繼“為夢想窒息”,也助燃了股市泡沫。

2000年3月10日,納斯達克指數飆升至5048點后急轉直下,之后的“9·11事件”又再次重創美國人的信心,美國經濟走向了冰點。更為關鍵的是,引領美國實現20世紀高速增長的引擎正日漸乏力,這導致此后危機化解的辦法只能是轉移池中水而已。

在互聯網泡沫破裂和“9·11事件”的雙重打擊下,格林斯潘在2001年短短一年時間內連續降息11次,聯邦基金利率從6.5%降至1.75%。可經濟復蘇跡象并不明朗,格林斯潘的操作依然簡單粗暴,繼續降息,此后兩年內又降息3次,聯邦基金利率達到了史上最低水平。

這種“一旦資產價格暴跌,美聯儲就通過降息來為市場提供流動性”的做法雖然受到投資者的歡迎,但也迎來了大量的嘲諷。人們將格林斯潘這種在資產價格暴跌時救市,而市場上漲時又幾乎從不出手抑制的行為,稱作“格林斯潘賣權”。

精明的格林斯潘也知道適時而退,原定他在2008年退休,但他提前了兩年,在2006年正式交出坐了長達19年的美聯儲主席寶座。彼時美國經濟已經重新走向復蘇,運行平穩,聯邦基金利率也已逐步提高到5%。格林斯潘卸任當日,其承載的贊美已近乎封神。

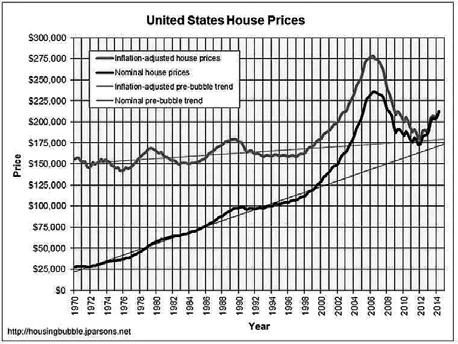

但更深刻的危機在醞釀。小布什政府上臺后,鼓勵“居者有其屋”,房價在低利率的貨幣環境下逐步走高:在1975—2000年,剔除通脹之后,房價年度增長只有1.4%,但在接下來的2001—2006年,每年的漲幅卻在7%。此后發生的事情(次貸危機),大家都知道了……

接替格林斯潘的,是一個叫做本·伯南克的中年禿頭學者,他正好是研究大蕭條的學者,甚至可以說是一個“大蕭條迷”。

3.峭壁邊緣

在伯南克小的時候,他的外婆經常跟他講1930年代大蕭條時的艱難生活,這可能就是他“對大蕭條形成畢生興趣”的主要原因。

伯南克是猶太人,1975年哈佛大學畢業后去了隔壁的麻省理工學院,并于1979年獲得經濟學博士學位,然后又先后在斯坦福大學和普林斯頓大學執教,基本把美國名校輪了一遍。

伯南克學術生涯的一個重要方向就是研究大蕭條。在讀研究生一年級時,他第一次讀到了弗里德曼的《美國貨幣史》,從此拉開了他對大蕭條長達30多年的研究歷程。在2002年弗里德曼90歲生日宴會上,已經貴為美聯儲理事的伯南克對弗里德曼說:“關于大蕭條,你們是對的,美聯儲的確難辭其咎,我們非常抱歉,但多虧了你們,我們不會重蹈覆轍。”

在金融危機之前,他其實并沒表現出對宏觀經濟太強的洞察力,但人算不如天算,學了一輩子“屠龍之術”的伯南克,居然真的遇上了自己才能施展的機會。而且相比孤掌難鳴的斯特朗,伯南克身邊的搭檔都是跟他理念相同的老江湖——財政部部長亨利·保爾森和紐約聯邦儲備銀行行長蒂莫西·蓋特納。

2007年3月,美國房地產市場遭遇了過去20年以來的最大跌幅,危機拉開序幕。但在一開始,伯南克們還是走了彎路。次貸危機爆發后,保爾森們一度認為并無大礙,經濟運行仍然良好。但隨著房價的持續下跌以及按揭壞賬的集中爆發,次貸危機迅速蔓延,著名的投資銀行雷曼兄弟很快就扛不住了。這個時候一個問題擺在伯南克們面前:要不要救雷曼?出于很多種難以解釋的原因,美聯儲和財政部最終并未給雷曼兜底。官方理由是他們覺得一家投資銀行的倒閉,對于整個經濟的作用是有限的。因此,盡管美國財政部在之前救了貝爾斯登,之后救了AIG,保爾森和伯南克還是眼睜睜地讓雷曼破產了。市場一度叫好,《紐約時報》發表評論稱贊道:“看到財政部和美聯儲會坐視雷曼兄弟破產崩潰,讓人有種奇怪的欣慰感。”

當所有人都覺得這已是危機的高潮時,金融危機的序幕才剛剛拉開。雷曼破產后恐慌迅速蔓延,甚至連通用電氣和可口可樂也無法在信貸市場上獲得貸款,一切像極了1929年大蕭條的情況。伯南克再也坐不住了,美聯儲和財政部于是以史無前例的規模介入干預。

當時的美國金融系統就像是個黑洞,貝爾斯登、雷曼、美林、AIG、房利美房地美……不論你扔進多少資金最后都石沉大海。最后保爾森只能硬著頭皮去國會要錢,在援助法案投票的會議上,保爾森向眾議院院長佩洛希做出了驚人一跪。

伯南克跟保爾森的態度一樣,也跟100多年前的斯特朗一樣,那就是:向市場大量注入貨幣來緩解危機。伯南克的大蕭條研究背景,很適合說服摸不到頭腦的國會議員們乖乖掏錢。電影《大而不倒》幫他“總結”了一段臺詞,可謂是“嚇唬”國會議員的標準范文了:

大蕭條的開始,可能只是一場股市的崩盤,但最終波及整個經濟系統的,卻是信貸的瓦解——百姓借不到錢,不能買房,不能創業,不能進貨。信貸支撐著現代經濟,缺乏信貸也能摧毀經濟,摧枯拉朽,片甲不留。

如果我們不能大膽地、迅速地行動,我們會重演1930年代的大蕭條,只不過這次的蕭條會更加嚴重;如果我們不通過這個法案(指的是索要7000億美金的TARP法案),下周一,我們連“經濟”本身都不會有了。

在強勢的保爾森和伯南克的施壓下,美國參眾兩院最終對各種救市方案都開了綠燈,讓市場熬過了第一波。然而,信貸市場仍然冰封,伯南克需要祭出一種更激進的手段——

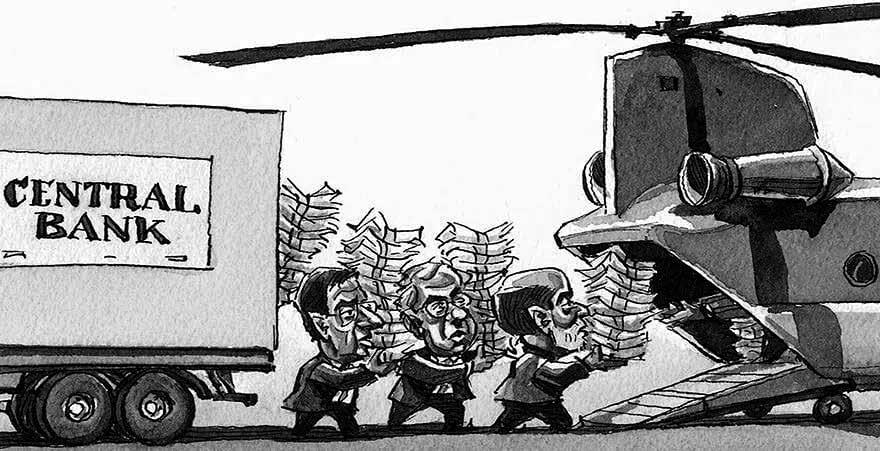

早在1969年,弗里德曼就提出了一個顛覆三觀的概念——“直升機撒錢”:一架直升機飛過社區上空時,撒下美元鈔票,社區居民們將此視為不會重復的意外之財,然后用來消費,帶來實際產出增加,從而助推經濟增長。

弗里德曼當初提這個概念,并不是嚴肅地做政策建議。他根本不會想到,繼承他衣缽的伯南克居然把“直升機撒錢”變成了現實:以史無前例的連續三輪量化寬松(簡稱QE)手段來刺激經濟,并附贈了一個長達10多年的美股超級牛市。

印錢的代價,就是美聯儲的資產負債表急劇膨脹,到2014年10月第三輪QE結束后,美聯儲的資產負債表已經高達4.5萬億美元。

伯南克作為歷任美聯儲主席里最懂大蕭條的人,他顯然也是受“大蕭條PTSD”影響最深的人。他激進的貨幣政策的確把美國經濟拉出了泥潭,雖然讓他招致了來自政界和經濟學界的廣泛批評,但也讓他頻繁出圈,甚至被評為2009年《時代》雜志的年度人物。

更重要的是,在如何應對危機這方面,大蕭條的啟發已經深入人心,歸根結底就是一句大白話:早印早享受。

4.洪水滔天

資本主義國家的央行行長們很懂享受,每年8月他們都會來到美國懷俄明州的一處叫做Jackson Hole的度假勝地,參加為期兩天的研討會。

研討會最早可以追溯到1982年。此地風景優美,雄渾壯麗,既有積雪覆蓋的群山,也有盛產鱒魚的大湖,每年都有100多名央行行長、美聯儲官員、經濟學家和財經記者從全世界各地趕赴這里,聚在一起討論貨幣政策。這是全球貨幣領域最重要的盛會之一。

研討會連續辦了將近40年,只有一次因故取消(改線上),就是2020年。當然,2020年各國央行行長們絕對不可能閑著,他們需要動用所有能用得上的手段來挽救疫情下的經濟。比如,美國尚未從上一次金融危機走出低利率環境,美聯儲便早早將利率子彈打到零的水平,僅僅一周時間,美聯儲又宣布“無上限”量化寬松政策。

大蕭條PTSD演繹至今,就是美聯儲絕對不會允許“1929年錯誤”重演——一旦有任何類似危機發生,中央銀行家們就會立刻對市場注入貨幣和流動性,“再窮不能窮信貸,再苦不能苦銀行”,直到危機解除。至于這些貨幣和流動性帶來的深遠影響,他們管不了那么多。

美國國會在給放水開綠燈這方面也變得空前一致,高達2萬億美元的救濟法案快速通過,2008年的危機他們理解到:危機面前,快即正確。所有人都在爭分奪秒,企圖拽住這個全球最大經濟體的下墜。而在拜登政府上臺后,又有1.9萬億美元的財政刺激即將實施。

一系列政策出擊后,市場情緒開始穩定,美股反彈并新高。當然,代價就是美聯儲已經臃腫的資產負債表再次膨脹,在3個月不到的時間內美聯儲擴表3萬億,資產負債表規模一度高達7.1萬億美元 (2020年6月),財政赤字和債務水平也將是“二戰”以來的最高水平。

而在疫情期間一次又一次的貨幣開閘中,富人擁有的資產價格被快速推漲,底層的薪金收入卻陷入停滯。兩者夾擊下貧富差距已超過了1929年的歷史高點。簡單來說就是:用貨幣政策來避免大蕭條,窮人的兩塊錢的確保住了,但富人的8塊錢卻變成了98塊。

路易十五說過“我死后,哪管洪水滔天”。現在看,洪水滔天這種事兒,有人憎恨,有人喜歡,但似乎的確沒有人管。

(選自公眾號《飯統戴老板》)