鄉村振興背景下農村居民消費影響因素的實證研究

杜江 方敏

摘要:自黨的十九大以來,鄉村振興戰略一直被視為促進農村農業發展的重要戰略。農民是“三農”問題的核心,解決農村經濟發展問題不僅是實施鄉村振興戰略的重點,也是實現全面建成小康社會的重要一環。筆者在總結已有研究結果的基礎上,基于2000—2017年我國31個省份(港、澳、臺除外)的面板數據,選取了可能影響農村居民消費支出的12個因素,運用固定效應模型對我國農村居民消費支出的影響因素進行實證研究,結果表明,農村居民收入和農村居民食品性消費支出是影響其消費支出水平最重要的因素。鄉村振興背景下,加強農村通信等基礎設施建設,助推農村居民互聯網意識提升,促進傳統農業向“互聯網+”農業轉型,將有助于實現農村居民收入與消費支出水平的提升,推動農村消費市場的發展,實現農村經濟的轉型發展。

關鍵詞:鄉村振興;農村居民;消費支出;面板數據;固定效應模型

中圖分類號: F323.8文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2021)08-0022-09

收稿日期:2020-07-29

基金項目:湖北省教育廳哲學社會科學研究重大項目(編號:16ZD027);國家自然科學基金青年基金(編號:71403199)。

作者簡介:杜 江(1979—),男,湖北武漢人,博士,教授,主要從事農業經濟理論與政策、資源與環境經濟研究。E-mail:dirk1979@163.com。

通信作者:方 敏,碩士研究生,主要從事農業經濟理論與政策研究。E-mail:1281441264@qq.com。

2004—2019年,中央一號文件已連續16年將焦點放在“三農”問題上,堅持優先發展農業、農村,以農業供給側結構性改革為重要任務。近年來,“三農”問題無論是在經濟社會發展中還是在學術研究領域的熱度都居高不下。當前,我國正處于全面建成小康社會的決勝階段,打贏脫貧攻堅戰是我國實現全面建成小康社會目標的一項重要任務。而農村居民的收入和消費水平與是否能夠順利實現我國農村人口脫貧息息相關,也與我國能否贏得脫貧攻堅戰、實現全面建成小康社會息息相關。

居民消費作為推動國家經濟發展的“三駕馬車”之一,是國民經濟的重要組成部分。我國是一個傳統的農業大國,農村是我國最大的也是最基礎的市場,截至2019年底,我國大陸總人口為140 005萬人,比2018年末增加467萬人,其中鄉村常住人口為55 162萬人,減少1 239萬人,占全國總人口的3940%(數據來源于國家統計局官方網站:https//data.stats.gov.cn/)。農民作為我國消費群體中分量最重的一部分,其消費水平必然在我國的國民消費體系中發揮著不可忽視的作用。研究我國農村居民收入與消費支出的影響因素,有助于更深入地了解我國農村居民收入與消費支出的發展狀況及潛在的問題,有針對性地提出對策建議以提高農村居民的生活水平,促進我國國民經濟結構的調整和完善,提高我國整體國民經濟水平,實現我國經濟向好發展。如何提高農民消費水平,優化農民消費結構,挖掘農民有效需求,擴大農村消費市場,推動“互聯網+”時代下農村經濟的快速轉型發展,具有很強的現實意義。

1 研究現狀

目前,關于農村居民收入與消費支出領域的研究在學術界熱度一直很高。眾多學者從不同角度研究了影響農村居民收入、農村居民消費支出的因素,也對農村居民收入與農村居民消費支出之間的關系進行了一系列研究,取得了豐碩的研究成果。

1.1 關于農村居民收入影響因素

郭燕枝等主要運用格蘭杰因果關系檢驗和典型相關分析方法,對影響我國農村居民收入的重要相關關系變量進行篩選分析,得出統籌農村勞動力市場、加大農業投資和扶持力度、強化農業基礎設施建設等都有利于促進農村居民收入的提高[1]。夏林艷從鄉村振興的視角對我國中部地區農村居民收入情況進行研究,通過對中部6個省農村居民收入變化情況的描述及其與全國和東部地區的對比分析,得出中部地區農民收入水平明顯落后于全國平均水平和東部地區水平,并針對中部地區實際情況從培育新型農民、推進城鎮化建設和創造農民增收環境等3個方面提出促進農民增收的對策[2]。孫義婷等以山東省為例,運用ADF檢驗法、Johansen多重檢驗法和格蘭杰因果檢驗法對不同階段影響因素進行分析,得出不同影響因素在不同經濟發展階段對農村居民人均收入的影響程度及相關程度都存在差異[3]。王海平等以福建省為例,運用固定效應模型進行實證分析,得出縣域產業升級、農業結構調整、縣域經濟發展水平和財政農業支出等因素都會對農村居民收入產生顯著的正向影響[4]。

1.2 關于農村居民消費影響因素

曾國安等運用雙對數模型,采取協整分析方法對制約農村居民消費的因素進行了分析,得出農村居民消費可以對我國的國內生產總值(GDP)增長產生較強的拉動作用,促進農村居民消費應當從提高農村居民收入穩定性、完善社會保障制度、改善農村消費市場環境等方面著手[5]。姜濤等通過建立多元線性回歸模型分別對農村居民人均純收入、農村市場價格變動和農村居民消費結構的變化與農村居民消費水平之間的相關關系進行了實證定量研究,結果證明3種因素對農村居民消費水平的影響程度存在著很大差異[6]。宋少青在理論分析的基礎上,運用Eviews 5.0軟件建立多元線性回歸模型對農村居民收費水平的影響因素進行了實證定量研究,得出農村居民人均消費性支出與人均純收入、人均國內生產總值、商品銷售價格指數等因素之間存在著十分密切的聯系[7]。婁靈以居民消費理論為依據,基于對我國農村居民消費現狀的分析,構建了我國農村居民的消費模型,深入分析了農村居民邊際消費傾向高而實際消費支出少的原因,從擴大農民有效需求、凈化農村消費環境、加強農村社會保障和縮小城鄉差距等4個方面提出了有效建議[8]。韓振興等通過多元回歸分析,得出農村居民人均純收入與農村居民消費水平呈正相關,消費結構的變化與農村居民消費水平呈負相關[9]。栗小丹在理論分析的基礎上結合對比分析、實證數據分析等方法對我國農村居民的消費現狀進行研究和分析,得出我國農村居民消費總量不斷擴大,但與城鎮相比仍有很大差距,農村居民消費潛力仍有待挖掘[10]。

1.3 關于農村居民收入與消費支出關系

楊穎等在協整理論的基礎上以絕對收入假說為理論依據,建立了誤差修正模型,運用Engle-Granger 2步法等實證方法,對我國農村居民的實際純收入與消費支出之間的關系做實證分析,得出我國農村居民家庭的人均年消費和年收入之間存在協整關系,且農民的邊際消費傾向比較高[11]。徐曙敏運用協整的方法構建出誤差修正模型并進行格蘭杰因果關系檢驗,得出雖然農村居民的人均消費支出和人均純收入的增長呈非平穩狀態,但是從長期來看,二者之間存在著穩定的動態均衡關系,發展農村經濟是刺激農民消費支出的核心[12]。成謝軍以江蘇省農村居民人均消費與人均純收入年度數據為樣本,建立誤差修正模型并引入科伊克模型檢驗對樣本數據進行實證分析,得出江蘇省農民的消費與收入之間存在著長期動態均衡關系,其消費不僅受當期收入影響,還會受到前期消費水平的影響[13]。鐘學思等將廣西省14個地級市劃分為北部灣經濟區、桂西資源富集區和西江經濟帶,通過對面板數據的單位根檢驗、協整分析以及回歸分析檢驗,得出廣西壯族自治區農村居民的總收入與總支出具有顯著的正相關關系,總體上處于穩定的均衡狀態,北部灣地區農民消費受收入波動影響較小,邊際消費傾向略低[14]。王丹通過建立Panel Data模型,分別從整體和區域2個角度分析了農民收入結構對其消費行為的影響,得出不同性質的農民收入對其消費支出的促進作用也有所不同,并且具有明顯的區域性差異[15]。

在借鑒和總結已有研究成果的基礎上,本研究主要選取2000—2017年我國31個地區的面板數據,分析我國農村居民消費支出與收入的現狀,采用固定效應模型對農村居民消費支出與農村居民收入、農民消費恩格爾系數、農民消費價格總指數、農民消費傾向、第一產業占地區生產總值的比重、鄉村總人口、農村商品零售價格總指數、農業機械總動力、作物總播種面積以及糧食總產量等因素之間的關系進行實證研究,最終從鄉村振興背景和“互聯網+”時代下農業農村轉型發展及農村互聯網消費市場拓展與完善等角度對提高農村居民收入與消費水平、實現農村人口脫貧提出可行性對策。

2 我國農村居民人均收入與消費支出現狀

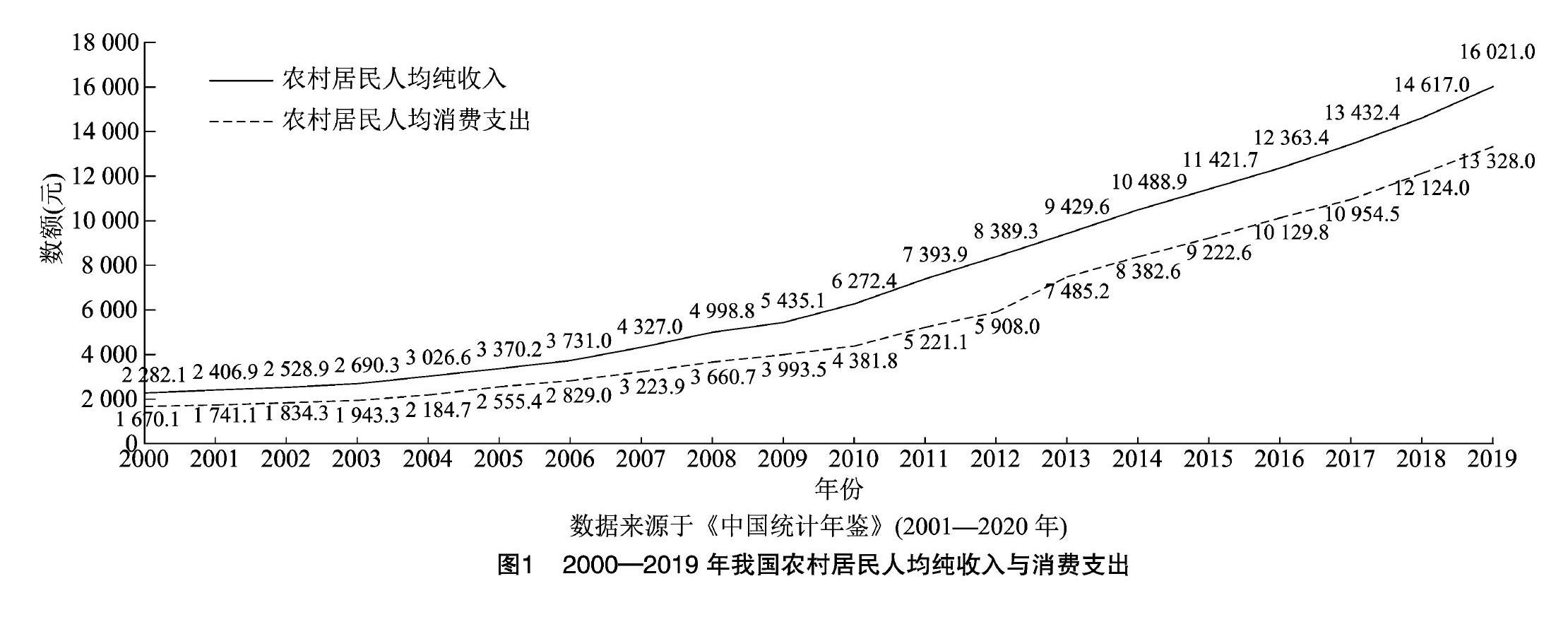

據統計,2019年我國居民人均可支配收入為 30 733 元,扣除價格因素比上年實際增長5.8%;人均消費支出為21 559元,扣除價格因素比上年實際增長5.5%。其中,農村居民人均可支配收入為 16 021 元,扣除價格因素比上年實際增長6.2%;農村居民人均消費支出為13 328元,扣除價格因素比上年實際增長6.5%(數據來源于國家統計局官方網站:https//data.stats.gov.cn/)。此外,2018年我國居民消費達到354 124.4億元,其中農村居民消費為 77 208.5 億元,在全國居民消費中僅占比218%(數據來源于國家統計局官方網站:https//data.stats.gov.cn/)。可見,農村消費市場在我國整體消費市場中所占比重仍然較小,農村市場的消費需求仍有待挖掘。反映了我國農村居民消費的現狀,農村居民消費支出數額在不斷提高,但整體消費水平仍較弱,農村消費市場結構仍存在不合理之處[16]。

從圖1可以看出,進入21世紀以來我國農村居民收入與消費支出的變化情況,農民人均純收入與消費支出在數額上逐年上漲,而且增長幅度也越來越大,人均消費支出從2000年的1 670.1元增長到2019年的13 328.0元,農村居民消費支出水平明顯提升。2006年以后,農村居民收入與消費支出的增長幅度都明顯增大,這與我國近年來出臺的一系列農業發展政策有關。2006年,我國正式全面取消農業稅,這一政策的實施不僅在一定程度上減輕了農村居民的負擔,而且也提高了農村居民的生產積極性。從數據上來看,農村居民人均純收入確實出現了明顯的增長。農村居民人均純收入的增長幅度變大也就意味著農村居民的消費能力會隨之提高,即表現在農村居民人均消費支出伴隨著收入的增加而增長。

3 數據來源與變量選取

3.1 樣本選取與數據來源

樣本選取2000—2017年我國31個省份(港、澳、臺除外,下同)農村居民人均消費支出、農民人均純收入、農民食品性消費支出、農民消費價格總指數、農林牧漁業總產值、第一產業增加值占地區生產總值的比重、農村商品零售價格總指數等數據。數據主要來自2001—2018年《中國農村統計年鑒》和《中國統計年鑒》,部分數據由整理計算后得出。整個實證分析過程主要依托于Excel和Stata 13軟件展開。

為消除通貨膨脹的影響,農林牧漁業總產值選取的是以可比價格計算后的數值,農民消費價格總指數和農村商品零售價格總指數選取的是以上一年為基期計算后的數值。

為了消除異方差的影響、提高數據的穩定性,使實證結果更具準確性,分別對變量農村居民人均消費支出(Y)、農民人均純收入(X)、農民食品性消費支出(FC)、農民消費水平(CL)、鄉村人口數(P)、農林牧漁業總產值(V)、農業機械總動力(AMP)、農作物總播種面積(SA)、糧食總產量(GP)進行對數化處理。通過處理,各變量的描述性統計見表1。

3.2 變量選取說明

3.2.1 被解釋變量

農村居民人均消費支出指農村居民在家庭日常生活中的全部消費支出,通常分為現金消費支出和實物消費支出。本研究選取2000—2017年全國31個地區農村居民人均消費支出作為變量的衡量指標。

3.2.2 核心解釋變量

本研究選取了全國31個地區2000—2017年農村居民人均純收入作為反映農村居民收入狀況的變量指標。由于2013年之后國家不再公布居民人均純收入,而是以居民人均可支配收入作為衡量指標。故本研究在選取農村居民收入數據時,2013年之后的數據是用農村居民人均可支配收入來反映農村居民收入狀況。

農村居民消費恩格爾系數(EC)。農村居民消費恩格爾系數的計算公式為EC=農村居民食品性消費支出(FC)農村居民消費總支出(Cost)×100%。本研究選取2000—2017年全國31個地區農村居民人均消費支出與農村居民人均食品性消費支出,通過二者比值計算得出人均消費恩格爾系數作為衡量指標。農民在食品性消費的支出占消費總支出的比值越小,則恩格爾系數越低,表示農民收入和總體生活消費水平越高,也反映出農村居民消費結構越合理。

3.2.3 控制變量

筆者在借鑒已有研究成果的基礎上,遵循數據可獲取性和準確性的原則,選取了可能影響農村居民消費支出的5個因素作為控制變量(表2)。

此外,還選取了農民食品性消費支出(FC)、農民平均消費傾向(APC)、農民消費水平(CL)、農民邊際消費傾向(MPC)、農村商品零售價格總指數(PI)、第一產業增加值占地區生產總值比重(X1)、鄉村人口數(P)等一系列影響因素作為控制變量。

經查閱發現,2016年各地區農作物總播種面積和糧食總產量的數據在《中國農村統計年鑒》2018年和2017年2個版本中存在差異,本研究所選取的數據以《中國統計年鑒2018》為準。此外,由于統計年鑒中缺乏北京市、天津市、上海市、重慶市等4個直轄市的農村商品零售價格總指數和農村居民消費價格總指數的有效數據,所以在數據處理過程中對這4個地區的相關指標采用全國平均水平的數值作為替代。

3.3 模型構建

對相關變量進行對數化處理后,建立多元線性回歸模型,具體表達式如下:

lnYit=C+β1lnXit+β2ECit+∑31i=1αiln(control)+μt+εit。

式中:lnY是被解釋變量,表示農村居民人均消費支出的對數;lnX和EC為核心解釋變量,分別表示農民人均純收入的對數和農民消費的恩格爾系數;control表示一系列控制變量構成的向量;i表示各省 (市),t表示年份;β1、β2、αi為待定系數;C為截距項;μt表示時間固定效應;εit為隨機擾動項。

4 實證結果與分析

4.1 正態分布檢驗

為了驗證被解釋變量選取的合理性,在Stata 13中運用核密度估計(kernel density estimation)對被解釋變量進行正態分布檢驗,分析結果見圖2、圖3。

對比圖2、圖3可以看出,農村居民人均消費支出的分布為非對稱分布,明顯與正態分布不符,稱為“向右偏”。而農村居民人均消費支出對數的分布則基本接近正態分布,這個結果證實使用農村居民人均消費支出的對數作為被解釋變量比直接使用農村居民人均消費支出作為被解釋變量具有更強的合理性和實證意義。

4.2 Hausman檢驗

在Stata 13中對本研究所選用的面板數據結構進行檢驗,結果顯示所選數據樣本是一個平衡的短面板數據。選用面板數據進行實證研究時,通常要考慮是采用固定效應模型(FE)還是隨機效應模型(RE),所以本研究在進行實證分析時首先采用了Hausman檢驗對模型進行篩選以選擇恰當的實證分析方法。

在加入年度虛擬變量后,對所有年度虛擬變量的聯合顯著性進行檢驗,得到F值為2.60,P為0010 8,在5%的顯著性水平上拒絕無時間固定效應的原假設,即認為在模型中應包括時間固定效應。

Hausman檢驗的結果顯示,P為0.003 0,在1%的顯著性水平上強烈拒絕模型為隨機效應的原假設,而且由于各省的農村經濟發展水平和農民消費水平存在差異,可能存在不隨時間而變動的遺漏變量,因此,本研究采用固定效應模型。

4.3 被解釋變量的時間趨勢圖顯示

為了解不同省(市)農村居民消費支出對數隨時間的變化趨勢,在Stata中畫出31個省(市)的農村居民消費支出對數時間趨勢(圖4)。

從圖4可知, 雖然不同省(市)的農村居民消費支出均隨著時間的推移而增長,但變化的趨勢與時機存在一定差異,這是因為各省(市)農業規模、農業現代化程度、農業產業結構等均有所不同。農村居民消費支出的這些省際差異有助于我們分地區研究可能影響農村居民消費支出的因素,為后續實證研究的開展指明了方向。

4.4 樣本回歸結果與分析

根據表3所示的總體樣本回歸結果,在控制住其他變量之后,農村居民人均純收入(lnX)對農村居民消費支出在1%的顯著性水平上具有正向影響效應,固定效應模型結果為0.706 00。說明農民人均純收入每增加1%,其人均消費支出將增長07%。農民人均消費的恩格爾系數(EC)對農民消費支出在1%的顯著性水平上產生負向影響效應,固定模型結果為-0.715 00。說明農村居民人均消費恩格爾系數每提高1%,農村居民消費支出可能會減少0.7%。農村居民消費恩格爾系數提高說明農村居民在食品方面的支出有所增加,也就意味著在總收入不變的情況下可用于其他方面的消費支出金額將會減少,表明農村居民更注重解決溫飽問題而忽視了其他消費,整體生活質量水平不高,這可能與農村居民的消費觀念有關。恩格爾系數變

高會對農村居民消費結構產生很大影響,這就要求必須改善農村居民的消費觀念,調整農村居民消費的結構,完善農村消費市場。不僅要實現農村居民整體消費支出水平的提高,還要使農村居民消費結構合理、促進農村消費市場的良性循環。

此外,其他控制變量的回歸結果顯示,農村居民食品性消費支出(lnFC)、農村居民平均消費傾向(APC)、第一產業增加值占地區生產總值比重(X1)均在1%的顯著性水平上對農民消費支出產生正向的影響效應,固定效應模型結果分別為0.304 00、0928 00、0.001 06。其中,第一產業增加值占地區生產總值的比重(X1)每增加1%,農民消費支出僅增加0.001%,結果小到幾乎可以忽略不計。這反映出在當前農業現代化高速發展、互聯網經濟迅速崛起的時代,農村居民僅依靠第一產業生產來增加收入與消費支出水平將難以實現。農民邊際消費傾向(MPC)、農業機械總動力(lnAMP)、農作物總播種面積(lmSA)、糧食總產量(lnGP)均在5%的顯著性水平上對農民消費支出產生影響,固定效應模型結果分別為0.001 27、-0.014 00、-0.026 10、0029 20。其中,農業機械總動力(lnAMP)和農作物總播種面積(lnSA)對農民消費支出的影響效應為負向的,這說明雖然農業機械化程度的提高和農作物播種面積的擴大在一定程度上有助于農村居民增收,進而實現消費支出水平的提高,但也可能會存在農村居民增產不增收的問題,因為農村居民依靠農作物生產來提高收入與消費不僅僅與農作物的播種面積和機械化程度有關,而且還會受到當年農作物產量和農作物銷售價格以及政府政策等多方面因素的影響。鄉村人口總數(lnP)、農林牧漁業總產值(lnV)、農村商品零售價格總指數(PI)和農民消費價格總指數(CI)的固定效應模型結果分別為 -0.006 72、-0.003 15、-0.000 47、0.000 15,數值很小且不顯著。說明鄉村人口總數(P)、農林牧漁業總產值(V)、農村商品零售價格總指數(PI)和農民消費價格總指數(CI)這幾個因素單獨對農村居民消費支出可能產生的影響很小,與其他因素的影響效應相比,幾乎可以忽略不計。

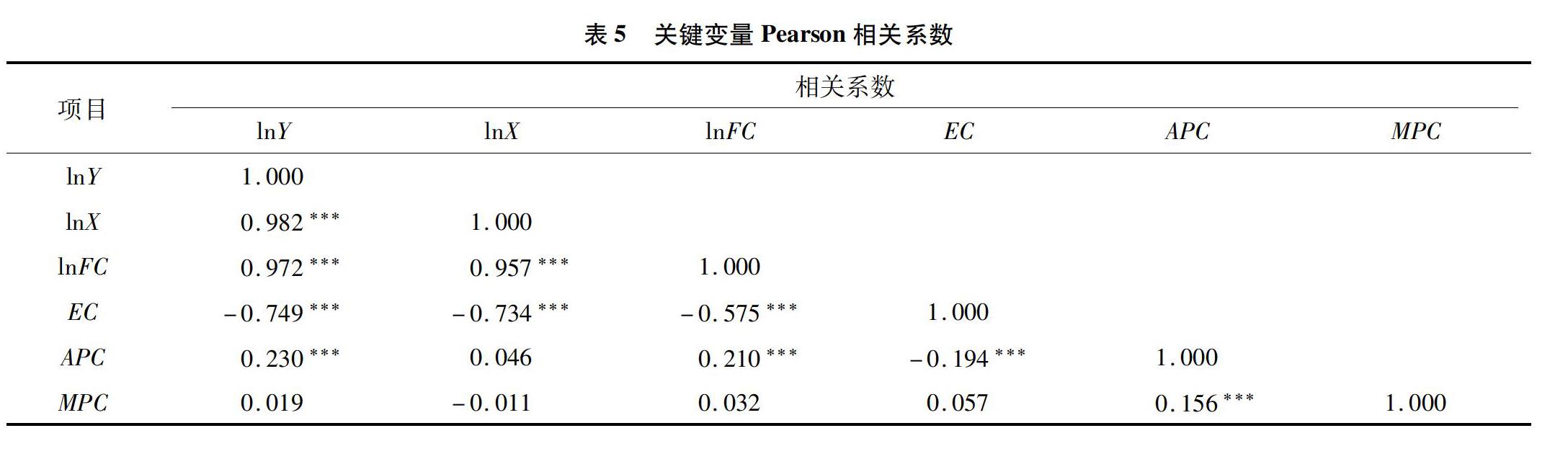

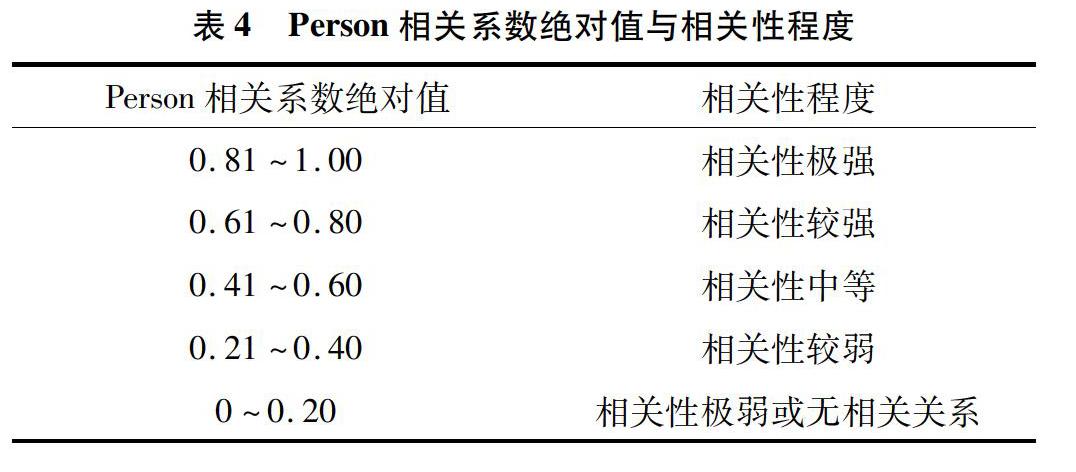

4.5 變量Pearson相關系數檢驗

Person相關系數檢驗是判斷2個變量之間相關性時使用最普遍的方法,其計算公式為ρ=Cov(X,Y)Var(X)Var(Y)。式中:Cov(X,Y)是變量X與Y的協方差;Var(X)是變量X的方差;Var(Y)是變量Y的方差。Person相關系數的絕對值越大,則代表這2個變量之間的相關性越強[17](表4)。

為了進一步驗證數據模型的合理性和數據分析結果的準確性,選取了農民人均純收入(lnX)、農民食品性消費支出(lnFC)、農民人均消費的恩格爾系數(EC)、農民平均消費傾向(APC)和農民邊際消費傾向(MPC)等5個關鍵變量進行Pearson相關系數檢驗[18],檢驗結果見表5。

從表5可以看出,被解釋變量lnY與解釋變量lnX和lnFC的相關系數分別為0.982、0.972,相關程度很高,且在1%的水平上顯著,表明農村居民收入和食品性消費支出的變化會對農村居民總體消費支出產生明顯影響;與解釋變量EC的相關系數為-0.749,且在1%水平上顯著,表明農村居民消費恩格爾系數提高時,農村居民人均消費支出可能反而會減少。Pearson相關系數檢驗的結果與“4.4”節中固定效應模型檢驗的結果基本一致,驗證了數據分析結果的準確性。

4.6 加入年度虛擬變量

考慮到本研究選取的數據樣本為2000—2017年我國省域面板數據,其中涉及到2006年我國全面取消農業稅等相關農村稅制這一政策變化,因此,在模型中加入以2006年為節點的年度虛擬變量。

一直以來,各種農業稅都是農村居民的巨大負擔之一,嚴重影響了我國農村居民的收入與消費支出水平,也是阻礙我國農村農業發展的一個關鍵因素。進入21世紀以來,我國政府不斷加強在農村稅制方面的探索與改革,到2006年國家正式全面取消農業稅,這一重大政策變化在很大程度上減輕了我國農村居民的負擔,在解決“三農”問題的道路上前進了一大步。

在模型中引入年度虛擬變量time,2006年以前變量取值為0,2006年及以后變量取值為1。對虛擬變量time及其互動項進行聯合顯著性檢驗,P為0.001 3,即認為農村居民消費支出函數在2006年發生了結構性變動。在Stata 13中對加入年度虛擬變量后不同條件下被解釋變量lnY的統計特征進行分析,描述性統計結果見表6。

從表6可以看出,期望值E(lnY|time=0)=7.563 451,E(lnY|time=1)=8.640 989,得出農村居民人均消費支出在2006年以前明顯低于2006年之后,驗證了全面取消農業稅這一重大政策的出臺和實施給農村居民收入與消費支出水平的提高帶來了顯著的正向影響效應。

5 結論與建議

5.1 結論

由以上分析和建立的固定效應模型可以得出以下結論,從我國31個省(市)農村總體發展現狀來看,影響農村居民消費水平的因素錯綜復雜。其中,農村居民總體消費支出水平受農村居民收入及農村居民在食品方面消費支出的影響最為顯著。其次,國家關于“三農”問題重要政策的出臺和實施也會對農村居民收入與消費支出產生重要影響,農村居民根據國家政策調整來優化農村產業結構可以為提高農村居民生活水平注入更多的活力。

5.2 建議

發展農村經濟,有效地促進農村居民收入增長是提高農村居民消費能力、助推農村居民消費升級的核心。根據本研究結果,對鄉村振興背景下如何提高農村居民消費水平、推動農村消費市場發展,從政府和農村居民2個角度提出如下可行性建議。

5.2.1 政府角度

在貫徹落實鄉村振興戰略的大環境下,政府部門要著力解決農村消費市場的突出問題,幫助推動農民消費水平提升。針對不同區域發展現狀,提出針對性政策,因地制宜,在鄉村振興道路上堅定地走好每一步,為農民實現收入增加、消費水平提升保駕護航,切實促進農村經濟的發展。主要可從以下幾個方面著手:

(1)本研究結果表明,第一產業增加值占地區生產總值比重的增加僅在很微小的程度上對農民收入與消費支出產生影響,表明必須要加強農村產業結構的調整。因此,政府部門有必要加大在農村產業結構調整方向的投資和支持力度,引進農業關鍵核心技術,提高農業生產效率,為農產品保駕護航,為農民實現增產增收拓寬渠道,進而促進農民消費水平的提升。

(2)針對農村消費市場存在的不完善之處,政府部門應著力深化農業供給側結構性改革,完善農村消費市場機制,優化農村居民消費結構,實現農村居民消費健康發展,進而保證農村居民生活水平得到有效提升。

(3)加強在農村互聯網等基礎設施建設方面的投資力度,加快農業農村現代化建設步伐。當前我國互聯網經濟發展迅速,而我國很多農村地區還達不到互聯網全覆蓋,互聯網普及率與城市相比仍處于較低水平。因此,通過完善農村網絡寬帶等建設來提高農村互聯網普及率、給農村居民創造學習互聯網知識和提升互聯網技能的條件、推動互聯網與農業產業的結合是促進農民消費水平提升的有利舉措之一,也是解決“三農”問題的一項重要任務。

5.2.2 農村居民角度

農村居民是農村社會活動的主體,要想提升農村居民收入與消費支出水平,實現真正意義上的改善農村居民生活,充分發揮農村居民的主觀能動性是最必要也是最首要的條件。積極探索新型農業經營方式、優化農業產業生產結構、將農業生產與現代化科技發展深入結合,將有助于實現農業產業增產、農民增收的目標。

其次,在互聯網經濟高速發展的今天,很多農村地區的居民互聯網意識還相當薄弱,不了解甚至不接受網購等形式的互聯網消費,這是當前農村互聯網消費市場發展的一個重要限制性因素。因此,農村居民必須認識到當前消費市場發展的大環境,主動了解并接受新生事物,學習互聯網知識、提高互聯網意識、增強互聯網技能,從而將互聯網發展的優勢與農業現代化生產有機結合,促進傳統農業向“互聯網+”農業的轉型,最終實現農村經濟的轉型發展,帶動農村居民收入與消費水平的提升。

5.3 不足與展望

受自身能力、數據獲取等主客觀因素的限制,難免存在不足及須要改進的地方。總結本研究不足之處主要有以下2點:(1)筆者以全國為研究對象,由于數據上的局限性,沒能進行更深入的微觀分析。因此下一步可以具體將其分為東部、中部、西部地區,也可以具體選取各省典型地級市,更進一步采用微觀地理單元調研數據,以得到更為精確且有針對性的結論,并判別是否與本研究結論一致。

(2)關于影響因素分析部分,筆者根據已有研究成果只選擇了比較具有代表性的因素進行研究,難免存在遺漏之處。因此,后續研究可以納入更多的因素進行實證分析,以得出更加全面的結論。

參考文獻:

[1]郭燕枝,劉 旭. 基于格蘭杰因果檢驗和典型相關的農村居民收入影響因素研究[J]. 農業技術經濟,2011(10):92-97.

[2]夏林艷. 鄉村振興視角下中部地區農村居民收入研究[J]. 山西財政稅務專科學校學報,2019,21(2):64-67.

[3]孫義婷,毛美玲. 山東省農村居民人均純收入影響因素研究——以1978—2014年為例[J]. 中國市場,2019(23):19-20.

[4]王海平,周江梅,林國華,等. 產業升級、農業結構調整與縣域農民收入——基于福建省58個縣域面板數據的研究[J]. 華東經濟管理,2019,33(8):23-28.

[5]曾國安,張群卉. 論中國農村居民消費增長的作用及制約因素——基于1978—2009年數據的實證分析[J]. 福建論壇(人文社會科學版),2012(5):52-57.

[6]姜 濤,張愛琴. 農村居民消費水平影響因素實證研究[J]. 寶雞文理學院學報(社會科學版),2013,33(5):86-89.

[7]宋少青. 中國農村居民消費水平影響因素分析[J]. 河北企業,2017(12):42-43.

[8]婁 靈. 中國農村居民消費行為的實證研究[J]. 知識經濟,2017(10):11-13.

[9]韓振興,姚曉萍. 我國農村居民消費水平變化的影響因素研究[J]. 經濟論壇,2018(2):79-82.

[10]栗小丹. 我國農村居民消費需求現狀研究[J]. 農業經濟,2018(6):132-133.

[11]楊 穎,張 鵬,王 剛. 中國農村居民消費與收入的實證分析[J]. 經濟論壇,2007(9):125-127.

[12]徐曙敏. 我國農村居民人均消費支出與人均純收入的實證分析[J]. 宜春學院學報,2012,34(1):37-40,69.

[13]成謝軍. 農村居民收入與消費支出的實證分析——基于1995—2010年江蘇省的數據[J]. 江蘇農業科學,2013,41(3):404-407.

[14]鐘學思,闕菲菲. 農村居民收入結構與居民支出關系研究——基于面板數據的廣西分區域實證分析[J]. 廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2015,51(2):23-30.

[15]王 丹. 農村居民收入結構對消費行為的影響[J]. 合作經濟與科技,2016(4):5-8.

[16]張 靜. 影響農村居民消費的主要制約因素及對策研究[D]. 淄博:山東理工大學,2013.

[17]陳 強. 計量經濟學及Stata應用[M]. 北京:高等教育出版社,2015.

[18]劉金宇. 中國居民消費水平影響因素的實證分析[J]. 中國集體經濟,2019(7):17-20.