鐵路上游靠山側高陡崖區(qū)危巖落石綜合治理研究

韓 燚 (中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北 武漢 430063)

0 前言

危巖落石對山區(qū)鐵路的危害巨大,線路應盡量繞避山高坡陡巖層受結構面切割嚴重、危巖密集分布或治理難度大的危巖落石地段。在實際情況中,山區(qū)鐵路受選線制約,不可避免會遇到無法繞避的危巖落石不良地質體。高陡邊坡危巖落石高差大、坡面陡,下落過程中動能大、破壞能力強,一旦砸落至軌道或列車上,其后果不堪設想,因此對無法繞避的危巖落石不良地質體進行治理是確保鐵路安全運營的基礎。本文以衢寧鐵路黃旗嶺隧道上方高陡危巖落石工點為例,在地質調繪、傾斜攝影+激光雷達解譯的基礎上,采用Rockfall軟件選擇代表性斷面模擬研究危巖落石軌跡,得到了落石彈跳高度和沖擊能量包絡圖以及落石運動速度、落點統計等參數,為確定高陡危巖落石治理措施提供依據,并提出針對性處置措施,為類似地質條件山區(qū)危巖落石的防護治理提供了參考。

1 工點概況

衢寧鐵路是連接浙江省衢州市與福建省寧德市的Ⅰ級鐵路,已于2020年9月開通運營。黃旗嶺隧道位于寧德市周寧縣禮門鄉(xiāng)油灣村一帶,為典型的剝蝕低山區(qū),交通條件整體不便利,僅局部有鄉(xiāng)村道路通道。該段線路左側為山前陡崖,陡崖長約300m,相對高差約200m。陡崖巖體風化脫落形成陡峭的巖壁,坡度約80,基巖裸露,無植被,巖性為凝灰熔巖,弱~微風化。陡崖崖壁受構造影響,發(fā)育多組主節(jié)理,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,形成多處條狀、石筍狀、倒梯形狀突兀巖塊,易風化剝落而坍塌。陡崖頂往上山坡植被發(fā)育,殘留風化孤石。陡崖下部緩坡上散落大量孤石,孤石最大直徑約10m。

危巖體下部為黃旗嶺隧道、路基,受巖石風化、降雨、施工期間爆破振動、運營期間振動等多個因素影響,一旦危巖體發(fā)生垮塌、崩落,會嚴重危及下方鐵路安全,高陡危巖體與線路位置關系示意圖見圖1。

圖1 危巖落石與鐵路位置關系示意圖

地形地貌場地地形地貌、地質構造及地層巖性、地震動參數簡述如下:

該段為剝蝕低山區(qū),地形起伏,地勢陡峻。線路左側100~500m處為中低山,呈長條帶狀分布,最高處海拔約650m,靠線路側為山前陡崖,陡崖長約300m,相對高差約200m。陡崖自然坡度約80,陡崖上部山頂自然坡度約35,植被發(fā)育。陡崖下緩坡自然坡度約40,坡面植被發(fā)育,灌木及雜草中存在大量孤石。

該區(qū)段屬于新華夏構造體系,受鎮(zhèn)前―棠口斷裂帶影響,構造方向主要為北北東向,東西向次之,斷裂多呈壓扭性。工點附近出露兩套地層:緩坡地段及坡腳為早白堊世次石英二長斑巖,陡崖及陡崖上方為白堊系下統石帽山群上組凝灰熔巖,巖性分界線順陡崖方向展布,走向與線路約呈40夾角。陡崖坡面近直立,基巖裸露,巖性為凝灰熔巖,弱~微風化。坡面節(jié)理較發(fā)育,主要發(fā)育三組節(jié)理,裂縫多沿節(jié)理產狀分布。

地震動峰值加速度為0.05g,地震動反應譜特征周期為0.35s。

2 危巖落石分布特征及穩(wěn)定性評價

2.1 危巖、裂縫分布特征

危巖體所處地段地形陡峭,陡崖段地質調查難以開展,二維平面遙感技術由于在空間分析、多尺度變化、動態(tài)虛擬和立體綜合展示能力的不足,難以滿足危巖體的工程地質條件評價要求。針對這一現狀,采用傾斜攝影+激光雷達掃描、地質調繪相結合的調查方法,查明危巖落石區(qū)域危巖、裂縫分布情況,為整治設計提供依據。

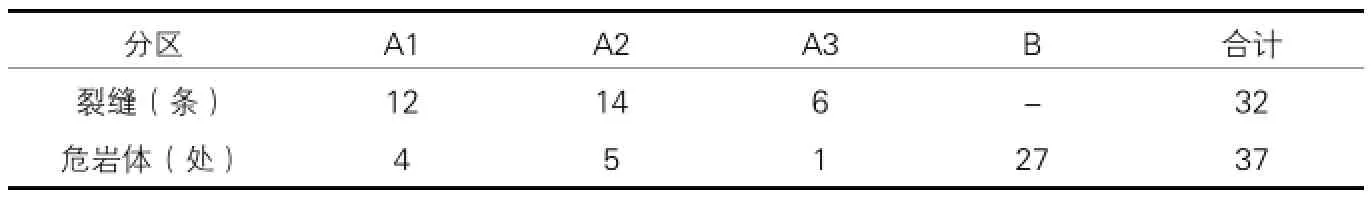

根據遙感解譯、現場調查成果,將危巖落石區(qū)域劃分為 A1、A2、A3、B4 個區(qū),A1、A2、A3 區(qū)為陡崖區(qū),B 區(qū)為緩坡區(qū),如圖1所示。對所有的裂縫、危巖進行了分區(qū)統計。各類裂縫數量達到32處,分布于陡崖區(qū),延伸長度數米至百余米不等,張開寬度最大達400mm,裂縫無充填或充填砂質土。各類臨空危石及風化剝落危石數量達到37處,尺寸小的有2m×2m×2m,大者達10m×32m×6m,裂縫及危巖形態(tài)、分布位置見圖2、表1。

圖2 裂縫、危巖落石分布遙感解譯圖

裂縫、危石分布情況 表1

2.2 穩(wěn)定性評價

線路左側的近垂直陡崖及緩坡上的兩道突丘形成了簸箕狀凹形地貌。根據地形地貌初步判定,陡崖及緩坡上的危石主要集中在上述凹形地貌內,對線路下方的路基工程造成安全隱患。

A1區(qū)陡崖:結構面切割巖體對抗滑有利,但在部分近垂直裂隙切割下,節(jié)理切割巖體易發(fā)生傾倒崩落破壞。另外A1區(qū)陡崖上部山頂坡度仍較陡,在風化作用下會進一步崩落,影響坡腳隧道工程安全。

A2區(qū)陡崖:受335∠75節(jié)理和130∠50節(jié)理兩組節(jié)理切割影響嚴重,陡崖被分割為多塊垂直塊體,整體而言塊體基礎尚穩(wěn)固。但裂隙發(fā)育密集地方,受水平節(jié)理切割影響,陡崖上形成多處不穩(wěn)定的巖石楔體,局部可見坍塌現象,已形成臨空體,在長期風化作用及雨水影響下,巖體易發(fā)生崩落破壞。

A3區(qū)陡崖:該段陡崖中上部主要受335∠75節(jié)理影響,裂縫多沿該節(jié)理產狀方向發(fā)育,整體穩(wěn)定性較A2區(qū)好,但陡崖上部山頂緩坡基巖節(jié)理發(fā)育,在風化作用下會進一步崩落,A3區(qū)下部受50∠15方向節(jié)理影響,巖體切割形成的塊體已有崩落現象,形成了臨空楔體,在長期風化作用下,易崩落。

B區(qū)緩坡:自然坡度約30坡面,植被發(fā)育,灌木叢中存在大量孤石,最大孤石直徑達10m。一旦植被破壞,雨水影響,支撐孤石土體軟化,危石有滾落的可能,直接威脅下部路基的安全。

3 落石運動軌跡模擬分析

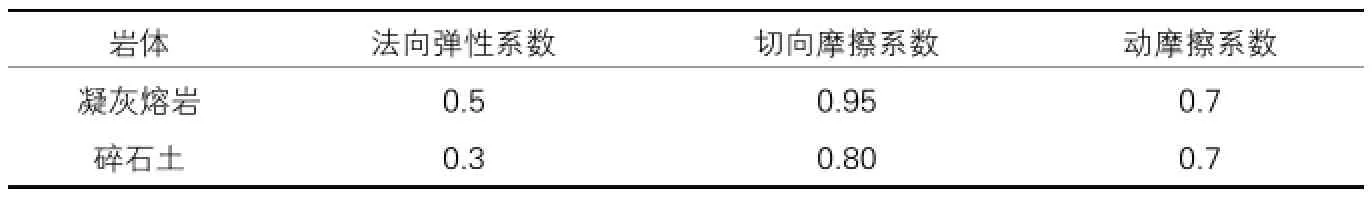

為了更好地預測落石的運動能量和軌跡,選取更安全更合理的防護網能級及布設位置,采用Rockfall軟件選取SJDK0+060、0+120、0+160、0+260 四個代表性斷面進行落石運動模擬計算,基線SJDK與陡崖邊坡方向垂直,與鐵路線路夾角約為45,如圖1。根據前述的工程地質調查和遙感解譯結果,巖體主要為弱風化凝灰熔巖,緩坡處為碎石土,陡崖區(qū)域無植被覆蓋,故本次模擬不考慮覆蓋植被影響。計算初始條件如下:選取等效直徑為10m的落石進行計算,落石的密度取2.5t/m,則質量為163.5t;落石從陡坡坡頂開始下落,水平和豎直方向初速度都設為零;根據基巖風化情況和節(jié)理裂隙發(fā)育情況,模擬計算參數選取見表2。

碰撞系數及動摩擦系數 表2

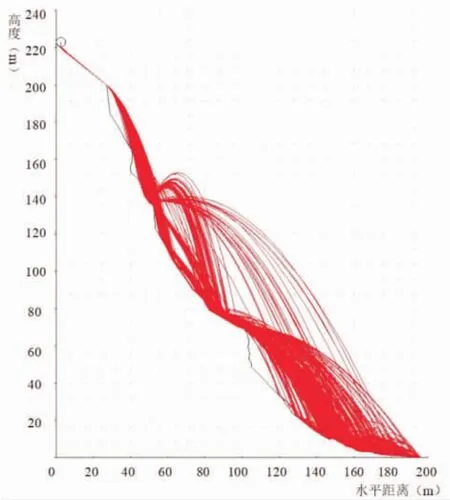

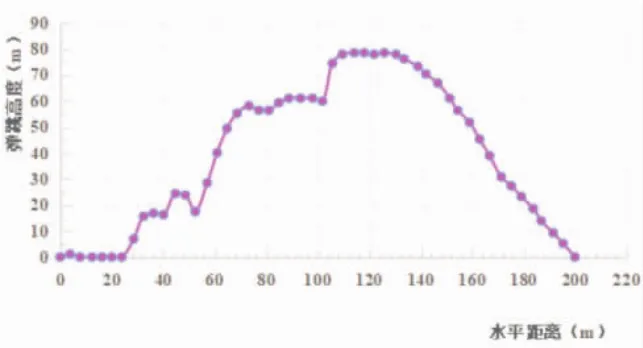

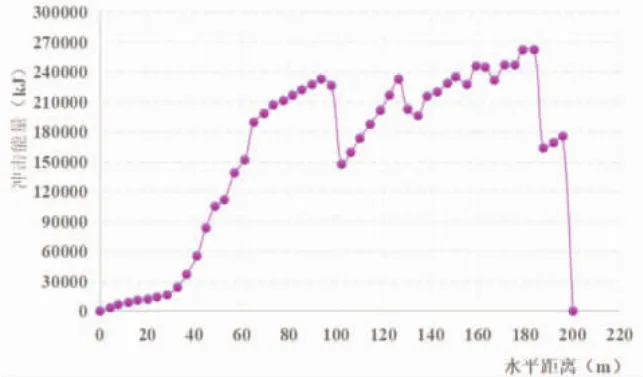

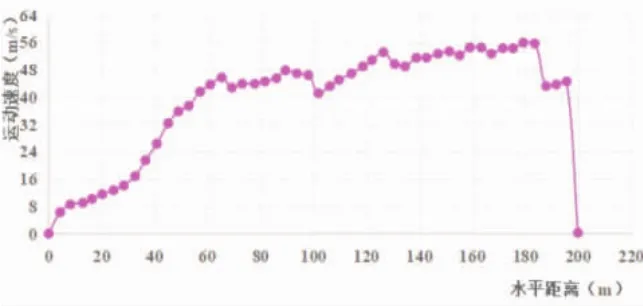

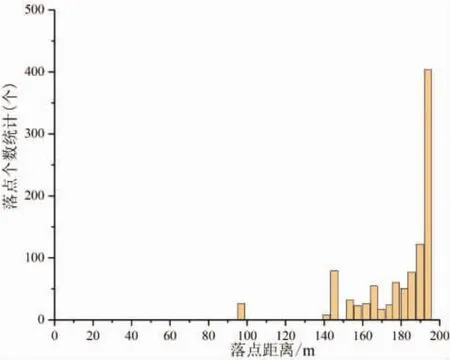

以SJDK0+060斷面為例,計算得到落石運動軌跡、落石彈跳高度和沖擊能量包絡線圖、落石運動速度、落石落點位置統計曲線,如圖3~圖7。

圖3 落石運動軌跡圖(0+060斷面)

圖4 落石彈跳高度包絡線(0+060斷面)

圖5 落石沖擊能量包絡線(0+060斷面)

圖6 落石運動速度包絡線(0+060斷面)

圖7 落石落點位置統計圖(0+060斷面)

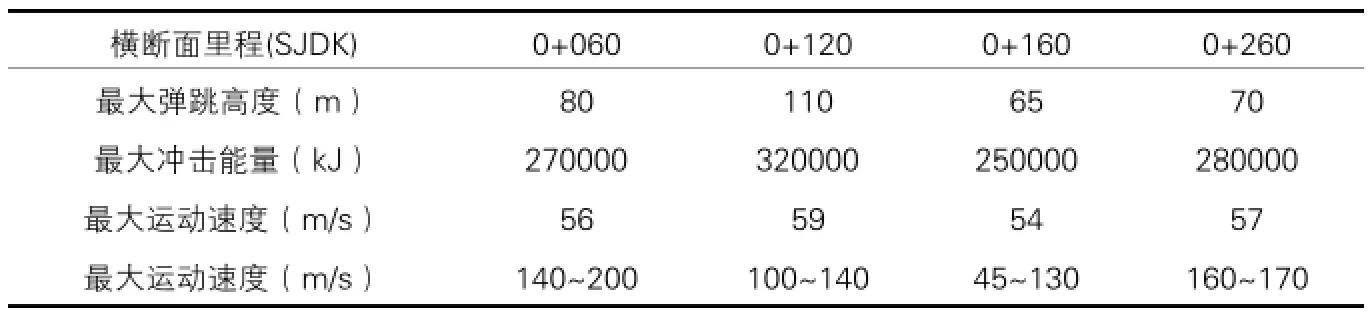

該斷面落石在邊坡頂部發(fā)生滾落運動中產生的最大彈跳高度為80m,最大沖擊能量約為270000kJ,落石最大沖擊速度約為56m/s,落石落點位于橫坐標140~200m 范圍內。SJDK0+060、0+120、0+160、0+260 四個代表性斷面計算結果見表3。

代表性斷面計算結果(落石直徑10m) 表3

現有的攔石網在柔性防護技術中應用最為廣泛,其防護能量一般為150~2000kJ,特殊設計最大能級標準已達5000kJ,理論上可以承受質量為10t的巨石以31.6m/s的速度直接沖擊。直徑10m的落石模擬計算,落石最大彈跳高度達到65~110m,最大沖擊能量達到250~320MJ,遠遠超出了現有柔性防護技術能防住的能級。

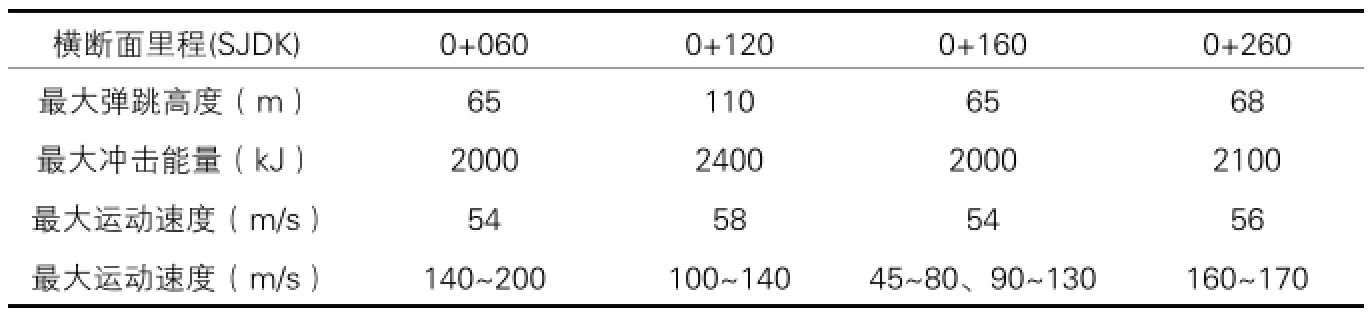

更改落石等效直徑為1m,其余初始條件不變,進行計算,結果見表4。

代表性斷面計算結果(落石直徑1m) 表4

落石直徑為1m時,落石的沖擊能量大幅下降,最大沖擊能量為2400kJ。四個斷面中,坡頂到線路中線的水平距離分別為 174m、135m、116m、162m,落石的最終落點大部分都落在了鐵路隧道洞身范圍內。

因此,結合理論計算結果和目前攔石網的防護能量,建議需進行清理或錨索加固等主動防護措施的危巖臨界直徑為1m。

4 危巖落石綜合治理措施

4.1 危巖落石防治技術體系

危巖落石防治技術措施可分為主動防護和被動防護兩大類。主動防護技術的防治理念在于增強危巖體的穩(wěn)定性,阻止其發(fā)生崩落,而不至于致災。而被動防護系統的防治理念在于假設危巖發(fā)生崩落,但通過阻止落石到達威脅對象范圍而提供防護功能。在實際工程中主動防護需要找出所有可能崩落的危巖點,并進行系統治理,通常適用于大型、勘察明確的危巖體治理,但實際實施時通常也不可能治理所有可能崩落危巖,存在漏勘漏治的可能。被動防護系統則對危巖崩落后落石運動特征預測要求較高,落石運動特性分析結果是被動防護的依據和基礎,在可靠預測落石威脅范圍、彈跳高度、動能的基礎上,防治效果較徹底,但造價通常較高,對大體積落石崩落體其防護能力也有限。所以通常采用主動和被動防護系統相結合的綜合治理措施,可以起到理想的防治效果。

4.2 危巖落石綜合治理措施設計

鑒于高陡危巖體高差大、后壁陡峭近直立,裂縫、臨空危石及風化剝落危石數量眾多,發(fā)育形態(tài)各異等特點,單一的防護、支擋措施難以奏效,需針對不同裂縫、危石開展加固和防護設計,采用多種加固、防護、支擋措施進行治理。

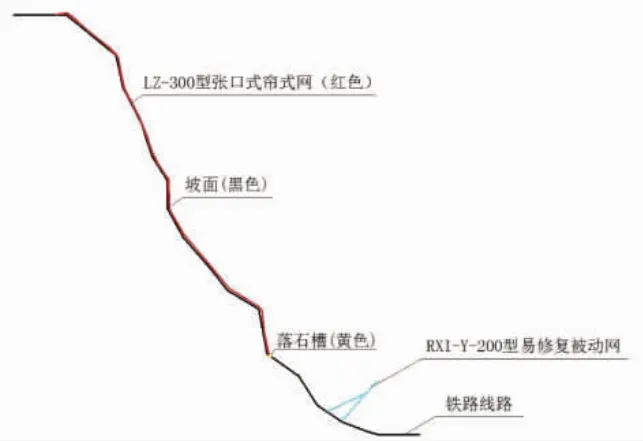

通過上述模擬計算,建議將直徑大于1m的危巖進行清理或提前采取錨索加固。主動網加固在短期內能取得良好的防護效果,但在長期的服役過程中,巖石受到風化剝落后會在主動網中堆積而形成“鼓肚子”現象、剝落的碎石掉落后支撐繩上的預應力喪失,導致主動網失效。所以僅采用主動網效果不會太理想。綜合整治思路就是讓剝落的危巖滾下來,采用具有“引導”作用的簾式網,限制落石的彈跳高度和滾動速度,在落石運動過程中逐漸衰耗其能量,將落石引導至坡腳的落石槽中。

按照上述設計思路,提出了靜態(tài)爆破清除、簾式防護網、主動防護網、承壓板錨索、被動攔石網、落石槽、預應力錨索、隨機錨桿、支撐與嵌補等多種加固措施的綜合治理方案,典型的設計斷面如圖8,具體設計原則簡述如下。

圖8 危巖整治設計示意圖

4.2.1 支撐、嵌補和填充、勾縫

①當危巖落石存在較大臨空面且基底條件較好時,采用C25混凝土支撐或嵌補。

②對原生危巖存在小于10cm的裂縫,采用灌注M10水泥砂漿處理。

4.2.2 清除、錨固

①陡崖、緩坡上松動危石采用靜態(tài)爆破清除。

②坡面裂隙發(fā)育處危巖在清除后采用承壓板錨索加固。

③陡崖或危巖體采取預應力錨索加固。

④對局部直徑小于1m的危石下部設置固定鋼墊板螺栓錨桿不少于2根。

4.2.3 主動防護網

為防止清除處理干凈后的危巖進一步風化剝落,在其外部設置主動網防護。錨桿應錨固在穩(wěn)定的巖體內,錨桿長4.5m。根據危巖勘察情況,SJDK0+95~+195段坡面設置主動防護網。

4.2.4 簾式防護網

對存在大面積崩落松動的危石堆,對坡面大危石清除后,采用簾式防護網將危石引導至落石槽中。按上述原則,SJDK0+000~+95、SJDK0+195~+330段坡面設置張口型簾式防護網,防護能級為3000kJ。

4.2.5 攔石網

陡崖下緩坡上設置一道被動攔石網,網高5m,被動網下設結合便道修筑檢修通道,通道寬0.6m,澆筑C25混凝土,厚0.2m。

4.2.6 落石槽

①簾式網下部3~10范圍設置溝深1.2m,溝寬1.5m,溝壁坡率1:1的梯形落石槽,采用C25混凝土砌筑,厚0.3m。

②坡腳線路左側35m處依地形設置一道鋼筋混凝土落石槽。

4.2.7 排水工程

主要是外圍的截排水,陡坡下緩坡上設置兩道梯形截水溝。

5 結論

衢寧鐵路黃旗嶺隧道上部高陡危巖落石整治工程已經完工,經過治理后的危巖處主、被動防護系統運營狀態(tài)良好,未發(fā)生落石崩塌等災害,治理效果顯著,有力地保證了衢寧鐵路的開通運營。本工點設計、施工實踐證明,山區(qū)危巖落石勘察與治理應因地制宜,通過收集資料、地質測繪、激光雷達等手段詳細查明危巖落石的分布和發(fā)育情況,采用計算軟件對現場巖石拋扔軌跡進行模擬,根據防護網的防護能量計算出主動防護、被動防護的落石等效直徑臨界值。針對不同裂縫、危石的形態(tài)和特征,有的放矢地采取針對性的治理措施,主被動防治技術聯合使用是較好的整治思路。