現(xiàn)成品裝置藝術(shù)的認(rèn)知因素研究

(江蘇大學(xué),江蘇鎮(zhèn)江 212013)

一、現(xiàn)成品裝置藝術(shù)的構(gòu)成

1.現(xiàn)成品裝置藝術(shù)的材料

早在20世紀(jì)初,畢加索就在他的作品《吉他》中運(yùn)用了報(bào)紙等現(xiàn)成品。在如今的生活中也可以隨處見到藝術(shù)家運(yùn)用現(xiàn)成品進(jìn)行的的創(chuàng)作嘗試。用于通過各種裝置進(jìn)行藝術(shù)設(shè)計(jì)作品的現(xiàn)成產(chǎn)品可大致可以分為:工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品和手工藝品、原材料、廢物和垃圾。

藝術(shù)家根據(jù)作品的構(gòu)想選擇能夠滿足其表現(xiàn)需求的現(xiàn)成品進(jìn)行裝置藝術(shù)的創(chuàng)作,這些現(xiàn)成品材料的屬性和特點(diǎn)都是他們選擇的標(biāo)準(zhǔn)。因此,作為裝置藝術(shù)物質(zhì)載體的現(xiàn)成品能夠在各方面對大眾的產(chǎn)生影響,進(jìn)而促進(jìn)其進(jìn)行相應(yīng)的判斷。

2.現(xiàn)成品裝置藝術(shù)的空間

大多數(shù)裝置藝術(shù)家的創(chuàng)作都是在特定的環(huán)境中進(jìn)行的,展品的布局思路和展示方式都反映了設(shè)計(jì)者的空間設(shè)計(jì),它將觀念與現(xiàn)成品聯(lián)系起來。空間作為完成此連接和轉(zhuǎn)換的必要方式,無論外觀如何,它們都是藝術(shù)家有意的設(shè)計(jì)和安排。

3.現(xiàn)成品裝置藝術(shù)的社會性

藝術(shù)是社會的產(chǎn)物,裝置藝術(shù)也有其社會表現(xiàn)和升華。現(xiàn)成產(chǎn)品的社會性可以理解為現(xiàn)成產(chǎn)品的內(nèi)涵,裝置藝術(shù)中使用的現(xiàn)成產(chǎn)品是其最直接的社會表現(xiàn)形式。藝術(shù)家根據(jù)自己的創(chuàng)作意圖選擇合適的現(xiàn)成產(chǎn)品來予以表達(dá),觀眾也可以從社會發(fā)展角度進(jìn)行觀看作品,從而了解創(chuàng)作者想要表達(dá)的內(nèi)涵。

二、現(xiàn)成品裝置藝術(shù)中關(guān)于認(rèn)知因素影響的實(shí)驗(yàn)研究

通過對現(xiàn)成品裝置藝術(shù)構(gòu)成條件的分析、相關(guān)文獻(xiàn)閱讀和訪談,這次試驗(yàn)選擇了五個(gè)主要認(rèn)知因素進(jìn)行試驗(yàn)。通過語義分析法、方差計(jì)算以及線性回歸方程將認(rèn)知因素量化從而得出不同認(rèn)知因素對大眾產(chǎn)生影響的程度。

1.實(shí)驗(yàn)方法

本次實(shí)驗(yàn)首先通過文獻(xiàn)閱讀以及訪談篩選出相應(yīng)的認(rèn)知因素,選擇了環(huán)境的契合度、構(gòu)成材料的常見程度、作品的體量大小、制作難度以及表達(dá)的內(nèi)涵是否清晰易懂這五個(gè)方面制作調(diào)查問卷,采用的是5級量表,程度由低到高。問卷通過語義差異法收集相關(guān)認(rèn)知因素評價(jià)值數(shù)據(jù)后通過spss進(jìn)行相關(guān)函數(shù)的計(jì)算得到具體的影響結(jié)果。

本次研究材料選擇了現(xiàn)成品裝置藝術(shù)圖片以及相對應(yīng)的構(gòu)成的元素(日常用品)圖片各20張。案例來源為獲得國內(nèi)外獎項(xiàng)的藝術(shù)作品以及獲得國內(nèi)外認(rèn)可的藝術(shù)家的創(chuàng)作。

2.數(shù)據(jù)分析

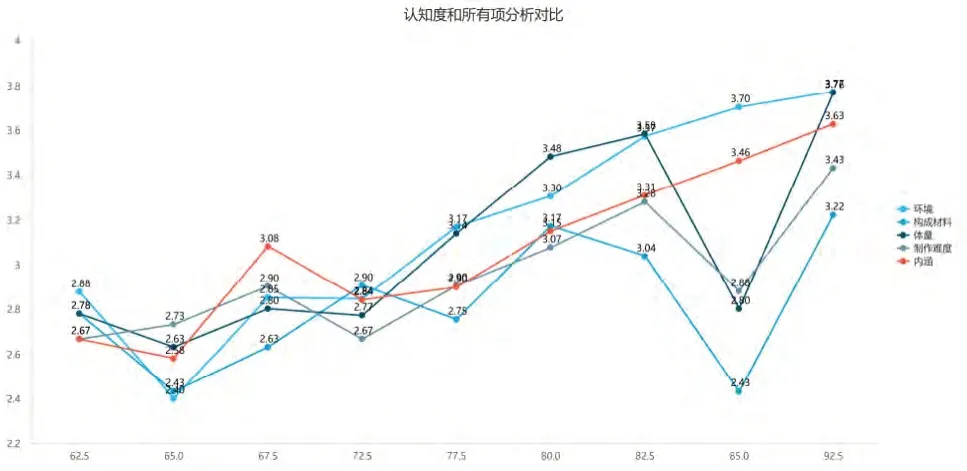

期間在周邊高校內(nèi)隨機(jī)測試了47人,其中72.5%正在從事或?qū)W習(xí)藝術(shù)相關(guān)的工作,經(jīng)過篩選后得到了有效問卷40份。如下的P-P圖反映了本次測試的結(jié)果,該圖表可以較為直觀地展示了環(huán)境、制作難度以及內(nèi)涵與認(rèn)知度有比較直接的關(guān)系,他們的評價(jià)值大都與認(rèn)知度更符合指定的分布,圖中的各點(diǎn)更近似一條直線。而體量與構(gòu)成材料這兩個(gè)因素的排布則比較混亂。(圖1)

圖1 認(rèn)知度和所有項(xiàng)對比圖

方差分析計(jì)的計(jì)算結(jié)果中顯著值為0,小于0.05,因此至少有一個(gè)因素會對認(rèn)知度產(chǎn)生顯著影響。在線性回歸方程的計(jì)算中,環(huán)境、構(gòu)成材料、體量、制作難度以及內(nèi)涵作為自變量,認(rèn)知度則設(shè)定為因變量。計(jì)算結(jié)果表明,調(diào)整后的r方值為0.768,證明了研究數(shù)據(jù)中,五個(gè)因素對認(rèn)知度的可解釋程度為76.8%,德斌沃森值1.028<2表明了自變量具有相關(guān)性,而環(huán)境和內(nèi)涵的vif值大于5,因此這兩個(gè)因素對被測者產(chǎn)生影響時(shí)會相互聯(lián)系產(chǎn)生作用。

數(shù)據(jù)中環(huán)境與制作難度的回歸系數(shù)的p值小于0.05,所以兩個(gè)因素對被測者的判斷具有較大影響,而回歸系數(shù)值的大小說明了相應(yīng)的影響程度。環(huán)境為15.312,制作難度為10.856,體量與內(nèi)涵的回歸值較小,構(gòu)成材料的影響則可以不予考慮(圖2)。

圖2 方差分析結(jié)果

3.結(jié)果分析

上述計(jì)算證明了五個(gè)認(rèn)知因素對被測者判斷的具體影響大小。被測者區(qū)分現(xiàn)成品裝置藝術(shù)與現(xiàn)成品最主要的因素是藝術(shù)品所處的環(huán)境以及裝置藝術(shù)的制作難度,也可以說是對現(xiàn)成品的改造程度。與這兩個(gè)因素相比,作品的內(nèi)涵是否清晰以及作品體量大小也一定影響,但其程度較輕。同時(shí),環(huán)境與內(nèi)涵這兩個(gè)因素也在一定程度上相互作用,共同產(chǎn)生影響。被測者較少受到構(gòu)成裝置藝術(shù)的現(xiàn)成品材料的選擇以及其常見度的影響。

環(huán)境對認(rèn)知因素的影響達(dá)到了57.8%,影響最大。環(huán)境因素的vif值也說明環(huán)境會與內(nèi)涵產(chǎn)生聯(lián)系。藝術(shù)家通過抽取現(xiàn)成品原本的作用并將其轉(zhuǎn)移至特定的場合進(jìn)而改變大眾對現(xiàn)成品原本的認(rèn)知。

杜尚將小便池送到展會展出,正是利用了展覽館這一特定的展示空間。他將本應(yīng)該置放于衛(wèi)生間的小便器挪到了本屬于“藝術(shù)品”的特定空間。美術(shù)館這一特定的空間帶來的美學(xué)的包容性,對現(xiàn)成品這一反藝術(shù)的物品進(jìn)了美化。杜尚通過環(huán)境賦予了這個(gè)小便池獨(dú)特的內(nèi)涵(圖3)。

圖3 《泉》

對于環(huán)境的選擇,認(rèn)知度較高的幾個(gè)案例的展覽的場地大都是在藝術(shù)館、展覽館等特定的公共的場所。他們利用藝術(shù)空間來包容現(xiàn)成品自帶的反藝術(shù)屬性,賦予現(xiàn)成品“審美化”的地位。促進(jìn)甚至迫使觀眾在界定的空間內(nèi)主動感受,這對現(xiàn)成品裝置藝術(shù)作品來說是必要的。

制作難度給觀者判斷帶來的影響達(dá)高到37.7%,為了更明確的表達(dá)藝術(shù)家思想,藝術(shù)家往往選擇具有相似形式或意義的相關(guān)的實(shí)物,由多個(gè)現(xiàn)成品通過錯(cuò)位、堆疊等表現(xiàn)手法對于現(xiàn)成物品予以重新建構(gòu)。

在制作難度這一因素上得分較高的作品,其作者大都運(yùn)用了新穎且具有一定難度的呈現(xiàn)形式,無論是《煙草計(jì)劃》中對上萬支香煙的排列組合還是《冰凍的時(shí)間》中對鐘表的采用的處理,都有一定的實(shí)現(xiàn)難度,這些特殊的處理手法往往能改變大眾對現(xiàn)成品的刻板印象,進(jìn)而達(dá)到藝術(shù)化的效果。

此外,在作品《何處惹塵埃中》,作者收集911事件的塵土,然后用塵土翻模塑造成玩具,再把玩具研磨成粉末后,吹到覆蓋有字體模型的地面上,最后把字模拿開形成裝置作品。這一系列復(fù)雜的創(chuàng)作過程顯示了現(xiàn)成品裝置藝術(shù)創(chuàng)作技術(shù)的復(fù)雜性和綜合型。

作品的內(nèi)涵對認(rèn)知度的影響雖然不及前兩者,但也可以依托環(huán)境產(chǎn)生更大的影響。宋冬的作品《物盡其用》中展示了母親在物質(zhì)極其匱乏的年代攢下的生活用品,這些物件見證了中國一個(gè)時(shí)代的變遷,能引起觀者強(qiáng)烈的共鳴。同樣的,作品《天書》創(chuàng)造出的矛盾感也反映了當(dāng)下很少有人能真正去讀書的現(xiàn)狀。現(xiàn)成品本身具備的大眾性特征使得現(xiàn)成品裝置藝術(shù)所表達(dá)的內(nèi)涵更容易被大眾所理解,將這一特征充分利用的作品往往更容易得到大眾的認(rèn)可。

三、結(jié)論

通過筆者的實(shí)驗(yàn)可以得知作品所處的環(huán)境和作品的制作難度是影響觀者判斷作品的主要因素,其次,作品的內(nèi)涵也會對觀者的判斷產(chǎn)生一定影響,它與環(huán)境相互聯(lián)系,共同影響著被測者的判斷。現(xiàn)成品和裝置藝術(shù)之間的主要區(qū)別在于藝術(shù)家是否對其進(jìn)行了加工處理,以獲取裝置藝術(shù)構(gòu)圖系統(tǒng)所需的藝術(shù)特征。而大眾對裝置藝術(shù)的認(rèn)知因素集中在裝置藝術(shù)品的所處環(huán)境、制作難度以及表達(dá)的內(nèi)涵,這也為藝術(shù)家未來的創(chuàng)作提供了新的方向。由現(xiàn)成品構(gòu)成的作品要實(shí)現(xiàn)由現(xiàn)成品向藝術(shù)品的升華,其標(biāo)志就在于設(shè)計(jì)師對環(huán)境的運(yùn)用、對現(xiàn)成品的改造以及對作品內(nèi)涵的注入。