朝鮮族調式混合手法在民族管弦樂《樂之舞》中的運用

(首都師范大學學前教育學院,北京 100048)

作為我國當代著名的朝鮮族作曲家,權吉浩的音樂創作因其鮮明的民族風格及個性化的音樂語言而在當今樂壇獨樹一幟。權吉浩出生于吉林省延邊自治州,自幼深受朝鮮族音樂文化的熏陶,青年時曾就讀于上海音樂學院作曲指揮系,師從許元植、王建忠、楊立青教授學習作曲,畢業后長期從事作曲、作曲理論研究及教學工作,成果卓著。曾擔任延邊音協副主席、中國朝鮮族音樂理論研究會副會長等職務,現為中國音樂學院作曲系教授、博士生導師。

權吉浩的創作深受朝鮮族音樂文化的影響,其作品涵蓋了合唱、室內樂、民族管弦樂、交響樂、歌劇等眾多體裁。其中,民族管弦樂《樂之舞》創作于2003年,曾獲“第十二屆全國音樂(民族管弦樂)評獎”二等獎。作品以我國朝鮮族地區的民族民間音樂文化為素材,采用現代音樂的創作技術,表達了對于古老朝鮮族音樂的心馳神往。這部作品的民族音樂風格集中體現在調式的運用之中,特別是對于朝鮮族俗樂中調式混合手法的巧妙借鑒十分值得關注,它不僅豐富了當代音樂創作的材料處理手段,也為民族音樂調式手法的繼承和發揚積累了寶貴經驗。下文將圍繞該作品主題的材料構建進行詳述。

一、朝鮮族俗樂體系中的調式混合手法

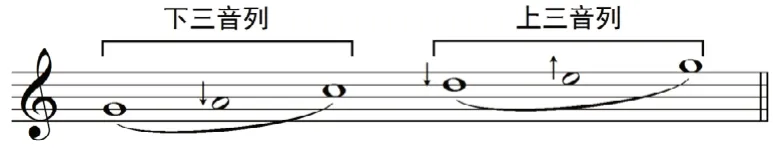

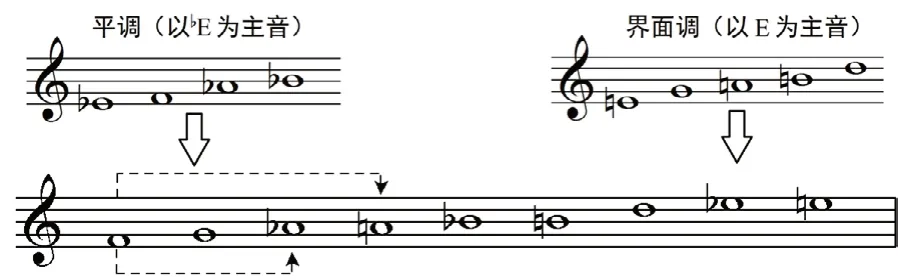

朝鮮族俗樂體系的調式系統分為“平調”和“界面調”兩大調式類別,雖然它們在形態上與漢族的五聲調式十分相似,但朝鮮族調式并非像五聲調式那樣以“連續的五度相生來闡明其結構的規律性”,而是以“三音列”為結構的基本框架,每支調式均由兩支三音列相互連接而構成,其三音列的內部結構以二度和三度音程為主,如平調音階:

譜例1,平調音階

該音階以G為主音,且其中下三音列與上三音列的音程結構完全相同——均為大二度+小三度。此外,朝鮮族調式還可通過調換三音列的前后位置而獲得各種派生調式,如由平調音階所派生的上平調音階C—D—E—G—A—(C),便是將平調音階中的下三音列G—A—C移動到上三音列而形成的,其中的D、E、A三音同樣可發生微升或微降的變化。

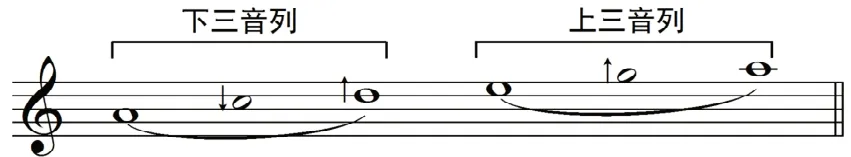

俗樂體系中的另一種調式是界面調,其形態與漢族的五聲羽調式相仿,其中的C、D、G三音也常有微升或微降的變化:

譜例2,界面調音階

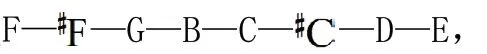

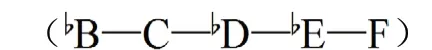

界面調除有派生調式之外還有若干變體,其中有一種稱為“調式混合”的“變異”手法,即將不同調式中的各音相互組合,以此生成各種變體調式,所生成的調式統稱為“混合界面調”。如變體混合界面調(A—B—C—D—E),該音階綜合了界面調的原型與移位,最終形成了一支含有小二度音程(B—C)的特殊五聲調式。B音作為重要的色彩音在該調式中得以強調,其不穩定的效果構成了這一混合調式的重要特征。從中我們可以發現,朝鮮族音樂的調式混合手法對調式中各音的取舍具有很大自由度,調式之間可任意組合,且混合后的調式更注重特性的突出。

二、民族管弦樂《樂之舞》中的調式混合手法

《樂之舞》采用單樂章結構,按照音樂內容的發展可將全曲分為相互并列的三個部分,各部分之間在速度關系上呈現出由慢至快的布局,同時在音樂情緒上顯現出不斷上漲的遞增趨勢,從而在整體結構中勾勒出唐代歌舞大曲“散序—中序—破”的結構特征。在整部作品的第一部分中,作曲家有所側重地借用了調式混合手法作為主題材料的組織方法,并在傳統手法的基礎上進行創新,使其在深度與廣度上都有所拓展,為這一傳統的調式手法注入了新的活力。

《樂之舞》的第一部分是主題在全曲中的初次呈示,由曲笛1聲部演奏,其節奏的不規整性營造出了散板的效果:

譜例3

在主題的陳述之后,出現了主題的5次變奏,其類型屬于復調織體的固定旋律變奏,在主題不斷重復的過程中,各對位旋律依次進入,從二聲部慢慢累加到五聲部,每一支對位旋律都以二度音程作為開始,以此與主題相呼應。同時,作曲家在處理這些對位旋律時也同樣運用了調式混合的手法,且相比主題呈現出了更為多樣的混合形態。

緊隨其后的對位聲部3由新笛1演奏,其調式由平調與界面調原型音階混合而成,其混合結果為一支九聲調式(集合9-5,音程涵量766674):

譜例4

無論從調式音級的數量還是從結構內部的音程種類看,該調式都是上述混合調式中最為復雜的一支:在其主音F上方同時出現了大小三度音程,造成大小調同體的不穩定效果;其內部音程結構包含了七對小二度與四對增四度音程,且音程的組合呈現出不規則的排列方式,這些特點使得對位3在整個變奏階段中成為最不穩定的一支旋律。

綜上所述,《樂之舞》第一部分的主題與依次進入的各對位旋律在調式混合的處理方式上,從開始對于傳統混合調式的直接拿來發展到最后各種變體調式之間的復雜混合,所混合的調式在音級數量上從五聲調式拓展至九聲調式,并不斷在結構中增加不協和音程的比重,體現出由簡至繁、由淺入深的發展趨勢,它有力地配合了該段音樂的起、承、轉、合,從而使這一材料組織手段成了音樂結構要素中的一部分。

三、結語

若論對調式語言的探索,中國音樂是很有發言權的。個性鮮明與形態多樣是中國音樂調式的重要特點,特別是少數民族的音樂調式,更是芬芳馥郁、獨具特色。作曲家權吉浩在民族管弦樂《樂之舞》中的大膽探索,將朝鮮族音樂中的調式手法與當代作曲技術相結合,無疑是為我國少數民族音樂文化的繼承和發揚提供了新的思路。在這部作品中,朝鮮族的調式混合手法得以全方位地應用于作品之中,它不僅作為材料組織手段,更成為組成作品結構布局的重要支柱,使民族音樂的甘露真正成融入音樂創作中的血液中,這些都為我國當代音樂創作積累了寶貴的經驗。