甘肅中部地區(qū)秸稈資源產(chǎn)量及潛力估算

羅峰,張浩珍,楊婕妤,陳強(qiáng)強(qiáng)

(甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院,甘肅 蘭州 730070)

隨著畜產(chǎn)品需求量的日益增長(zhǎng)和飼料價(jià)格的持續(xù)上漲,秸稈資源的開(kāi)發(fā)利用持續(xù)受到國(guó)家的重視與關(guān)注。2015年“糧改飼”政策試行以來(lái),飼草料種植面積不斷擴(kuò)大,對(duì)緩解“人畜爭(zhēng)糧”矛盾,補(bǔ)充草食家畜飼草料供給缺口發(fā)揮了顯著作用。然而,受限于農(nóng)戶(hù)觀念、技術(shù)、資金、機(jī)械化等諸多因素,糧、經(jīng)、飼三元種植結(jié)構(gòu)尚未形成,“以糧養(yǎng)畜”的草牧業(yè)發(fā)展緩慢,且經(jīng)濟(jì)效益較低。因此,加快當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)作物秸稈資源的飼料化利用,是實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重要選擇。本研究在對(duì)甘肅中部地區(qū)作物秸稈資源測(cè)算的基礎(chǔ)上,估算了秸稈飼料化利用的畜牧承載力,以期為種植結(jié)構(gòu)調(diào)整提供理論依據(jù),進(jìn)而促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展,構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合的節(jié)能循環(huán)型農(nóng)牧發(fā)展模式,促進(jìn)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

1 材料和方法

1.1 研究區(qū)概況

研究區(qū)為甘肅中部地區(qū),地處黃土高原溝壑區(qū),位于黃土高原、青藏高原、內(nèi)蒙古高原3大高原交接處,包括蘭州市、白銀市、臨夏州、定西市等4市(州),19個(gè)縣(區(qū))。中部地區(qū)土地資源豐富,國(guó)土總面積6.13萬(wàn)km2,總?cè)丝?021.83萬(wàn)人;區(qū)域耕地面積148萬(wàn)hm2,占總面積的23.4%,是以雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)業(yè)區(qū),種植作物以小麥、玉米、薯類(lèi)為主,養(yǎng)殖業(yè)較為發(fā)達(dá)。研究區(qū)農(nóng)作物秸稈資源豐富,但秸稈資源綜合化利用結(jié)構(gòu)不盡合理,秸稈資源化利用和畜牧業(yè)綜合發(fā)展問(wèn)題亟待解決,農(nóng)作物秸稈如何科學(xué)合理的資源化利用迫在眉睫。

1.2 秸稈資源估算方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

準(zhǔn)確界定秸稈是估算秸稈資源量的前提。本研究基于廣義視角對(duì)秸稈的界定,即收獲作物的主要農(nóng)產(chǎn)品后剩余在田間的副產(chǎn)品,主要包括農(nóng)作物的根、莖、葉[1]。通過(guò)查閱整理歷年《甘肅統(tǒng)計(jì)年鑒》,獲得研究區(qū)主要農(nóng)作物小麥、玉米和馬鈴薯種植情況及畜牧飼養(yǎng)情況,選取農(nóng)作物草谷比參數(shù)、秸稈可收集系數(shù),對(duì)歷年主要農(nóng)作物秸稈資源總量和秸稈資源牧業(yè)發(fā)展?jié)摿M(jìn)行估算。

1.2.1 秸稈資源總量估算方法

(1)理論秸稈資源總量估算方法

采用國(guó)際通用草谷比法來(lái)估算農(nóng)作物秸稈資源量。計(jì)算公式如下:

Soi=Ci(1-Gi)×Ri

(1)

式中:Soi為區(qū)域i作物理論秸稈資源總量;Ci為i作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量;Gi為i作物的果實(shí)水分系數(shù);Ri為i作物秸稈籽粒比值,即草谷比取值;n為作物的種類(lèi),本研究的主要作物包括小麥、玉米、馬鈴薯;n=3。

對(duì)玉米草谷比的取值,本研究選取左旭[2]關(guān)于玉米草谷比的甘肅實(shí)地調(diào)查樣本所得數(shù)據(jù),最終取值為1.32;小麥草谷比的取值,以王曉玉[3]通過(guò)對(duì)區(qū)域劃分及實(shí)地樣方觀測(cè),獲得甘肅地區(qū)小麥草谷比取值為1.27為參照;張啟霞[4]通過(guò)對(duì)甘肅省定西市馬鈴薯的農(nóng)田樣方觀測(cè)試驗(yàn),研究得出定西市馬鈴薯草谷比為1.05,本文研究區(qū)為包括定西市在內(nèi)的甘肅中部地區(qū),考慮定西市與甘肅中部地區(qū)的環(huán)境條件基本相近,故馬鈴薯草谷比取值同上。不同作物果實(shí)系數(shù)的取值參照羅懷川[5]對(duì)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的研究(表1)。

表1 甘肅中部地區(qū)主要農(nóng)作物秸稈資源量估算主要參數(shù)

(2)可收集秸稈資源總量估算方法

秸稈資源可收集利用量是指在現(xiàn)實(shí)耕作管理尤其是農(nóng)作物收獲管理?xiàng)l件下,可以從田間收集,并為人們利用的秸稈資源的最大數(shù)量。秸稈資源可收集利用量一般根據(jù)秸稈資源的總產(chǎn)量和其可收集利用系數(shù)來(lái)計(jì)算。公式表示為:

S1i=S0i×Wi

(2)

式中,S1i為i作物秸稈資源可收集利用量;Wi為秸稈資源可收集利用系數(shù);i=1為小麥,i=2為玉米,i=3為馬鈴薯。

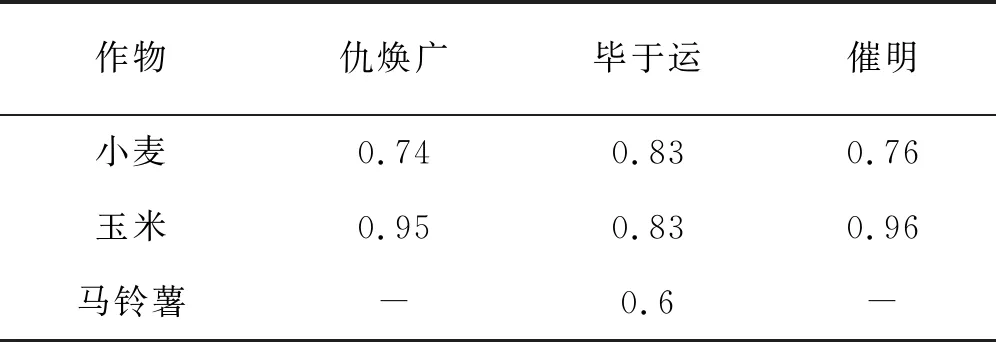

相對(duì)于草谷比參數(shù)取值研究,對(duì)于農(nóng)作物秸稈資源可收集系數(shù)取值的研究相對(duì)較少。仇煥廣[6]等人基于不同機(jī)械與人工收割的面積比例加權(quán),得出小麥、玉米、水稻的可收集系數(shù)分別為0.74、0.95、0.8;崔明[7]等人依據(jù)區(qū)域劃分,通過(guò)對(duì)不同區(qū)域作物機(jī)械收割、留茬高度進(jìn)行調(diào)查,綜合學(xué)者文獻(xiàn)已有秸稈殘留量,推算得出小麥可收集系數(shù)為0.76;玉米為0.96;畢于運(yùn)[8]等以黃淮海地區(qū)的作物留茬高度為依據(jù),基于實(shí)地調(diào)研得出,中國(guó)農(nóng)作物玉米和小麥秸稈可收集系數(shù)為0.83,馬鈴薯為0.6。本研究綜合學(xué)界研究成果,考慮到畢于運(yùn)[8]基于實(shí)地調(diào)研和大量統(tǒng)計(jì)分析,得到更為精準(zhǔn)的中國(guó)農(nóng)作物的秸稈可收集系,具有更高的可信性和權(quán)威信。因此,本研究參考畢于運(yùn)對(duì)可收集秸稈資源系數(shù)的取值(表2)。

表2 作物可收集系數(shù)參數(shù)取值

1.2.2 研究區(qū)秸稈飼料畜牧承載力估算方法 可收集作物秸稈資源的理論載畜量依據(jù)草食家畜年末存欄量和羊單位日采食量1.8kg進(jìn)行計(jì)算[9-10],而可收集秸稈的實(shí)際載畜量以秸稈飼料化的利用率為系數(shù),以可收集秸稈理論載畜量為基數(shù)進(jìn)行估算。可收集秸稈理論載畜與實(shí)際載畜量之差即為可收集秸稈載畜的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(1)可收集秸稈理論畜牧承載力及實(shí)際畜牧承載力估算公式:

(3)

(4)

式中:W0為可收集秸稈資源理論畜牧承載力;W1可收集秸稈資源實(shí)際畜牧承載力;Sli為秸稈資源可收集利用量;N為羊日均飼草量,N=1.8 kg/d[9-10];B為秸稈飼料化利用率,B=59.6%[11-12]。

(2)可收集秸稈資源畜牧養(yǎng)殖潛力估算公式:

R=W0-W1

(5)

R為秸稈載畜量發(fā)展?jié)摿?羊單位);W0為可收集秸稈資源理論畜牧承載力(羊單位);W1可收集秸稈資源實(shí)際畜牧承載力。

2 結(jié)果與分析

2.1 秸稈資源量估算與分析

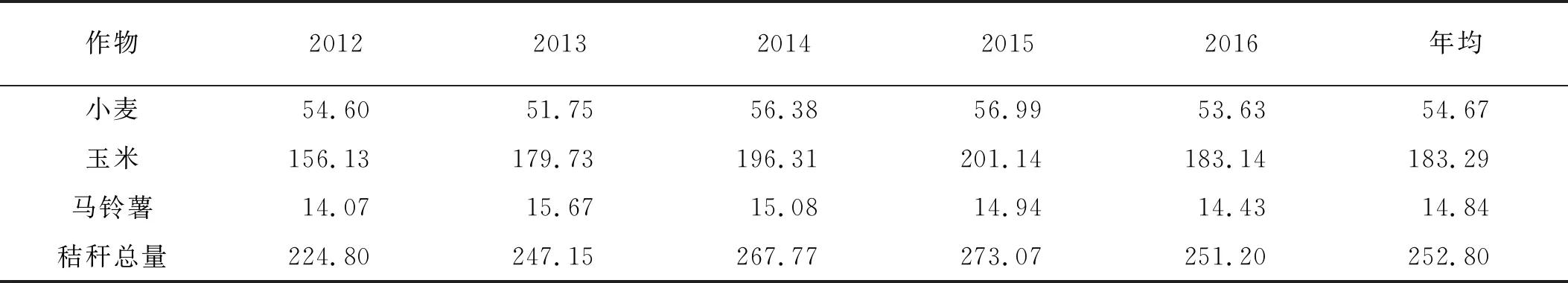

2012~2016年,作物秸稈理論產(chǎn)量整體呈先增后降的趨勢(shì),由2012 年的224.80萬(wàn)t 增長(zhǎng)至2015 年273.07萬(wàn)t,而2016年下降至251.20萬(wàn)t。甘肅中部地區(qū)主要秸稈資源來(lái)自小麥和玉米,占農(nóng)作物秸稈資源總量的94.14%。其中,小麥年平均54.67萬(wàn)t,占秸稈總量的21.63%;玉米年均可收集秸稈總量為183.29萬(wàn)t,占秸稈總量的72.51%;馬鈴薯年均秸稈總量?jī)H為14.84萬(wàn)t,占秸稈總量的5.87%(表3)。甘肅中部地區(qū)以玉米作物種植為主,玉米秸稈是該地區(qū)主要的秸稈來(lái)源。

表3 2012~2016年甘肅中部地區(qū)主要農(nóng)作物秸稈資源量及構(gòu)成

表4 2012~2016年甘肅中部地區(qū)主要作物秸稈資源總量

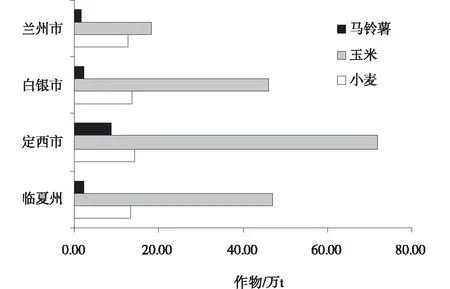

2.1.1 研究區(qū)秸稈資源區(qū)域分布 2012~2016年甘肅中部地區(qū)各市主要農(nóng)作物秸稈可收集總量占比的大小依次為:定西市37.67%>臨夏州24.85%>白銀市24.56%>蘭州市12.92%。種植業(yè)主要集中于耕地面積較大的定西市、白銀市,定西市2012~2016年均可收集秸稈資源總量為95.22萬(wàn)t位居首位,白銀市以62.08萬(wàn)t排第2,而蘭州市屬于工業(yè)城市,耕地面積相對(duì)較少,秸稈資源總量最少為32.67萬(wàn)t(表4)。表明,作物秸稈資源區(qū)域差異顯著,中部地區(qū)秸稈資源形成以通渭縣、會(huì)寧縣、安定區(qū)、隴西縣為核心的集聚區(qū)。秸稈資源總量的作物構(gòu)成,四市的小麥、玉米、馬鈴薯秸稈資源總量差異較大,可收集小麥秸稈資源總量均最少,玉米秸稈反之(圖1)。這與各市自然環(huán)境、農(nóng)作物播種面積、作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量有較大關(guān)系。

圖1 2012~2016年甘肅中部地區(qū)可收集秸稈資源總量的作物構(gòu)成Figure 2 Crop composition of total straw resources collected in central Gansu from 2012 to 2016

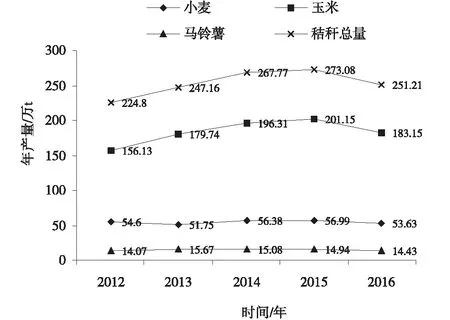

2.1.2 研究區(qū)可收集秸稈資源總量變化趨勢(shì) 2012~2016年甘肅中部地區(qū)可收集秸稈資源總量整體呈先增后減趨勢(shì)。玉米秸稈總量的年度變化與中部秸稈資源總量變化基本相似,而小麥和馬鈴薯秸稈總量基本保持平穩(wěn)波動(dòng)(圖2)。2012~2016年秸稈總量的變動(dòng)大致可以分為“一增、一平、一減”3個(gè)階段。“一增”是指2012~2014年快速增長(zhǎng),由2012年的224.80萬(wàn)t增長(zhǎng)至2014年的267.77萬(wàn)t,年均增速5.48%,期間,甘肅省全膜雙壟溝播玉米推行,玉米種植面積大幅度增加。“一平”是指2014~2015年甘肅中部地區(qū)秸稈總量增加5.30萬(wàn)t,增長(zhǎng)緩慢。“一減”是指2015~2016年秸稈資源總量減少至251.20萬(wàn)t,因甘肅中部地區(qū)地處溫帶大陸氣候,屬于旱作農(nóng)區(qū),作物種植受限于自然條件,2016年甘肅中部地區(qū)旱災(zāi)面積為335.07×103hm2[12],導(dǎo)致秸稈資源量較2015年相比減少了17.87萬(wàn)t,作物秸稈豐欠受自然條件影響極為顯著。

2.2 農(nóng)作物秸稈資源畜牧養(yǎng)殖潛力分析

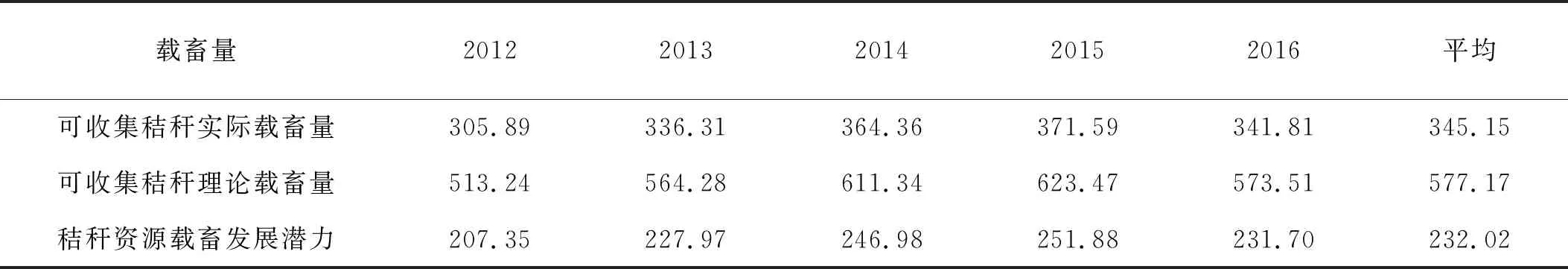

2.2.1 秸稈資源理論載畜量及實(shí)際載畜量 2012~2016年甘肅中部地區(qū)秸稈載畜量整體呈先增后減的趨勢(shì),可收集秸稈資源年均理論載畜量為577.17萬(wàn)羊單位,年均實(shí)際載畜量為345.15萬(wàn)羊單位,秸稈載畜發(fā)展?jié)摿薮?表5)。由于甘肅中部地區(qū)秸稈飼料化利用率較低,加之農(nóng)戶(hù)對(duì)秸稈資源化利用的認(rèn)知不足,且秸稈飼料化利用受限于技術(shù)、資金、機(jī)械等多方因素,導(dǎo)致秸稈資源的實(shí)際載畜量與理論載畜量相差較大。

圖2 2012~2016年甘肅中部地區(qū)主要作物可收集秸稈年產(chǎn)量Figure 2 Annual yield of straw collected of major crops in central Gansu from 2012 to 2016

表5 2012~2016年甘肅中部地區(qū)可收集秸稈資源畜載畜及發(fā)展?jié)摿?/p>

2.2.2 可收集秸稈資源草食家畜載畜發(fā)展?jié)摿浪?秸稈資源草食家畜載畜發(fā)展?jié)摿Γ粗冈诂F(xiàn)有草食家畜總量的基礎(chǔ)上,提高秸稈資源的飼料化利用率可增加的草食家畜總量。秸稈資源草食家畜載畜發(fā)展?jié)摿槔碚撦d畜量減去實(shí)際草食家畜總量;根據(jù)公式(5)計(jì)算得到,2012~2016年甘肅中部地區(qū)可收集秸稈資源草食家畜載畜發(fā)展?jié)摿?表5)。2012~2016年甘肅中部地區(qū)年均可收集秸稈資源總量252.80萬(wàn)t,秸稈資源年均理論載畜量為577.17萬(wàn)羊單位,而秸稈資源實(shí)際飼用率僅59.60%,年均實(shí)際載畜量345.15萬(wàn)羊單位。可收集作物秸稈資源理論載畜發(fā)展?jié)摿?32.02萬(wàn)羊單位,接近現(xiàn)有草食家畜總量的3倍之多,這意味著甘肅中部地區(qū)秸稈資源豐富,理論上有232.02萬(wàn)羊單位的草食家畜發(fā)展空間。若提高秸稈飼料化利用率,不僅能增加畜牧養(yǎng)殖效益,同時(shí)減少秸稈焚燒、棄置等粗放的處置方式,改善環(huán)境。

3 討論

我國(guó)糧食產(chǎn)量逐年攀升,作物秸稈數(shù)量隨之增多,國(guó)家對(duì)秸稈資源化利用日益重視,使得秸稈資源量也成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量目標(biāo),學(xué)者關(guān)于秸稈資源做了大量研究[13-17]。就農(nóng)區(qū)秸稈利用方式來(lái)看,農(nóng)戶(hù)秸稈處置方式呈現(xiàn)出多元化特征,飼料化利用和燃料利用成為最重要的利用方式,這與當(dāng)?shù)赜凭玫酿B(yǎng)殖習(xí)慣相符合,同時(shí)農(nóng)戶(hù)就地取“柴”,直觀地折射出當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境嚴(yán)酷、農(nóng)村能源匱乏的現(xiàn)實(shí)。同時(shí),秸稈的棄置和露天焚燒并存,造成資源浪費(fèi)和污染環(huán)境[18-20]。秸稈作為草食家畜飼料,含豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,每7.6kg鮮玉米秸稈所含的營(yíng)養(yǎng)成分相當(dāng)于1kg玉米粒[21],甘肅中部地區(qū)屬農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū),秸稈資源豐富,秸稈飼料化具有較高的利用價(jià)值,并且符合當(dāng)前我國(guó)“糧改飼”農(nóng)業(yè)改革發(fā)展方向[22]。

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高,飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,肉產(chǎn)品需求增加,而草地資源退化,加劇了飼料需求與供給之間的矛盾,農(nóng)作物秸稈作為優(yōu)質(zhì)粗飼料,可彌補(bǔ)草食家畜飼草需求[23,24]。學(xué)者們關(guān)于農(nóng)作物秸稈飼料化利用主要是從技術(shù)、工藝、政策、對(duì)策等角度進(jìn)行了研究[25-31]。對(duì)于秸稈載畜潛力的估算研究較少。而正確合理地估算秸稈載畜潛力及其經(jīng)濟(jì)效益,是秸稈飼料化利用技術(shù)改進(jìn)及相關(guān)政策制定的前提,對(duì)秸稈飼料化利用具有重要意義。本研究以羊單位日均采食量為依據(jù),在全面估算秸稈資源量的基礎(chǔ)上,科學(xué)合理地計(jì)算秸稈載畜潛力及其經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)未來(lái)草食家畜養(yǎng)殖具有指導(dǎo)意義,同時(shí)為制定畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供了依據(jù)。另外,當(dāng)前的秸稈載畜潛力的分析基本都是基于歷史數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)概算,對(duì)未來(lái)動(dòng)態(tài)變化和潛力預(yù)判,尤其是基于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源利用率提升情景下載畜量的情景模擬分析不足,是今后學(xué)術(shù)界研究的重要方向。

在推行“糧改飼”,發(fā)展草食節(jié)糧型畜牧業(yè)的背景下[32-33],甘肅中部地區(qū)秸稈飼料化利用率由2010年的47.5%提高至2014年的59.6%。畜牧強(qiáng)省戰(zhàn)略的提出及各項(xiàng)秸稈資源化利用政策的出臺(tái),使得秸稈飼料化利用率增長(zhǎng)較快,但仍遠(yuǎn)低于新疆等畜牧強(qiáng)省。2017年召開(kāi)的中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)指出,玉米的整體消耗中,僅1%用于居民食用,而用作飼料所消耗的占比高達(dá)41%,導(dǎo)致畜牧養(yǎng)殖效益低下。且畜牧業(yè)僅停留在牧區(qū),農(nóng)業(yè)僅停留在農(nóng)區(qū),農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)相脫離,為實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)高效生產(chǎn),農(nóng)牧結(jié)合的新型種養(yǎng)模式勢(shì)在必行。本研究估算得出甘肅中部地區(qū)秸稈載畜可發(fā)展?jié)摿Ω哌_(dá)232.02萬(wàn)羊單位,但是由于受自然環(huán)境、農(nóng)戶(hù)觀念和意愿及相關(guān)政策等諸多因素影響,使得甘肅中部以定西、白銀為首的種植大市,目前仍存在農(nóng)牧結(jié)合不夠,并沒(méi)有根本上改變?nèi)诵鬆?zhēng)糧的局面,仍處在以糧養(yǎng)畜的困境,農(nóng)牧結(jié)合的種養(yǎng)模式有待探索。

草原超載過(guò)牧,草地退化嚴(yán)重,加劇了環(huán)境惡化。政府相繼出臺(tái)了各項(xiàng)政策,雖對(duì)草地資源環(huán)境壓力有所緩解,但是對(duì)于畜牧業(yè)發(fā)展成效并不顯著。因此以秸稈飼料為突破口發(fā)展畜牧業(yè),補(bǔ)給飼草料供給缺口,可實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)融合發(fā)展的綠色循環(huán)農(nóng)業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái),作物秸稈被界定為農(nóng)業(yè)附屬產(chǎn)品,對(duì)作物秸稈資源的綜合利用方式與利用效率提升方面研究還需進(jìn)一步深入。目前關(guān)于秸稈養(yǎng)畜的研究分析了其意義、可行性以及經(jīng)濟(jì)效益,但是忽略了秸稈養(yǎng)畜過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境效益,同時(shí),對(duì)于畜牧業(yè)發(fā)展方面,如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)加銷(xiāo)、貿(mào)工農(nóng)一體化,通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條,提升秸稈養(yǎng)畜的效益方面還需進(jìn)行深入研究。

4 結(jié)論

本研究估算得出2012~2016年甘肅中部地區(qū)年均可收集秸稈資源總量為252.80萬(wàn)t,仍有102.13萬(wàn)t的秸稈資源利用方式不盡合理,被焚燒、閑置等。就秸稈資源的作物構(gòu)成來(lái)看,研究區(qū)主要農(nóng)作物秸稈資源以玉米秸稈為主,產(chǎn)量為183.29萬(wàn)t,其次為小麥秸稈,馬鈴薯秸稈最少,僅占秸稈資源總量的5%左右;就秸稈資源的區(qū)域分布來(lái)看,定西市的秸稈資源總量位列四市之首,白銀市次之,其次為臨夏州,蘭州市最少;中部地區(qū)形成以會(huì)寧、通渭、安定區(qū)、隴西縣為集聚的秸稈資源豐富區(qū)。2012~2016年甘肅中部地區(qū)可收集秸稈資源理論載畜量為577.17萬(wàn)羊單位,但是秸稈資源飼料化利用率僅為59.60%,致使可收集秸稈實(shí)際載畜量為345.15萬(wàn)羊單位。這意味著甘肅中部地區(qū)理論上秸稈資源豐富,在現(xiàn)有載畜量的基礎(chǔ)上還可承載232.02萬(wàn)羊單位的草食家畜,同時(shí)表明,秸稈資源在畜牧養(yǎng)殖方面利用不足。草食家畜飼喂方式缺乏合理性,豐富的秸稈資源并沒(méi)有的到科學(xué)合理高效的利用,反而因其焚燒、閑置等不科學(xué)的利用方式造成環(huán)境污染及其他問(wèn)題,大量的秸稈資源被浪費(fèi),這不僅極大的制約了畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展,還阻礙了整個(gè)農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

2005年以來(lái),國(guó)家相繼出臺(tái)了秸稈綜合利用的系列政策,旨在提高秸稈資源利用效率、緩解環(huán)境負(fù)外部效應(yīng),加之甘肅省“畜牧強(qiáng)省戰(zhàn)略”的出臺(tái),為秸稈資源飼料化利用提供了有力的政策支持,但秸稈飼料化利用效率依然較低。應(yīng)加大秸稈飼料加工技術(shù)的研發(fā)和推廣,完善秸稈飼料化利用的政策保障體系,增加農(nóng)戶(hù)飼料化利用意愿,探索種養(yǎng)結(jié)合的新型農(nóng)牧發(fā)展模式,實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)增效共贏。