時空融合的市場主體監管平臺建設與實踐

劉洪波,安麗超,程宇翔

(1.重慶市地理信息和遙感應用中心,重慶 100083)

近年來,隨著我國經濟社會的高速發展,新技術、新模式、新業態不斷涌現,特別是在“放管服”背景下,市場準入門檻不斷降低,簡化了登記手續,激發了市場活力,市場主體數量激增,全社會信息量裂變式增長,給市場監管工作帶來新的挑戰。為貫徹落實國務院決策部署,解決“放開”的同時“管好”市場主體、維護公平競爭的市場秩序等問題,運用大數據技術加強市場監管,實現市場監管專業化、全程化和精細化,持續提升政府市場監管效能,具有十分重要的意義[1]。

作為重慶市體制機制改革的先行區和前沿陣地,兩江新區于2014年率先對工商、食藥、質監3個部門機構進行了整合,探索了市場監管新模式。機構改革后,兩江新區市場主體數量激增,激發了市場活力,極大改善了營商環境,但也面臨著種種挑戰[2]:①對于激增的市場主體,監管力量有所不足;②對于整合后的監管業務,缺乏有效的綜合監管體系;③對于開放的營商環境,缺乏大數據監管技術手段。鑒于此,本文針對市場主體監管與服務工作中存在的問題與挑戰,綜合運用現代信息技術,立足時空融合監管理念,按照“網格化+分類監管”的總體思路,設計并開發了兩江新區市場綜合監管平臺,以提升兩江新區綜合監管與服務保障能力。

1 總體架構

圍繞上述現狀需求,兩江新區立足時空融合監管理念,以經濟戶口數據為核心,以電子地圖為基礎,以空間定位為支撐,設計并開發了市場綜合監管平臺,實現了全地域空間可視監管、全任務集中協同執行和全過程風險預警防控,打造了“網格化+分類監管”的智慧監管新模式[3-5]。平臺以監管人員為軸心,通過地理空間網格劃分界定了各監管單元的空間范圍,并根據網格綁定的監管干部和任務信息進行提示,以減少因管轄范圍不清而造成的工作推諉;同時按照信用等級對市場主體進行分類監管,實行市場主體風險分類,將有限的監管力量分配給需要重點監管的對象,極大提升監管效率[6]。

1.1 總體架構設計

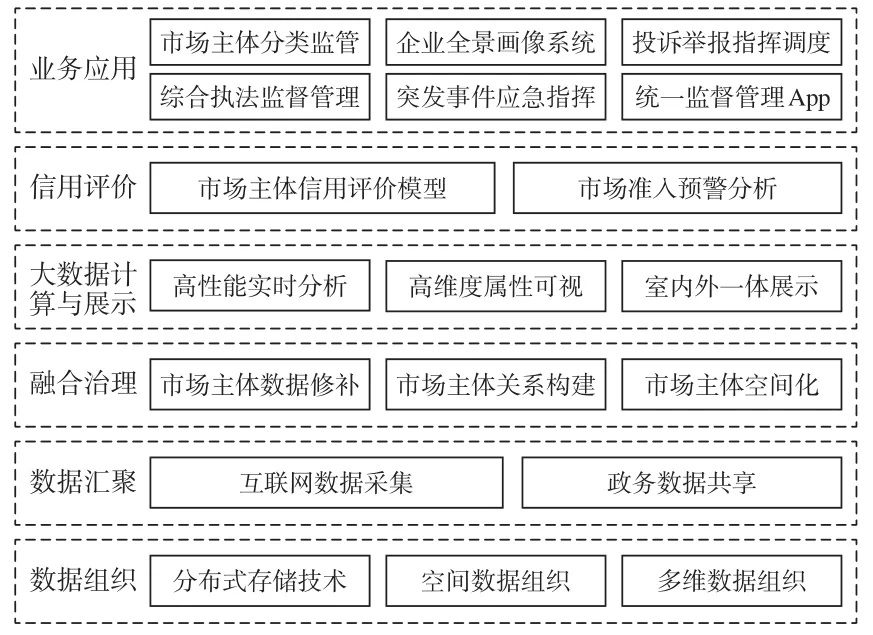

平臺總體架構以市場監管相關法律法規和信息化安全體系為保障,主要由數據組織、數據匯聚、融合治理、大數據計算與展示、信用評價和業務應用6個部分組成,如圖 1 所示。

圖1 平臺總體架構圖

數據組織層主要為平臺數據組織與存儲方式。針對不同數據類型采用不同的存儲方式,如結構化數據采用Postgres-XL進行存儲,空間數據采用PostGIS進行存儲,多媒體數據采用文件系統HDFS方式進行存儲。數據匯聚層主要為多源市場主體信息采集與數據組織技術,包括互聯網數據和政務數據采集,服務于市場監管大數據匯集。采集的數據包括空間數據和非空間數據,基于不同渠道采集的數據,按照市場主體基本信息、業務信息、經營信息和其他信息進行分類存儲,實現對數據的匯聚管理,構建市場主體原始數據庫。融合治理層負責根據數據匯聚層構建的原始數據庫,開展數據修補、數據關聯關系建立、數據空間化處理等系列工作,建成以市場主體社會信用代碼為唯一編碼的數據管理體系,實現對市場主體數據的治理、融合、空間化,形成市場主體全景畫像。大數據計算與展示層主要實現市場主體全景畫像的大數據計算與空間展示,實現市場主體高性能實時計算、市場主體高維度屬性聯動展示以及室內地圖模型建模與展示。信用評價層按照兩個不同的指標維度,通過市場主體基本信息和業務運行信息,建立市場主體的分級分類指標系統,以實現主體分類化監管。市場主體按照不同的信用等級可分為A、B、C、D四類,將市場監管的重點放在B、C類,通過市場主體全景畫像,建立監管指標數據體系;結合市場主體行為的時間維度信息,構建市場主體登記、運行、注吊銷一系列管理閉環的自動化智能評定模型;通過設置不同的時間粒度,并與市場主體基本信息進行對接,實現主體監管等級的自動化動態評定。業務應用層負責根據市場監管業務需要,開發數據共享匯聚系統、信用分類監管系統、企業全景畫像系統、綜合任務監管系統、智能分析展示系統和移動監督管理系統,以實現對市場主體的綜合監管任務。

1.2 數據資源架構

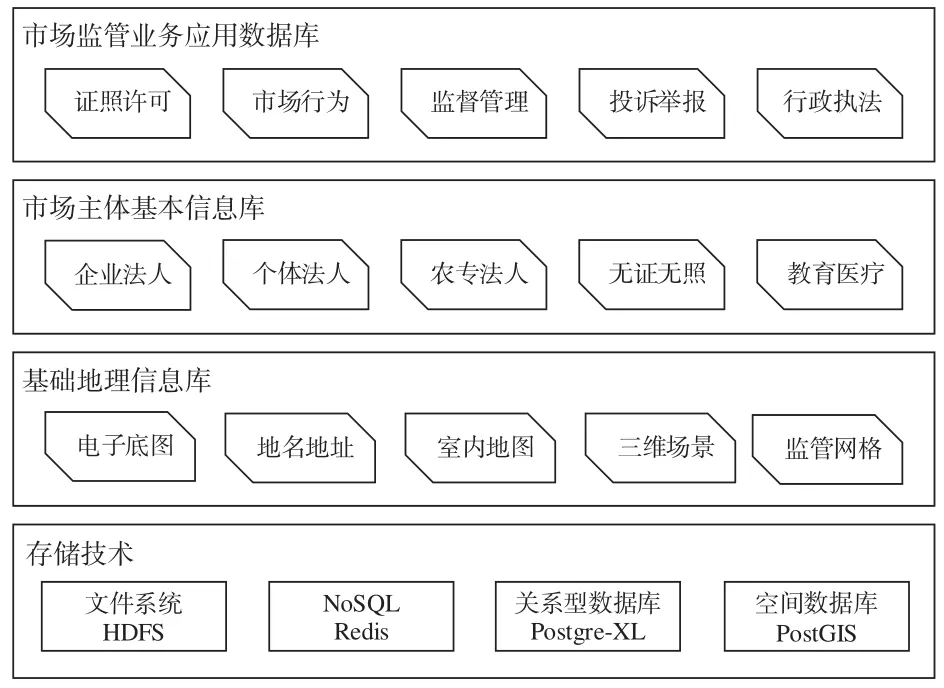

平臺采用統一的數據模型和標準規范,圍繞市場主體綜合監管的主線,通過收集、抽取、整合與接口訪問等多種信息采集方式,構建多源、多時態、多尺度的數據資源中心[7]。平臺主要由基礎地理信息庫、市場主體基本信息庫、市場監管業務應用數據庫3個部分組成(圖2),其中基礎地理信息庫作為基礎地理信息支撐數據庫,主要包括電子地圖、地名地址、三維場景、監管網格等數據內容,利用電子地圖支撐市場監管業務可視化;市場主體基本信息庫作為市場監管的基礎數據庫,主要包括市場監管業務的監管對象及其關聯信息,即企業、個體、農專、學校等各類市場主體的基本信息;市場監管業務應用數據庫主要為與市場主體相關的“五位一體”各類業務信息,包括證照許可、市場行為、監督管理、投訴舉報、行政執法等各大業務運行所需要和生產的數據以及相關部門、互聯網上的涉企信息。

圖2 數據資源架構圖

1.3 綜合監管流程

綜合監管流程的制定是為了建立統一的任務指揮中心,實現對工商、質監、食藥的業務整合,統一下發、統一處置、統一辦結,節省監管的戶均受力,整合監管流程,提升監管效能。其具體流程(圖3)包括:①任務受理,用于接收上級交辦的任務、熱線電話任務和年度計劃任務等,通過平臺對接收后的各類任務進行統一管理,實現任務分發;②任務處置,業務員按流程分板塊對分發后的任務進行處置,并將任務下發至移動端進行統一辦理并辦結;③結果處置,根據任務辦理情況對處置結果進行回復或公示,并將處置結果納入主體信用評價過程。

圖3 綜合監管業務流程圖

2 關鍵技術

2.1 數據立方體技術

數據立方體是針對時空數據特點提出的數據結構,通常是按照空間、類別、時間來構建的。該結構對不同維度進行了分層,其中空間維度以四叉樹的形式組織,類別維度以平頂樹的形式組織,而時間維度則作為一個標記有時間戳的數組存儲于每個結點上[8]。

市場主體數據的體量在百萬級,傳統方式已不能滿足市場主體的全局空間分布、自定義區域分析對比、計算結果實時反饋等要求。數據立方體技術是專門針對海量時空數據設計的數據存儲和索引技術,與平臺應用場景十分契合。

2.2 政務數據共享技術

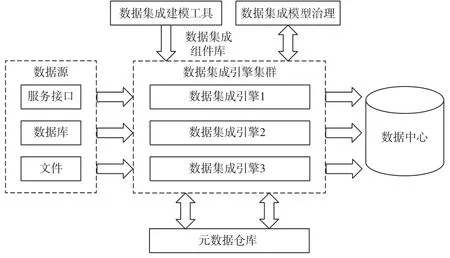

利用國家部委、市級部門、區縣等政府部門共享的涉及市場主體信用信息的政務信息資源,建立多源異構數據在線匯聚通道,提供數據庫、服務接口以及文件等多源異構數據的共享匯聚模式,實現數據在線匯聚、自動解析入庫、數據標準化處理等(圖4)。

圖4 數據共享集成流程圖

2.3 地理編碼引擎技術

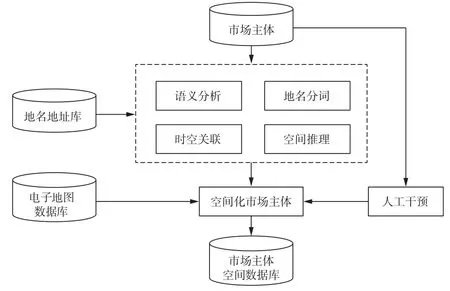

地理編碼引擎是實現非空間數據向空間數據轉化的橋梁,基于市場主體注冊的地址數據,首先通過基于空間語義約束的地名地址智能匹配技術,實現所有市場主體的自動空間化;然后對帶有空間屬性的市場主體進行審核,進一步提高空間數據的準確性;最后將帶有空間屬性的市場主體定位到電子地圖中,形成市場主體空間數據庫(圖5)。

圖5 地理編碼匹配引擎

2.4 智能評定模型

為解決監管點多面廣、監管人員不足的問題,提出了以信用為核心的市場主體監管等級指標,將市場主體按照不同的信用等級分為A、B、C、D四類,并將市場監管的重點放在B、C類(圖6)。根據監管等級分級,制定了相應的等級評價體系;橫向上抓取了工商、質監、食藥各業務系統的相關數據,縱向上獲取了市場主體行為的實時信息,并結合市場主體行為的時間維度信息,構建了市場主體從登記、運行到注吊銷一系列管理閉環的自動化智能評定模型;通過設置不同的時間粒度,并與市場主體基本信息進行對接,實現了主體監管等級的自動化動態評定。

圖6 市場主體信用等級評定

3 應用實例

兩江新區市場綜合監管平臺于2015年12月正式上線運行,依托云計算、大數據、地理信息、移動互聯網等技術,實現了市場主體的“網格化+分類監管”、投訴舉報指揮調度、突發事件應急指揮、綜合案件執法、質量安全監督等功能;完成了行政許可一體化、市場監管一體化、消費維權一體化、行政執法一體化、質量監管一體化等5個一體化建設,創新了監管模式;通過信息化、網格化管理,形成了“點、線、面”立體監管格局,提高了監管效率,減少了對企業的重復打擾,改善了營商環境。市場主體快速增加,年增長速度達到25%以上,對于投訴舉報咨詢件的辦理時效得到了全面提速,大大提高了消費維權的時效性。兩江新區市場綜合監管平臺界面如圖7所示。

圖7 兩江新區市場綜合監管平臺界面

4 結 語

本文針對監管體制改后市場主體綜合監管與服務面臨的普遍性問題,通過網格劃分,準確界定了監管范圍,以減少基層因管轄范圍不清而導致的工作推諉情況。通過市場主體分類,將有限的監管力量分配到需要重點監管的對象上,實現了精準監管。通過任務綜合監管,對監管工作進行任務整合,以任務的方式下達基層,對任務數量、完成進度、監管質量、后續處置進行全程量化,既解決了監管工作層層部署的弊端,又達到了監管留痕的效果。

兩江新區市場綜合監管平臺自建設運行以來,在信用監管、消費維權、執法辦案等領域應用廣泛,實現了市場監管空間可視化、信息集成化、網格分類化、任務精細化、風險預警化管理,提高了市場監管效率,降低了監管成本,為市場監管信息化建設開創了全新的監管模式,積累了豐富的技術保障和寶貴的實踐經驗,也為國家機制體制改革和市場監管業務工作提供了技術支撐。