伴生與塑造:博物館初心與品格

袁暢

萌芽:科教配套“同文館”

“博物館”是一個舶來詞,最早將英文“Museum”譯作“博物院”,“院”非“館”,無非是形容其藏物之豐。該詞譯者王韜于1867一1870年間隨英人理雅各(音譯)赴英國譯書。

起步:古物陳列紫禁城

與近代科技、社會教育相伴而生;兼研學與展覽功能于一處,中國博物館的 “初心”? 與文化的集成和文明的演進息息相關。1925年10月10日,故宮博物院的成立是我國博物館事業走向成熟、走向國際的一座里程碑。

發展:紅色博物遍京師

從“博物館”展覽、社教、研究、保護、交流等功能看,博物館是“一種能夠適應多元形態的理念與實踐”。但從“文化自信”的角度出發,我認為“博物館”應該融入 “國家品格”。

借鑒:他山之石看運營

博物館的 “看點” 一般有三:建筑之美;內容之厚;展覽之精。從內容與形式的統一來說,“展覽”是博物館之魂,也是博物館的運營之道。

1 科教配套“同文館”

民國時期,某雜志《工商國貨陳列館開幕特刊》

“博物館”是一個舶來詞,最早將英文“Museum”譯作“博物院”,“院”非“館”,無非是形容其藏物之豐。該詞譯者王韜于1867一1870年間隨英人理雅各(音譯)赴英國譯書,曾在蘇格蘭的杜拉居留兩年。王韜譯書之余漫游英、法、俄等國,后著有《漫游隨錄》一書,據稱該書中所記各國博物館“不下十五處”。后世評價王韜為“近代改良主義政論家”,為其倡導公民社會改良,王韜與近乎同歷史時期的鄭觀應、康梁有著同樣的“改良、維新”思想。不同的是,王韜將“博物院”列入異鄉“風土人情”,“博物”之功能則定位于“廣見聞、增智慧”……

鄭觀應所作《盛世危言》一書,首次將“博物館”與興學校、辦報館等列為“新式教育”一系,并與“鐵路、輪船、礦山等”一同作為“新學必修”的近代工業文明的“時事測試內容”,有點像今天的“思想教育”課程——新式教育機構與新式教育內容。鄭觀應“設計”的博物館與其時代一般,對西方的科技有著迫切學習、知恥后勇——“師夷長技以自強”的愿景。鄭于1873年前完成《救世揭要》一書后隱居澳門潛心寫作,擴編前著,歷經20年始完成《盛世危言》(1894年出版)。其間,鄭觀應所不知道的是,他書中所繪的“博物院”已在北京“同文館”創設落地。

同文館全稱“京師同文館”(以下簡稱同文館),位于今天的北京市東城區東堂子胡同,據稱其前身為歷仕晚清乾、嘉、道、咸、同、光等六朝,曾位居軍機大臣的賽尚阿府邸。同文館創設于1862年,初期是轄屬于總理各國事務衙門的翻譯機構,發起人為彼時洋務派首領恭親王奕?。同文館創設目的,根據奕?所上奏章摘錄可見為“與外國交涉事件”“悉各國情形”“悉其底蘊”“識其性情”“諳其語言文字”,等等。隨著情勢需要,僅培養翻譯人才顯然不敷堪用,“洋人制勝之道,專以輪船、火器為先。”“洋人制造機器、火器等件,以及行船、行軍,無一不自天文、算學中來。現在上海、浙江等處,講求輪船各項,若不從根本上用著實功夫,即習學皮毛,仍無憚于實用。臣等公同商酌,現擬添設一館……(1867年)”奕?事關同文館的奏章,為我們勾勒出同文館由“譯館”向“學院”演進的過程[ 同文館鼎盛時期的組織機構主要有:英文館、法文館、俄文館、德文館、東文館等語言館;天文算學館、格致館、化學館、醫學館等科技館;以及書閣、印書處、翻譯處、物理實驗室、化學實驗室、博物館、觀星臺(天文臺)等。而英、法、俄、德文館還有前館、后館之分。京師同文館的教師等級從高到低包括總教習、教習、助教和副教習,他們的待遇各不相同。從高到低共設有總管大臣、專管大臣、監察官、提調(后又設“幫提調”一職)等職位。(京師同文館制度既是中國現代教育制度的起點,又是中國現代出版制度、現代翻譯制度、現代外交制度乃至現代官僚制度的重要淵源。)陳向陽,2009.]。而“博物館”或者“博物院”的字樣,僅僅出現在后世對同文館的研究中,歷史資料對其的記載少之又少。

“They are now stored as lumber in the museum of the college.”這段話源自同文館總教習丁韙良①的回憶錄《花甲憶記(The Cycle of Cathay)》。丁于1869-1894年任同文館總教習,任期長達25年。他的這段話講的是他將一臺發報機放進博物館,而《同文館記》《花甲憶記:一位美國傳教士眼中的晚清帝國》的譯者們將文中“Museum”譯為“陳列所”,同文館中的博物館就這樣湮滅在歷史中。同文館中的“博物館”究竟是怎樣一個存在?無論準確與否,“陳列所”這一翻譯卻給了我們一個靜態的想象空間。

丁韙良作為“總教習”,有著自己獨特的教學方式——即 “以科學為矢, 射宗教之的”。進一步說,丁韙良認為,每一處傳教之所都應建一座博物館,其目的是“展示西方的技術和科學”;同時,對每位傳教士應配備“魔燈、留聲機、光學儀器、電學器具和蒸汽機械等一樣的科學玩具……”可以想象,丁韙良在同文館的“博物館”里“陳列”著什么樣的器物……同文館中坐落著中國第一座博物館的證據還見于1992年出版的《中國大百科全書(文物、博物館卷)》,“中國人創辦博物館開始于19世紀70年代,主要是為配合學習西方自然科學技術知識而設立的。1876年京師同文館首先設博物館”。這樣簡單的一句話,卻道出了從王韜、鄭觀應、奕?、丁韙良等第一代中國博物館締造者們對“博物館”的認知——即“配合學習西方自然科學技術知識而設立的”。

京師同文館舊照

2 古物陳列紫禁城

如果說我國近代博物館的建立是為了傳播西方自然科學技術知識,那么繼同文館博物館之后,北京(平)紛紛建立的“陳列所”則是近代城市文明東漸的產物。這一座座“東漸”的陳列所,涉及領域包括:工藝、交通、衛生、地質、古物等等,依托博物館教育的功能,為近代“市民”文明的塑造提供一處處“觀古今之變遷,驗文明之進退”的研學之地。

20世紀伊始(1905年),清政府在抵制美貨、收回利權運動下,各地以“工商陳列所”的形式進行“名牌國貨展覽”,彼時稱為“羅列貨品,以資研究……搜集中外新奇制造,以備參考”。其時,北京最為紅火的市場多為“廟會”,較為著名的有隆福寺、護國寺廟會,等等。這樣的“國貨名品特展”選擇廣安門附近的仙露寺,以北京人喜愛的廟會形式,一經推出,大獲市民關注。其后,李閣老胡同的“交通傳習所”所設博物館與豐盛胡同的“地質陳列館”一般,為教學、研究、實踐所用,非供市民任意參觀。一半是展覽,一半是研學,“陳列所”除展覽功能外,距今時意義上的博物館,仍相去甚遠,而真正意義上的“博物館”要從我國第一座官辦的“國家歷史博物館”算起。

辛亥革命后,1912年南京臨時政府成立,明確“博物館事業”由“教育部”管理,彼時“教育部”與“博物館事業”相關的組織結構及職能如下表:

“總務廳”負責修建,“社會教育司二科(圖書博物科)”負責運營。令人矚目的是,魯迅為“二科科長”十四年之久,魯迅與“國家歷史博物館”的籌建有何關聯?史料很少,后世研究者只得一句“奔走運作”。1912年7月,“教育部”于北京國子監成立“國立歷史博物館籌備處”(以下簡稱籌備處),創建宗旨為“搜集歷代文物,增進社會教育”,以“太學器皿”為初期主要展陳古物。1914年,故宮武英殿、文華殿及咸安宮舊址改建陳列室并辟為“北京古物陳列所”,據稱其“全盛時期”的范圍竟包括紫禁城的前朝部分,即武英殿、文華殿、太和殿、中和殿、保和殿并西華門、東華門等。古物陳列所藏品的主要內容為內務部于1913年10月——1914年3月清理并運抵北京的承德避暑山莊及各園林所陳設的古物約117700余件;以及沈陽故宮所藏古物約114600余件。1917年,“籌備處”遷往故宮午門,“以午門城樓和東西亭樓為陳列室,東西朝房和端門城樓為文物庫房,其中部分西朝房為辦公室。陸續入藏文物215200件。”

“北京古物陳列所”是最早迎接普羅大眾的宮廷內藏文物展陳機構,較之此前的博物館、陳列所,古物陳列所設有以“文保”為核心的組織機構[所內有所長、副所長,書記員和司事,分設文書課、陳設課、庶務課。文書課分任編輯、登記、調查、報告等事項;陳設課主要負責陳列和保管文物;庶務課專任會計出納、總務后勤、糾察保衛等。該所建有規章制度。《辦事細則》明確規定了各殿陳列古物保管程序和各庫房存儲古物保管程序,以及提收古物的暫行規則。(梁吉生,1986)]。同時也開始嘗試吸引觀眾的運營方式——“為了吸引觀眾,規定陳列品每周都進行更換,稀世珍品隨時更易,不作長時間展陳,以便慎重保護。普通展品 ‘或旬月一換,或逢令節紀念等日減價期間,分別選擇更易。此外,還在東、西華門外各置一大公告木牌,書寫陳列物品門類,以期觀眾預為知曉。”彼時,古物陳列所的官方英譯名為“The National Museum(國家博物館)”,事實上它也承擔著這一角色。1948年3月,北京古物陳列所與故宮博物院合并,武英、文華及前朝部分陳列所及兩行宮文物一道,終成北京宮廷文化完整、亮麗的風景。

古物陳列所舊照

與近代科技、社會教育相伴而生,兼研學與展覽功能于一處,中國博物館的“初心”與文化的集成和文明的演進息息相關。1925年10月10日,故宮博物院的成立是我國博物館事業走向成熟、走向國際的一座里程碑。自此,古物陳列與紫禁城宮廷氣象競相輝映,共同構成我國傳統文化的藝術殿堂,與俄羅斯艾爾米塔什皇宮,法國盧浮宮、凡爾賽宮,奧地利利霍夫堡和美泉宮,德意志柏林皇宮,土耳其托普卡帕宮,韓國景福宮等,并列為世界文化遺產。

3??紅色博物遍京師

從科教輔助工具誕生的“博物館”雛形,到“古物陳列所”及故宮博物院等近代博物館的建立,博物館作為市民社會重要的人文地標,發揮著推動文明進步、傳承傳統文化的重要作用。從“博物館”展覽、社教、研究、保護、交流等功能看,博物館是“一種能夠適應多元形態的理念與實踐。”[段勇,《當代中國博物館》,譯林出版社,2017年8月。]但從“文化自信”的角度出發,我認為“博物館”應該或者必須具有 “國家品格”。

1949年11月,國家文物局成立,要求各地成立相應的管理部門,管理體系初步建立。同時,以故宮和北京歷史博物館為重點改造對象,對舊博物館進行整改,整頓庫房、改造陳列、加強群眾工作、建立健全制度,并對工作人員進行思想改造以整頓隊伍,利用博物館進行歷史唯物主義和愛國主義教育。這一舉措,開啟了中國博物館事業的關鍵一步。

1956年,全國博物館工作會議在京召開。會議提出,博物館是科學研究機關、文化教育機關、物質文化和精神文化遺存或自然標本的主要收藏所(三性),博物館應堅持為科學研究服務、為廣大人民服務這兩項基本任務(二務),簡稱“三性二務”。

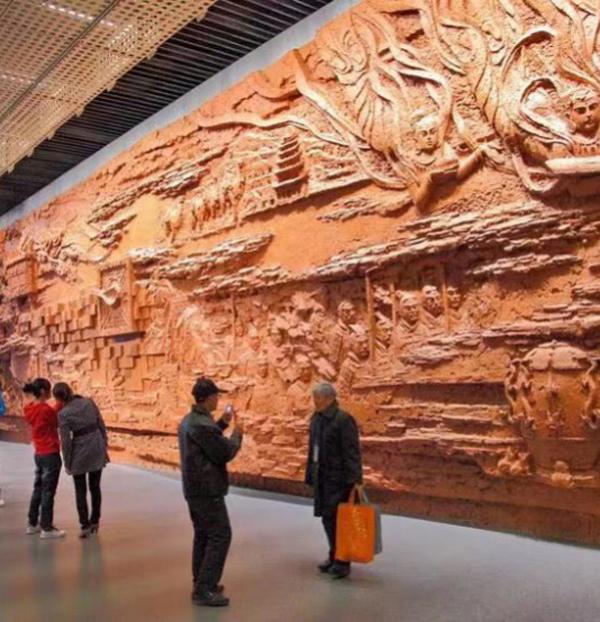

中國國家博物館“復興之路”展覽入口

改革開放以來,中國博物館系列工作條例和管理制度不斷完善,博物館的類型日趨豐富多樣,社會化辦館的熱情不斷提高,政府投入的不斷增加支持服務館的全面發展。據統計年鑒2018年的數據為例,2018年,我國博物館數量已從1949年的不足百家、1996年的1219家增至4918家,從業人員數量107506人,博物館文物藏品37540740件/套,本年博物館從有關部門接收文物數188377 件/套,基本成列展覽26346個,博物館參觀人次104403.58萬人次,門票收入614922.4萬元。

這一路發展過程中,中國的博物館收藏和陳列不再局限于傳統模式,管理體系也體現出多樣化的趨勢,非文物系統的博物館越來越多,私營博物館數量不斷增加。大量新科技的引入、數字化的嘗試,和標準化社會服務體系的構建,都體現著博物館現代化和社會化的趨向。國內博物館運行的市場觀念、經營理念不斷趨于新穎化、合理化。與此同時,中國博物館行業的國際交流與互動頻繁,高校開始設置博物館專業,并發展在職教育,中國博物館事業發展的專業化程度越來越高。國家開始對博物館引入法制化管理,2015年中華人民共和國國務院通過了《博物館條例》。

中國博物館事業發展中,還有濃墨重彩的一筆值得書寫——2003年,中國歷史博物館與中國革命博物館合并組成“中國國家博物館”。這一“合并”,將中國共產黨領導人民群眾進行革命、建設及改革開放的偉大實踐與我國悠久燦爛的歷史文化傳統融為一體,昭揚愛國主義精神,特別是產生于中華優秀傳統文化與馬克思主義相結合的“紅色文化”精神。2011年,中國國家博物館新址落成,建筑面積近20萬平方米,堪稱世界上單體建筑面積最大的博物館。2012年,中國國家博物館常設大展“復興之路”正式開幕。

“復興之路”開幕伊始,習近平總書記在參觀之際提出和闡述了“中國夢”——“實現中華民族的偉大復興,就是中華民族近代以來最偉大的夢想。”“中國夢”為中國國家博物館乃至“復興之路”大展奠定了“國家品格”的底色。品格不同于性格,它是對外昭示和彰顯的,在同文化圈內,品格能賦予人們強烈的歸屬感;品格的誕生,有著源發性的歷史傳統和社會環境,我們國家品格中的紅色基因、紅色文化為當代奮進中的人們帶來“獲得感”和“榮譽感”。

從“紅色文化”的角度看,北京作為首都有著得天獨厚的人文地理資源。從紅色文化形成和演進的過程看,北京作為歷史文化名城,全域范圍不啻于一座偌大的“博物館”。從這一角度出發,本文提出北京紅色人文地理的概念,即在北京這一地域范圍內,自鴉片戰爭以來,特別是中國共產黨成立以來,中國革命、新中國建設、改革開放等歷史時期,為爭取國家獨立昌盛、民族復興和社會進步等事業貢獻力量的仁人志士、英烈英雄、勞模楷模等,及其戰斗、奮斗和活動的地理區域所共同形成的紅色人文地理資源。這一資源既包括人物事跡,又包括特殊地理區域,從這兩個要素出發,紅色人文地理既包括了紅色旅游所涉及的紅色名勝,又有隱藏在歷史深處亟待發掘的人文地理資源。

這不僅是一座紅色博物館,更是一條條紅色人文地理地標編織而成的宏大史詩。徜徉其間,歷史在訴說,文物在訴說……“不僅是中國歷史的保存者和記錄者,也是當代中國人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮斗的見證者和參與者。”[ 習近平總書記語,《致國際博物館高級別論壇的賀信(2016年11月)》,《人民日報》2016年11月11日。]

4 他山之石看運營

目前全世界博物館總數約8萬家,美國的博物館數量第一,按窄口徑統計大概是8000 家,按寬口徑統計更是高達1.7 萬家。其次是德國(約6000 家)、法國(5000余家)、俄羅斯(約5000 家)等國(段勇,《當代中國博物館》,譯林出版社,2017 年8 月)。我國以2016 年統計數字看,全國(不含港澳臺)在省級以上文物主管部門注冊并在國家文物局備案的博物館已有4873 家。其中,國有文化文物系統博物館2818 家,國有其他部門所屬行業博物館758 家,民辦博物館1297 家,不折不扣的博物館大國,躋身世界前五行列。他山之石可以攻玉,筆者就自身所見及手邊博物館及博物館學相關論著為基礎資料,選取德、日、美各一博物館運營管理特色,以饗讀者。

館學合作有經紀

博物館因其深厚的歷史內涵、獨特的地域特征和優雅的審美風格,一直是人們心中不二的人文地理地標。加之博物館與生俱來的社會教育功能,博物館更被許多城市文化、城市規劃研究者稱為“城市公共客廳”。我國博物館自創始以來,一直與學校教育有著異常緊密的協作關系。無論是“博物館走進校園”,還是與學校開展定期研學活動,甚至,博物館的研究骨干直接參與學校課程設計、教學設計和學科統籌工作。同為博物館資源大國,德國在博物館教育資源統籌和運營上則借助于其特殊的、類經紀型政府事業機構——博物館教育專門機構。以慕尼黑博物館教育中心(MPZ,以下簡稱“教育中心”)為例,該的任務為“與巴伐利亞州內,特別是慕尼黑市的博物館、收藏機構和展覽機構合作,通過課程教學、導覽和其他形式支持學校和其他教育機構的教學,并面向不同觀眾群提供相對應的教育項目。(中共博物館協會社會教育專業委員會,秦始皇帝陵博物館 ,《帶路:博物館教育的行動與思考》,三秦出版社,2017 年9 月。)”根據該“教育中心”任務可以看出,教育中心統籌經紀本地域內博物館的教育資源,除校際合作外,還針對各個觀眾群體需求,提供教育服務產品。這樣做的好處有三:

專業人做專業事,“教育中心”的事業人員大多是教育工作者,既對博物館的教育資源了解,又深諳學校教育體系和教育內容,在這類服務產品設計上更具效率,更具更具準確性。

“教育中心”作為經紀教育資源方,專事博物館社教與體驗功能,將展覽及教育體驗項目作為手段,更作為研究對象,根據觀眾的需求和體驗經驗,可以不斷開發出具有創意性的服務產品。

“教育中心”的服務產品以不同觀眾的需求為導向,對“觀眾類型”“觀眾畫像”等有著更為深刻的認知和了解,這樣有助于進一步細化服務產品。較為成功的有柏林歷史博物館針對德國移民及其家庭設計的“《移民德國:作為移民的胡格諾教徒1500—2005》展覽”;波恩德意志博物館針對女性在科技與自然知識學習體驗的服務產品“女生日”活動,等等。

“流行文化IP +”沉浸體驗

日本因其獨特的動漫文化淵源,對東亞地區的流行文化有著巨大的影響力。日本將動漫產業歸屬于“內容”產業,略不同于我國的文化創意產業。日本在內容產業的產業。日本在內容產業的產業結構中更為注重IP的運營,尤其是與國家文化關聯度高的文化IP 的運營。較為成功的有日本料理、日本旅游等等,這類國家文化關聯度極高的文化IP 運營,作為一種生活方式的輸出,對消費者產生巨大的吸引力和產品依賴。同時,也通過產品依賴輸出了日本“健康”“友善”“禮儀”等國家品格符號。這樣的符號或者說IP,首先,要得到本土國民的認可和喜愛;并通過這樣的“認可——喜愛”凝聚成一種文化情懷,“萌文化”的誕生便文化”的誕生便是極好的例證。

“拉面”作為日本料理的一道名品,在日本以及喜愛日本文化的人群中有著很高的地位。日本繼《中華小當家》之后, “料理”動漫題材中頗具影響力的另一作品便是《貓大將拉面》。新橫濱作為日本攔海開發的新城市不失時機地將“貓大將拉面”這一題材作為城市宣傳的文化IP,在新橫濱車站不遠處建立了人文地理地標“拉面博物館”。