一出好戲:新京劇《逼上梁山》前世今生

張永和

作者說

我從4歲看京劇,看了快80年,我愛她的高雅雋永、我愛她的京腔京韻,因此我參加京劇團、北京曲劇團、新劇本雜志,弄劇本、寫文章、出著作,一個目的,為了讓傳統戲曲有更多的人喜歡她,愿她長壽長存。

再過幾天全國的文學藝術界都要紀念毛澤東主席《在延安文藝座談會上的講話》了。1942年5月,毛澤東主席在延安對文藝工作者進行了三次講話,特別是毛澤東主席在5月23日第三次講話所做的《結論》中,他提出了文藝要為“工農兵服務”和“如何為工農兵服務”的文藝方針。毛主席的這次重要講話之后,推動了根據地文藝事業的蓬勃發展。涌現出一批杰出的文藝作品,如賀敬之、丁毅等創作的歌劇《白毛女》、阮章競的《赤葉河》、李季的《王貴與李香香》、趙樹理創作的中短篇小說《李有才板話》和《小二黑結婚》、丁玲的長篇小說《太陽照在桑干河上》、周立波的《暴風驟雨》等。在戲劇作品中也同樣的大豐收,產生的話劇,有杜烽的《李國瑞》,胡可的《戰斗里成長》,姚仲明、陳波兒的《同志你走錯了路》;戲曲曲藝方面也喜報頻傳,如馬健翎的新秦腔《血淚仇》、韓啟祥的曲藝《劉巧團圓》等。在這種種偉大的成績前面,作為國粹的京劇,難道就沒有表現這方面主題的新作品嗎?當然有,在這種大的歷史背景下,新京劇《逼上梁山》誕生了。

新京劇《逼上梁山》是怎樣推上舞臺的?

1943年,在延安誕生了新編京劇《逼上梁山》。雖然當時京劇舞臺上傳統京劇劇目眾多,但很難創作出與工農兵群眾相結合的新劇目,但延安的文藝工作者還是積極響應毛主席的號召,對歷史悠久的國粹京劇作出創新的嘗試。這出戲由延安中共中央黨校俱樂部下面的大眾藝術研究社出品,集體編劇、楊紹萱執筆、齊燕銘導演,這出新編歷史京劇終于突出重圍,一炮打響而矗立于京劇舞臺上。

新京劇《逼上梁山》取材于水滸傳中的林沖故事,同時參照、汲取了《寶劍記》《靈寶刀》及優秀傳統京劇《野豬林》《山神廟》等有關戲曲資料創作而成。該劇在1943年12月末(一說為1944年元旦),由延安大眾藝術研究社首演。主要角色林沖開始由齊燕銘扮演,再度演出后,改由金紫光扮演,魯智深由王連英扮演,高俅由索立波扮演,陸謙由齊瑞棠扮演。這些人當時并不是京劇演員,而是一些資深的京劇愛好者。該劇在延安首演以后,不但引起一般觀眾的轟動,而且頗引起一些黨政機關的干部和文藝評論家、理論家的重視和贊揚。文藝理論家艾思奇在《解放日報》上撰文,稱贊這出戲是“平劇改革中的一大成績”,為此,還驚動了毛澤東主席。他在該劇剛剛推上舞臺以后的1944年1月9號,觀看了此劇,并且連夜給此劇的編劇楊紹萱和導演齊燕銘寫了一封熱情洋溢的信。信中寫道:

《逼上梁山》圖畫

看了你們的戲,你們做了很好的工作,我向你們致謝,并請代向演員同志們致謝,歷史是人民創造的,但在舊戲舞臺上(在一切離開人民的舊文學舊藝術上),人民卻成了渣滓。由老爺太太少爺小姐們統治著舞臺,這種歷史的顛倒,現由你們再顛倒過來,恢復了歷史的面目,從此舊劇開了新生面,所以值得慶賀。郭沫若在歷史話劇方面做了很好的工作,你們則在舊劇方面做了此種工作,你們這個開端將是舊劇革命的劃時代的開端,我想到這一點就十分高興,希望你們多編多演,蔚成風氣,推向全國去!

筆者在這里要介紹一下楊紹萱和齊燕銘。楊紹萱,河北唐山市灤南縣人。1925年畢業于北京師范大學,后任北平師范學校校長、中國人民大學教授。抗戰后投入抗日民族解放斗爭,1938年赴延安,1940年參加中國共產黨,任馬列學院編輯委員、延安中央黨校研究員。是一位劇作家、歷史學家。主要著作有京劇《逼上梁山》《新大名府》等。全國解放以后,歷任文化部戲曲改進局、藝術局副局長,北京師范大學教授。

齊燕銘更是一位了不起的人物,蒙古族,北京人,畢業于中國大學國語系,出身于書香門第 ,其祖父是清朝的進士,翰林院編修,齊燕銘是“桐城派”末代代表人物、中國當代著名國學大師吳北江的弟子,對金石篆刻、書法和京戲均有較高的造詣。于中國大學畢業后,曾在中國大學、東北大學、中法大學任教。1935年參加革命活動,1938年加入中國共產黨,1940年任延安中央研究院研究員。當時的齊燕銘是中央黨校教務處的文教科長,不但是這出戲的編導,而且還飾演該劇的主角林沖。中華人民共和國建國以后,齊燕銘擔任了一系列的黨的高級職務。歷任中央人民政府辦公廳主任、中共中央統戰部副部長、周恩來總理辦公室主任、文化部黨組書記、副部長。他在文化部任書記時,力推在京劇舞臺上應該有優秀傳統劇目、新編歷史劇目和現代劇目的“三并舉方針”。這是一個根據全國戲曲的舞臺情況,制定的一個非常有前瞻性的方針,大大推動了全國戲曲藝術的發展和繁榮。

當該劇主創們看到了毛主席這封信以后,大家都非常高興,但是也感到此劇創編還比較倉促,有提高的空間,于是在1944年對該劇又進一步修改加工。劉芝明、齊燕銘、金紫光、王禹明等人再度執筆修改劇本,并由中央黨校俱樂部和延安平劇研究院(專業)聯合演出。這次主角林沖改由音樂家、昆曲愛好者金紫光扮演。

《逼上梁山》和傳統的林沖戲有哪些不同?

既曰“舊劇革命”,那么京劇《逼上梁山》又和以往的傳統劇目《水滸》故事中林沖戲的《野豬林》《山神廟》有哪些不同呢?我們先看一下,這個戲的劇情介紹:

北宋末年,由于反動統治階級的殘酷剝削和壓迫,災荒連年不斷,百姓流離失所。災民李鐵一家流落京都,遭到太尉高俅之子高衙內一伙的橫暴驅逐,禁軍教頭林沖的徒弟曹正,堂倌李小二伸張正義,打抱不平,被高俅下令捉拿。高俅又借升官之際,排除異己,對林沖恣意尋釁,無理斥責。

《逼上梁山》圖畫

林沖為了援救曹正,采納丫鬟錦兒之計,以出城降香為名,掩護曹正喬裝脫險,并與好懲強暴的魯智深相識。不料其妻張貞娘降香時被高衙內攔路調戲,林沖急忙解圍,魯智深也趕來相助,迫使高衙內狼狽逃去。高俅聞訊與虞侯陸謙設謀,將林沖誘至白虎節堂,就以“帶刀行刺”的罪名,嚴刑拷打,以求屈打成招,并以此問罪。但被林沖當場識破和揭露,然而林沖還是被問成重罪,林沖含恨被刺配滄州。林沖之妻張貞娘和老禁軍及眾街坊長亭相送,悲憤不已。高俅密令解差在野豬林殺害林沖,幸被魯智深跟蹤救護,才得平安到達滄州,并被發放看守草料場。

早已來到滄州的李鐵、李小二、曹正等,不能忍受官府壓迫,廣泛聯絡群眾,帶頭抗糧,燒毀縣衙官府,抵制搬運“花石綱”,給官府以沉重打擊。在群眾斗爭的教育和鼓舞下,林沖逐步看清了被壓迫人民的唯一生路,就是反抗和斗爭。這時正值高俅派陸謙前來謀害,妄想通過火燒草料場,置林沖于死地。面對此情此景,林沖終于覺醒,在李鐵和李小二夫婦的幫助下,會同魯智深、曹正率領的二龍山聚義群眾,殺死陸謙,擊敗官兵,一起造反,投奔梁山。

從這個劇情介紹來看,京劇《逼上梁山》,吸收了傳統林沖戲,特別是武生泰斗楊小樓的《野豬林》《山神廟》中的精華部分。比如:林沖和其妻子逛廟降香,高衙內有意霸占其妻,賣刀計賺林教頭,白虎堂苦刑杖林沖,野豬林欲殺林沖,魯智深仗義救林沖,陸謙火焚草料場,林沖手刃仇人,報冤仇聚義上梁山。這些都和傳統戲相差無已。但是和傳統林沖戲有大不同的地方,也還不少。傳統戲林沖和高俅的結仇,是因為高衙內想霸占其妻。他和上層統治者高俅只是個人矛盾,由于其個人遭遇而被迫造反。在京劇《逼上梁山》中,卻強調他與上層統治者的矛盾,不僅有他個人的因素,更主要的用編導齊燕銘的話說:“這出戲把林沖和高俅之間的矛盾賦予了政治內容,即寫林沖主張抗敵御侮;高俅主張妥協投降,將之作為兩種政治矛盾的反應,而把高俅謀占林沖妻子的內容推到了第二位。”

此外,由于林沖對于世道不公,和對于受壓迫群眾的同情,從而也引起林沖與高俅等統治者的矛盾。其中還特別寫到他與一般受苦受難群眾的血肉聯系。如李老漢一家,還有李鐵、李小二、曹正、魯智深等出身被壓迫階層從而走上反抗道路的人物群像。而中心人物林沖也不再是與社會的大背景、大環境無關,不再只是個人的恩怨情仇。全劇塑造了一個志在報國、具有正義感的下層軍官,隨著個人的遭遇,在群眾的團結和爭取下,終于打破幻想結盟造反的曲折過程。

在舞臺呈現上,群眾的場面也比較宏偉而不再是龍套似的一戳一站,各個行當,生、凈、旦、武旦都有所體現,而且群眾臉上的豆腐塊也消失了,都是打扮成俊扮的人物。還有在戲曲的語言上,也多用京白而少用韻白來表現,同時還吸收了秦腔《打魚殺家》中的某些表現形式。如在人物情緒高漲時,采用了齊唱、合唱等形式安排,這就比較新穎。所以當時的戲曲評論家說,這出《逼上梁山》是在京劇的改革中,首先嘗試運用歷史唯物主義觀點處理歷史題材的一部作品。但是由于該劇誕生于距今的70多年前,與時間相隔久遠,因此與現當代觀眾的審美定式、審美習慣有一定的距離。比如,該劇演出時間過長,群眾場面過于多且散,給中心人物在舞臺上留出的時間相對就較少,結構又比較松散。特別是在戲曲語言的運用方面,有時候讓人感覺是作者代替角色在發言。缺少人物的個性化的語言,在展現戲曲的獨特表現方面還是有一定修改的空間,因此還存在著繼續提高改進的余地。

數年以后的1948年末,著名京劇表演藝術家李少春、袁世海、葉盛章和杜近芳組團,在上海天蟾戲院,演出由李少春編劇的京劇《野豬林》,這是李少春在楊小樓傳統京劇《野豬林》《山神廟》的基礎上,重新構思改編而成。1950年,李少春又在原劇的基礎上,再一次進行改編創作。這個改編版結構更加緊湊,主要人物更加突出。而且在突出京劇特點的唱做念打上,安排合理,同時也吸取了京劇《逼上梁山》的一些優長。既寫出了他和林娘子生死不渝的愛情,同時在他和上層統治者高俅的矛盾沖突中,也不僅僅是個人恩怨,而加強了這個下層軍官在歷經自己坎坷遭遇的過程中,同時加強了他對所在的強權社會的認識,特別是加強了他的思想斗爭及其轉變的諸多方面。另外,安排著名武丑藝術家葉盛章扮演李小二,以繁難的武丑技巧,表現底層群眾在該劇中的地位和分量。

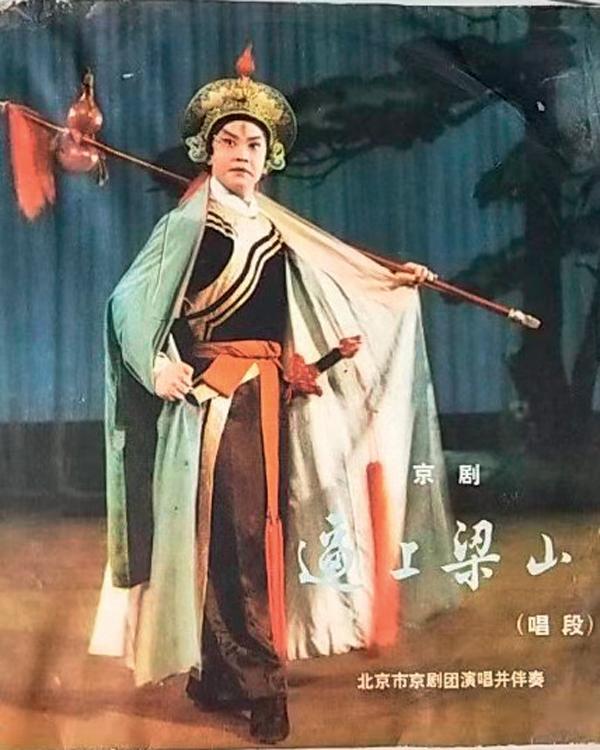

京劇《逼上梁山》,中華人民共和國成立以后的演出,是在1977年,這是“文革”結束以后,傳統京劇得到恢復,第一個再次登上北京京劇舞臺的劇目。由當時的北京京劇團,在中山公園音樂堂演出。劇團不僅請金紫光對劇本根據當時觀眾的審美要求,再一次進行整理提高,使核心人物林沖更加突出,結構更加精練緊湊,同時壓縮演出的時長。劇團還請李元春、趙炳嘯、李慧芳和馬彥祥同志擔任導演。前三位都是資深的京劇表演藝術家,而馬彥祥是話劇、戲曲兩門抱的優秀戲劇大專家,為該劇進一步爭取年輕的觀眾出了不少好點子。同時劇團又派出最強的演員陣容參加排練演出。當時林沖的扮演者分別是著名的譚派文武老生演員李崇善和優秀余派老生演員趙世璞扮演,李鐵的扮演者為袁派花臉羅長德、張貞娘扮演者為張派旦角關靜蘭、李小二的扮演者分別為著名武生沈寶楨和張四全。這一批演員都是北京戲曲學校的優秀畢業生。正逢盛年,30多歲血氣方剛,唱做念打都非常到位。李崇善、趙世璞都有一條好嗓子,許多唱段都唱得聲情并茂,而且又都是科班出身,基本功扎實。所以最后“大報仇山神廟”一場,林沖勇斗群敵,開打激烈火熾,最后手刃仇人陸謙,臺下掌聲雷動。

今年適逢中國共產黨建黨100周年,重溫京劇《逼上梁山》,更感到這是一岀具有劃時代意義的好戲。

編輯? 韓旭