守住耕地保護紅線,守護我們的良田

——訪中國農業大學土地科學與技術學院院長李保國

文/張曉

糧食安全,兩大要害,一個是種子,一個是耕地。

中國農業大學土地科學與技術學院院長李保國已經和土地打了40年的交道,主持了農業農村部、國家自然科學基金的多項研究課題,涉及鹽堿地改良、荒漠化綜合防治、節水農業、黑土地的保護等各方面的研究。

“耕地有多么重要,不言而喻。現在生活水平提高了,各種美食應有盡有,大家平時大概不會去想,這些食物幾乎全部來自耕地。”李保國院長介紹說,除了海洋產品,土壤提供了我們所需的幾乎全部食物。一個饅頭,一碗米飯,始于田間的小麥和水稻,牛奶始于扎根于草地或耕地土壤中的青草、大豆和玉米等作物,肉禽產品歸根結底也來自種植玉米等飼料作物的農田。以后煤炭、石油匱乏,我們還需要從地里“種”能源。現在就已經出現這種趨勢了:植物產品制造的生物柴油,大豆油制造的打印機油墨,以及由玉米淀粉合成的生物可降解塑料。

耕地是糧食生產的命根子,守住耕地保護紅線,守護住我們的良田,我們才能把飯碗端在自己手里!

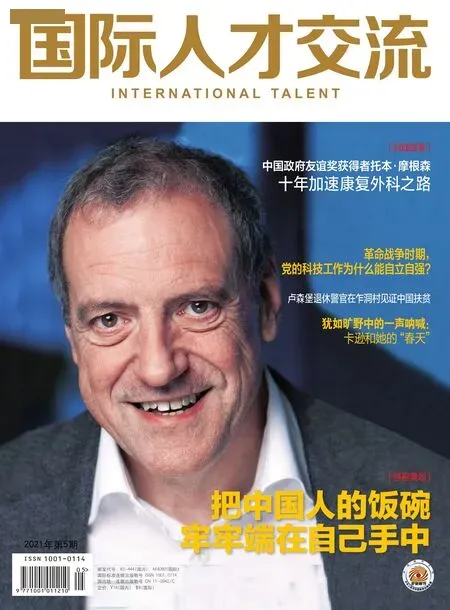

中國農業大學土地科學與技術學院院長李保國

什么是耕地中的良田?

李保國院長說:“簡單說來,良田就是能為作物正常生長、高產穩產創造很好條件,能保證充分的供水和養分需求。首先是保水供水的能力,降水是個幾個小時的過程,而土壤保持水分是一個幾十天的過程;其次是保持養分和供給養分的能力,土壤養分既包括金屬元素,如鉀、鈉、鈣、鎂、鐵等,也包括非金屬元素,如氮、磷、硫和硼等,且供水保水是供保養分的前提。”

黑土是世界公認的最肥沃的土壤,“黑土地之所以呈現黑色,是因為有機質含量高。在自然條件下形成1厘米厚的黑土層需要200至600年。”一般來說,土壤里的有機質含量越高,孔隙結構越好,保水供水、保持養分和供給養分的能力越好。“人們一看見土壤,首先就會把它看作固體物質,實際上土壤中固態物質(礦物和有機質)大約僅占土壤體積的一半;其余一半由充滿空氣或水的孔隙組成。在土壤中,固體物質顆粒間的空間,其重要性與固體顆粒自身同等重要。在這些孔隙的空間中,空氣和水在此流通、根系在此生長、微生物在此生活。”

李保國院長說,我們可以簡單理解為,黑土地最肥沃,黃土地次之,紅土已經特別貧瘠了。“東北的黑土地有機質含量高,是當之無愧的‘ 耕地中的大熊貓’;華北平原的黃土地里還含有較為豐富的鈣等元素,稱之為鈣質土壤;南方的紅土地呈現紅色是因為所含三價氧化鐵的顏色,這里土壤元素含量以鐵和鋁為主,長年的高溫、水流沖刷,把土壤里的大量養分都帶走了,十分貧瘠。”

給外國專家在田間介紹保護性耕作下黑土地剖面特性的變化

耕地的困境

人多地少,是我國的現實情況。李保國院長說:“我們人均耕地才1.3畝左右,隨著城市不斷擴張和工業化發展,耕地保護壓力巨大,而且我們能開墾的土地已沒有太多的空間了,而且開墾的成本會越來越高。”

李保國院長把我國的耕地情況與美國做了簡單對比:我國18億畝耕地,實際上每年耕種約26億畝,因為一些土地是一年種植兩季作物,我們對土地是高強度利用,要保證大家的飯碗,保證糧食的自給。而美國的情況是,有30億畝左右的耕地,每年實際上僅耕種約25億畝,很多土地根本不種或者種一年休一年,可以休耕,可以輪作。因為美國的糧食自給已經不是問題,其農業產品主要用來出口。“現實就是這樣,為了糧食的自給自足,我們只能高強度利用土地,現階段沒辦法大規模休耕來保護耕地。面對這樣的局面,我們可采取的策略就是讓耕地不能再退化了。”

土壤退化是個全世界共同的難題。根據《聯合國防治荒漠化公約》(UNCCD),在過去40年里,由于土壤退化和荒漠化,世界30%的農田被遺棄,而52%的農業用地受到土壤退化的中度至嚴重影響。

我國的情況更不容樂觀。根據我國2019年65個縣(市)耕地健康產能綜合評價結果,全國亞健康耕地占比約40%,耕地資源整體退化問題嚴重,突出表現為耕地破碎化嚴重、生物多樣性和功能多樣性下降,耕地生態系統比以前更加脆弱和不穩定。

李保國院長說,耕地面臨的問題首先是土壤的流失,是絕對數量上的減少;其次才是有機質的下降,質量方面的下降。“開墾后的土地,地表裸露,自然就面臨一個嚴重的問題——表層土的流失。北方有沙塵暴,黑土地上刮的是黑色的沙塵暴,黃土地上刮的是黃色的沙塵暴,就是表層土被風帶走了。還有水的影響,雨水的沖刷造成水土流失。”

有機質的下降,直觀表現就是黑土變淡黑、變黃了。近年來,我國的黑土地面臨嚴峻的問題,黑土層有機質下降嚴重。吉林省監測數據顯示,全省黑土地土壤有機質含量從20世紀50年代初期的8%下降到現在的不足2%。有機質含量持續降低,導致土壤板結,供肥保水能力下降。

更糟糕的問題還有土壤污染,如重金屬的污染、塑料薄膜的污染等等。“大自然是平衡的,我們從一方面獲得了利益,不知道在哪一方面就要承受損失。”為了讓更多人意識到耕地面臨的問題,除了科研和教書外,李保國院長也積極通過科普活動、媒體等向大眾介紹土地知識。2021年3月28日,在果殼組織的“我是科學家”演講活動上,李保國院長介紹了黑土地的保護。“我們有責任去呼吁,要讓大眾意識到,必須要保護好我們賴以生存的土地。”

對于保護耕地,我們并沒有革命性的技術

在介紹保護耕地的技術之前,李保國院長說,要先跳出糧食生產,從更宏大的視角來認識耕地或土地。

他說,土壤問題得到國際社會的真正重視,是最近這十幾年來的事。“聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)已經成立幾十年了,而全球土壤伙伴關系(GSP)是2012年剛剛成立的。為什么?因為我們對土地的認識落后于對大氣、水的認識。大氣是循環的,水是流動的,很多河流跨越多國,國際社會對此的關注也比較早。”

隨著研究的進展,我們逐漸認識到土壤與大氣、水是如何相互影響的。李保國院長介紹說,土壤每時每刻都在呼吸,“它吸收氧氣以及其他氣體,同時也釋放出氣體如二氧化碳和氧化亞氮。這些氣體在土壤和大氣間互相交換,影響大氣的組成乃至全球變暖。實際上,大氣里二氧化碳的濃度與土壤中的碳量高度相關,全世界土壤中貯存的碳比全世界所有植物和大氣中儲存的碳之和還要多。”

李保國院長介紹說,土地被開墾后,各種原始植被次生植被所取代,單一栽培會造成一系列生態環境問題。從環境角度看,耕地土壤的退化直接表現為土壤變為一個碳源,更多土壤有機質分解釋放二氧化碳到大氣中,還會導致土壤生物多樣性的喪失,且隨著土壤的板結壓實,地面反照率提高,會增加甲烷和一氧化二氮等溫室氣體的排放,對全球變暖產生重要影響。

相比大氣和水,土地有很大的緩沖性,這是土地一個顯著的特點。“土地污染是一個比較緩慢累積的過程,不像大氣污染、水污染會很快顯現出來,也容易監測。但是土地污染,一般我們發現了實際上已經晚了,我們只能抓緊亡羊補牢。”

李保國院長說,和土地打交道是一個與大自然對話的過程。“因為土地的緩沖性,我們對土地的改造需要至少幾年的時間才能觀察結果。不像芯片、集成電路這樣的領域,技術更新迭代很快,摩爾定律稱集成電路上可以容納的晶體管數目大約每經過18個月便會增加一倍。在耕地保護方面,我們的技術也在進步,但很遺憾,我們并沒有什么真正革命性的技術,也不太可能像信息技術那樣高速發展。”

再生農業,生態和經濟效益兩手抓

2 0 2 1年年初,《中國農業科學》在線發表了李保國等人的最新論文——《再生農業——基于土地保護性利用的可持續農業》,系統探討了再生農業。

李保國院長說:“再生農業早在20世紀80年代由美國科學家Robert Rodale提出,但一直不溫不火,直到近幾年頻繁出現在國際上的重要活動和重要文件中。”可以說這是一個“熱”起來的老概念。

面對生態危機和糧食危機的雙重威脅,科學家提出了有機農業、低碳農業等各種農業模式。李保國院長分析說:“有機農業強調不使用化學肥料和殺蟲劑等農用化學品,用有機肥替代化肥,以增加土壤有機質,提高農田的生物多樣性。低碳農業重視提高土壤碳固定,且水污染得到一定緩解,但產量、凈收益和生物多樣性未得到明顯提高。而再生農業協調了生產和恢復環境這兩個挑戰,是目前離實現可持續發展農業目標最近的農業模式。”

在技術措施上,再生農業強調免耕少耕、多樣性輪作、覆蓋作物、整體放牧等。近年來,作為中國農業大學梨樹實驗站站長,李保國在吉林省梨樹縣實施保護性耕作技術取得了顯著的成效,覆蓋、免耕少耕就是其核心理念。2020年習近平總書記在吉林視察時強調,要認真總結和推廣梨樹模式,采取有效措施切實把黑土地這個“耕地中的大熊貓”保護好、利用好。“梨樹模式主要是通過玉米秸稈全覆蓋免耕技術,實現保護性耕作,關鍵是少動土,還要配上合適的大型農業機械,讓清理秸稈、施肥、播種、覆土等工序一次完成。”

什么是覆蓋作物?李保國院長說:“在兩季作物之間,許多農田會有一段空閑期,如果在這段時間種上某種植物以提供穩定的土壤覆蓋,這種植物便被稱為‘覆蓋作物’。在美國西北太平洋地區進行的一項研究表明,奧地利冬季豌豆、多毛野豌豆和紫花苜蓿可以為后續馬鈴薯提供80%到100%的氮需求。另一項在美國佐治亞州的研究顯示,黑麥覆蓋能夠迅速吸收傳統玉米田和免耕玉米田中25%到100%的殘留氮,減少過量氮肥對周圍水體的污染。我國南方冬閑田種植多花黑麥草等飼草或者光葉紫花苕等綠肥也起到了保持水土的作用。”

利用再生農業的措施,不僅可以大幅增加土壤有機碳和氮元素的含量,也可改善土壤結構和土壤健康,提高土壤肥力和作物產量,保持水分和蓄水層的補給,從而提高應對極端天氣的彈性。“羅代爾研究所(Rodale Institute)對再生農業進行了30多年的探索,發現再生農業可以實現二氧化碳排放量降低35.3%,利潤增加193.7%,這是一個顯著的生態和經濟的改善。”李保國院長介紹說。

李保國院長認為,東北地區應該加快推廣如梨樹模式的保護性耕作等適宜的黑土地保護技術,并在此基礎上進行覆蓋作物的種植探索,這才有望解決馬鈴薯和花生及青貯玉米產區因長達7個月的冬季地表嚴重裸露風蝕造成的農田土壤退化問題。在黃淮海地區與中部平原區,秸稈還田相比覆蓋作物可能對該地區的農戶更為適宜;在西北灌區,覆蓋作物的種植將有效緩解水土流失,但需探索節水保水控鹽下的綠洲再生農業模式;在長江中下游、華南和西南地區,循環種養模式比整體放牧更為適合當地農業,應考慮引入多種覆蓋作物,減少化肥施用,從而真正防止區域內土壤退化。

保護耕地,不僅僅為了當下,也為了未來!