人本主義的回歸

——淺析西方現代藝術對阿爾多·凡·艾克建筑思想的影響(1940—1960)

徐鵬 倪陽

華南理工大學建筑學院

20世紀初期,隨著近現代科學技術及人文藝術領域的發展,西方現代藝術跨入了一個新的階段,但依然停留在繼承傳統基礎上的創新層面。然而,接踵而至的兩次世界大戰打亂了藝術哲學領域所有的敘事節奏和習慣,藝術家們對人和事物的本質產生了前所未有的質疑。戰后,革新的“新意識”充斥在現代藝術領域中,無論是創作技法還是風格觀念都經歷著碎裂到崩塌再到重塑的過程,藝術家們嘗試創造出新的獨特的藝術形式,并以此來探索和詮釋人與事物的本質。故而立體主義、達達主義、超現實主義、抽象主義等新興的前衛藝術思潮紛至沓來,重生的現代藝術迸發出強勁的活力。而在建筑領域,以柯布西耶(Le Corbusier)和吉迪翁(Siegfried Giedion)為首的國際現代建筑協會(CIAM)所倡導的功能主義原則已然走向機械教條,缺乏人性化的設計思考。

阿爾多·凡·艾克(Aldo van Eyck)是一位活躍在荷蘭的著名建筑師,是十次小組(Team X)和論壇雜志(Forum)的核心人物,也是結構主義建筑流派的先驅。在1940—1960年,凡·艾克是最早一批開始呼吁建筑領域新意識覺醒的建筑師,其對西方現代先鋒藝術的接觸不僅啟發了他關于“相對性”(Relativity)、“數量美學”(The Aesthetics of Number)、“孿生現象”(Twin Phenomena)、“中間態”(In-Between)[2]等結構主義思想的誕生與融合,最關鍵的是賦予他以獨特的人文情懷與人類學視角,在對現代主義的批判與反思中促成了人本主義的回歸。

1 先鋒藝術的啟蒙:走向確定的關聯文化

1.1 家庭與早期教育

阿爾多·凡·艾克于1918年出生在荷蘭德里貝亨,他的父親彼得·尼古拉斯·凡·艾克(Pieter Nicolaas van Evck)是一位著名的詩人,年輕時曾是一名駐外記者,因而童年的凡·艾克就隨家人搬到了倫敦,就讀于當時的阿爾弗雷德國王學校。該學校摒棄了傳統的宗教教育,通過一些藝術和手工體驗課程來培養學生的想象力。同時,在校長威克斯蒂德(J.Wicksteed)的影響下,學校特別關注18世紀英國浪漫主義詩人威廉·布萊克(William Blake)的作品。“一沙一世界,一花一天國”1這一句飽含東方意境的詩歌,就出自布萊克的作品《天真的預言》(Auguries of Innocence)。除此之外,布萊克還著有《天真之歌》《經驗之歌》《天堂與地獄的聯姻》等頗具哲學意義、隱喻深刻的作品。在他所有的作品中,布萊克以特有的詩意想象力來對抗已然分裂和孤立的思維,這種相對性的辯證哲學對凡·艾克的思想產生了巨大的影響。

“沒有對立,就沒有進步。吸引與排斥,理性與直覺,愛與恨,都是人類生存的根本。”——布萊克《天堂與地獄的聯姻》(1790)

1.2 蘇黎世時期

輾轉數年,凡·艾克進入蘇黎世聯邦理工學院(ETH)學習建筑。1943年畢業之后,凡·艾克并沒有馬上回到荷蘭。戰爭期間,他在蘇黎世完成了第一個設計并結識了藝術史學家卡羅拉·吉迪翁·維科勒(Carola Giedion welcker)。同時通過吉迪翁的引薦,他接觸到了當時活躍的藝術先鋒派,包括具體主義藝術家保羅·洛斯(Richard Paul Lohse)、達達主義者漢斯·阿爾普(Hans Arp)和極簡主義雕塑家布朗庫西(Constantin Brancusi)等。在這里,布萊克詩歌中的主題再次出現,并獲得了更深層次的理解。

與吉迪翁和先鋒藝術家們的相識相知,似乎為凡·艾克帶來了解析世界的新視角。吉迪翁創造性地認為不同表現形式的現代前衛藝術潮流都有著共同點,都是同一運動的多樣組成部分[1]。不可駁斥,她看到了變化和持久在時空中的整體性。藝術家洛斯作為蒙德里安(Piet Mondrian)的追隨者,致力于尋找隱藏在自然中的數理法則,他試圖穿透主觀以達到圖像的原型和本質,結果就是一幅由水平、垂直或傾斜45°線條構成的圖像,就像蒙德里安和杜斯伯格(Van Doesburg)一樣在尋找事物的兩極,在這“之間”創造動態的平衡與關聯。凡·艾克稱之為“運動中的和諧”(Harmony in Motion)[2],他很欣賞洛斯作品中創造并展現出的這種關系(圖1)。

或者,正如克利(Paul Klee)所說,藝術“不再是再現可見的,而是使未現的事物可見”2。自人類思想意識誕生以來,這些對立面就作為存在的基本結構出現,如大-小、多-少、主體-客體、直覺-理性、夢和意識-現實等。而現代藝術突破了表象,重新發現了這些基本的對立面,并以視覺語言的各種手段表現這種相對性,以新的、對等的、非從屬的形式將它們彼此關聯起來,深入挖掘對立形成的張力——一種“中間態”(In-Between)。“藝術并不排斥兩者,而是同時處理它們,使它們相互作用,形成一個新的動態現實”[1]。

凡·艾克浸潤在相對性的思考中,同時他也意識到相對性不僅為科學發展提供了新的機會,藝術領域也不例外,甚至介入建筑領域。后來,凡·艾克經常用蒙德里安的一句話來總結這個時期的轉變——“特定形式的文化正在接近它的終點,確定的關聯文化已經開始。3”

2 自發性的批判:眼鏡蛇團體(COBRA)

蘇黎世時期之后的1947年,凡·艾克回到荷蘭并接觸了藝術家康斯坦特·紐文惠斯(Constant Nieuwenbuys)。1948年,康斯坦特和畫家阿佩爾(Karel Appel)等加入了由一群藝術家為了“革命法國超現實主義”而成立的組織——眼鏡蛇團體(COBRA),凡·艾克也跟隨著活躍其中。

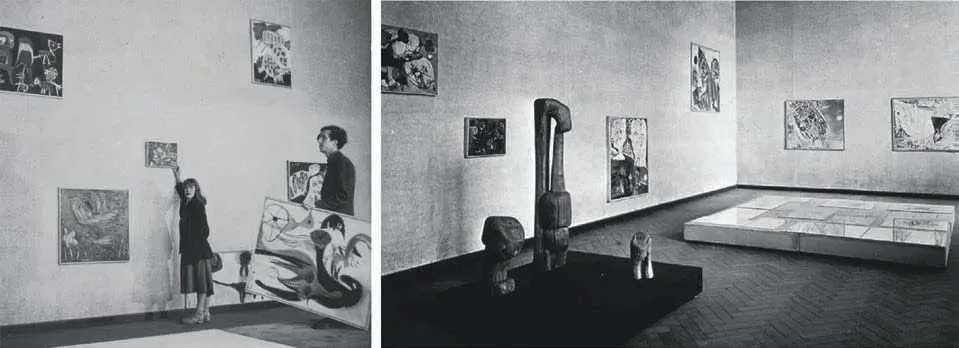

“眼鏡蛇”是一項短暫但有影響力的前衛藝術運動,眼鏡蛇團體的藝術靈感來自于兒童繪畫、心智缺陷類人群的直覺反應與原始人類藝術,因而他們創作出的作品大多形似兒童色彩畫,畫面生動且隨性,心手如一,返璞歸真,頗具野獸派和立體主義遺風。就在這粗獷質樸的線條和大膽斑斕的色彩中,“眼鏡蛇”開始了一場挑戰社會和改變文化的嘗試——從系統思維到由自發性和直覺引導的自由思維(圖2)。凡·艾克正是看中這一點,他不僅通過購買眼鏡蛇藝術家的作品來表達欣賞,還通過宣傳和捍衛這些作品來聲援他們對理性和絕對的批判。

當然,凡·艾克也并不是對眼鏡蛇所有的觀點都表示贊同。眼鏡蛇的藝術主張基本建立在對蒙德里安及風格派運動(De Stijl)的批判上,雖然它們同為來自荷蘭的藝術流源。更有趣的是,蘇黎世時期的凡·艾克就是一個超現實主義和新造型主義的追隨者,在與康斯坦特的交流合作中,他也是求同存異。

1949年,“眼鏡蛇”在阿姆斯特丹舉辦了一場展覽,凡·艾克受邀負責展陳設計。他根據畫作本身所表達的內容來決定其在空間中的位置:靜態的畫懸掛于觀展者視線高度的墻面,動態活躍的畫更接近地面,關于鳥類飛翔等空中元素的畫則放置于接近天花板的位置(圖3)。矛盾的是,他試圖通過這種方式形成類似于蒙德里安“彩色平面構圖”(圖4)的幾何空間構成。后來,凡·艾克也為此解釋道:他試圖公正地對待觀展者、空間和藝術,創造一種空間與物體的關系美學(Aesthetics of Relations)[3]。凡·艾克通過正負嵌套的手法將緊張而隱秘的關系釋放在空間的空白處,使得觀展者身臨其境地感受到介于蓄意和無意之間的靜謐的張力,而這種產生于對立要素之間的相互作用比對立要素本身更重要。當然,他知道康斯坦特拒絕抽象主義的理性構成思維,這明顯違背他們對自發性和直覺的追求,但是凡·艾克希望通過這種方式融合兩個對立的部分,形成一個新的互相加強而非排斥的現實狀態。

1951年,列日(Liege)的眼鏡蛇展覽也以類似的方式組織,凡·艾克也是因為這兩次策展的成功取得了與眼鏡蛇團體更多的信任與交流。1953年,僅僅成立了三年的眼鏡蛇團體最終解散,但是凡·艾克一直與昔日的眼鏡蛇藝術家們保持密切的聯系。

之后,康斯坦特開始從繪畫創作轉向了建筑設計領域,全情投入“新巴比倫”(New Babylon)的烏托邦設計構想。然而,理論和實踐之間的界線也是康斯坦特和凡·艾克之間的分界線。康斯坦特在他的烏托邦計劃中越走越遠,而凡·艾克則更深入研究具體的日常生活與空間,并開始付諸實踐地建造——營造一種富有創造力的自發的生活。

3 理想化的實踐:阿姆斯特丹游樂場

二戰結束后,百廢待興的荷蘭迎來戰后嬰兒潮的高峰。在阿姆斯特丹,無論是室內還是室外幾乎沒有適宜孩童的使用空間。雖然城市中有一些私人游樂場,但這些都是封閉的、受監督的空間,更多孩童們穿梭嬉戲在車輛往來的危險街道間或廢棄荒蕪的角落。1946年,任職于阿姆斯特丹公共工程部的凡·艾克意識到游樂場的設計變得非常急迫,“如果孩子重新發現了這座城市,城市將重新發現孩子——我們自己”[2]。凡·艾克的游樂場最初建在廢棄的土地上,像一種臨時的應急措施,但它們的重要性卻遠遠超過了這個創造性的解決方案。

當然,對凡·艾克來說,游樂場設計是一種理想化、非等級化的空間設計實驗。無論是實現“相對性”還是創造“自發性”,他都試圖賦予游樂場更大的意義。在1947—1978年間,凡·艾克設計了700多個游樂場,不同于1933年柯布西耶在《雅典憲章》中定義的那些脫離社區單獨規劃出“游憩”場地,凡·艾克在舊有的城市社區中設計和創造游戲場景,接受并利用所有的限制條件。

事實上,他遵循了杜斯伯格的思想,即城市中的所有元素都具有同等的重要性與價值,且都應該得到利用。因此,區別于CIAM對城市進行大規模重建的理念,凡·艾克采用“針灸”般的策略診療法激活了殘缺廢棄的城市肌理,創造出遍布阿姆斯特丹的可供社交聚會和孩童玩耍的公共空間。

在具體空間設計中,由于受到原始聚落文化和先鋒藝術在視覺構型語言方面的影響,尤其是荷蘭風格派的影響,凡·艾克將有機的原型與基本幾何要素相結合,不僅促進了各物質要素的良性互動,更重要的是激發了城市中各非物質要素的潛在關聯(圖5~7)。

1 洛斯油畫作品《Four Symmetrical Groups》(1947)

2 卡雷爾·阿佩爾的畫作《Vragende Kinderen》(1949)

3 斯特德里克博物館中的眼鏡蛇畫展(1949)

4 蒙德里安的畫作《Composition with Color Planes》(1917)

5 Zaanhof游樂場改造后現狀圖(1950)

6 Dijkstraat游樂場改造前后對比圖(1954)

7 Zeedijk游樂場改造前后對比圖(1959—1960)

另外,受到雕塑家布朗庫西的啟發,凡·艾克還親自設計供孩子們玩耍的游樂設備。布朗庫西通常以簡潔抽象而有力的幾何體來詮釋事物內涵,就像他所說的“簡潔不是藝術的最終,它只是更加接近事物本質”4。他的著名雕塑作品《吻》(《The Kiss》,1912)就是一個很好的范例(圖8)。盡管幾個世紀以來,親吻一直是西方藝術的主題,并在所有細節和禮態方面都得到了著重的體現,但布朗庫西在作品中去除對鼻子、下巴、喉嚨和手肘等具象描繪,希望通過巧妙地消除“解剖特征”(Anatomical Features)[9]來捕捉這種強烈的感覺。這種消除賦予雕塑審美的沖擊力,沒有障礙,圖像迅速映入眼簾,直擊人心。

在游樂場上,那些具有極簡主義美學的模塊化游樂設備似乎可以被視為一座座雕塑,抑或具體,抑或抽象,又具備多元化的功能,目的在于激發孩子們的想象力。一方面是低矮的、巨大的、不同形態的混凝土沙坑和墊腳石,另一方面是可供翻滾的細長欄桿、拱形和半球狀鋼管爬架,它們不僅用來玩耍,也是一個對話交流的場所、一棟游戲中的建筑,甚至是一座城市,因為它們的基本形式都來自建筑和生物形態剝離后的“原型”(圖9)。不言而喻,拱門和圓頂與歐洲城市的建筑語言無縫契合。同樣,在材質的選擇方面,金屬和混凝土材質的設備比起現代色彩亮麗的塑料制品也更能融入城市。

在那個時代,這場生動有趣的實驗印刻在整整一代人的童年記憶中。遺憾的是這700多個游樂場中,如今留存相對完整的只有17個。盡管如此,它們依然代表著一個關鍵時期最具象征意義的建筑批判與革新措施,其自下而上的參與式營建以一種理想化的方式,在“僵化、謊言和貧瘠”的社會狀態中構建出一個不同要素相互關聯又動態制約的平衡態勢,一個更為人性化的充滿想象力的空間場所。這正應和了荷蘭文史學家赫伊津哈(Johan Huizinga)所說:“玩耍,是件嚴肅的事情!”

8 布朗庫西雕塑作品《吻》(1912)

4 人本主義回歸的潮流:十次小組(Team X)與論壇雜志(Forum)

“建筑就是一個小城市,城市就是一個大建筑”[2]。從游樂場項目發展出的城市與建筑空間關系的思辨,直接促就了凡·艾克與現代主義功能性學派的分道揚鑣。1959年,在荷蘭奧特羅召開的CIAM會議之后,在CIAM內部包括凡·艾克、巴克瑪(Jaap Bakema)和史密森夫婦(Peter &Alison Smithson)、坎迪利斯(Georges Candilis)等人在內的年輕一代組成了十次小組,他們最終接管了CIAM。十次小組是一個自治而松散的組織,成員之間相互獨立、相互需求,他們不僅保持著對具體事物和日常生活的關注,也不忘對理想化實踐的探索,在對現代主義的批判中促成了人本主義的回歸。

同年,凡·艾克和巴克瑪也成為論壇雜志的編輯,這也成為凡·艾克宣揚建筑思想最堅實的前沿陣地。伴隨著同時期荷蘭納格勒村落(Nagele Village,1947—1956)與阿姆斯特丹孤兒院(1955—1960)的建筑實踐,凡·艾克在不斷思考與內省中融合發展出他的結構主義思想——“構型原則”(Configurative Discipline)。這些思想與理論成就離不開戰后現代藝術的深刻影響,而它們也在凡·艾克的號召下掀起了新的建筑革新思潮,為后來的現代建筑開辟了新的方向。

注釋

1 英文原文為“To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower”。

2 出自藝術家保羅·克利的文章《Creative Credo》(1920):“Art does not reproduce the visible but makes visible”。

3 英文原文為“The culture of particular form is approaching its end.The culture of determined relations has begun”。

4 英文原文為“Simplicity is not a goal in art but one reaches simplicity in spite of oneself,by approaching the real sense of things”。

圖片來源

圖1,2,4,8來源于網絡;圖3來源于文獻[5];圖5,6,9來源于文獻[4];圖7來源于Amsterdam Photographic Archives。