構(gòu)建新時代大中小學聯(lián)動人才培養(yǎng)模式

陳新妍 袁瑩玉

[摘 要] 大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才是新時代教育教學改革背景下,落實課程內(nèi)涵式建設,實現(xiàn)能力和素養(yǎng)的循序漸進、螺旋上升式培養(yǎng)的必然要求。通過研究日本大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才的案例,分析日本不同教育階段聯(lián)動培養(yǎng)人才的模式和舉措,并結(jié)合新時代我國教育發(fā)展背景,借鑒日本經(jīng)驗,探索大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才的思路舉措。

[關(guān)鍵詞] 大中小學聯(lián)動;能力導向;銜接聯(lián)動;一體化協(xié)同

[作者簡介] 陳新妍(1982—),女,遼寧沈陽人,博士,浙江外國語學院東語學院講師,主要從事日語語言學和日本教育研究;袁瑩玉(1990—),女,江蘇南通人,浙江外國語學院東語學院學生。

[中圖分類號] G641? ? ?[文獻標識碼] A? ? [文章編號] 1674-9324(2021)12-0173-04? ? [收稿日期] 2020-09-21

一、引言

思政教育大中小學一體化建設受到越來越多的關(guān)注,李偉(2020)論證了大中小學思政課一體化建設蘊藏的邏輯理路[1],吳宏政和徐中慧(2020)闡述了大中小學思政課教師隊伍一體化建設目標和路徑等[2],李明,高向輝,孫佳星,吳雙(2020)指出應遵循縱向銜接、橫向貫通、循序漸進、螺旋上升的原則,面向大中小學各個學段,開展教材體系、教學體系、實踐育人體系、師資隊伍體系、教育評價體系、保障體系等子系統(tǒng)建設,以及各子系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展的體制機制建設,構(gòu)建大中小學思想政治教育一體化體系[3]。圍繞思政教育一體化建設展開的思考和舉措,將引發(fā)教育界提升對教育目標整體化規(guī)劃重要性的認識,教育部部署義務教育課程標準修訂工作,指出要銜接貫通更順,實現(xiàn)學段縱向有序銜接,學科間橫向有機配合;同時也將為大中小學間創(chuàng)新更廣泛的聯(lián)動模式和機制提供思路。為培養(yǎng)適應新時代發(fā)展需要的人才,從小學到大學,不同階段教育主體間應增強合力,形成協(xié)同一體化培育機制。本文通過日本大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才的案例搜集,分析日本不同階段教育主體間聯(lián)動培養(yǎng)人才的思路和舉措,并結(jié)合新時代我國教育發(fā)展背景,借鑒日本經(jīng)驗,探索大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才的新思路、新機制。

二、日本代表性案例介紹及分析

日本大中小學在相關(guān)政策、制度的引導下,加強不同階段教育主體間的聯(lián)動,探索出一系列具有可借鑒意義的路徑和模式。以下分別介紹代表性案例,在此基礎(chǔ)上進行特征總結(jié)和分析。

(一)代表性案例

1.高校案例。高校A以其外語學院為中心,以提升人才的國際競爭力為抓手,在大學生、高中生、留學生間開展多種形式的交流,推進大中小學聯(lián)動培養(yǎng)精通日、中、英三語人才項目。同時,作為落實文部科學省高中大學聯(lián)動銜接改革政策的一環(huán),該校效仿美國,從2017年度開始實施“高中階段選修大學課程+大學入學后認定學分”制度,既可以增進高中生對大學學習內(nèi)容和形式的了解,也為學生入學后開展高水平個性化學習提供了可能。

名牌國立大學B校設立高中、大學銜接教育研究開發(fā)中心,通過多領(lǐng)域大學講座走進中小學、高中,以及面向中小學、高中生開放大學課堂或研究室,聯(lián)動開發(fā)中小學、高中教材建設等多種形式,積極推進人才的聯(lián)動銜接培養(yǎng),旨在為中小學、高中階段的學生注入學科最前沿知識,鍛煉其探究式學習思維,培養(yǎng)創(chuàng)新意識和實踐能力、國際素養(yǎng),引導學生樹立職業(yè)目標。

高校C面向幼兒園、保育員、小學、中學、高中,開設社會、科學、生物、環(huán)境、文化藝術(shù)、信息技術(shù)等多領(lǐng)域的課程、講座、體驗式教學。

高校D積極推進培養(yǎng)高中生家鄉(xiāng)情懷的教育項目。為高中一年級學生開設了解所在地區(qū)歷史和發(fā)展的講座;為高中二年級學生提供地區(qū)相關(guān)的主題多樣化的活動;組織高中三年級學生開展解決區(qū)域問題的實踐活動。

高校E與高中積極探索服務地方發(fā)展人才的聯(lián)動培養(yǎng)。主要模式如大學教師走進高中,指導研究型實習實踐教學、體驗式項目教學;高中生走進大學,參觀校園設施,體驗教學資源等。

高校F與高中積極推進福祉人才的聯(lián)動培養(yǎng)。如高中、大學間持續(xù)聯(lián)合開展社會福利狀況調(diào)查,舉辦相關(guān)知識講座等。

高校G下設的高水平研究所,為高中生提供作為助手參與大學科研項目及憑科研題目或成果參加大學入學考試的機會。2017年度該市來自6所高中的約20名高中生參與了該研究所的項目。

高校H為高中生提供接觸大學教育和科研的機會,如允許高中生利用放學后的時間旁聽大學講座,周末大學教師走進高中開設講座等。

高校I允許其附屬高中學生利用放學后的時間,根據(jù)各自興趣愛好,修讀大學各學科入門課程,入學后進行學分認定。同時,還為參與該校特別教育項目的高中生設置大學入學考試特別通道等。

名牌國立大學J推進卓越人才培養(yǎng)項目,允許高中生每月數(shù)次在該大學聽課,參與研究項目,并為高中生配置大學教師和本科生、研究生,對其進行指導。

名牌國立大學K設置科學技術(shù)交流教育部門,為高中生提供體驗大學課堂的機會,面向高中生開設大學學習交流研習坊。

高校L通過留學生外語教育和交流活動等,與中小學聯(lián)動推進地區(qū)國際化人才培養(yǎng),主要模式有派留學生參與中小學英語課堂建設,開展留學生與入學前兒童交流的各類活動等。

2.普通高中案例。高中P在全學科范圍內(nèi)制定邏輯思考能力和語言能力的一體化培養(yǎng)計劃,以課程建設、評價辦法的聯(lián)動為抓手,推進不同年級及不同學科間橫縱向銜接培養(yǎng);在大中小學間通過課程教學聯(lián)動,構(gòu)建邏輯思考能力的一體化貫穿式培養(yǎng)。

高中Q以大中小學聯(lián)動模式推進理科探究式學習。主要開展高中、大學老師參與小學課堂教學建設,高中生指導小學生參與理科實驗和探究活動學習,小中高教師共同研發(fā)教材等。

3.職業(yè)高中案例。秋田縣職業(yè)高中R以制造業(yè)人才培養(yǎng)為目標,在大中小學間推進制造業(yè)人才基礎(chǔ)能力、資質(zhì)素養(yǎng)的連貫式培養(yǎng),并明確這種聯(lián)動銜接培養(yǎng)模式是落實高水平制造業(yè)人才培養(yǎng)的三大舉措之一。該校通過構(gòu)建大中小學、企業(yè)、地區(qū)間開放式、廣泛性聯(lián)動,形成了地域一體化發(fā)展特色。開展了大學教授走進職業(yè)高中開設講座、面向中小學生開展親子體驗活動、舉辦縣(省)級大中小學聯(lián)動式競賽、深化實踐實習促學習能力培養(yǎng)等多種形式的活動。其活動經(jīng)費來源于高校、日本科學技術(shù)振興機構(gòu)、縣(省)級高中生能力提升項目、企業(yè)或社會團體資助等。通過開放式、廣泛聯(lián)性動,打破不同階段教育主體間的壁壘,實現(xiàn)從中小學階段開始培養(yǎng)興趣愛好、思維能力、實踐能力,高中和大學階段培養(yǎng)高階思辨能力、創(chuàng)新能力和良好的職業(yè)素養(yǎng),提升參與社會活動的主體意識。

4.中小學案例。日本不同階段教育主體間的銜接和聯(lián)動,主要以高中、大學、各級教育管理部門牽頭為主。以中小學為主導的聯(lián)動形式主要體現(xiàn)為相鄰教育階段圍繞具體學科課程,通過備課、課堂觀摩、教研交流等形式,探索教學內(nèi)容和教學模式的銜接。具有示范作用的案例多以一定的聯(lián)絡會議或研修會議等組織為基礎(chǔ),其推進過程為“分析問題—調(diào)查學情教情—制定推進方案—實施方案—總結(jié)效度—推廣范式”。此外,小中、小中高一貫制試點學校也開展了各種一體化銜接培養(yǎng)模式的探索。

5.教育委員會等教育管理部門案例。日本S縣教育委員會積極開展大中小學聯(lián)動提升教師英語教學能力的探索,通過中小、中高聯(lián)動開展教研活動、主題研修等形式,探究教學理念、教學內(nèi)容、學生能力培養(yǎng)的銜接和提升。日本T縣教育委員會以該縣內(nèi)的某市為示范區(qū),實施大中小學聯(lián)動銜接推進連貫系統(tǒng)性英語教育,并將其開展模式推廣至縣內(nèi)其他中小學。通過這一舉措,教師教學能力和學生語言運用能力均有明顯提升。

(二)特征總結(jié)和分析

日本推進大中小學聯(lián)動銜接式人才培養(yǎng)具有以下三個特征:第一,有一定的政策、方針、理念的指引,使聯(lián)動銜接具有基本一致的方向性。如針對高中與大學的銜接聯(lián)動,文部科學省制定了“高大銜接改革”相關(guān)舉措[4]。即推進高中教育、大學教育、大學入學考試三者聯(lián)動一體化改革。關(guān)于日本推進三者聯(lián)動一體化改革的背景,有觀點指出大學入學考試不發(fā)生改變,高中教育就不會發(fā)生改變;一體化改革便于大學選拔符合其培養(yǎng)方向的人才;少子化以及國際競爭日趨激烈的背景下,為學生提供個性化教育十分必要。關(guān)于“高大銜接改革”的必要性,日本政府及教育界認為國際化和信息化給社會帶來了巨大變革,需要培養(yǎng)學生掌握能適應社會變革所需的知識技能、創(chuàng)造力,思辨力,表達能力、溝通協(xié)作和自主學習能力(被稱為“學習能力三要素”),以適應時代發(fā)展需要。高中教育、大學教育、大學入學考試聯(lián)動一體化改革可扎實有效地推進學習能力三要素的培養(yǎng)和評價。基于一體化銜接理念,高中和大學銜接聯(lián)動培養(yǎng)學習能力三要素,大學入學考試選拔符合大學培養(yǎng)方向的人才,大學階段因地制宜開展個性化和多樣化教育,能更好提升學生專業(yè)能力和綜合素養(yǎng)。在高大銜接改革理念提出的背景下,日本部分高校設立專門機構(gòu),負責推進銜接聯(lián)動的調(diào)查研究和具體實施。第二,以培養(yǎng)學習能力三要素為主線,基于各種能力在不同教育階段的培養(yǎng)次第和發(fā)展層次,循序漸進地推進聯(lián)動。第三,以學科知識和能力的內(nèi)在邏輯為依據(jù),體現(xiàn)共性和銜接性的同時,兼具校本特色和地域特色。第四,不同階段教育主體聯(lián)動方式具有自主性、多樣性、靈活性、實踐性。第五,官、產(chǎn)、學、研協(xié)同保障,注重“實踐—總結(jié)—推廣”一體化模式。第六,具有一定的效度和社會參與度。

三、日本案例帶來的啟示及可推廣案例

以往我國不同階段教育主體間的聯(lián)動主要體現(xiàn)在圍繞學科知識和能力展開的銜接互動,多存在于相鄰階段,并多以課程銜接為抓手。新時代背景下,新工科、新文科、新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科建設任務的部署,專業(yè)認證的持續(xù)推進,卓越拔尖人才培養(yǎng)計劃的提出,長三角、粵港澳等區(qū)域教育一體化構(gòu)想的推進等,都對人才培養(yǎng)模式、培養(yǎng)質(zhì)量、課堂教學提出了更高的要求。把握時代背景,人才培養(yǎng)應注重跨階段、跨學科、跨地域間的一體化協(xié)同、交叉融合和科學精細化銜接。

借鑒日本經(jīng)驗,基于新時代我國教育發(fā)展現(xiàn)狀,建議遵循以下原則和機制構(gòu)建大中小學間聯(lián)動新模式:第一,堅持問題導向,弄清新時代背景下,不同階段教育主體間割裂分離給人才培養(yǎng)帶來的一系列問題和制約,有針對性地開展聯(lián)動;第二,以通用能力培養(yǎng)為主線,制定各種能力等級評價量表,根據(jù)認知規(guī)律和能力發(fā)展層次,構(gòu)建不同階段有機整合的能力發(fā)展一體化模型[5],明確各階段能力培養(yǎng)的共同目標和內(nèi)在邏輯,使聯(lián)動更具易操作性、可衡量性、廣泛開放性、社會參與性;第三,不同階段教育主體應發(fā)揮自主性,使聯(lián)動體現(xiàn)校本特色和地區(qū)特色,如具有外語和教育優(yōu)勢的學校可從國際化素養(yǎng)培養(yǎng)層面實現(xiàn)聯(lián)動,中職和高職可結(jié)合職業(yè)人才培養(yǎng)特色推進聯(lián)動,高校高水平科研機構(gòu)可以高水平技術(shù)和科研人才培養(yǎng)為導向,從個性化人才培養(yǎng)、卓越人才選拔等角度開展聯(lián)動;第四,明確學校、教育管理機構(gòu)、企業(yè)、社會團體之間的關(guān)系和職責,構(gòu)建多主體持續(xù)協(xié)同機制,從資金、制度、環(huán)境、人員、資源、總結(jié)、推廣等層面保障聯(lián)動,如日本某高中推進大中小學聯(lián)動,采用校長負責制,下設兩級專門委員會,人員涵蓋各級教學教務負責人,同時與高校專設聯(lián)動會議、街道大中小學聯(lián)動會議、街道教育委員會等多級會議組織協(xié)同保障聯(lián)動;第五,靈活創(chuàng)新課堂內(nèi)外聯(lián)動模式,從教學模式、教學理念、教學內(nèi)容、教學評價、培養(yǎng)能力等方面推進聯(lián)動和銜接。

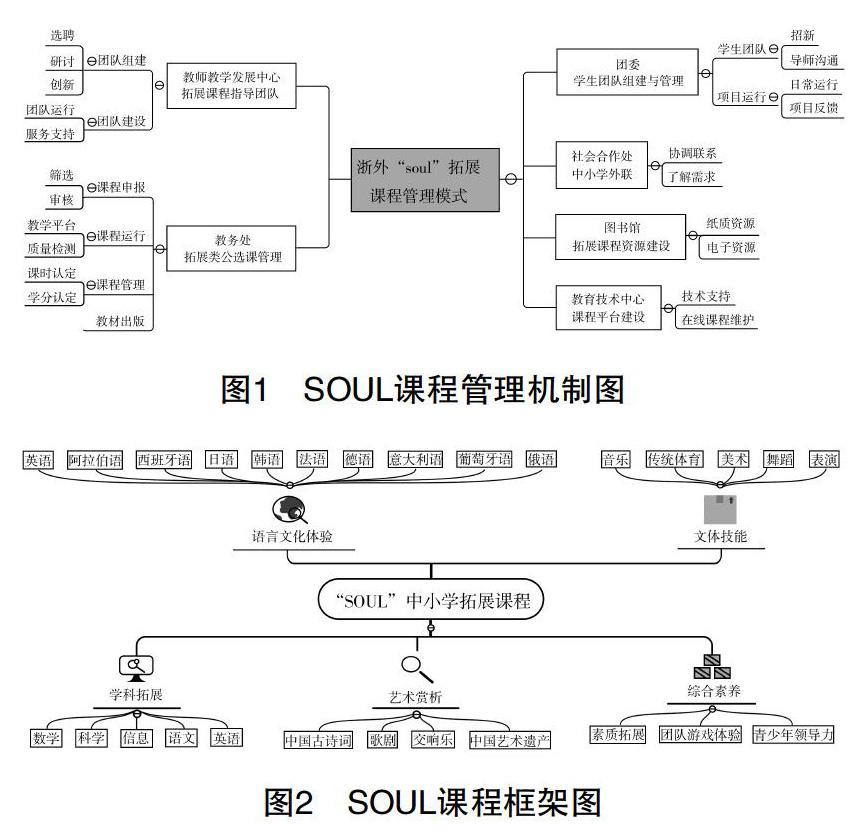

結(jié)合以上觀點,筆者參與的教學團隊充分結(jié)合我校外語特色和教師教育兩大優(yōu)勢,開發(fā)了具有一定示范意義和推廣價值的大中小聯(lián)動課程模式——SOUL課程(Student-centered Open courses for public elementary and secondary schools by University professors and Learner teachers)。SOUL課程是在大學教師指導下,以高校學生為授課教師,以學生為中心的中小學開放課程,可有效整合高校的師資力量、大學生資源和中小學校的課程需求和實習平臺,實現(xiàn)大中小學之間的資源互補、聯(lián)動共贏。課程已形成60多門系統(tǒng)的中小學課程群,包羅語言文化體驗課程、文體技能課程、學科拓展課程、藝術(shù)賞析課程、綜合素養(yǎng)課程等。SOUL具有國際性、傳統(tǒng)性、開放性、獨特性的特點,以發(fā)展中小學生核心素養(yǎng),提高綜合素質(zhì)為目標。課程形成了較完善的校內(nèi)管理保障機制和課程框架(如圖1、圖2)。

SOUL課程還形成了課程研發(fā)報告、現(xiàn)場教學觀摩、教學成果展示、試點學校報告、專家指導、教材編制等較為完整全面的實施方案,已面向杭州多所中小學開設,具有較廣泛的課程受眾,深受校方的認可和學生們的喜愛。

SOUL課程解決了中下學拓展課程師資和課程資源不足的問題,也為大學生提供了運用專業(yè)知識和能力的實踐平臺,以學生核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)培養(yǎng)為目標,基于跨文化能力培養(yǎng)框架,科學研發(fā)課程和評價學生能力。充分結(jié)合自身優(yōu)勢,形成了鮮明的校本特色。課程形成了較為完善的校內(nèi)保障機制,并與中小學構(gòu)建了初步的合作聯(lián)絡框架。SOUL課程呈現(xiàn)出了一定的效度和社會參與度、受眾認可度,為本文提出的五點建議提供了成功案例。

四、結(jié)語

以上列舉了日本大中小學聯(lián)動培育代表性案例,從五個方面分析了其聯(lián)動模式和舉措等。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合我國新時代教育發(fā)展背景,借鑒日本經(jīng)驗,從五個方面探索大中小學聯(lián)動培養(yǎng)人才的新思路。最后介紹并分析了具有一定推廣價值和可行性的SOUL課程模式。

參考文獻

[1]李偉.大中小學思政課一體化建設的邏輯理路[J].河南社會科學,2020(28-8):119-124.

[2]吳宏政,徐中慧.論大中小學思政課教師隊伍一體化建設[J].現(xiàn)代教育管理,2020(7):15-21.

[3]李明,高向輝,孫佳星,等.大中小學思想政治教育一體化體系構(gòu)建[J].現(xiàn)代教育管理,2020(6):14-19.

[4]文部科學省.高大接続改革[EB/OL].[2020-08-15].https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/index.htm.

[5]張紅玲,姚春雨.建構(gòu)中國學生跨文化能力發(fā)展一體化模型[J].外語界,2020(4):35-44+53.

Abstract: Under the background of the reform of education and teaching in the new era, it is necessary to carry out the construction of curriculum connotation and realize the gradual and spiral cultivation of students ability and accomplishment. By studying the case of joint training of talents in Japanese between universities, secondary schools and primary schools, this paper analyzes the model and measures of joint training of talents in different educational stages in Japan, and draws lessons from the experience of Japan in the light of the background of Chinas educational development in the new era, trying to explore the ideas and measures of joint training of talents in China.

Key words: joint training between universities, secondary schools and primary schools; ability-oriented; joint; integration