談?wù)劶螒c刻凌曙注《春秋繁露》的初印、后印和匯印

宗旨

至于《蜚云閣叢書》的匯印主持者到底是誰(shuí),在日人小澤文四郎于民國(guó)間所編的《劉孟瞻先生年譜》里,還有另外一種說法。《劉譜》“嘉慶二十二年”條,凌曙小傳云劉文淇“為刻《蜚云閣凌氏叢書》”。該譜“道光十年”條,則轉(zhuǎn)引《青溪舊屋文集》卷三,劉文淇致沈欽韓(歿于道光十一年)的書札,又稱:“先舅氏曉樓先生所著書,最精者莫如《公羊禮疏》。誠(chéng)如來教所云,但此書博引舊說,無所引申,恐后人有襲取之者。極知先生不喜公羊,然先舅氏一生勤學(xué),非先生孰表章之?倘能賜序一篇,幸甚。”在筆者所見的《春秋公羊禮疏》中,并沒有發(fā)現(xiàn)凌曙的老師沈欽韓補(bǔ)作的序文。但劉文淇在其母舅凌曙身故后不久,就已經(jīng)參與到了《蜚云閣叢書》的編訂過程里,卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。

考慮到《蜚云閣叢書》六子目書中刻印最晚的《禮論略鈔》,于道光六年凌曙生前就已刊成,該叢書的整體匯印工作,似乎沒有必要一直等到道光二十九年阮元作序之后才開始進(jìn)行。《劉譜》中的凌曙小傳,其實(shí)轉(zhuǎn)引自凌氏另一位老師包世臣,在道光己丑(九年)所撰寫的《清故國(guó)子監(jiān)生凌君墓表》。《墓表》稱凌曙于道光五年冬,“猝患風(fēng)痹…養(yǎng)疴于董子祠之南偏道院”。而在《劉譜》道光五年的記載里,也有“年末舅氏曉樓疾中風(fēng)”;“道光七年”條,又云“舅氏凌曉樓臥病董子祠,先生代授陳立學(xué)”。至若凌曙為《禮論略鈔》所撰的后序,則明確提到“客歲十二月二十九日,曙自他歸,中途中風(fēng)”。可見在《禮論略鈔》完刊之前,凌曙就罹患中風(fēng)。后來又長(zhǎng)期臥病于董子祠,以至于要讓劉文淇來代教自己的學(xué)生陳立,直到道光九年他病故,似乎并沒有那個(gè)精力來主持叢書的匯印工作。而凌曙的兒子凌鏞,在其父亡故時(shí)不過八歲,被劉文淇攜回自家教養(yǎng)。由此看來,上述三人中只有劉文淇,才最有可能是《蜚云閣叢書》的匯印主持者。

此外,上海圖書館藏長(zhǎng)283404號(hào)本,南京圖書館藏GJ/792號(hào)本、CJ/793號(hào)本,國(guó)家圖書館藏104號(hào)本、105號(hào)本、106號(hào)本《蜚云閣凌氏叢書》總封面上,均鐫有該叢書的全部六種子目。比較蹊蹺的是,“四書典故核”“公羊禮疏”“公羊禮說”“公羊問答”“春秋繁露注”,這五種都刻在封面右側(cè);只有“禮論”,并沒有印在“春秋繁露注”下方至少四字以上的空間里,而是單獨(dú)鐫在了封面左側(cè)。考慮到按凌曙《禮論略鈔》后序所云,此書是在他中風(fēng)之后才啟動(dòng)刊板的,且篇目從百余刪減至三十九,名字也從《禮論》改成《禮論略鈔》;而此前凌曙已邀曾燠為《禮論》作序,并有道光二年自序,或許《蜚云閣叢書》的匯印策劃工作,在《禮論略鈔》鋟梓時(shí)或更早一點(diǎn)就已經(jīng)開始了。當(dāng)然,由于身體方面的原因,叢書匯印的實(shí)際主持者恐怕不太可能是凌曙本人。《青溪舊屋文集》卷五收錄了劉文淇為《公羊問答》所撰的序,并更名為《(凌氏叢書)序》;上海圖書館藏長(zhǎng)283404號(hào)本、南京圖書館藏CJ/793號(hào)本、國(guó)家圖書館藏105號(hào)本《蜚云閣凌氏叢書》,都增刻有劉文淇倩請(qǐng)包世臣撰寫的凌曙《墓表》,種種跡象都指向了這一點(diǎn)。

而阮元所作的序文,自然也不會(huì)是叢書開始匯印時(shí)就先寫好的。上海圖書館藏425472號(hào)本、長(zhǎng)283404號(hào)本,南京圖書館藏GJ/793號(hào)本,國(guó)家圖書館藏105號(hào)本、106號(hào)本《蜚云閣凌氏叢書》,都沒有阮序,應(yīng)該不都是失序所致。至于全書完刊后再增補(bǔ)序文,其實(shí)也并不稀奇。就如前面提到的《春秋公羊禮疏》,嘉慶己卯即已畢工,而到了道光十年左右,劉文淇還想著請(qǐng)沈欽韓來增序。再如汪中自刻四卷本《述學(xué)》,乾隆末期就已刊成,但后印本里還附有王念孫于嘉慶間補(bǔ)作的序文。從這些常例來看,道光二十九年阮元序,應(yīng)該是在《蜚云閣叢書》匯印后期所增補(bǔ)的。南京圖書館藏CJ/792號(hào)本、國(guó)家圖書館藏104號(hào)本,就是這種增刻阮序后再行刷印的本子。而此序所稱“其子?xùn)|笙鏞奉遺書,乞余作序”里的“遺書”,應(yīng)當(dāng)是指凌曙遺留下來的書稿,也許就是序中所說的“書凡六種,統(tǒng)名為《蜚云閣叢書》”,而不是什么寫有凌曙遺囑的“遺書”。

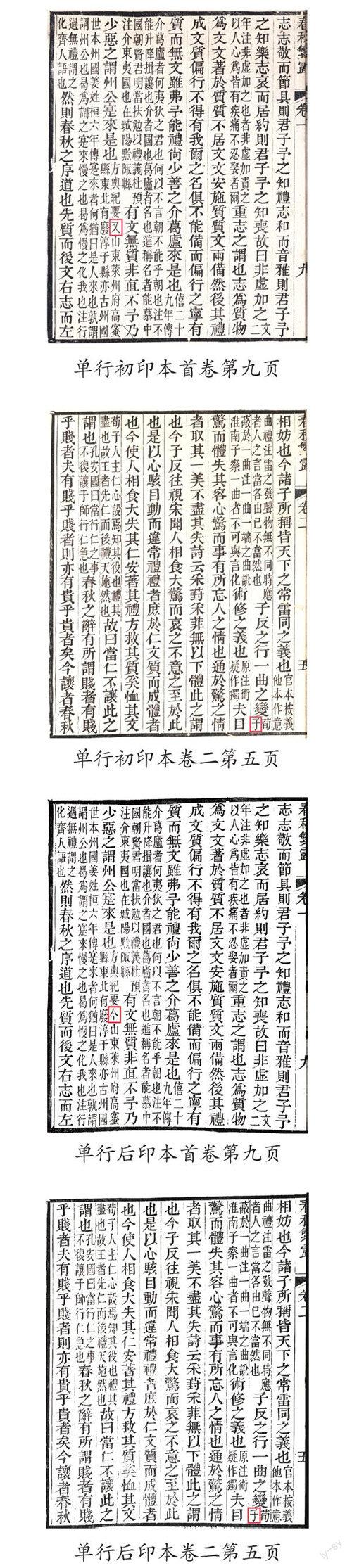

就前文所作的各種推斷來看,嘉慶刻凌曙注《春秋繁露》的印本大致可分為以下四類:?jiǎn)涡谐跤”荆涮卣鳛椋鹤舟E清晰,墨色濃重,沒有附入尺牘;單行后印本,其特征為:附入尺牘,開本一般較叢書本為大;匯印早期印本,其特征為:附入尺牘,開本適中或略小,字跡已有漫漶;匯印后期印本,其特征為:字跡漫漶,增入阮元序。

此外,這四種印本也存在著其他文字、篇目上的差異。比如:?jiǎn)涡谐跤”荆羯虾D書館藏長(zhǎng)438520號(hào)本、南京圖書館藏GJ/130384號(hào)本(八千卷樓舊藏),其首卷九頁(yè)小注作“《方輿紀(jì)要》,‘又山東萊州府高密縣東北,有廢淳于縣,亦古州國(guó)”,卷二第五頁(yè)小注作“荀‘子蔽于一曲”;單行后印本之后,對(duì)應(yīng)文字則分別改為:“《方輿紀(jì)要》,‘今山東萊州府高密縣東北,有廢淳于縣,亦古州國(guó)”“荀‘于蔽于一曲”等等。而叢書在匯印期間,又不斷增入附文,如道光六年八月凌曙所撰《禮論略鈔》另一后序,道光九年包世臣作《墓表》,直至道光二十九年夏四月阮元所寫的序文為止。

綜上所述,嘉慶刻凌曙注《春秋繁露》,以及《蜚云閣叢書》的匯印過程,似乎并不像辛德勇先生所說的那樣,“是在凌曙身后,始由他的兒子凌鏞倩請(qǐng)阮元作序,印行于世”“另外還有吳薡、鄧立誠(chéng)等人的四通尺牘,也是后來匯印叢書時(shí)方始附人”。或許應(yīng)當(dāng)改成:《蜚云閣凌氏叢書》“是以劉文淇主持匯印,在刷印后期由凌鏞倩請(qǐng)阮元作序,并補(bǔ)刻入?yún)矔摹薄皡撬Y、鄧立誠(chéng)等人的四通尺牘,則是在道光元年之前,凌曙注《春秋繁露》尚為單行本時(shí)就增刻附人的”。(完)