“意見領袖”在公共政策傳播中的功能研究

蔡進 劉英杰

摘要:隨著傳播方式革新與話語權力下放,具有一定代表性與權威性的“意見領袖”對于受眾的影響越來越深,了解“意見領袖”在公共政策傳播中的功能,對于公共政策傳播的渠道優化、效果評價等方面具有重要的參考價值和現實意義。文章提出公共政策傳播的優化模型,并以全面二孩政策、三孩政策為例,基于網絡議程設置理論、政策議程設置理論與內容分析法,通過對知乎、公眾號、微博三大平臺的“意見領袖”的意見進行系統性的量化分析來對假設與模型進行驗證。研究發現,“意見領袖”在公共政策傳播中出現了政策片面解讀、片面的收集反饋輿論,并帶有較重的主觀情緒,阻礙了公共政策傳播。

關鍵詞:“意見領袖”;公共政策傳播;全面二孩政策;三孩政策

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)24-0020-03

基金項目:本論文為國家自然科學基金面上項目“大數據環境下多媒體網絡輿情信息的語義識別與危機響應研究”成果,項目編號:71473101

一、研究背景:嚴重的老齡化與受挫的公共政策傳播

人口和生育政策向來是關系到國家發展的重大議程事項。近年來,隨著人口紅利消失,老齡化問題逐漸浮上水面。為積極應對人口老齡化,我國不斷調整生育政策,2015年10月,黨的十八屆五中全會提出“全面二孩”政策。2021年,生育政策再次迎來重大轉變,5月31日召開的中共中央政治局會議指出,進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及其配套支持措施。但從結果來看,二孩、三孩政策實施效果均不理想,在社交媒體平臺,網友對于這兩項生育政策普遍沒有歡欣鼓舞的態度,公共政策傳播受到明顯阻礙。

隨著科技發展帶來的傳播方式的不斷革新,話語權力被不斷下放,在網絡空間話語場域內,“意見領袖”的觀點傳播對于受眾的影響越來越深。

那么,在公共政策傳播中,“意見領袖”到底扮演了什么樣的角色?對公共政策傳播起到了促進還是阻礙作用?

二、研究問題與假設

研究以全面二孩政策、三孩政策為例,基于內容分析法對“意見領袖”意見進行量化分析梳理。具體來看,提出的研究問題為:在全面二孩政策、三孩政策的傳播過程中,“意見領袖”做了哪些具體的工作?這些工作的最終呈現對公共政策傳播起到了促進還是阻礙的作用?

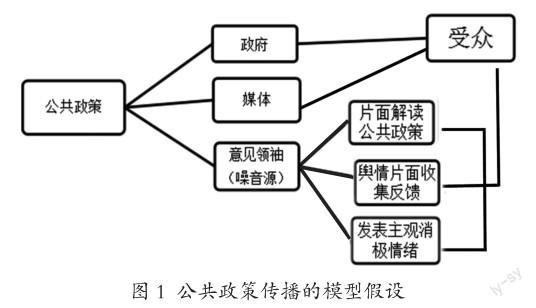

針對這一研究問題,文章構建了如圖1所示的公共政策傳播模型假設。

如圖1所示,共提出了三個研究假設。

研究假設1:“意見領袖”在公共政策傳播中出現了對政策的片面解讀,阻礙公共政策傳播。

研究假設2:“意見領袖”在公共政策傳播中對于輿情只做片面的收集反饋,阻礙公共政策傳播。

研究假設3:“意見領袖”在公共政策傳播中保持較強烈的主觀消極情緒及否定態度,阻礙公共政策傳播。

若通過研究發現“意見領袖”未出現主觀消極情緒、客觀解讀政策、真實反映輿情,則假設不成立,“意見領袖”在公共政策傳播中起促進作用,反之則假設成立,“意見領袖”在公共政策傳播中起阻礙作用,若假設部分成立,則“意見領袖”在公共政策傳播中既有促進也有阻礙作用。

三、研究方法與設計:基于內容分析法的實證研究

(一)研究方法:內容分析法

1.“意見領袖”話語的抽樣

選取微博、知乎、公眾號三大媒體平臺中的“意見領袖”作為樣本,抽樣標準為:截至2021年11月知乎粉絲數全站排行榜前100名的知乎用戶(除去知乎日報、知乎電影等知乎官方號、人民網、新華社等機關媒體和市場化媒體賬號),2021年上半年微信公眾號閱讀量排行榜前100名的公眾號(除去央視財經、中國基金網等機關媒體和市場化媒體公眾號),微博金V認證(需要粉絲過萬、實名認證、閱讀量超1000萬)的個人賬號(娛樂號和營銷號除外)為“意見領袖”[1],以“二孩”“全面二孩”“三孩”為關鍵詞檢索上述“意見領袖”在2015年12月27日(全國人大常委會表決通過人口與計劃生育法修正案的日子)至2021年12月20日(研究截止日期)期間的文章或微博,共檢索到927條,除去如“孩子成長過程中應注重陪伴”等主題與全面二孩政策、三孩政策無關的內容后,共得到267條有效樣本。

2.對文本內容編碼

根據研究問題與假設,共設立6個內容分析的變量,分別為:文章篇幅、文章主題、政策積極與消極面是否均提及、正面負面輿論是否均出現、對于全面二孩政策與三孩政策的態度、文章風格,并據此對樣本形式和內容進行編碼。

人工編碼由兩位編碼者完成。編碼員先隨機抽取30條文章或微博,同時獨立編碼,編碼后進行信度檢驗,結果顯示兩名編碼員間的信度系數Cohens Kappa值6個變量都在0.8以上,編碼較為合理。

(二)數據統計與量化分析

1.“意見領袖”在意見傳播中的篇幅與主題分析

數據統計顯示,“意見領袖”關于全面二孩政策、三孩政策的文章微博篇幅以300字以上居多,占到了46%,1~50字文章相對較少,占比為9%。

在文章或微博的主題上,關于全面二孩政策、三孩政策的文章或微博主題涵蓋較多方面。其中數量最多的是議題延伸,主要是關于生育政策下女性職場、性別平權、經濟壓力等領域的討論,占到了32%,建言獻策與輿情收集反饋分別占到了20%和18%,政策效應與影響等主題數量相對較少,均不足10%(見圖2)。

2.“意見領袖”在意見傳播中的全面性與客觀性分析

文章測量了“意見領袖”文章或微博中是否同時提及政策的積極面與消極面。提及積極面標準為出現全面二孩政策、三孩政策的必要性或意義、政策相關配套措施,提及消極面標準為出現全面二孩政策、三孩政策的不合理之處、實操性低、阻礙平權等(此為作者在調查研究中的發現,并不代表本文認為全面二孩政策、三孩政策本身有負面消極之處)。統計發現,有61%的文章或微博均只提及負面,僅有17%的“意見領袖”文章或微博正面負面都有提及,此外也有19%的文章并未提及政策的積極影響與可能的不足,僅有3%的文章宣傳了全面二孩政策、三孩政策的必要性及其配套措施。

在輿論收集與反饋層面,32%的“意見領袖”文章或微博僅出現了負面輿情,19%的文章相對客觀地提及了正面與負面輿情,僅有13%的文章僅提及正面輿論反饋,此外,36%的文章或微博并未進行輿情收集。

3.“意見領袖”在公共政策傳播中的態度與情緒分析

對樣本中“意見領袖”對于全面二孩政策、三孩政策的態度進行了量化統計,研究發現57%的“意見領袖”的文章持反對態度,27%持中立態度,僅有16%持支持態度。文章風格上,46%的文章是在較為正經嚴肅地發表觀點,有31%的文章情緒化較嚴重,甚至出現了粗俗、惡毒的言論,也有23%的文章采用戲謔的玩梗、吐槽的方式評議政策。

(三)研究發現

1.“意見領袖”在公共政策傳播中出現了政策片面解讀情況

“意見領袖”作為群眾中具有一定權威性與代表性的人物,在公共政策傳播中,“通過政策信息的‘翻譯促進了政策議程和公眾議程的雙向交互,不同細分領域‘意見領袖的組織連接和解讀再構使得公共議題信息可以跨越階層和職業隔離進行更廣泛的傳播”[2]。但本研究發現,“意見領袖”在政策傳達與闡釋上較為片面,僅有20%的“意見領袖”文章或微博提及了全面二孩政策、三孩政策的產生背景、我國老齡化的嚴重現狀、政策對老齡化帶來的切實緩解、政策配套的相關措施等,相當部分的“意見領袖”不顧政策產生背景及配套措施,武斷地將全面二孩政策、三孩政策直接等同于鼓勵女性多生孩子、將女性物化成生育機器、不管年輕人生存壓力等,導致出現了許多有失偏頗的言論。而這些武斷的指控又恰好迎合了年輕群體面對生存壓力的訴求,觸及了當下較為敏感的性別議題,成功獲取了大量網友的認同,進一步鞏固了“意見領袖”的地位。最終“意見領袖”流量角度的目的已經達成,網民的情緒得到了共鳴,卻犧牲了公共政策的良性傳播。

2.“意見領袖”在公共政策傳播中對輿論進行片面的收集反饋

在傳統媒體時代,公共政策囿于技術的限制,往往是單向度傳播。而隨著傳播方式的不斷革新,傳統的單向不對稱的公共政策傳播已逐漸被雙向溝通取代,公眾的反饋成了公共政策調整優化的重要來源[3]。然而,研究發現,“意見領袖”并未做到相對全面客觀地收集輿情,僅有32%的“意見領袖”文章中出現了正面的輿情,而負面輿情則在51%的文章里出現,只有19%的文章包含了正負面輿情。雖然在現實層面,負面輿情也許確實多于正面輿情,但大多數文章多用“網友們紛紛表示:XXX”等諸如此類的句式,對正面輿論避而不談,既沒有數據支撐,又帶有強烈的引導性,這樣的引導性話語是片面而不負責任的,帶給受眾“所有人都在質疑全面二孩政策、三孩政策”的印象,進一步強化了公共政策傳播的異構化現象。

3.“意見領袖”在公共政策傳播中出現了帶有較強主觀情緒的意見傳播

“意見領袖”對議題做自己的解讀本身無可厚非,這也是“意見領袖”群體的自身特點。但在較為關鍵與嚴肅的公共政策傳播中,出現帶有較強主觀情緒的意見傳播影響是非常不利的。研究結果顯示,31%的“意見領袖”文章出現較為情緒化的言論,且幾乎全部是對全面二孩政策、三孩政策的指責與控訴,言辭激烈而憤怒地批判生育政策“將女性物化成生育機器、漠視年輕人巨大的生存壓力”等。前文已經提到,這樣的指控本身是否合理就是值得質疑的,再加上強烈的情緒化帶來的強煽動性,容易挑動受眾情緒,使情緒在文本之外同時得到傳播,進一步阻礙了公共政策傳播的良性傳播。

四、對策與建議

(一)培養專業領域“意見領袖”,提升網絡輿論空間的專業性

“意見領袖”一般可以分為公眾人物類“意見領袖”、知識分享類“意見領袖”、自媒體類“意見領袖”等,但研究中發現,三大平臺影響力較大的“意見領袖”樣本中幾乎沒有人口學、社會學等公共政策領域的專家,人口學、社會學方面的知識匱乏導致對政策的解讀出現偏差,嚴重阻礙了公共政策傳播。想要消除公共政策傳播的這種異構化現象,應挖掘并培養公共政策領域的專家作為“意見領袖”,邀請一些較有親和力、適合網絡空間的專家入駐社交平臺,并注重提升自身影響力,在公共政策傳播中進行專業的解讀與反饋,才能規范公共政策傳播,達到傳播預期效果,正向引導國家的發展與未來。

(二)完善并開拓公共政策傳播途徑

在公共政策傳播中,除了“意見領袖”這一傳播途徑,還應該注重完善并開拓其他的政策傳播方式,多方面協同保證公共政策的傳播。如召開政策解答會議并邀請廣大民眾參與;制作符合大眾喜好風格的公共政策科普視頻,在各大社交平臺投放,用公眾喜聞樂見的方式進行政策科普與傳播。開拓新的傳播方式與渠道,保證公共政策良性傳播。

五、結語

基于政策議程設置理論和網絡議程設置理論對于“意見領袖”在公共政策傳播中的角色功能進行了實證研究,構建了公共政策傳播的假設模型,并以全面二孩政策、三孩政策為例,通過內容分析法量化分析得到“意見領袖”在公共政策傳播中起到了阻礙作用,驗證了文章提出的公共政策傳播模型。文章區別于以往公共政策傳播研究中聚焦大眾媒體功能的大量研究,較為創新地從“意見領袖”這一具有一定權威性與較強影響力的群體為切入,探究了“意見領袖”在公共政策傳播中的角色功能,對公共政策傳播模型進行了優化,對于公共政策傳播的渠道選擇、敘事結構、交互機制等實操環節具有參考價值和現實意義。

參考文獻:

[1] 曾繁旭,黃廣生.網絡意見領袖社區的構成、聯動及其政策影響:以微博為例[J].開放時代,2012(4):117-133.

[2] 向安玲,沈陽.中繼人視角下公共政策異構化傳播研究[J].情報雜志,2021,40(2):131-137.

[3] 聶靜虹.論我國公共政策傳播機制的演變[J].學術研究,2004(9):71-75.

作者簡介 蔡進,本科在讀,研究方向:網絡輿論、公共治理。劉英杰,博士,副教授,研究方向:數字媒體藝術、大數據多媒體情感分析。