2021年諾貝爾化學獎解讀第三種催化劑

楊先碧

催化劑是我們熟知的可以加速化學反應的物質,目前比較常用的催化劑是金屬催化劑和酶。近年來,化學家開發出第三種催化劑:有機催化劑。2021年諾貝爾化學獎就是頒給了第三種催化劑應用的倡導者——德國科學家本亞明·利斯特和美國科學家戴維·麥克米倫,他們的突出貢獻是推動了不對稱有機催化領域的發展。

催化劑為化學反應加速

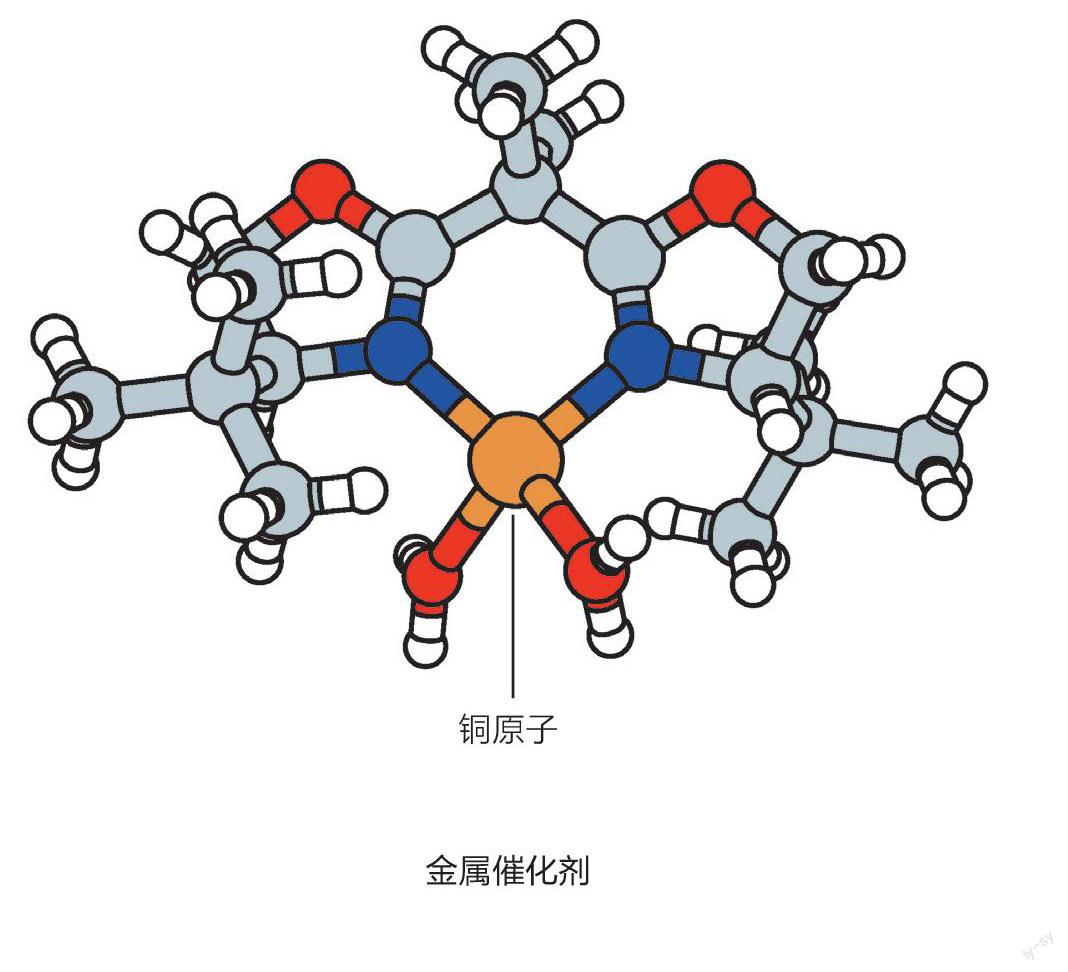

不少化學反應不但艱難,而且緩慢。比如,把氮氣和氫氣混合在一起,要讓它們自動合成氨氣,那是一件很難的事情。工業上要完成氨氣的合成,需要500°C的高溫,還需要20~50兆帕的高壓。只有高溫高壓的條件還不夠,還需要鐵來當催化劑。這就是第一種催化劑——金屬催化劑,是傳統化工行業使用較多的一種催化劑。

生物體內也無時無刻不在進行著化學反應,這些化學反應涉及生物高分子,要求更高,因此很少采用金屬催化劑,它們用到的是第二種催化劑——酶。酶在本質上也是生物大分子,可能是蛋白質,也可能是RNA(核糖核酸)。比如,我們消化系統內的淀粉酶是一種蛋白質,它可以分解米飯、面條等食物中的淀粉,轉化為我們所需的能量。

由于酶的作用,生物體內的化學反應在極為溫和的條件下也能高效和特異地進行。隨著人們對酶及相關反應的了解越來越深入,有機化工、制藥等行業越來越多地用酶做催化劑。但是,人們又遇到了一些難題,比如一些藥物的合成過程中出現了手性分子的問題,這些手性分子可能給患者帶來嚴重的不良反應。此時,就需要第三種催化劑“出馬”了。

手性分子的困擾

藥物沙利度胺曾作為一種鎮靜劑和止痛劑,主要用于治療孕婦出現的妊娠惡心、嘔吐等癥狀,因其療效顯著,迅速在全球廣泛使用。但是在短短的幾年里,全球出現了上萬例以往極其罕見的海豹肢畸形兒童。調查研究發現,導致這些畸形兒的罪魁禍首就是沙利度胺。沙利度胺的主要化學成分是谷氨酸的一種衍生物,它就是一種手性分子。

手性分子一般是結構不對稱的分子,它往往包括兩種組成相同、結構不同的分子。這兩種分子像我們的手一樣,可以用左、右來進行區分。它們可以用偏振光來進行辨別,有的能讓偏振光向左旋轉,這種分子就是左旋手性分子;有的能讓偏振光向右旋轉,這種分子就是右旋手性分子。

左旋分子和右旋分子貌似“孿生兄弟”,常常同時出現,難分彼此。但是,它們的作用大不相同。比如,沙利度胺中的左旋分子可以治病救人,它的右旋分子卻是畸形胎兒的罪魁禍首。如今,世界各國已經禁用這種藥物。

如果有一種催化劑,可以在合成手性分子的過程中進行把控,只讓有用的那種分子出現,消除那種無用甚至有害的分子,那就“功德無量”了。化學家的確發現了這種催化劑,它就是不對稱有機催化劑。

不對稱有機催化劑

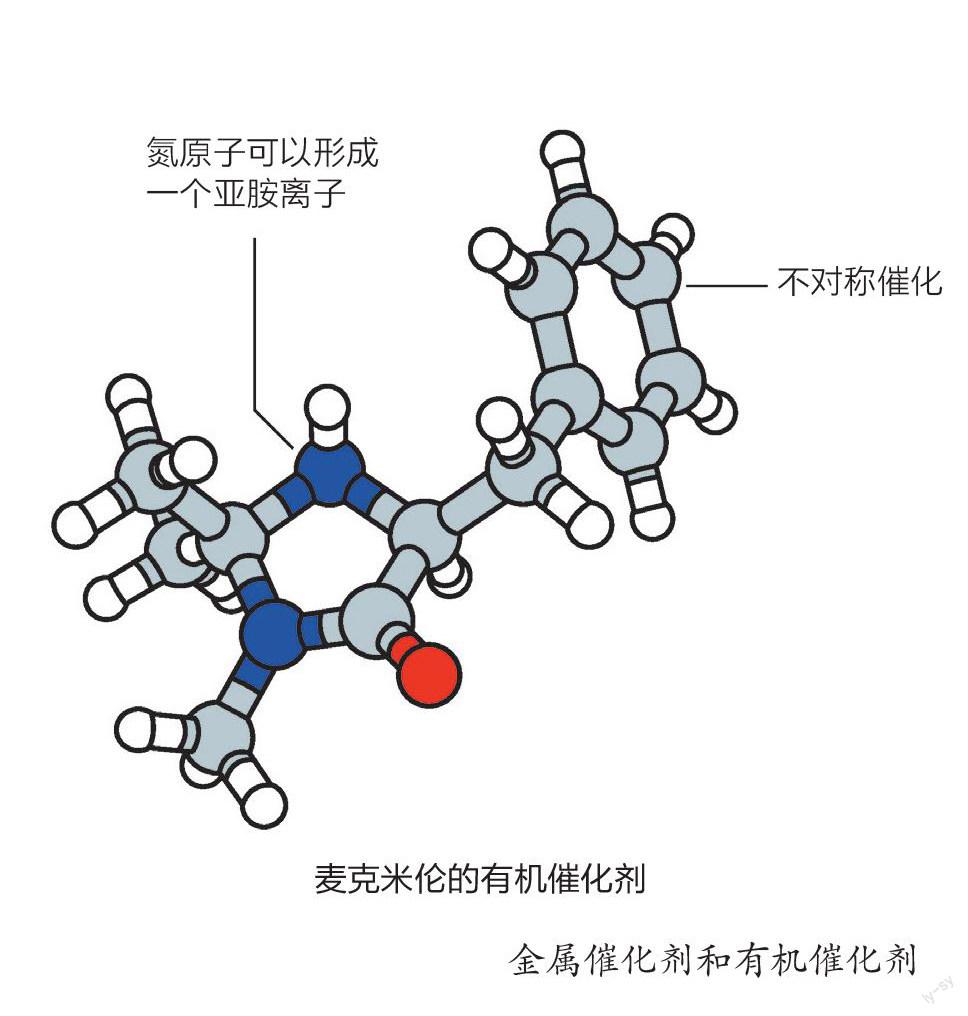

早在1970年,化學家就發現了有機催化劑。它們是有機小分子,除了碳和氫,通常含有氧、氮、硫、磷等常見元素。酶和有機催化劑在本質上都是有機化合物,酶是生物大分子,制造起來比較復雜;而有機催化劑則是有機小分子,制造起來相對簡單。相對于昂貴、脆弱、污染較大的金屬催化劑來說,有機催化劑價格低廉、易于提取。

由于最初發現的有機催化劑比金屬催化劑和酶的效率低得多,適應范圍也小得多,它的應用前景一度受到人們的質疑。直到2000年,利斯特和麥克米倫發現有機催化劑居然具有不對稱催化的能力。也就是說,它可以只讓“孿生”手性分子有用的那個出現,達到“不對稱合成”的效果。從此之后,有機催化劑登上“大雅之堂”,并獲得“第三種催化劑”的美譽。目前,有機催化劑應用最多的就是不對稱合成領域,此時這些催化劑被稱為“不對稱有機催化劑”。

利斯特對有機催化劑的研究是從對酶的思考開始的。我們都知道,有些酶是蛋白質,蛋白質則是由多個氨基酸合成的。利斯特認為,既然酶可以催化化學反應,比蛋白質結構更簡單的氨基酸應該也有這種可能性。最終,他發現從膠原蛋白中提取的脯氨酸是一種高效催化劑,它可以驅動不對稱合成。目前,脯氨酸已經成為有名的不對稱有機催化劑,被廣泛用于藥物生產中。

麥克米倫曾專門研究使用金屬催化劑來完成不對稱催化反應,但隨后他發現自己在實驗室里開發的金屬催化劑很難在工業上得到應用。麥克米倫進行了多種嘗試,結果發現簡單的胺類有機分子可以成為不對稱合成的催化劑。他選擇合適的溶劑,將胺類分子轉化為催化活性很強的亞胺離子,實現了多種類型的不對稱催化。當麥克米倫準備發表他的結果時,他意識到自己所發現的催化方法還沒有名字,于是他在化學界首次提出了“有機催化”這個概念。

利斯特和麥克米倫雖然不是有機催化劑的首位發現者,但他們是有機催化劑在不對稱合成中的倡導者,是不對稱有機催化領域的重要推動者。

(責任編輯:白玉磊)