贈書

子張

做事效率忒低。

一個上午就在寄快遞收快遞中耗費掉了。且七件快遞,只遞出六件,一件欲寄北京海淀區的因疫情防控不能寄出:另一件要寄濟南的,開始說寄不出,讓我取消,等取消了,又說可以寄了,再讓我重新下單。

要說麻煩,預約快遞還不算什么,最耗時間的還是寄件之前的題簽、鈴印、包裝、標記——因為這回快遞的仍舊是書。以故,現在給朋友們寄書的熱情已大打折扣,早不似原先高了。除了耗時耗力耗費用(六件快遞72塊!這還不算順風,順風一件就二三十塊!),還有一個緣故,就是如今會想到:冒然給別人寄書會不會給受贈人增加負擔?譬如人家收到你的書,先得告訴你收到了吧,而后還必須出于禮貌多少翻一翻,而后說不定還得多少談談閱讀的心得——而所謂心得,又往往限于客氣話,也就是好聽的話、表揚的話,表揚得不夠尺度人家還可能覺得過意不去……人家累不累呀。

自然也有書寄出就石沉大海的,既沒有簽收回應,更別指望片言只字的閱讀評判——無論好話歹話。此種情況可謂“打水漂”,對作者“剃頭挑子一頭熱”的盲目熱情打擊也不小。雖說我慣常持“嫁出去的閨女潑出去的水”之態度,可贈書給人的熱情慢慢減退,或多少也與此種情況有關。

除此之外,還有另外一個緣故。從前家里書不太多的時候喜歡做加法,多個一本兩本書覺不出多來,可擱不住天長日久積少成多,且越積越多,那負擔就慢慢重了。幸好眼下住的房子有個閣樓,歷年積攢的雜志期刊什么的,還能暫時往閣樓上堆——可要是趕上再搬一次家呢?真是不敢往下想。

記得某年梁文道先生來杭州一個書店跟讀者見面,我因為一個朋友邀約,匆匆來與梁先生見個面。記得聊天時他說到關于贈書的話,大意謂不希望人家贈書給他,而應該是“如果我需要你的書,我會去買來看。”當時還覺得這話似乎有點不近人情,現在卻又覺得有他的道理了。

不過說歸說,到底還沒真正修煉到那種境界,至少對于書界友人們送的書,特別是自己喜歡的書,我絕不想辭謝。不止不想辭謝,甚至還是一如既往地希望多多益善。只是從個人角度,我現在想到的是:無論自己寫的書好也罷、不好也罷,總不可能人人都會喜歡,尤其是讀書圈里人,讀書藏書的要求皆偏于苛,各有各的偏愛,此種情況下,貿然給別人寄自己的著作恐怕就有點不妥。贈書的動機即便極為純正,也須考慮到人家是不是有興趣閱讀。怎么辦呢?要么別人感興趣主動來索書,要么寄書之前先問問人家喜歡不喜歡。

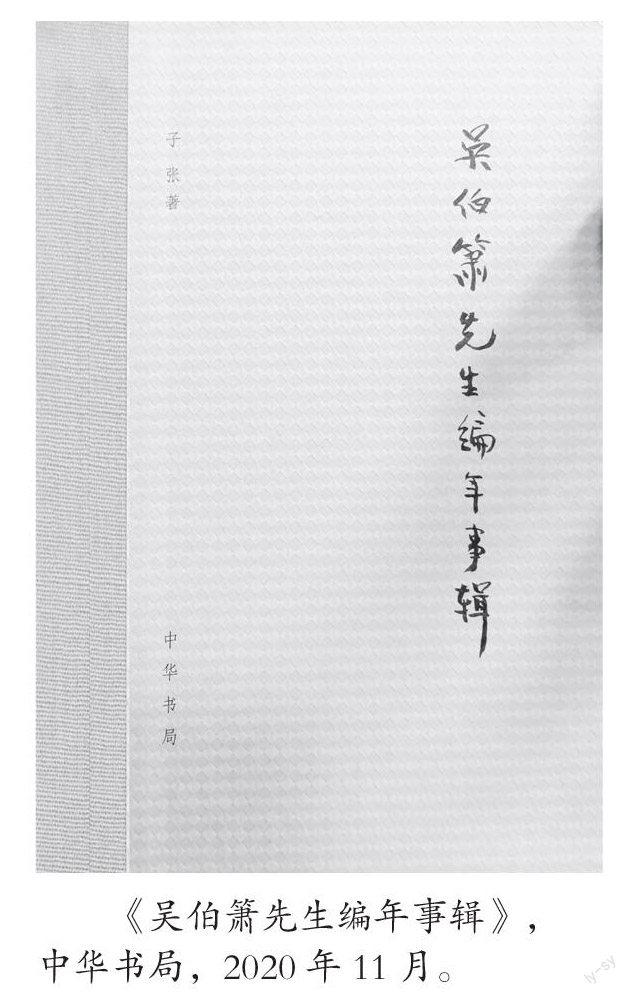

拿我近期所出《吳伯簫先生編年事輯》來說,我就在贈書這事上犯了躊躇。原因就在于當下讀書圈熱捧的不是周作人就是俞平伯,你突然給人家寄本吳伯簫年譜,你讓人家說啥好呢!“愛人贈我金表索,回她什么:發汗藥”乎?以故,在把這書寄給幾位朋友們之前,我只好先怯怯地問一聲是否有翻翻的興趣,待得到肯定回復后才敢往外寄。

其實,若說起贈書在贈書者與受書者兩方面的心理感受,大概有點復雜。我寄書給人的心理也不過只是其中一種情況。因我回憶起來,自從上世紀80年代開始接受文學界前輩們的贈書以來,我幾乎從未有過“負擔”之感,有的只是感激與殷殷期盼,因這些前輩們的贈書對成長中的我始終都是知識和文化的給養,我都感激不盡,哪里會有增加“負擔”之感呢!若說負擔,那不過是近年書越出越多、而質量未必越來越高所致文化浮腫病的結果,若屬此種情況,則不得不認真提醒自己:寫書不能求數量,更不該有意無意地濫竽充數,去制造文學的、文化的或學術的垃圾!

至于術業有專攻、讀書有偏好,那是閱讀個性問題,只須尊重,贈書時考慮到對方的好惡便可。

也許還有,一種情況倒真該慎重,即對于種種與書不相干的人,無論其官職有多高,權勢有多重,似乎都沒必要熱臉去貼冷屁股。仿佛記得一位文學老前輩憤憤然說過一句話:千萬別把自己的書送給官員,因他發現原先自己簽送給官員們的書最后都在舊書市場現身了——實際是被那些根本不喜歡讀書的官員們當垃圾處理掉了。

回到寄快遞的話題。今日快遞寄出六件,收了一件。乃湖北武漢長江文藝出版社寄來的新編《吳伯簫散文選》樣書,之所以說“樣書”,是因為該書責編當初不恥下問,在素不相識的情況下給予區區以百分之百的信任,委托區區為之撰寫一篇序言矣。拿到書,看到首頁序言改題為“導讀”,感覺似乎更貼切一些了。