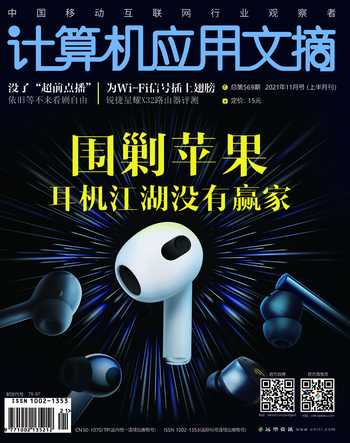

音樂情懷催生耳機江湖?

耳機與情懷

1890年,耳機從十磅重的通信工具逐漸朝著娛樂化的方向發展。據悉,為了方便歌劇迷在家里舒適地聽音樂,有人發明了類似聽診器的初代耳機,大約從那時起,耳機就與音樂元素脫不開關系了,此后多數耳機創業者多多少少都有一些音樂情懷。

1 9 3 7年,德國音頻設備品牌Beyerdynamic推出了首款耳機DT-48,它和奧地利的AKG一樣,起初都是以制作影院音響器材為業,AKG Q701的調音師Quincy Jones曾經是Michael Jackson唱片的制作人。2001~2008年,隨著音樂數字化與移動化,耳機需求也不斷增長。

特別是歐美地區,街頭文化被年輕人視為潮流與時尚的象征,戴著耳機,搖頭晃腦地走在紐約街頭似乎是一種“傲視”生活的態度。

從2000年發展至今,美國誕生了耳機領域最大的黑馬Beats,耳機的音樂屬性因此被再次放大。

饒舌歌手D r. D re及環球唱片下屬的Interscope唱片公司董事長Jimmy Iovinerang似乎成了Beats在年輕人的群體中最好的“活招牌”。此后歐美地區掀起了轟轟烈烈的耳機創業浪潮,據悉,彼時的美國眾籌網站上真無線創業產品遍地都是。

Skullcandy成立于2003年,Beats和Jaybird成立于2006年……Skullcandy早期的耳機針對的是搖滾、街舞這些自帶BGM,對室外音樂需求最強的一群人,新銳品牌都踏著這股創業浪潮風起云涌,機構research and markets統計,在全球范圍內,累計有3 000多個耳機品牌。

國內音樂人的耳機創業史最值得一提的是“半壁江山”汪峰。

2015年,汪峰在國內建立fill品牌,對標的品牌正是Beats。與此同時,國內無損音源的概念日益普及,網易云音樂、騰訊音樂、酷狗音樂、酷我音樂,均大力主推無損音源歌曲和DTS音效。這恰恰迎合了耳機市場音樂細胞迅速裂變的初衷。

在汪峰之前,周杰倫等明星也跟耳機創業有著不解之緣,根據調查,fill的耳機售價并不便宜,最便宜的一款也要599元人民幣,截至發稿前的銷量是七萬副。

可以看出,耳機與音樂情懷密不可分,無論是創業還是消費市場。

時至今日,不少品牌的耳機產品都會不約而同地跟“音樂人”搭起伙來。比如小米售價99元人民幣的圈鐵耳機號稱由四屆格萊美獎錄音大師調音;2020年開年,OPPO為旗下全新產品OPPO Enco Free真無線耳機打出一句口號“時光在變,音樂夢想不變”。

Van Halen的音響工程師Jerry Harvey創立的耳機品牌UE,據說至今全世界有75%的音樂人都用過。

音樂耳機的層出不窮幾乎給了傳統耳機一記重創,Beats、Skullcandy以及Urbanears等新興潮牌的興起意味著耳機市場正在悄然中變革。

新興品牌對傳統耳機的沖擊

至于沖擊有多大?曾經與A K G、Beyerdynamic、Grado并稱世界四大耳機品牌Sennheiser最是感同身受,特別是2014年,蘋果收購了以Beats為首的幾大潮流耳機品牌。數據顯示,2014年5月29日,蘋果宣布以30億美元收購Beats電子和Beats音樂的計劃—蘋果收購Beats電子花了25億美元,收購Beats音樂花了5億美元。

這次收購成為蘋果當時歷史上規模最大的一次收購,當然也是科技巨頭對“音樂人”的一次認同與屈服。而在另一方面,傳統耳機明顯更難過了,例如森海塞爾就在迅速失去市場份額,2019年,森海塞爾實現了創紀錄的約7.57億歐元銷售額,依舊處于虧損狀態,市場排名逐漸從頭部退居第六。森海塞爾掌門人Daniel Sennheiser在2015年時曾表示“我們肯定低估了新的競爭對手”。

值得惋惜的是,熱度來得快去得也快。2017年,美國的調研機構statista針對美國用戶做過一次耳機品牌的統計,保有量前十的耳機分別來自索尼、Bose、Beats等十個品牌,成立在2000年后的品牌只有三家,新的耳機品牌再也不見蹤跡。

不可否認,音樂人的創業的確給耳機行業留下了濃墨重彩的一筆,只可惜,潮水退去,這片市場還是最初的模樣。