醫科院校大學新生近十年心理健康狀況縱向分析

——基于SCL-90普查結果

孫路遙 劉倩倩

[昆明醫科大學學生工作部(處) 云南昆明 650500]

大學生在入學階段易出現諸如適應不良等心理問題,醫學生作為社會醫療資源的重要組成力量,其心理健康狀況備受關注。如何培養出心理健康且心理素質過硬的醫學生成為醫科類院校近年著重思考的問題。為了解醫科院校大學新生的心理狀態、分析學生的心理特征,開展更具有時代特點和針對性的心理健康教育工作,各高校均對大學新生開展心理健康普查。通過縱向分析新生心理普查數據,發現大學生隨時代變遷呈現的心理健康特點,對高校更好的開展具有針對性的大學生心理健康教育工作具有重要意義。[1,2]

一、研究對象與方法

(一)研究對象

本研究選取昆明醫科大學2010年至2019年入學的共25 955名新生作為研究對象。其中女生16 320人(63%),男生9 635人(37%);2010級新生1 788人(6.9%),2011級新生2 064人(8.0%),2012級新生2 159人(8.3%),2013級新生2 478人(9.5%),2014級新生2 509人(9.7%),2015級新生2 572人(10.0%),2016級新生2 830人(11.0%),2017級新生3 308人(12.7%),2018級新生3 202人(12.3%),2019級新生3 045人(11.7%)。

(二)研究方法

本研究主要使用問卷調查法。測量工具為《癥狀自評量表SCL-90》,共90項題目,包含較廣泛的精神癥狀學內容,由軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、敵對、恐怖、抑郁、焦慮、偏執、精神病性共9個因子組成,采用1-5分計分,因子分超過3分即表明該因子的癥狀已達到中度以上嚴重程度。使用心海軟件系統進行線上施測,數據回收整理后使用SPSS20.0進行統計分析,主要采用描述性統計、方差分析、獨立樣本t檢驗等統計方法。

二、數據分析

(一)不同性別醫科院校大學新生心理健康狀況分析

通過對近十年醫科院校大學新生SCL-90的數據分析發現,男女生在軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、恐怖、偏執和神經病性8個因子上存在性別間顯著差異,且女性均高于男性,差異存在統計學意義(P<0.01)。在敵對因子上,男女并無顯著差異。詳見下表1。

表1 性別獨立樣本t檢驗

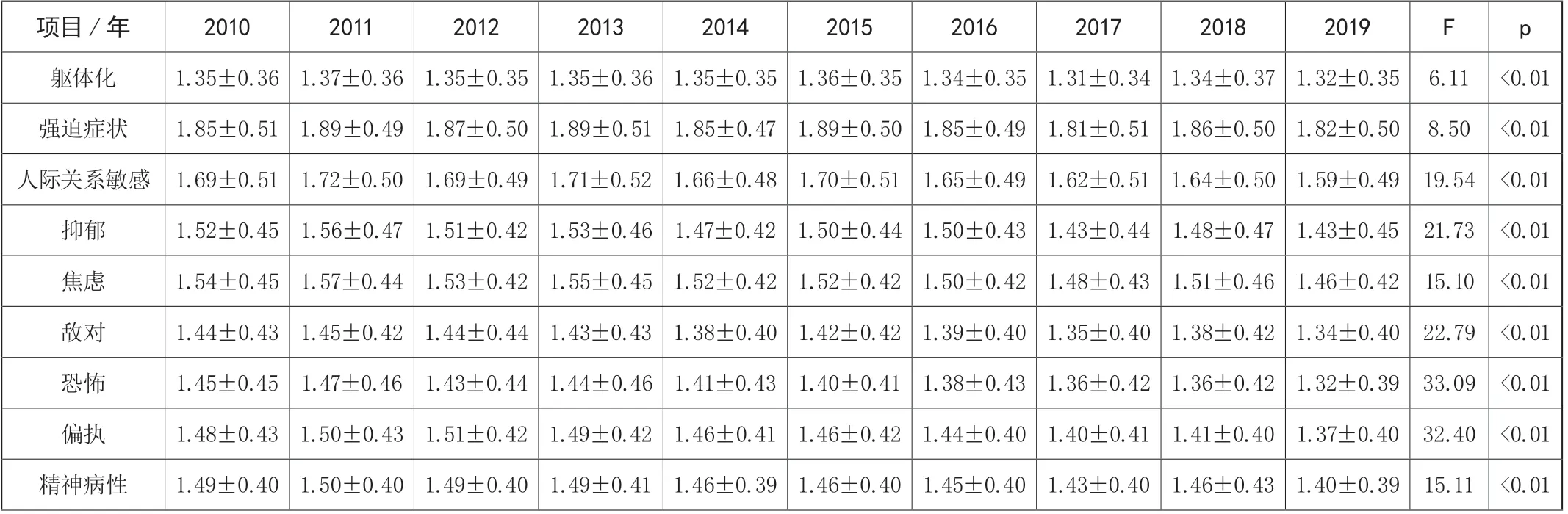

(二)近10年SCL-90不同因子評分比較

通過對醫科院校大學新生SCL-90的測量結果比對,從2010-2019年,每年得分最高的因子均為強迫癥狀和人際關系,而每年得分最低的因子均為軀體化。各因子連續10年的評分比較存在顯著差異,且該差異具有統計學意義(P<0.01)。詳見下表2。

表2 醫科院校大學新生SCL-90各因子近10年評分情況

(三)醫科院校大學新生SCL-90各因子近10年陽性檢出率情況

近10年強迫癥狀因子和人際關系因子的陽性檢出率一直最高,10年間這兩個因子的陽性檢出率有所起伏,但均出現整體下降的趨勢。抑郁和焦慮因子的陽性檢出率在平穩次高的水平。軀體化因子陽性檢出率最低且平穩。恐怖和敵對因子10年間均有下降趨勢。[3,4]詳見圖1。

圖1 各因子陽性檢出率走勢圖

三、結論及反思

男、女性大學新生10年間在8個因子上存在顯著差異,且女性得分均高于男性。可見女性大學新生更加敏感,在對大學新生開展入學教育時,針對于女性大學生群體應給與更多的關注,尤其是女性學生較多的學院和女生宿舍等,可增加談心談話,豐富課余生活。10年中每年得分和陽性檢出率最高的因子均為強迫癥狀和人際關系敏感,這與國內相關研究結果較為一致,可見醫科類大學新生在入學后仍需要注重提升學生的溝通能力,提高學生自信心,關注新生思想變化并給予及時的疏導。在10年的陽性因子檢出率分析中發現,恐怖和敵對因子出現檢出率下降趨勢,一定程度上反映了高中階段開始注重對學生的心理調適,同時也反映出學校對學生理性平和心態的培養初見成效。但焦慮和抑郁陽性檢出率有所抬頭的情況也提示我們,需關注學生的情緒管理,兼顧第一課堂和第二課堂教育,豐富學生課余生活,還可開展情緒調節相關團體輔導活動,積極發揮高校心理育人的功能。