在京老年流動人口語言調查

范娟娟

提 要 老年人口流動現象已成為社會常態,但學界對老年流動人口語言狀況的研究較少。對在京非務工經商型老年流動人口的語言能力、語言使用、語言態度、社會認同進行調查及訪談,發現融入北京意愿、受教育程度、學說普通話的起始時間對老年流動人口的語言能力有顯著的預測作用。老年流動人口來京后,語言能力顯著高于來京前,在各種場域中使用普通話的頻率都有所增高。老年流動人口對“鄉音”的情感已經與普通話無明顯差別。在京老年流動人口有其獨特的語言特質,社會融入度與其普通話測試水平呈反向關系,而語言態度、身份認同度、來京時長則無顯著影響。來京后的老年流動人口有著一致的語言認同,有共同遵守的語言規范,初步形成老年流動人口言語社區;城城流動與鄉城流動形成了老年流動人口的子社區及相應的子言語社區。

關鍵詞 老年流動人口;語言能力;語言態度;語言使用;言語社區

中圖分類號 H002 文獻標識碼 A 文章編號 2096-1014(2021)03-0055-13

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210305

A Survey on the Language of the Elderly Migrants in Beijing

Fan Juanjuan

Abstract The phenomenon of migration and mobility of the elderly has become a social norm, but there are few studies on the language status of the elderly migrants. This paper investigates the language ability, language use, language attitude and social identity of elderly migrants who are not working or doing business in Beijing. The data are analyzed by regression analysis. The data show that social integration, the education level, and the beginning time of learning Putonghua have a significant predictive effect on the language ability of the elderly migrants. The language ability of the elderly migrants after coming to Beijing is significantly higher than that before coming to Beijing. The frequency of using Putonghua in all fields has increased. There is no obvious difference in emotion towards the dialect and the Putonghua. The analysis shows that the elderly migrants has unique language characteristics. After coming to Beijing, the elderly migrants show high consistency in language attitude and language use, and has initially formed a new speech community. The urban-urban flow and the rural-urban flow form the sub community of the elderly migrants.

Key words elderly migrants; language ability; language attitude; language use; speech community

一、問題的提出

中國老年人口持續增長,其中一部分處于流動狀態。據《中國流動人口發展報告2018》,2000年老年流動人口規模為503萬,2015年增加至1304萬,年均增長6.6%。顯然,老年人口流動現象已成為社會常態。

老年流動人口兼具老齡化和流動性兩種特性。針對老年人口遷移現象,國外學者構建了生命周期理論和“推拉”理論等(Litwak & Longino 1987;McLeod et al. 1984)。國內學者主要從人口學、社會學、心理學等角度對老年流動人口的特征(孟向京,等2004;梁宏,郭娟娟2018)、居留意愿(侯建明,李曉剛2017;景曉芬2019)、社會融入(周皓2012;劉亞娜2016)、健康狀況(彭大松,張衛陽,王承寬2017;宋全成,張倩2018)等進行研究。

老年人口由于生理機能的衰退、社會角色的轉變,其語言狀況與其他年齡群體有較大差異。國內外學者的研究多從語言學范疇對老年人語言現象進行描寫和歸納,并結合醫學、心理學、神經科學等學科做出解釋(Coupland et al. 1991;王麗紅,等2010;吳國良,等2014;劉紅艷2014)。迄今為止,學界對老年人口尤其是老年流動人口語言狀況的研究,成果有限(劉楚群2016;張軍2014;呂明臣,李宇峰2016;李宇峰,呂明臣2016;李宇峰,朱娜2018),正如楊菊華(2018)所言,“目前對老年流動人口的關注淹沒在‘流動人口或‘老年人口的研究視域中。”顧曰國(2019)指出,“對現實生活里老年語言現象開展廣泛而且深入的研究,搞懂并能把握現象背后的規律及其本質,為老齡化社會提供基于實證研究的服務,無論是在理論上,還是在社會實踐上,都是當務之急”。本文以在京老年流動人口為調查對象,從語言能力、語言使用、語言態度和社會認同角度對其語言狀況展開調查。

二、調查設計

(一)調查對象

1.樣本來源

老年流動人口按流動原因可分為務工經商型和非務工經商型,其中非務工經商型占大多數,主要是照顧晚輩和養老。本文以占該群體大多數的來京非務工經商型老年流動人口為研究對象。

老年流動人口流動性較大,且地緣聚集度較低。因而,本調查采用非隨機抽樣的方法進行問卷調查和語言能力測試。為了盡量保證調查的科學性,提高測試的信度和效度,我們于2019年4~8月對北京城六區及部分近郊區的非務工經商型老年流動人口進行偶遇抽樣和滾雪球抽樣調查,共發放問卷160份,收回有效問卷146份,語言測試102份。調查地點為老年流動人口經常聚集的學校(主要為幼兒園)家長接送區、課外培訓機構家長等候區、高校家屬區、居民區老年活動中心這4類場所。由于調查對象視力等客觀因素的制約,問卷調查由調查員口述,并記錄下調查內容。本文針對這102份語言測試試卷及相應的問卷調查進行分析。

2.樣本基本信息

調查樣本的性別、年齡、受教育程度、職業和城鄉來源等信息見表1。

(二)調查方法

1.調查問卷

調查問卷主要包含被調查者的基本信息、語言能力自評、語言使用情況、語言態度和社會認同等方面的內容。語言能力包含來京前和來京后的語言能力自評。語言使用包含家庭域、交往域、公共域3種不同使用域的語言使用情況。語言態度包含語言變體(家鄉話、普通話)的評價、家鄉話的發展趨向兩個部分。

2.語言測試試卷

為了解在京老年流動人口普通話的真實水平,我們依據普通話水平測試的題型編制了語言測試試卷。試卷包含3種題型。第1部分共測試40個單音節漢字,不包含輕聲和兒化,韻母未出現ê,其余聲韻調出現次數基本均衡。第2部分共包含28個詞語,除了聲韻調基本均衡外,包含上聲與上聲相連、上聲與非上聲相連、輕聲、兒化類詞語。第3部分為成段表達,重點測查語音標準程度、詞匯與語法規范程度和自然流暢程度。通常普通話水平測試對完成時間有較為嚴格的要求,鑒于調查對象的視力限制等原因,我們未對完成時間做嚴格的要求。為方便老年人閱讀,語言測試試卷內容以特大號加粗字體顯示,并在調查對象知情的情況下進行錄音。

3.訪談

為進一步了解在京老年流動人口語言使用狀況的真實背景及動因,我們對部分被調查者進行了訪談,并將錄音轉寫為文本。

(三)分析工具

基于102份語言測試試卷及相應的問卷調查,我們進行了多元回歸分析。老年流動人口的語言測試分數為因變量。語言測試結果由3位有專業語言學知識背景的相關人員綜合評定,最后合取平均分。自變量水平賦值如表2所示。

三、數據分析

基于102份在京老年流動人口的語言測試試卷及問卷調查數據,我們分析了影響在京老年流動人口語言能力的因素,比較流動前后老年人語言能力的差異,考察老年流動人口在不同場域的語言使用以及對語言變體的評價。

(一)語言能力的影響因素

本文所說的語言能力主要指普通話能力。影響老年流動人口普通話能力的因素有很多,結合相關文獻,我們從語言態度、社會認同、個體變量和社會變量4個方面進行考察。語言態度包含對自身普通話水平的期許標準、對家鄉話發展趨向的看法兩個方面,社會認同包含身份認同度、融入北京意愿兩個方面,個體變量包含受教育程度、學說普通話的起始時間,社會變量包含來京時長和語言距離。

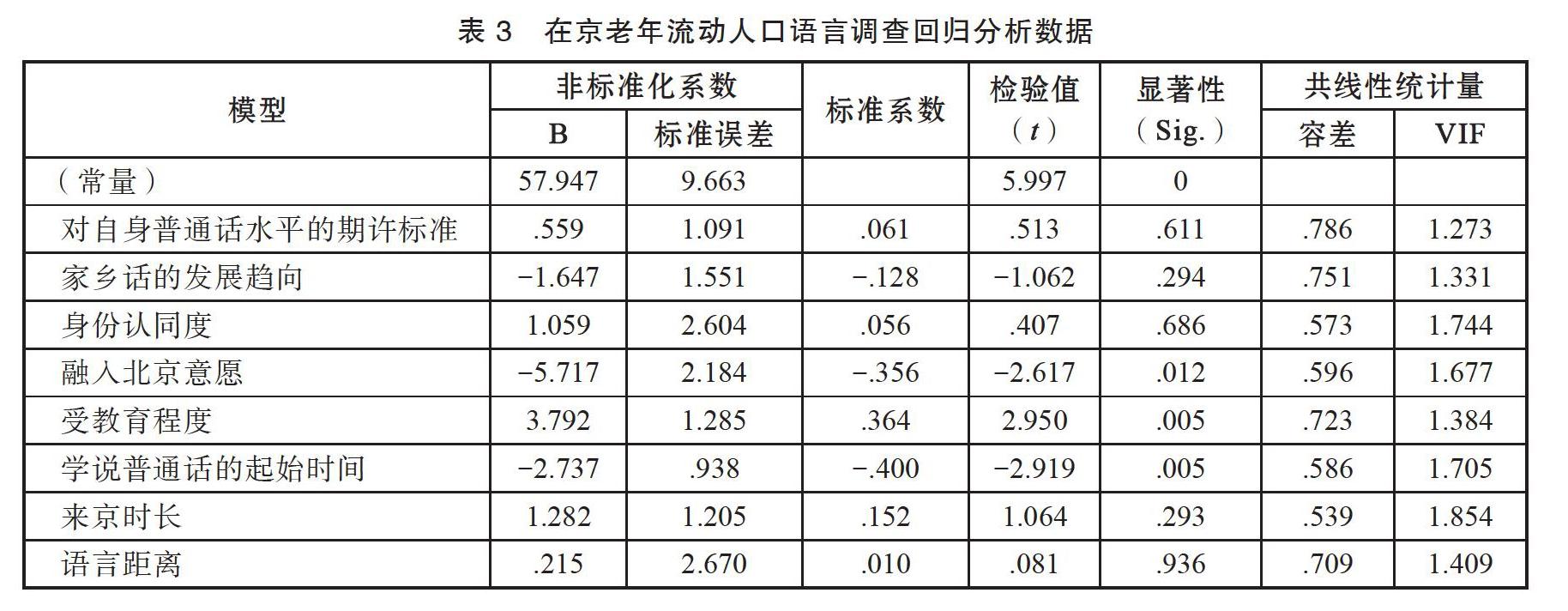

構建的回歸模型顯示,方差分析結果(F = 5.61,P = 0.000,< 0.05)表示模型有效。調整R2為0.406,這說明構建的多元回歸模型可以解釋來京老年流動人口語言能力40.60%的變異量。

從表3數據可以看出,對在京老年流動人口語言能力有顯著影響的變量共有3個,分別為融入北京意愿、受教育程度、學說普通話的起始時間。其他變量均無顯著影響。

語言態度中對自身普通話水平的期許標準(t = 0.513,P = 0.611)、家鄉話的發展趨向(t = -1.062,P = 0.294)兩個變量對在京老年流動人口普通話水平的影響不顯著。社會認同中的身份認同度(t = 0.407,P = 0.686)對在京老年流動人口普通話水平的影響不顯著,而融入北京意愿(t = -2.617,P = 0.012)對普通話水平影響顯著。在京老年流動人口越愿意融入北京,普通話能力測試分數越低。個體變量中的受教育程度(t = 2.950,P = 0.005)、學說普通話的起始時間(t = -2.919,P = 0.005)對在京老年流動人口的普通話水平影響均顯著。在京老年流動人口受教育程度越高,普通話測試的分數也越高,普通話說得越標準。在京老年流動人口學說普通話的起始時間越晚,普通話語言能力測試的分數越低,普通話說得越不標準。這與海外移民群體(Chiswick & Miller 2004)、農民工群體(夏歷2007)在個體變量方面的調查結果一致。社會變量中的來京時長(t = 1.064,P = 0.293)和語言距離(t = 0.081,P = 0.936)對在京老年流動人口的普通話水平影響均不顯著。在個體變量方面,老年流動人口與其他群體具有相似性,其他變量方面則顯示了老年流動人口的差異性。

(二)流動前后語言能力的變化

102位在京老年流動人口對流動前后的語言能力(包括聽和說普通話的能力)進行了自評。聽的能力自評等級及賦值分別為:完全聽不懂普通話= 1,大多聽不懂普通話= 2,部分能聽懂普通話= 3,大多能聽懂普通話= 4,完全能聽懂普通話= 5。說的自評等級及賦值為:不會說普通話= 1,只會說日常用語= 2,基本能交談但口音比較重= 3,能熟練交談但個別音不準確= 4,能熟練交談且發音準確= 5。

我們對這102份在京老年人口流動前和流動后聽懂普通話的自評分數,流動前和流動后說普通話的自評分數分別進行了配對樣本t檢驗。檢驗結果(P值均小于0.05)顯示,人口流動前后語言能力(聽和說)有顯著差異。來京后的語言能力(聽和說)顯著高于來京前語言能力,其中說的能力提高得更多。這也印證了國民普通話能力基本狀況的調查結果,當前民眾的口語能力與聽力能力并未協調發展(俞瑋奇2018)。

(三)不同場域的語言使用

我們對在京老年流動人口在“家庭”“交往”“公共場所”3個場域的語言使用情況進行了考察。結合老年流動人口的具體情況,我們將語言使用域進行細分,家庭域細分為夫妻之間、和子女、和孫輩,交往域細分為和街坊鄰居、和朋友,公共場所域分為菜市場買菜、醫院看病和政府辦事、陌生人問路。我們對語言使用情況進行了賦值:全部使用家鄉話= 1,較多使用家鄉話= 2,普通話和家鄉話用得差不多= 3,較多使用普通話= 4,全部使用普通話= 5。

表5顯示,老年流動人口來京前后,各個使用域的配對樣本檢驗結果均顯示有顯著差異(P值均小于0.05)。這表明老年流動人口來京后,在各個場合的語言使用情況與之前生活的言語社區的語言使用情況有很大的差異。各個場合普通話的使用頻率都有所增長,其中增幅較大的依次是“菜市場買菜”“和街坊鄰居”“和朋友”“陌生人問路”,增幅最小的是“夫妻之間”。

遷入北京后的老年流動人口在語言使用上表現出了較高的一致性。他們在交往域(和街坊鄰居、和朋友)、公共場所域(菜市場買菜、醫院看病和政府辦事、陌生人問路)、家庭域(和孫輩)這些場合中,均是“全部使用普通話”的占比最大。夫妻之間、和子女這兩個家庭域中,則是“全部使用家鄉話”的占比最大。

遷入北京后,生活環境、生活方式、社交網絡、語言環境等都發生了變化。老年人在新的語言環境中,需要不斷調整自己的語言使用習慣,以適應新的生活。家鄉話和普通話在功能上發生了變異,家鄉話不再承擔主要的交際功能,使用域越來越小,成為內部語言。家庭是漢語方言最活躍的地方(普通話普及情況調查項目組2011)。在公共場合,說家鄉話的人數比例明顯下降。普通話隨著語言使用域的擴大,逐漸發展為外部語言。

(四)語言態度及評價

我們依據五度量表,從好聽、親切、社會地位、有用4個角度調查了被調查者對普通話、家鄉話的評價。

從表7的平均值可以看出,在京老年流動人口在“好聽”“社會地位”“有用”的態度評價上,對普通話的評價均高于家鄉話。而在“親切”方面,家鄉話的平均值高于普通話。我們進一步將他們對普通話和家鄉話的語言態度評價進行了配對樣本t檢驗。結果顯示,他們在“好聽”“社會地位”“有用”的態度評價上有顯著差異。而在“親切”方面,兩者的差異(P > 0.05)并不顯著。這表明在京老年流動人口對“鄉音”的情感已經與普通話無明顯差別。

四、問題討論

對在京老年流動人口語言能力的影響因素、流動前后語言能力的變化、不同場域的語言使用、語言變體評價進行數據分析后,我們可以發現,在京老年流動人口的語言特征與其他群體存在顯著差異。

(一)在京老年流動人口語言特質

1.社會融入度與普通話測試水平呈反向關系

一般來說,流動人口對流入地的融入意愿越強,其普通話或流入地方言的能力就提高得越快。張斌華(2016)在珠三角新生代農民工語言使用、態度及認同研究中發現,語言能力與社會認同是正相關關系。李宇峰、朱娜(2018)對老年人語碼使用的調查發現,老年人對普通話的語言認同感會影響其普通話水平。本研究調查之初,也曾假設在京老年流動人口越愿意融入北京,對北京的社會認同度越高,普通話水平高的可能性越大。但數據分析的結果并非如此。這些老年人是否愿意融入北京與他們的普通話測試水平不僅沒有正相關關系,反而有負向解釋力,也就是說,老年人越愿意融入北京,其普通話能力測試分數越低。

結合事后訪談及其他相關研究,我們認為,之所以會產生這種看起來反常的現象,至少有下面兩個原因。

一是與老年流動人口內部的異質性有關。老年流動人口內部有鄉城流動和城城流動之分。鄉城流動的老年人口與國外移民、農民工、少數民族等群體的人口流動有很大的相似性,多是流向生活環境優越得多的發達地區。由于原居住地客觀條件落后,流入地經濟、醫療、教育的優勢對鄉城流動的老年人有很大的吸引力。流出地和流入地生活環境的差距,使得鄉城流動的老年人口對遷入地的認同度高于城城流動的老年人口。我們對一位來自農村、操著濃重湖北鄂州方言的老年女性進行訪談,她表示自己非常喜歡北京,也愿意融入北京,但普通話就是說不好。而城城流動的老年人口,流入地和流出地之間的差距并不是很大,或者雖然存在一定差距,但因為某些客觀原因,這種差距又無法縮小。戶籍問題、醫療保險問題、養老制度問題等都對老年流動人口的社會融入構成阻礙,這些障礙短時間內很難破除,這使得原本生活條件也較為優越的城城流動老年人口對流入地的社會認同度低于鄉城流動的老年人口。但城城流動的老年人口的普通話能力普遍較強,在流入地生活沒有什么障礙,所以融入北京的意愿也不那么強烈。一位來自山東煙臺的老年女性,從小就說普通話。她覺得北京雖是大都市,但是對她來說,還是煙臺好,吃、住、醫療都挺好,親戚朋友也多,自己只是來幫看孫女,等孫女大了就回老家。她明確表示自己不愿意融入北京,也沒必要融入,畢竟也不打算長期留在北京。

二是與老年人的生理機能特點有關。那些鄉城流動的老年人雖有融入北京的強烈意愿,希望自己能講一口流利標準的普通話,不再被別人看作外來人,但無奈已經錯過了學習語言的最好時期,語言學習能力大大下降,所以學說普通話就成了他們的一道難關。

此次調查中,城城流動人口占51.96%,鄉城流動人口占48.04%,幾乎各占一半。鄉城老年流動人口融入意識強,但普通話底子薄,由于機能退化一時又學不會;城城老年流動人口流出地條件比較優越,融入北京意識較弱,但普通話底子好,水平比較高。這兩者的結合,就造成了社會融入意愿度與普通話測試水平呈反向關系的結果。

2.語言態度、身份認同、社會變量對普通話測試水平的影響不顯著

語言態度對語言的發展、消亡乃至人們的語言行為都具有重要的影響(徐大明2006)。通常人們對一種語言的態度越積極,掌握好這種語言的可能性就越高。陳松岑(1999)在對新加坡華人語言態度的調查中發現,新加坡華人的語言態度影響到他們學習華語的積極性,進而對其華語文能力產生影響。夏歷(2007)調查發現,在京農民工對自身普通話水平期望程度越高,普通話水平也越高。李莉亞、黃年豐(2017)在對廣東省經濟特區居民語言態度的調查中發現,經濟特區絕大部分居民對自身普通話水平的期望較大,期望值越高,學習的積極性、主動性就越高,掌握好普通話的可能性就越大。但本文調查結果顯示,在京老年流動人口對自身普通話水平的期望標準和家鄉話發展趨向的看法對其普通話測試水平并無顯著影響。

流動人口的群體特性在不斷地建構、解構和重構之中,其社會認同也在不斷重構的過程中。身份認同度,指流動人口認同為本地人身份的程度。認同哪種身份決定了對與此身份認同相對應的語言的忠誠,語言忠誠之指向基本上也就是身份認同之所在(王春輝2018)。一般認為,流動人口越認同流入地人身份,其普通話或流入地方言提高得越快。張斌華(2016)對新生代農民工群體的調查發現,新生代農民工認同自己是流入地人身份的,語言能力更強。但本研究的調查結果卻顯示,在京老年流動人口認同自己是哪里人,對其普通話測試水平無顯著影響。

佟秋妹(2018)在對三峽移民社區語言使用的調查中發現,隨著居住時間的增長,移民對當地方言逐漸從陌生到熟悉,語言能力不斷提高。本研究調查之初,我們也認為,隨著在京居住時間的增長,老年流動人口的語言能力會不斷提高,但數據分析結果顯示,他們的普通話水平與其在京居住時間的長短并無顯著關系。

流動人口流出地與流入地的語言距離越大,交流障礙也越大,學習普通話或流入地方言的難度也越大。謝曉明(2006)調查發現,農民工的普通話水平與其所屬的方言區有很大關系,官話區農民工的普通話水平普遍高于非官話區的農民工。但在京老年流動人口的語言距離對普通話測試水平的影響并不顯著。這與他們的流動范圍有很大關系。李升、黃造玉(2018)發現,流動老人對流入地的選擇有“就近”傾向,在京流動老人主要是周邊地區跨省流動。我們的調查也印證了這一點,調查對象中來自官話區的較多,而來自其他方言區的較少。這是造成語言距離影響不顯著的原因。

與其他群體不同,在京老年流動人口的語言態度、身份認同度、來京時長對其普通話測試水平無顯著影響。這可以從老年流動人口的生理特點和心理因素這兩個方面進行解釋。

生理上,隨著年齡的增長,人的生理機能退化,認知加工速度、工作記憶能力和抑制能力等一般認知能力開始衰退,語言理解和語言產生能力也出現了顯著的衰退(吳翰林,等2020)。在京老年流動人口處于生理衰老期,相較于之前的人生階段,學習普通話的能力減弱,提升普通話水平的空間變小。

心理上,老年人從職業角色過渡為閑暇角色,從社會網絡的主角降級為配角,從交往范圍廣、活動頻率高的動態型角色轉變為交往圈子狹窄、活動頻率低的靜態型角色,這些社會角色的變化會引起其心理狀況的變化(劉楚群2020)。不僅與其他群體的交互性降低了,而且主動與他人交際的意愿也下降了,可接觸的語言資源逐漸匱乏(李宇峰2018)。遷入大城市的老年人,較遷入前,其實際的交際圈縮小、交互性降低、語言交際量減少,語言能力提升速度放緩。

老年群體自身的生理特性、因年齡及人口流動帶來的心理變遷,使得老年群體在自身語言能力提升方面存在較大的難度。在生理因素和心理因素綜合作用下,對自身普通話水平的期許標準、家鄉話的發展趨向、身份認同度、來京時長對在京老年流動人口普通話水平的助升作用相對更小。

(二)在京老年流動人口言語社區初步形成

言語社區是社會語言學的一個重要概念。言語社區是可觀察、可度量的實體,具有人口、地域、互動、認同和設施五大要素,即在一定區域保持言語互動的人口,有著相同的語言態度和語言評價標準,共享著一些語言符號體系和使用規范(徐大明2004)。國內學者不斷充實和完善言語社區的理論建設(張紅燕,張邁曾2005;楊曉黎2006;周明強2007;張媛媛2017;徐大明,閻喜2018)。不同言語社區的研究,如全球華語社區(徐大明,王曉梅2009)、在京農民工言語社區(夏歷2007)、合肥科學島社區(王玲2009)、昆都侖言語社區(徐曉暉2019),超女言語社區、白領言語社區(劉艷2011)和軍事言語社區(向音,李峰2011)等,不斷豐富著言語社區的理論及應用研究。本文認為,在京老年流動人口共同具有的群體特征,標志著老年流動人口言語社區已初步形成。

1.老年流動人口具有共同的群體特征

伴隨著城市化、現代化和全球化的進程,跨地域的人口流動日趨擴大。傳統社區的流動性逐漸加劇,人口流動促進新社區的生成。多元文化群體在“他者”的社會中,必然與“他者”的社區產生碰撞與交流,當“他者”的社區無法滿足成員的心理需求和精神歸屬感時,社區成員會超越特定的社區地域空間而尋求新的個人社會網絡空間,“精神社區”便應運而生(趙利生,馬志強2019)。在京老年流動人口社區屬于精神社區的一種。在人口老齡化和人口地域流動常態化的情勢下,老年流動人口的群體規模逐漸擴大。流入北京的老年人口數量也不斷攀升。相比其他區域的老年流動人口,北京的老年流動人口的流動時間更加長期化,平均為7.2年(李升,黃造玉2018)。不同于農民工群體邊緣化的居住方式,在京老年流動人口“大雜居”式分散在北京的各個區縣,“小聚居”式聚集在不同的公共場所。一位來自武漢的老年女性,性格開朗,是小區的合唱團和舞蹈隊的主力。她談到,除了照顧兒子一家,生活最大的樂趣就源自身邊的各種老年圈子。帶著各地口音的老年人聚在一起,聊聊家長里短,說說哪里買到便宜菜了,相約跳跳廣場舞、打打太極拳,這就是老年人的圈子。流動后的老年人在新環境中尋找精神和心理上的歸屬感,逐漸形成了具有精神社區特征的共同體類型。

在京老年流動人口的語言能力和語言使用情況與之前生活的言語社區均有顯著的不同。來京后,其語言能力顯著高于來京前,語言使用也有顯著差異,基本形成了雙語碼的語言生活,在不同的場合使用不同的語言變體,能根據不同的交際內容、對象和語境,較靈活地進行語碼轉換。家鄉話和普通話這兩種語言變體,功能上有了較為明確的分工,普通話用于交往域、公共場所域、家庭域(和孫輩),家鄉話限于家庭域(夫妻之間、和子女)。家鄉話的使用域逐漸被普通話替代,其使用功能逐漸減少,實用性降低,而普通話的使用域不斷擴大。普通話逐漸成為外部語言,家鄉話逐漸縮小為內部語言。老年流動人口在語言行為方面表現出較高的一致性,逐漸形成了共有的語言使用規范。

言語社區成員的語言態度能反映出該群體的語言認同情況。老年流動人口在語言態度方面表現出較強的趨同性。在“好聽”“社會地位”“有用”的態度評價上,對普通話的評價均高于對家鄉話的評價。而在“親切”這一點上,對家鄉話的評價稍高于普通話,但差異不顯著。

老年人離開故土,來到陌生的環境,原有言語社區的習慣和標準已不再適用。來京后的老年流動人口有著一致的語言認同,有共同遵守的語言規范,符合言語社區的基本特征。這些宏觀層面的語言調查,初步證實了在京老年流動人口言語社區的存在。

2.城城流動與鄉城流動形成老年流動人口的子社區及相應的子言語社區

在我國長期的城鄉二元結構體制影響下,老年流動群體內部存在城城流動和鄉城流動之分。城城流動和鄉城流動的老年人所擁有的各類資本要素差異較大。人力資本方面,城城流動人口的教育程度遠高于鄉城流動人口;經濟資本方面,城城流動人口的個人收入、家庭收入、家庭消費等方面都高于鄉城流動;政治資本方面,鄉城老年流動人口中是中共黨員的比例遠低于城城流動人口(楊菊華2018)。在語言能力及語言使用方面,該群體內部也存在城鄉差異。

城城流動與鄉城流動的老年人在普通話水平上存在一定的差異。我們對城鄉不同來源與在京老年流動人口的普通話水平進行了相關分析,結果(r = -0.365,P = 0.000)顯示二者顯著相關。城城流動的老年人普通話水平高于鄉城流動的老年人口。

城鄉不同來源的在京老年流動人口與其語言使用也顯著相關(無論是來京前的語言使用情況,還是來京后的語言使用情況,“家庭”“交往”“公共場所”域的語言使用相關分析的P值均小于0.05)。城城流動的老年人在“家庭”“交往”“公共場所”域的語言使用均值均高于鄉城流動的老年人,這說明城城流動老人在不同場合中使用普通話的頻率更高。

城城流動和鄉城流動的老年人在普通話水平和語言使用上的差異,使得老年流動人口言語社區內部呈現出分層態勢。鄉城流動老人和城城流動老人都面臨著因地域變遷而帶來的心理、情感、生活方式等方面的改變。比起城城流動老年人口,鄉城流動老年人口在語言方面又多了一重弱勢,他們還要應對因語言能力有限而帶來的交流不暢等語言方面的問題。訪談中,一位來自湖南農村的老年女性說自己雖來京5年多了,但好多人還是聽不太懂她說話,慢慢地她也不愿意多與陌生人說話。長期溝通交流不暢,社交網絡縮小,與外界逐漸脫節,也會對老年流動人口的心理健康帶來負面影響。在人口流動與日俱增的社會環境下,提高流動老人,尤其是鄉城流動老人的普通話能力,顯得尤為重要。普通話能力水平的提高,可以改善老年流動人口在流入地的交際環境,幫助流動老人更快地融入。

五、結 語

當前,中國社會最為突出的變化是快速發展的城市化(或稱“城鎮化”)進程(李宇明2012)。城市化加速了人口流動與普通話的普及。在京老年流動人口作為流動大軍的一員,在流入北京后,語言經歷了再社會化的過程。生活環境的改變、交往對象的差異化所帶來的語言交際困難,成為語言再社會化的外部動力;希望快速融入城市生活則成為內部動力。人口流動性的增大、普通話的推廣、教育的普及、公眾傳媒的影響,在這些因素的共同推動下,老年流動人口在到達流入地后,在不同語言使用域的語碼轉換使用中,在不同社交網絡的參與中,語言能力得到了提高。但老年流動人口,尤其是鄉城流動老年人口,因普通話水平有限,在交流溝通方面仍存在著不同程度的困難。如何結合老年人群獨特的生理和心理特性,盡快提高流動老人的普通話水平,進而拉近他們與流入城市的心理距離,增強對流入城市的認同感和歸屬感,促進城市適應和城市融入,提高他們的幸福感,是擺在我們面前的現實問題。

文章探討了影響在京老年流動人口語言能力的各類因素,初步證實了在京老年流動人口言語社區的存在。但本次調查的樣本量較小,未來研究有必要不斷增加樣本量,針對在京老年流動人口言語社區開展更系統的研究,以更深入地了解該類人群的語言生活狀況。

參考文獻

陳松岑 1999 《新加坡華人的語言態度及其對語言能力和語言使用的影響》,《語言教學與研究》第1期。

顧曰國 2019 《老齡社會與老年語言學》,《語言戰略研究》第5期。

國家衛生健康委員會 2019 《中國流動人口發展報告2018》,北京:中國人口出版社。

侯建明,李曉剛 2017 《我國流動老年人口居留意愿及其影響因素分析》,《人口學刊》第6期。

景曉芬 2019 《老年流動人口空間分布及長期居留意愿研究——基于2015年全國流動人口動態監測數據》,《人口與發展》第4期。

李莉亞,黃年豐 2017 《廣東省經濟特區居民語言態度調查分析》,《語言文字應用》第4期。

李 升,黃造玉 2018 《超大城市流動老人的流動與生活特征分析——基于對北上廣深流動家庭的調查》,《調研世界》第2期。

李宇峰 2018 《老年人語言衰退現象調查研究——以吉林省為例》,《社會科學戰線》第9期。

李宇峰,呂明臣 2016 《老年人言語交際障礙調查分析》,《人口學刊》第2期。

李宇峰,朱 娜 2018 《老年人語碼使用現狀及其影響因素研究》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》第6期。

李宇明 2012 《中國語言生活的時代特征》,《中國語文》第4期。

梁 宏,郭娟娟 2018 《不同類別老年流動人口的特征比較——基于2015年國家衛生計生委流動人口動態監測數據的實證分析》,《人口與發展》第1期。

劉楚群 2016 《老年人口語非流利性詞內重復研究》,《漢語學報》第2期。

劉楚群 2020 《老年人口語“呃”類填塞語研究》,《語言戰略研究》第1期。

劉紅艷 2014 《基于語料庫的老年性癡呆患者找詞困難研究》,《解放軍外國語學院學報》第1期。

劉亞娜 2016 《社區視角下老漂族社會融入困境及對策——基于北京社區“北漂老人”的質性研究》,《社會保障研究》第4期。

劉 艷 2011 《言語社區構成要素的探討——以超女語言和白領群體招呼語使用調查為例》,《語言教學與研究》第2期。

劉 艷 2019 《推普脫貧中的語言交換行為分析——基于安徽省某貧困地區的語言調查》,《語言戰略研究》第1期。

呂明臣,李宇峰 2016 《老年人常見言語交際習慣調查分析》,《社會科學戰線》第3期。

孟向京,姜向群,宋 健,等 2004 《北京市流動老年人口特征及成因分析》,《人口研究》第6期。

彭大松,張衛陽,王承寬 2017 《流動老人的心理健康及影響因素分析——基于南京的調查發現》,《人口與社會》第4期。

普通話普及情況調查項目組 2011 《普通話普及情況調查分析》,《語言文字應用》第3期。

宋全成,張 倩 2018 《中國老年流動人口健康狀況及影響因素研究》,《中國人口科學》第4期。

佟秋妹 2018 《三峽移民社區內部網絡與語言使用情況分析》,《語言文字應用》第2期。

王春輝 2018 《語言忠誠論》,《語言戰略研究》第3期。

王麗紅,石鳳妍,吳 捷,等 2010 《老年人漢語閱讀時知覺廣度的眼動變化》,《中國老年學雜志》第2期。

王 玲 2009 《言語社區基本要素的關系和作用——以合肥科學島社區為例》,《語言教學與研究》第5期。

吳國良,徐訓豐,顧曰國,等 2014 《癡呆癥(智退癥)臨床語言使用障礙研究概述》,《當代語言學》第4期。

吳翰林,于 宙,王雪嬌,等 2020 《語言能力的老化機制:語言特異性與非特異性因素的共同作用》,《心理學報》第5期。

夏 歷 2007 《在京農民工語言狀況研究》,中國傳媒大學博士學位論文。

向 音,李 峰 2011 《軍事領域言語社區研究》,《語言文字應用》第1期。

謝曉明 2006 《關注農民工的語言生活狀況》,《江漢大學學報(人文科學版)》第4期。

徐大明 2004 《言語社區理論》,《中國社會語言學》第1期。

徐大明 2006 《語言變異與變化》,上海:上海教育出版社。

徐大明,王曉梅 2009 《全球華語社區說略》,《吉林大學社會科學學報》第2期。

徐大明,閻 喜 2018 《言語社區理論》,《中國語言戰略》第1期。

徐曉暉 2019 《言語社區視角下的通語化過程——以包頭昆都侖區言語社區為例》,《中國語言戰略》第2期。

楊菊華 2018 《流動時代中的流動世代:老年流動人口的多維特征分析》,《人口學刊》第4期。

楊曉黎 2006 《關于“言語社區”構成基本要素的思考》,《學術界》第5期。

俞瑋奇 2018 《國民普通話能力的基本狀況與發展態勢》,《語言文字應用》第2期。

張斌華 2016 《珠三角新生代農民工語言使用態度及認同研究》,《語言文字應用》第3期。

張紅燕,張邁曾 2005 《言語社區理論綜述》,《中國社會語言學》第1期。

張 軍 2014 《老年人語言態度調查》,《語文學刊》第12期。

張媛媛 2017 《從言語社區理論看語言景觀的分類標準》,《語言戰略研究》第2期。

趙利生,馬志強 2019 《精神社區及其現實意義》,《甘肅社會科學》第2期。

周 皓 2012 《流動人口社會融合的測量及理論思考》,《人口研究》第3期。

周明強 2007 《言語社區構成要素的特點與辯證關系》,《浙江教育學院學報》第5期。

Chiswick, B. R. & P. W. Miller. 2004. Language skills and immigrant adjustment: What immigration policy can do! IZA Discussion Paper 1419, 1–61.

Coupland, N., J. Coupland & H. Giles. 1991. Language, Society and the Elderly: Discourse, Identity and Ageing. Oxford: Blackwell.

Litwak, E. & C. F. Longino. 1987. Migration patterns among the elderly: A developmental perspective. The Gerontologist 27(3), 266–272.

Mcleod, K. D., J. R. Parker, W. J. Serow, et al. 1984. Determinants of state-to-state flows of elderly migrants. Research on Aging 6(3), 372–383.

責任編輯:韓 暢