19世紀鋼琴制造業發展對李斯特創作理念的影響

丁陽 楊建鵬

摘 要:作為李斯特最具開創性的一部鋼琴作品,《b小調奏鳴曲》除了受作曲家人生經歷與藝術品味、社會思潮和歷史變遷等諸多因素的影響,更與其實現的載體——鍵盤樂器的發展息息相關。本文主要以19世紀鋼琴制造業的發展為出發點,以李斯特《b小調奏鳴曲》為例,探討19世紀鋼琴發展的歷程對李斯特創作理念的影響。

關鍵詞: 19世紀 新式鋼琴 李斯特《b小調奏鳴曲》 創作理念的革新

縱觀19世紀,浪漫主義思潮彌漫于歐洲大陸,鋼琴的制造工藝也從18世紀初的誕生逐漸蛻變、成熟。19世紀鋼琴制造業的發展不僅席卷歐洲大陸,還為作曲家們提供了更大的創作空間。本文從19世紀鋼琴制造業的多元化進程這一角度為切入點,來探討不斷改良的新式鋼琴帶給李斯特《b小調奏鳴曲》在創新理念革新、鋼琴音響交響化、戲劇性和表現力手段方面的啟迪。

一、18至19世紀鋼琴制造業的多元化進程

18世紀初,佛羅倫薩的巴托羅密歐·克里斯多佛利在1710年左右制造出第一架真正意義上的鋼琴。然而克里斯多佛利的鋼琴音色單一、琴弦較細、共振不足等缺點并沒有在歐洲大陸引起重視,難以取代羽管建琴的地位。

19世紀中葉,德國、奧地利和英國作為歐洲鋼琴制造業的中心,不斷推動著鋼琴制造工藝的發展,并走向繁榮。這一時期的重要鋼琴制造商包括德國的戈特弗里德·西伯爾曼(1683-1753)、英國人約翰內斯·楚姆佩(1735-1783)、約翰尼斯·布羅德伍德(1732-1812)、西伯爾曼的學生德國人約翰·安德里亞斯·斯特恩(1723-1792)以及安東·瓦爾特(1752-1862)等。西伯爾曼發明的擊弦機在楚姆佩的改良下成為了著名的“英式擊弦機”,而他的學生斯特恩于1770年在德國制造出了“維也納式擊弦機”。以莫扎特為代表所使用的維也納式鋼琴“琴鍵觸感較淺而輕,有很靈敏的止音系統,共鳴不強,音量偏小,但音色清晰透亮。” {1}而克萊門蒂則更偏愛英式鋼琴 “觸鍵感覺較重,琴鍵反應較遲鈍,但是由于琴弦粗,音板厚,所以音量大,共鳴強,聲音深沉渾厚。”{2}

進入19世紀后,工廠化的生產模式逐漸取代了以往的手工作坊模式。鋼琴制造業的發展也由家族化管理轉變為更專業的公司化管理。康拉德·格拉夫(1782-1851)經營了維也納第一家批量化鋼琴制造公司,并迅速發展為19世紀早期鋼琴制造的典范。而到了19世紀中期,貝森朵夫、施坦威、普萊耶爾、佩卓夫等鋼琴企業相繼問世。19世紀繁榮的鋼琴制造業提供給作曲家們更加自由的創作維度。

二、李斯特《b小調奏鳴曲》創作理念的革新

1811年出生于匈牙利雷汀的李斯特,作為神童10歲到訪維也納隨貝多芬的學生車爾尼學習。在車爾尼的教導下,李斯特延續了貝多芬的演奏風格。1824年,李斯特在巴黎舉辦了第一場公開音樂會,并于1825年開始了在歐洲大陸的巡演。 1853年,李斯特完成了《奏鳴曲》(后文簡稱《奏鳴曲》)的創作。《奏鳴曲》的問世在當時相對保守的歐洲大陸引起巨大的爭議。克拉拉·舒曼曾評價道:“這是一首使人害怕和不安的作品,……它一無是處。”{3}對于這首作品的曲式結構,威廉·紐曼的“雙重功能”{4}觀點得到了學術界較為普遍的認同,即“作品以單樂章的奏鳴曲式寫成,同時又具備了多樂章的奏鳴套曲的要素。”{5}“主題變形”{6}這一作曲技法充分代表了李斯特的作曲理念,即“內容決定形式。”正如李斯特在1856年寫給路易斯·科勒的書信中所說“……我只追求內容決定形式,這種追求甚至抑制自己放棄評論界的支持贊美。”{7}這首《奏鳴曲》無疑是他創作理念的大膽實踐:僅僅運用了五個主題動機,每一動機描繪著不同的文學形象——龐大而不乏冗雜,精巧卻不顯單調。

三、19世紀的鋼琴制造與李斯特理想化音響的碰撞

李斯特本人私人擁有的博伊賽洛特鋼琴源自他的好友路易斯·康斯坦丁·博伊賽洛特;其他演奏過的包括維也納的貝森朵夫、格拉夫、德國的施特來歇、貝希斯坦和英國的布勞德伍德。通過接觸不同的造琴工藝,極大的拓寬了李斯特的創作思路:構思一種類似于交響詩的鋼琴體裁,將鋼琴作品交響化;探索鋼琴音域和音響效果的極限,使作品更富有戲劇性。這些創作理念都對作品的承載者——不斷改良的鋼琴提出了極其苛刻的要求:洪亮的聲音、靈敏的觸鍵、細膩的音色變化、支撐力更結實的金屬結構等。

1.交響化在《b小調奏鳴曲》中的體現

如果說貝多芬的32首《鋼琴奏鳴曲》已初具交響化,那么李斯特則更進一步:“貝多芬是在鋼琴上想象交響樂的音響效果的話,李斯特已完全把鋼琴作為一支樂隊來看待。”{8}他在《奏鳴曲》中創作了大量富有張力變化的樂段。厚重的多聲部和聲織體和運用到極致的力度對比讓鋼琴的音響層次更加豐滿,追求類似管弦樂隊的音響效果。

滿足交響化的首要媒介就是支撐力更強且共振效果極好的鋼琴架構。1820年,英國人布羅德伍德嘗試將金屬掛板裝在鋼琴之上。1843年,美國的約納斯·奇克林將金屬框架用于制作鋼琴。而在19世紀中期,金屬架構的鋼琴已被廣泛應用。這種改良的鋼琴結構極其牢固,區別于純木制框架的金屬框架,共鳴優于以往。

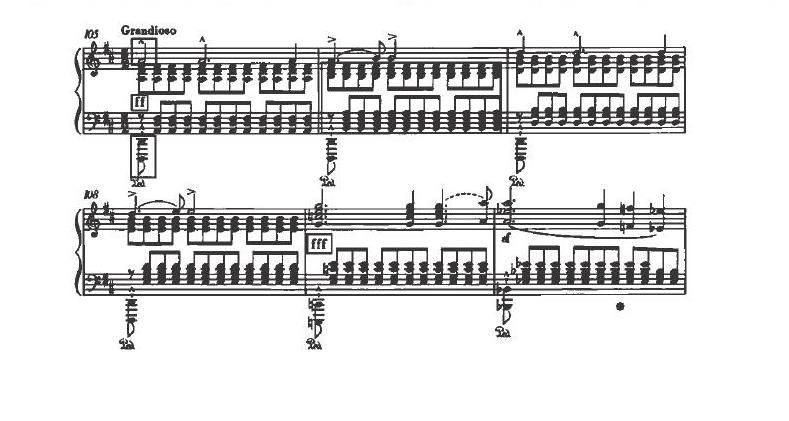

從《奏鳴曲》105小節開始(見譜例1),李斯特用厚重的、跨度達到三個半八度的和聲織體突顯高音聲部的旋律。在109小節之后,由和弦及八度音程組成的高音聲部持續fff強烈共鳴,不斷預示著即將到來的高潮。這種和聲與力度搭配在19世紀早期的鋼琴作品中較為罕見。對比李斯特1840年完成的第15首《匈牙利狂想曲》,同樣出現fff的樂句,高、低聲部的和聲織體與《奏鳴曲》相比明顯單薄,僅僅由連續的八度構成,音響效果更是無法與《奏鳴曲》相提并論。從這些細節我們不難推測:在鋼絲弦、金屬支架的應用還不夠成熟的1840年,李斯特受鋼琴制造工藝的限制,無法達到與《奏鳴曲》相媲美的交響化效果。在鋼琴上模仿樂隊效果的理念無疑是李斯特畢生的創作追求,而19世紀鋼琴制造業的發展恰好滿足了作曲家的需求。

譜例1 李斯特《b小調奏鳴曲》(S.178),105-110小節。

2.戲劇性在《b小調奏鳴曲》中的詮釋

進入19世紀,鋼琴制造業在不斷創新:“1808年,法國人埃拉爾德發明了裝有彈簧的復振式擊弦機,使琴鍵的反應更快更靈敏,不僅為快速的同音反復技術提供了基礎,而且可以讓手指在觸鍵過程中感受到兩個層次。”{9}這項于1821年才獲得專利的技術徹底改變了當時的鋼琴制造業。“1826年,英國制琴師亨利·帕普用質地細密的兔毛和羔羊毛做成包裹琴槌的毛氈,并包裹木芯,使得琴槌比原來的鹿皮更有彈性和重量。”{10}這讓琴槌更接近現代鋼琴,并產生更為豐富的泛音。這些重要部件的改進讓鋼琴充滿了新的活力。

快速發展的鋼琴制造工藝不僅滿足了李斯特對交響化的追求,還提供給作曲家更加豐富的創作空間。戲劇性因素在《奏鳴曲》中被李斯特詮釋的淋漓盡致。他在譜面上標記了大量詳實的表情術語、力度與速度標記。制造精良的鋼琴讓李斯特大膽的使用并組合多種不同的術語,追求不同層次的音色變化與強烈的戲劇性效果。

譜例2李斯特《b小調奏鳴曲》(S.178), 1-16小節。

在《奏鳴曲》開篇七個小節簡短的引子中(見譜例2),李斯特在音樂和技術上對演奏者提出了嚴苛的要求:在p的范疇內做出對比性的觸鍵和樂句起伏,來描繪一個來自地獄的惡魔形象。Sotto Voce對應的動機需要用微弱的聲音演奏兩個標有頓音記號的八度音程,接著在第2、3小節出現的、充滿緊張氣氛的下行音階仍需要做出相對克制的樂句起伏。從主題進入的第8小節,allegro energico和漸強標記要求演奏者快速轉換演奏方式,并通過跨越了四個音區的八度跳躍來營造強烈的戲劇性效果。模仿號角的主題一掃充滿陰霾的惡魔動機,音樂逐漸變得激昂高亢。李斯特對主題的演奏有著極其精準的要求(見譜例2,11-13小節):使用頓音演奏上行八度,突出音樂的尖銳性;在小節正拍上的二分附點音符額外標記重音記號;樂句結尾的下行八度配以斷奏來代替頓音。看似簡單的樂句卻對當時的鋼琴提出了考驗:鍵程深度的增加帶來了富有層次的觸鍵;靈敏的擊弦機能精準的反映出指尖的細微變化,尤其是兩個八度動機,與充滿層次感的主題形成鮮明對比。

3.表現力在《b小調奏鳴曲》中的升華

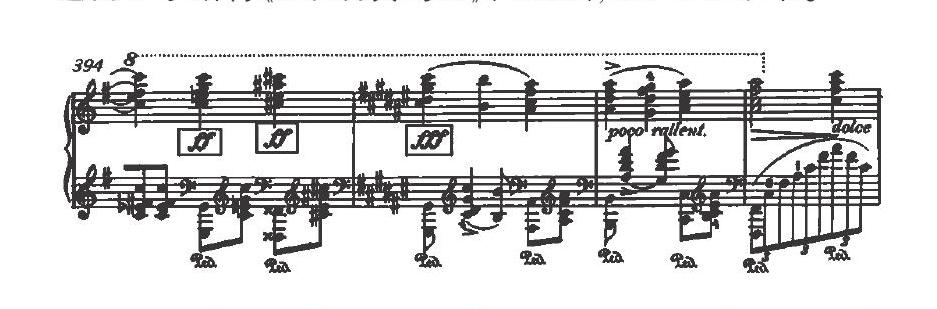

李斯特還通過轉換音區、力度對比的手段進一步探索鋼琴表現力的極限。在363小節的mf一直持續漸強到395小節的fff(見譜例3),經過32個小節的逐層遞進終于在395小節達到全曲的高潮。經過26個小節,音樂逐漸回歸到最初的寂靜。這種大規模的布局帶來極大張力,更能體現出新式鋼琴前所未有的優越性能,滿足李斯特對于極限音響的追求,標志著作曲家創作生涯的巔峰。

譜例3李斯特《b小調奏鳴曲》(S.178),394-397小節。

Recitativo的出現體現出李斯特對富有戲劇性的宣敘調的喜愛。高音聲部以相對自由的速度來模仿花腔女高音,“唱出”連貫的、充滿戲劇性的旋律(見譜例4)。早期鋼琴鍵程較淺、聲音清脆、衰減快的特點較難演奏連奏的樂句,而在雙擒縱聯動裝置的作用下,新式鋼琴觸鍵更有層次,包裹毛氈的琴槌與鋼絲弦產生豐富的泛音,發出連貫而細膩的聲音。

譜例4李斯特《b小調奏鳴曲》(S.178),306小節。

李斯特在弱音踏板的應用上也頗為大膽。在329小節出現的una corda一直延續并進入纏綿的行板。李斯特在347小節繼續標注sempre una corda并要求演奏者持續保持弱音踏板直到363小節的tre corde結束。為了探尋聲音的更多可能性,弱音踏板的運用達到了前所未有的34個小節,展現出這件龐大的樂器富有細膩音色的另一面。由此可推斷,弱音踏板的構造在19世紀中期已趨于成熟。

結語

浪漫主義時期的作品具有濃厚的感染力,鼓勵沖破傳統思想的束縛,對新的理念、新的事物進行探索。19世紀鋼琴制造業的發展為李斯特的創作提供了堅實的基礎,也為李斯特的創新思想和理念提供了廣闊的空間。作為浪漫主義時期最富有創新精神的時代領袖,李斯特融入一生中對音樂的理解,在不斷改良的新式鋼琴上,以超越時代的眼光與見解完成了這部偉大的作品,為后人留下了藝術史上值得永久珍存的瑰寶。

近年來,鋼琴學術圈對權威出版社和作品原始版的重視,都是為了更大限度的還原作曲家的真實意圖,掌握作品的原始概況。對于鋼琴演奏者來講,了解鋼琴制造業的發展歷程,并追溯到作曲家創作中所使用的鍵盤樂器的結構特點與音響效果,無疑對演奏者在現代鋼琴上詮釋早期的作品起到開拓視野的作用。希望本文的研究能夠提供給讀者從不同的視角回歸原始、在固有的研究基礎上革新與突破、進一步提高演奏者對作品研究的廣度和深度。

注釋:

{1}{2}張敏.鋼琴藝術簡史[M].河南大學出版社,2008.

{3}初曉睿.解析李斯特

{4}{5}陸平.李斯特

{6}張希.論李斯特

{7}關伯基譯.李斯特書信選(續完)[J].星海音樂學院學報,1991.

{8}丁好.論鋼琴觸鍵技術的發展[J].武漢音樂學院學報,2005.

{9}代百生.鋼琴樂器的演變歷史(下)[J].鋼琴藝術,人民音樂出版社,2009(10).

{10}張敏/鋼琴藝術簡史[M].河南大學出版社,2008.

參考文獻:

[1]邁克爾·弗里德里克,王詩聰,譯.從另一個角度看鋼琴的歷史[J].鋼琴藝術,2011.

[2]曾佳莉.早期槌擊鋼琴發展概說(三)——早期槌擊鋼琴與浪漫樂派作曲家[J].鋼琴藝術,2015.

[3]保羅·麥克約爾蒂,汪月含,劉云龍,譯.18、19世紀的鋼琴制造與作曲家理念音響概念之間的關系[J].鋼琴藝術,2017.

[4]格奧爾格·克內普勒.19世紀音樂史[M].人民音樂出版社,2002.