探析敦煌遺書《輔行訣五臟用藥法要》

王 璽 李培潤

據傳《輔行訣》原藏敦煌藏經洞,1908年法國傳教士伯希和到敦煌盜掠經卷,而《輔行訣》幸免于難,被守洞道士王園箓轉移他處,1918年被河北省威縣張偓南先生以高價購得,后傳其子張聳云,聳云又傳其子張大昌。惜原本已毀,今傳世本皆為張大昌及其弟子的手抄卷[1]。

北京中醫藥大學教授錢超塵認為:《輔行訣》在中國醫學史上具有重大意義。《輔行訣》與《傷寒雜病論》聯系密切[2]。《輔行訣》中亦指出,《傷寒論》據《湯液經法》成書(此論與皇甫謐合,皇甫謐云:“仲景論廣湯液為數十卷,用之多驗”。《輔行訣》指出“漢晉已還,諸名醫輩,張機、衛汛、華元化、吳普、皇甫玄晏、支法存、葛稚川、范將軍等,皆當代名賢,咸師事此《湯液經法》”“昔南陽張機,依次諸方,撰為《傷寒論》一部,療法明晰,后學咸尊之”。可見《輔行訣》與《傷寒雜病論》淵源頗深[3]。該書五臟補瀉用藥,大小補瀉方劑構成及湯液經法圖義理深奧,外界亦有質疑該書真偽的言論。本文擬從《輔行訣》五臟辨病補瀉用藥,《湯液經法》圖奧理試析,作者考證和《傷寒論》《金匱要略》與《輔行訣五臟用藥法要》的淵源展開論述。

1 《輔行訣》的辨病辨證體系

《輔行訣》辨病體系是五臟辨證體系,它根據《靈樞·本神》的理念,從神志辨五臟虛實。例如“肝虛則恐,實則怒;心虛則悲不已,實則笑不休;脾虛則腹滿,飧瀉,實則四肢不用,五臟不安;肺虛則鼻息不利、少氣,實則喘咳,憑胸仰息;腎虛則厥逆,實則腹滿,面色正黑,涇溲不利”[4]。這是淺辨病位病性,緊接著該書采用《素問·臟氣法時論》中記載的有關五臟的虛實表現來展開詳細論述:“肝病者,必兩脅下痛。痛引少腹,令人善怒。虛則目盳盳無所見,耳無所聞,心澹澹然如人將捕之……氣逆則耳聾,頰腫。治之取厥陰、少陽血者”“心病者,胸中痛,脅支滿,肋下痛,膺背肩胛間痛,兩臂內痛;虛則胸腹大,脅下與腰相引而痛。取其經手少陰、太陽及舌下血者,其變刺郄中血者”“心胞氣實者,受外邪之動也。則胸脅支滿,心中澹澹然大動,面赤目黃,善笑不休。虛則血氣少,善悲,久不已,發則癲仆”“脾病者,必身重,苦饑,肉痛,足痿不收,胻善瘈,腳下痛;虛則腹滿腸鳴,溏瀉,食不化。取其經太陰、陽明、少陰血者”“肺病者,必咳喘逆氣,肩息背痛,汗出憎風。虛則胸中痛,少氣,不能報息,耳聾咽干。取其經太陰、足太陽厥陰內血者。”“腎病者,必腹大脛腫,身重嗜寢。虛則腰中痛,大腹小腹痛,尻陰股膝攣,胻足皆痛。取其經少陰、太陽血者”[4]。《輔行訣》中上述文字雖與《素問·臟氣法時論》有個別出入之處,但大體一致。值得一提的是心胞病虛實表現的論述是《素問·臟氣法時論》所沒有的。

2 《輔行訣》的選方用藥體系

《輔行訣》的選方用藥體系是在五行相生相克及五臟對五味的苦欲基礎上,并創造性地推出各有的體、用、化概念,組合成方。《輔行訣》中補瀉用藥理念來自于《臟氣法時論》,但又不同于《臟氣法時論》,例如《素問·臟氣法時論》中心的補瀉為“用咸補之,甘瀉之”。而《輔行訣》中則是“以咸補之,苦瀉之”[5]。《輔行訣》中體、用、化概念來源于中國古代哲學的概念。“體”有質體之意,即體位之類質也,逆其性為瀉。“用”有作用之意,即本位之氣勢也,順其性為補。“化”指體用互換過程中,體用合二為一,形成新的質體[6]。值得注意的是《輔行訣》中的五味,并不是口嘗得到的味,而是該藥物的作用。例如“肝德在散,以辛補之,酸瀉之,肝苦急,急食甘以緩之”,就是說肝的性是發散,順其性為補,逆其性為瀉,本臟所喜即為補,本臟所惡即為瀉,故以辛補之,因“辛行氣血主發散”乃肝臟所喜,酸瀉之,因“酸能固澀又收斂”乃肝臟所惡,辛酸合用,產生化味甘,化味非原有之味,乃辛酸合用后產生的新的味,正是因為“甘補中和急能緩”,是故肝苦急,急食甘以緩之。值得注意的是《輔行訣》中所補之臟之藥味正是該臟所克之臟所惡之藥味,即瀉該臟藥。例如:辛味,為肝臟所喜,故以辛補之,同為脾臟所惡,故以辛瀉之。同時肝臟的化味正是脾臟所欲之味,即補。是故肝病的辛酸化甘,同樣又是一疏肝健脾之法。余皆仿此:心病的咸苦化酸,又是一養心益肺之法;脾病的甘辛化酸又是一健脾益腎法;肺病的酸咸化辛法又是一益肺疏肝法,腎病的苦甘化咸法又是一補腎養心法[7]。

2.1 《輔行訣》中各臟小/大瀉湯/散、小/大補湯散法組成依據《輔行訣》中各臟附有小瀉/大瀉湯、小補/大補湯/散法。小補/瀉湯/散的組成其實還是根據五臟的體用學說得來[8]。例如:小瀉肝湯:芍藥、枳實、生姜各三兩,其中芍藥、枳實味酸,生姜味辛;小補肝湯:桂枝、干姜、五味子各三兩,薯蕷一兩,其中桂枝、干姜味辛,五味子味酸,薯蕷味甘。這正是辛補之,酸瀉之,以甘緩之。大補/瀉湯/散的組成原則見于《輔行訣》整訂稿:“此篇所列大瀉湯/散法,悉是小瀉方加母臟瀉方之佐、監臣,及子臟瀉方之監臣各一兩;大補湯/散法,乃小方加子臟之小補散方之君臣,上四味具三兩,下三味具一兩。所加均益其生,即制其所克,助以母氣者。如《難經》之義,‘母能令子虛’‘子能令母實’也[1]”。例如:大瀉肺湯為:葶藶子、大黃、枳實、生姜、甘草、黃芩。根據上文要理解大瀉湯/散,必先了解各方之君臣佐使。其中葶藶子、大黃、枳實為肺病本臟之瀉方,取母臟小瀉脾湯里的生姜、甘草,再取子臟小瀉腎湯里的黃芩合成大瀉肺湯。而大補肺湯則是本臟之補方:麥冬、五味子、旋覆花、細辛,再加上子臟小補方里的君臣,即:地黃、竹葉、甘草。

2.2 《輔行訣》大/小補/瀉湯/散的區別《輔行訣》大/小補/瀉湯/散是有區別的。小瀉湯/散的功用是本臟實證之輕癥,而大瀉湯/散的功用是重癥。小補湯/散的功用是補本臟之虛,而大補湯/散所治病證為“母病及子”所表現的病證[1]。例如:小瀉肝湯/散是治肝實,兩脅下痛,痛引少腹,迫急,干嘔者方。大瀉肝湯散是治頭痛,目赤,時多恚怒,脅下支滿而痛,痛連少腹迫急無奈者方。大瀉肝湯/散較小瀉肝湯/散從癥狀描述上明顯加重,是故根據“實則瀉其子”“母能令子虛”的原則來組方用藥。小補肝湯/散是治心中恐疑,時多惡夢,氣上沖心,越汗出,頭目暈眩者方。而大補肝湯/散是治肝氣虛,其人恐懼不安,氣從少腹上沖咽,呃聲不止,頭目苦眩,不能坐起,汗出心悸,干嘔不能食,脈弱而結者。從條文中看汗出心悸,脈結均是心病虛證之表現,大補肝湯實乃肝病及心,故根據“子能令母實”的理念組方用藥。

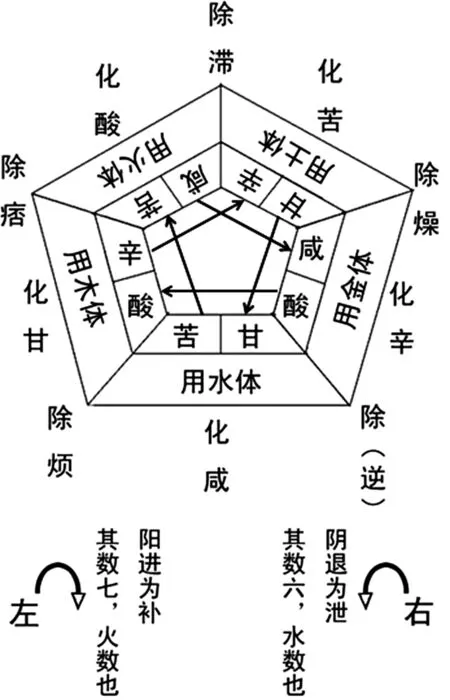

3 《湯液經法》圖中“除病”解

見圖1,在五角處標示除某病,肝心交匯之角標有“除痞”;心脾交角之“除滯”;脾肺交角之“除燥”;肺腎交角之“除□”(此處“藏經洞本”缺,此處當是“除攣”,論述見下文);腎肝交角之除煩。更換五味即是:“辛苦除痞”“咸辛除滯”“甘咸除燥”“酸甘除攣”“苦酸除煩”[9-11]。本文根據方劑的功效及應用來試解“除病”之法。

圖1 《湯液經法》圖

3.1 辛苦除痞法最能代表“辛苦除痞法”的方劑莫過于半夏瀉心湯[12]。《傷寒論·辨太陽病脈病證并治下》:“……但滿而不痛,此為痞,柴胡不中與之,與半夏瀉心湯”。半夏瀉心湯由半夏半升、黃芩、干姜、人參、甘草各三兩、黃連一兩、大棗十二枚。其中半夏、干姜味辛,黃連、黃芩苦,以辛味之發散,來使氣機通達,以苦味的降、燥的功能祛除濕氣,同時恢復胃腸的降濁功能,從而解除痞癥。

3.2 咸辛除滯法代表“咸辛除滯法”的方劑為大黃附子湯。《金匱要略·腹滿寒疝宿食病脈證并治》:“脅下偏痛,發熱,其脈緊弦,此為寒也。與溫藥下之,宜大黃附子湯”。大黃附子湯有大黃三兩、附子三枚、細辛二兩。其中大黃味咸(《輔行訣》中大黃味咸,為小瀉心胞湯之監臣),附子、細辛味辛,三者合用以治療陽虛寒結之大便不通引起的腹滿。以咸味的大黃來降瀉,以辛味的附子、細辛發散陽氣,以解除其寒結。諸藥合用以解除因滯引起的腹滿。

3.3 甘咸除燥法最能代表“甘咸除燥法”的方劑便是調胃承氣湯。《傷寒論》:“……若胃氣不和,譫語者,少與調胃承氣湯……”“陽明病,不吐不下,心煩者,可與調胃承氣湯”。調胃承氣湯由大黃四兩、甘草二兩、芒硝半升組成,方中大黃、芒硝味咸以潤下軟堅,甘草味甘以調和胃氣、緩和藥性。三藥合用以治療胃中燥熱引起的心煩譫語。

3.4 酸甘除攣法此處為“藏經洞本缺失”,原本又被毀,根據《傷寒論》方證、藥證反推,此處極有可能為“除攣”。最能代表“酸甘合用”的方劑便是芍藥甘草湯。《傷寒論·辨太陽病脈證并治》:“……若厥愈足溫者,更作芍藥甘草湯與之,其腳即伸……”。方中芍藥、甘草各四兩,其中芍藥味酸以疏肝斂陰,甘草味甘以緩急止痛,二藥合用以治療因陰液不足之攣急。故筆者認為此處應為“除攣”。

3.5 酸苦除煩法《傷寒論·辨少陰病脈證并治》里的黃連阿膠湯體現了酸苦除煩法。“少陰病,得之二三日以上,心中煩不得臥,黃連阿膠湯主之”。黃連阿膠湯中白芍味酸斂陰抑陽,黃連、黃芩味苦清心中實熱以除煩,諸藥合用以治療陰虛火旺之不寐。

4 《輔行訣五臟用藥法要》的作者并非陶弘景

得出此結論主要基于兩點[13]。其一:《輔行訣》里有“陶云”“陶隱居云”如若是陶弘景真實手筆,必然是第一人稱書寫,自己寫出來的東西,何故用“陶云”“陶隱居云”。比如《傷寒論》里我們看不到“張云”“張仲景云”都是以第一人稱視角來論述的。極少處才有“師曰”。其二:《輔行訣》中藥性與陶氏《本草經集注》有差異。例如:大黃在《輔行訣》里為咸味,為小瀉心胞湯之監臣,而在陶弘景的著作《本草經集注》里為“味苦,寒,大寒,無毒……”。還有牡丹皮在《輔行訣》亦為咸味,而在《本草經集注》里為味辛、苦,寒、微寒,無毒……還有麥冬、地黃均是如此。而且《本草經集注》里陶弘景既講味,又有性,而《輔行訣》只講藥味不講藥性,對藥性亦不同。是故《輔行訣》非陶弘景所作,可能是陶弘景以后的人寫的,托陶弘景之名。

5 小結

綜上所述,《輔行訣五臟用藥法要》既繼承了《黃帝內經》里的“五臟虛實辨證體系”,又創造性地提出體、用、化概念,并結合五行生克制化規律來指導組方用藥。提供了治五臟虛實病之五法,即肝病的疏肝健脾之法、心病的養心益肺法、脾病的健脾益腎法、肺病的益肺疏肝法及腎病的補腎養心法。《湯液經法》圖更是用圖像說明了五臟用藥的相互配伍作用,并在交角處提出“除病”五法,即辛苦除痞法、咸辛除滯法、甘咸除燥法、酸甘除攣法及酸苦除煩法。本書雖不是陶弘景所作,但是也不能就此而忽視本書在臨床中指導用藥的重大意義。