口腔正畸聯合牙周組織再生術對牙周炎患者牙周狀況的影響

朱效萍,吳昱卓

(1.泰州市第二人民醫院口腔科,江蘇 泰州 225500;2.南通市口腔醫院牙周科,江蘇 南通 226006)

牙周炎屬于臨床上常見的口腔疾病,隨著年齡的增長,其發病率也隨之升高,35歲以上人群是牙周炎的高發群體,其屬于一種破壞性疾病,主要癥狀為牙齦紅腫、質地松軟、探針出血、牙周袋溢濃等[1]。目前牙周組織再生術為臨床較常使用的治療措施,其主要通過修復牙周炎癥造成的牙周組織缺損達到治療的效果,但牙周組織的結構較為復雜,治療不當會導致牙周受損,造成繼發性創傷,致使牙齒畸形錯位[2]。口腔正畸術不僅能實現牙齒整齊排列,還可以恢復創傷,確保咬合關系和促進牙周組織再生[3]。本研究旨在探討口腔正畸聯合牙周組織再生術對牙周炎患者牙周狀況及上齒槽座角(SNA)、下齒槽座角(SNB)、上下齒槽座角(ANB)的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料按照隨機數字表法將泰州市第二人民醫院2017年1月至2019年12月收治的42例牙周炎患者分為對照組和研究組,各21例。對照組患者中男性11例,女性10例;年齡20~66歲,平均(35.45±10.27)歲;病程1~15個月,平均(8.24±3.37)個月。研究組患者中男性10例,女性11例;年齡19~66歲,平均(35.16±11.33)歲;病程 1~15個月,平均(8.45±3.89)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經院內醫學倫理委員會審核批準,患者或家屬對本研究知情同意。診斷標準:符合《口腔科學》[4]中牙周炎的相關診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準,且經影像學檢查確診者;符合正畸治療、牙周組織再生術治療適應證者;未有正畸治療史者等。排除標準:合并全身系統性疾病者;哺乳或妊娠期婦女;合并其他類型口腔疾病者等。

1.2 方法對照組患者進行牙周組織再生術治療,術前測量患者的臨床附著喪失(CAL)、齦溝出血指數(SBI)、牙周袋探診深度(PPD)、菌斑指數(PLD),暴露缺損區,沿牙齦位置處理水平切口,將黏骨膜切開,在缺損區進行垂直松弛切口,后將黏骨瓣膜翻開,暴露缺損區,處理清創,切除袋內壁上皮,將固定膜進行固定和放置,最后進行黏骨膜瓣的復位和縫合處理。研究組患者在牙周組織再生術的基礎上進行口腔正畸術,術前拍攝牙槽曲面斷層X光全景片,以確認牙槽骨情況,患者取平臥位,對口腔內部牙槽膜和黏膜等部位行局部麻醉,根據術前設計方案進行拔牙,在拔牙位置內切粘骨膜、牙齦,在牙骨塊活動充足情況下,將移動的畸形牙骨塊重新排列整齊,復位至咬牙合關系正常,沖洗傷口、將軟組織縫合,整列牙骨塊,至牙列、咬牙合關系正常后,進行固定。兩組患者均于術后觀察3個月。

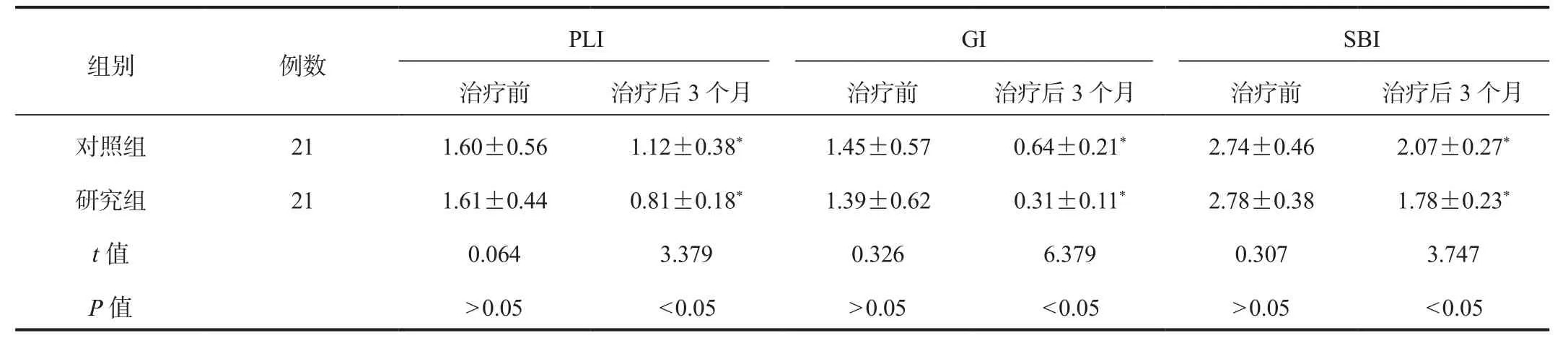

1.3 觀察指標①比較兩組患者治療后臨床療效,其中痊愈:患者臨床癥狀牙周疼痛、紅腫等消失,牙周組織恢復至正常;有效:患者臨床癥狀得到緩解,牙周組織有所改善;無效:患者臨床癥狀未有好轉,牙周組織也未改善,較治療前甚至更為嚴重[4]。總有效率=痊愈率+有效率。②比較兩組患者治療前與治療后3個月牙周狀況,主要為菌斑指數(PLI)、牙齦指數(GI)、SBI,PLI為菌斑面積與厚度的評分,標準0~3分;GI為牙齦顏色及質的改變、出血頻向,標準0~3分;SBI為顏色、牙齦溝檢查、牙齦狀況、出血情況、牙齦形狀,標準0~5分,3項指標分值高低均與牙周狀況好壞呈負相關[5]。③比較兩組患者治療前后SNA、SNB、ANB,分別于治療前與治療后3個月采用X線投影對其進行測量。

2 結果

2.1 臨床療效研究組患者治療后臨床總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

2.2 牙周狀況與治療前比,治療后3個月兩組患者PLI、GI、SBI分值均降低,且研究組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者牙周狀況比較(,分)

表2 兩組患者牙周狀況比較(,分)

注:與治療前比,*P<0.05。PLI:菌斑指數;GI:牙齦指數;SBI:齦溝出血指數。

PLI GI SBI治療前 治療后3個月 治療前 治療后3個月 治療前 治療后3個月對照組 21 1.60±0.56 1.12±0.38* 1.45±0.57 0.64±0.21* 2.74±0.46 2.07±0.27*研究組 21 1.61±0.44 0.81±0.18* 1.39±0.62 0.31±0.11* 2.78±0.38 1.78±0.23*t值 0.064 3.379 0.326 6.379 0.307 3.747 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05組別 例數

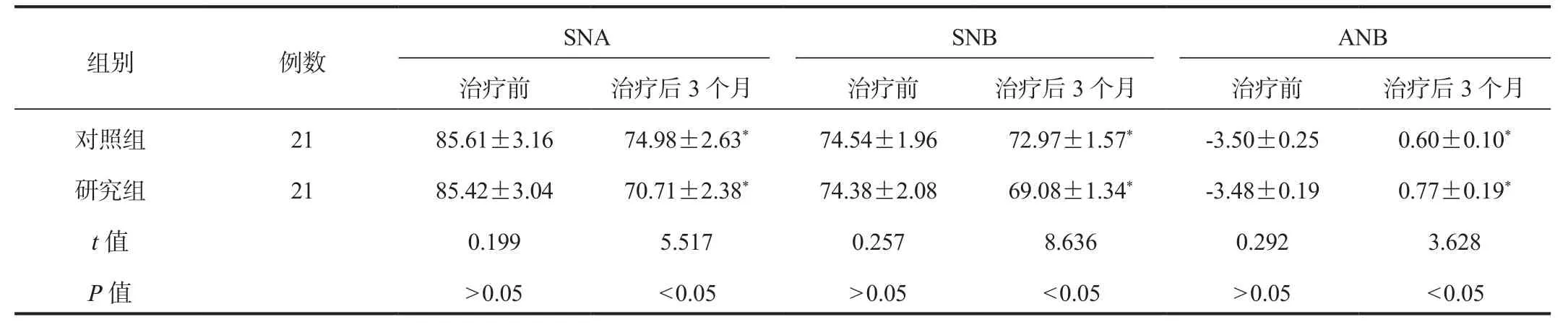

2.3 SNA、SNB、ANB比較與治療前比,治療后3個月兩組患者SNA、SNB均降低,且研究組低于對照組;兩組患者ANB均升高,且研究組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表 3。

表3 兩組患者SNA、SNB、ANB比較(,°)

表3 兩組患者SNA、SNB、ANB比較(,°)

注:與治療前比,*P<0.05。SNA:上齒槽座角;SNB:下齒槽座角;ANB:上下齒槽座角。

SNA SNB ANB治療前 治療后3個月 治療前 治療后3個月 治療前 治療后3個月對照組 21 85.61±3.16 74.98±2.63* 74.54±1.96 72.97±1.57*-3.50±0.25 0.60±0.10*研究組 21 85.42±3.04 70.71±2.38* 74.38±2.08 69.08±1.34*-3.48±0.19 0.77±0.19*t值 0.199 5.517 0.257 8.636 0.292 3.628 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05組別 例數

3 討論

牙周炎主要是由局部因素引起的牙周支持組織的慢性炎癥,由于牙菌斑中的細菌侵犯到牙周組織而引起,若得不到及時治療,最終可導致牙周組織壞死和牙齒脫落。牙周組織再生術可通過對牙槽骨、牙齦肌肉及周圍韌帶進行修復,改善患者牙周狀況,促進軟組織新生和生長,但在治療時由于咬合力不平衡極大可能會導致牙齒出現病理性轉移,繼而破壞牙齒正常結構,影響美觀。

口腔正畸手術采用的矯治技術可以恢復患者牙齒的排列,修復牙周組織創傷,緩解牙齦紅腫增生和牙石沉積等問題 ;正畸手術還可以通過清除患者牙齒菌斑和咬合創傷,預防齲齒,建立新的咬合平衡,確保咀嚼功能順利發揮[6-7]。本研究結果顯示,治療后,研究組患者臨床總有效率高于對照組,且研究組患者GI、PLI、SBI評分均低于對照組,提示口腔正畸聯合牙周組織再生術治療可有效緩解牙周炎患者牙周痛、牙齦紅腫的臨床癥狀,改善患者牙周狀況。隨著醫療技術和醫療理念不斷進步,口腔正畸手術也逐漸運用到牙周炎治療中,SNA代表上頜骨與顱骨的前后位置關系夾角,大于正常值表示可能有上頜骨前突,小于正常值則可能有后退;SNB代表下頜骨與顱骨的前后位置關系夾角,其表達含義同SNA;ANB為SNA與SNB之差,代表上、下頜骨中間位置關系,大于或小于正常值則表示上、下頜骨前后位置關系異常[8]。本研究結果顯示,治療后,研究組患者SNA、SNB均低于對照組,ANB高于對照組,提示口腔正畸聯合牙周組織再生術治療牙周炎患者可有效矯正牙齒回歸正常位置,并且恢復患者咬合功能。

綜上,口腔正畸聯合牙周組織再生術治療可有效緩解牙周炎患者臨床癥狀,改善牙周狀況,同時恢復牙周組織,提高美觀度,且療效確切,值得臨床使用與推廣。