腦卒中患者護理質量敏感指標研究進展

何秀梅,佘東立,李 爽,馬倩玉

(甘肅省人民醫院,甘肅 蘭州 730000)

根據我國第3次人口死因調查,腦卒中居于首位[1]。中國每年新發腦卒中患者超過200萬,是導致我國成年人群死亡、殘疾的主要原因[2]。此外,腦卒中還具有高發病率、高復發率、高致殘率、高病死率的特點,嚴重威脅著國民生命安全和生活質量。在腦卒中的預防、救護、診治、康復的每一個環節,護理工作都貫穿其中[3],并且對于卒中的預后起著極其重要的作用。因此,各國護理人員都致力于篩選出那些重要的指標,從而能夠以點帶面地反映護理質量的重要部分以及護理質量的提升程度,以保證患者在就診的過程中得到最優質的護理服務。Theresa Green等[4]采用循證的方法證實了具體的護理活動和腦卒中患者結果之間存在著密切的聯系并且確定了一組“護理敏感指標”。隨著研究不斷深入,護理質量敏感指標成了評價護理質量的關鍵因素,但國內目前缺少統一的腦卒中患者護理質量敏感指標,本文采用可視化的方法對近年來國內已發表的護理質量敏感指標相關文獻的分布特點進行總結以及對腦卒中患者護理質量敏感指標的研究現狀進行綜述,為確保所有醫療團隊成員、跨地理位置和跨醫療環境的醫療服務是一致的以及為今后構建統一、規范的卒中護理質量敏感指標提供參考。

1 基于多數據庫的護理質量敏感指標研究現狀的可視化分析

利用計算機檢索萬方、中國知網、維普文獻數據庫至2020年2月。以“護理質量敏感指標”為關鍵詞進行檢索,共檢索出360篇,統計發表文獻的關鍵詞及發文趨勢。對關鍵詞、出版年份進行提取、統計,觀察目前護理質量敏感指標的研究熱點。利用CiteSpace、GIGO軟件對數據去重、清洗,Co-Occurrence3.9對文獻的關鍵詞、發表年份等信息生成共現矩陣并繪制共線圖譜。

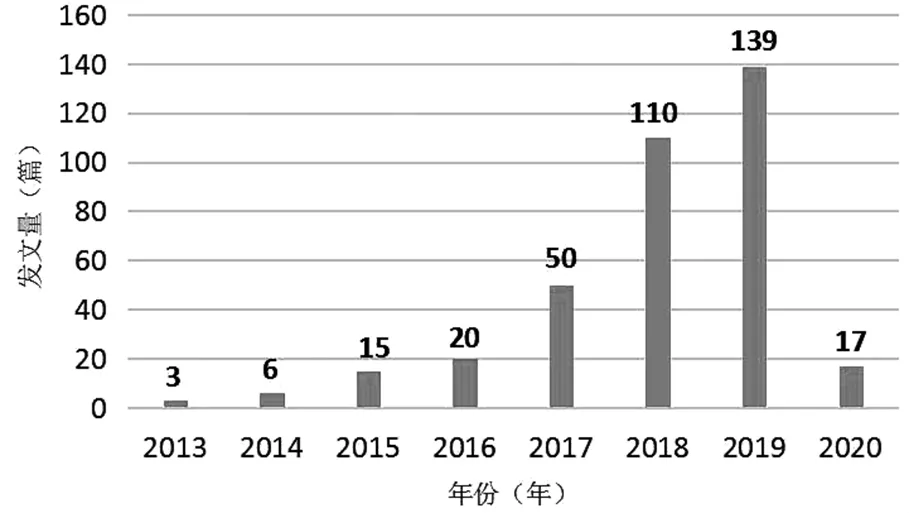

1.1 年份發布(見圖1)

圖1 護理質量敏感指標的相關文獻數量的變化趨勢

2013—2014年,每年護理質量敏感指標相關文獻發文量均<10篇,2017年出現一次熱度起伏,2018—2019年迅猛上升,發文量均超過100篇。2018—2019年兩年護理質量敏感指標的發文量占總發文量的69.17%。

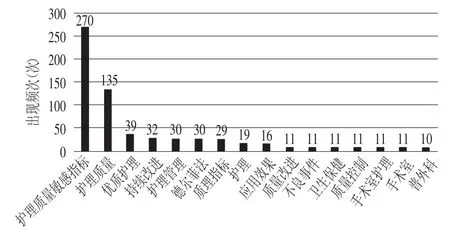

1.2 主要關鍵詞分析

1.2.1 主要分布(見圖2)360篇護理質量敏感指標相關文獻中關鍵詞共478個,其中頻次≥10次的只有16個,是目前護理質量敏感指標的主要研究方向。

圖2 護理質量敏感指標的相關文獻主要關鍵詞分布

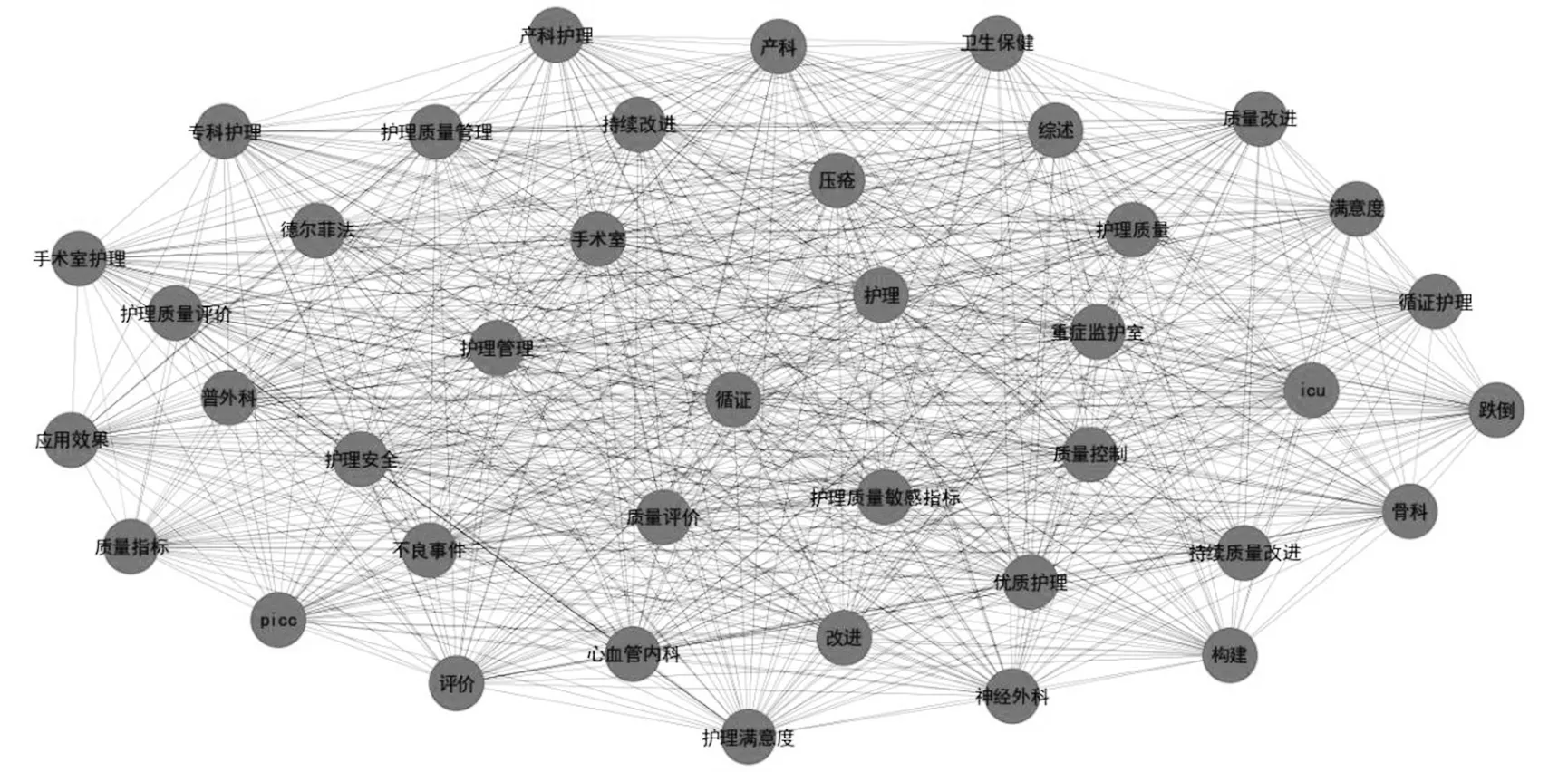

1.2.2 社會網絡分析(見圖3)選取40個高頻主要關鍵詞進行社會網絡分析,結果顯示,“護理質量敏感指標”“質量控制”“不良事件”“護理管理”“循證”等詞處于網絡中心,是網絡中重要的節點,提示其他方面的研究都是圍繞這些核心展開的。“專科護理”“護理滿意度”“質量改進”“跌倒”等處于網絡中心的邊緣節點,雖然這些節點之間的聯系比較稀疏,但它們是以中間節點作為橋梁與核心節點進行聯系的,說明它們是目前護理質量敏感指標相關研究的熱點。

圖3 護理質量敏感指標的相關文獻主要關鍵詞的社會網絡

2 護理質量敏感指標的三維結構模式框架

1969年,美國學者提出用結構、過程、結果指標三維結構模式評價護理質量[5]。美國國家護理質量指標數據庫(National Database of Nursing Quality Indicators,NDNQI)同樣沿用這一模式定期發表護理結構、過程、結果質量指標季度及年度報告。國家衛健委醫院管理研究所護理中心、護理質量指揮研發小組編寫并出版了《護理敏感質量指標實用手冊(2016年版)》,包括6個結構指標、1個過程指標和6個結果指標。結構—過程—結果這一模式是目前護理質量敏感指標構建的主要框架[6-8]。

3 腦卒中患者護理質量敏感指標的內容

3.1 結構維度指標

結構指標主要包括組織架構、人員分配、護理操作技術、環境、物資、儀器設備、規章制度等,是指構成臨床護理活動的基本要素[9]。根據《護理敏感質量指標實用手冊(2016年版)》,結構維度指標主要包括:床護比、護患比、每住院患者24小時護理時數、不同級別護士配置、護士離職率以及護士執業環境,測量結構較單一且缺乏專科性。英國卒中護理質量指標[10]強調了卒中專業人員及卒中病房的必要性。卒中單元[11](Stroke Unit,SU)是綜合藥物治療、護理、康復、語言訓練和健康教育于一體的多學科合作病房管理系統,為改善住院腦卒中患者健康狀況而提出的一種醫療管理模式。研究證實,卒中護理單元能夠促進腦卒中患者神經功能和肢體功能的恢復,提高臨床療效[12]。但由于對腦卒中疾病認知的差別以及醫療水平、醫療體制、醫療模式的制約,目前我國仍未形成具有實際臨床意義的卒中單元[13]。我們接下來應當建立多學科聯合的具有臨床實際意義的卒中單元,以提高卒中患者臨床救治的療效。

3.2 過程維度指標

過程是指患者接受的直接或間接的醫療護理服務,即如何將結構屬性運用到臨床活動中[14],強調護理過程和技術。國內學者基于德爾菲法構建的腦卒中患者護理質量敏感指標中,過程維度指標主要包括:病情觀察及評估、早期溶栓率、影像學檢查、吞咽功能篩查與評估、呼吸道管理、卒中健康教育[15]。

3.2.1 病情觀察及評估 病情觀察是一項具有科學性、實踐性和目的性的認知過程,是評估中最直接、最重要的收集資料方法[16]。于文琦等[15]的研究中,將病情觀察作為過程指標中的二級指標,其權重為0.096 7,在所有二級指標中排名第一。腦卒中患者,尤其急性期重癥患者,病情變化迅速,不規范的病情監測及評估影響患者預后甚至導致死亡,如何統一病情觀察方法及量化觀察結果,對腦卒中患者具有積極的意義。因此將病情觀察及評估納入監測指標,對于腦卒中患者的護理及康復更具科學和積極的意義。

3.2.2 早期溶栓率 靜脈溶栓治療(IVT)對于急性缺血性腦卒中患者(AIS)是一種具有明顯療效的治療手段[17]。西方學者提出將早期溶栓率[18-20]納入質量指標。重組組織纖溶酶原激活物(rt-PA)治療的有效性隨著從患者發病開始到rt-PA使用時間的延長而降低。在患者發病開始后4.5小時內仍然有效,但在1.5小時內使用rt-PA最為有效[21]。但在這一指標的實際運用過程中,未考慮到社區醫院或者缺乏資源的醫院不能及時提供溶栓治療,缺乏實用性和可操作性。因此我國學者吳麗麗等[22]提出將溶栓合格治療率(溶栓治療時間≤60 min/溶栓的急性缺血性腦卒中患者×100%)納入監測指標更為合理,符合我國國情。接下來我們應加強和改進卒中患者急救模式,建立卒中急救小組,縮短入院到溶栓開始的時間,改善患者預后。

3.2.3 影像學檢查 對于懷疑AIS的患者,都應該進行腦組織影像的檢查,通常平掃的頭顱CT就可以提供所需信息來決定急診治療方法[23]。但與常規MR及CT對比,多模MR通過各序列優勢互補,對急性腦卒中患者在短時間內通過一站式檢查,即可為臨床診治方案的制訂提供可靠、較全面的信息[24]。國內外對影像學檢查的時間監測指標仍具有一定的差異性,Lange等[25]強調CT應在25 min內完成,而英國改善國家卒中審計方案中提出在24 h內完成影像學檢查[26]。在《2018年急性缺血性卒中的早期管理指南》中將CT檢查時間要求在20 min內[23]。因此我們應當應用多學科協作模式,加快綠色通道整個流程的速度。

3.2.4 吞咽功能篩查與評估 急性卒中后吞咽障礙的發生率達37%~78%[27]。盡管在腦卒中后一個月,部分患者吞咽困難可改善或恢復,但是卒中早期的吞咽障礙將明顯增加患者誤吸及肺炎的風險,減少經口進食的量,導致脫水、電解質紊亂及營養不良,增加卒中患者的死亡率和不良預后[28]。早期吞咽障礙篩查可降低肺炎風險,降低致死性并發癥[29-30]。美國Paual Coverdell國家卒中登記的數據提示,對所有卒中患者在進食或飲水前應該進行常規吞咽功能的篩查,可降低肺炎總體發生率[31]。吞咽評估是一個動態的過程,隨著病情變化以及進食方式、進食種類的改變而實時評估。目前洼田飲水試驗是應用最多且比較有效的方法,護理人員可根據飲水試驗結果,篩查結果異常的患者,再由受過培訓的專業人員進一步全面評估。

3.2.5 呼吸道管理 卒中相關性肺炎(Stroke Associated Pneumonia,SAP)的發生與患者的預后及轉歸密切相關,是提高住院患者死亡率及出院患者預后差的獨立危險因素。SAP的發生有其獨特的臨床規律,目前認為,誤吸和卒中相關的免疫功能下降是SAP的主要發生機制[32]。提早預測SAP能夠有效篩選出高危患者并采取相應的預防措施,對SAP的防治具有積極的意義。因此,眾多學者編制出預測SAP的專用量表,Kwon等[33]編制的腦卒中后肺炎預測評分量表、Hoffmann等[34]編制的A2 DS 2量表、Harms等[35]編制了預測大腦中動脈(MCA)供血區急性缺血性卒中患者肺炎的量表、Ji等[36]編制了預測急性缺血性卒中后肺炎的急性缺血性卒中相關性肺炎評分(Acute Ischemic Stroke-Associated Pneumonia Score,AIS-APS)。另外,保持呼吸道通暢、加強呼吸道管理是預防SAP的重要手段。一些研究者通過集束化干預策略、吞咽—攝食管理、體位管理、循證護理等干預措施對SAP進行干預取得較好的效果。現有學者觀察到呼吸肌訓練可提高腦卒中患者呼吸肌肌力,進而改善肺功能,增強咳嗽能力,降低SAP發病率。于文琦等[15]將呼吸道管理作為過程指標的二級指標,權重為0.096 7,在所有二級指標中居首位,體現了呼吸道管理在腦卒中護理中的重要性。

3.2.6 卒中健康教育 腦卒中健康教育可促進患者認知和行為的恢復[3]。Kashif等[37]研究發現卒中患者中治療知識水平較差。公共宣傳教育還應側重于有關治療方案的信息,這可能有助于減少院前延誤和發病到治療的時間。王彥鑫等[38]研究發現健康教育格林模式與普通健康教育模式相比,對于缺血性腦卒中偏癱患者,可提高患者健康行為的水平。目前的監測指標主要分為健康教育落實率和患者知曉率上,后者更能改善患者預后,提高患者健康水平。健康教育應多形式、全方位的進行,如視頻、講座、討論、手冊等形式,從疾病預防、救治、預后以及康復等多方面進行。

4 結果維度指標

結果是指由過程所致的結局表現,用于評價所實施的項目是否獲得成功[14]。國內外較為關注的結果指標是并發癥的管理。卒中后常見的并發癥包括情感障礙如抑郁、認知功能障礙、癲癇發作、卒中后感染、阻塞性睡眠呼吸暫停、中樞性疼痛等[39],影響卒中患者的生活質量和預后。2012年發表的一項前瞻性研究顯示,卒中后抑郁(Post-Stroke Depression,PSD)一年累計患病率高達42%[40],并且PSD的發生與神經功能恢復差及不良預后相關。英國Maxine Power等[41]強調住院期間的情緒評估篩查至關重要,尤其是PSD的評估及早期介入對患者的復蘇意義深遠,及時干預有利于卒中患者運動功能、認知功能和ADL的恢復,從而提高患者的生活質量,因此測量PSD的發生率可作為結果指標。

下肢深靜脈血栓是腦卒中后的常見并發癥之一,有研究[42]表明腦卒中患者如不采取相應措施,其發生深靜脈血栓的概率為30%~40%,偏癱嚴重者發生風險更大。Tromsé[43]研究數據顯示,缺血性卒中后的第一個月和之后的兩個月內,深靜脈血栓的風險分別增加了20倍和11倍。鑒于感染和臥床是卒中導致深靜脈血栓的潛在危險因素,通過改善患者護理和康復計劃來預防感染和臥床可以降低急性卒中后深靜脈血栓的風險[44]。吳麗麗等[22]研究表明,深靜脈血栓的預防在兩輪專家咨詢中條目重要性均占有較高的分值,因此可根據張瑞雪等[8]的建議,將深靜脈血栓預防措施落實率作為過程指標,深靜脈血栓發生率作為結果指標。

5 結語

護理敏感指標是評價護理工作質量的重要工具,具有監督、指導和促進的作用。結構—過程—結果模式是構建護理質量敏感指標的主要理論基礎。目前我國卒中護理質量敏感指標尚不完善,缺乏統一性和規范性。接下來我們需要綜合國內外大量文獻以及研究成果,構建屬于我國卒中的護理質量敏感指標體系。