城市軌道交通線網指揮系統數據處理平臺方案探討

——以云平臺、大數據平臺為基礎

王圣煒

(廣州地鐵設計研究院股份有限公司,廣州510010)

1 引言

國內城市軌道交通隨著網絡化運營、跨線路協調的需要,各個城市逐步開始建立線網指揮系統,目前北京、上海、廣州、深圳、成都、西安、蘇州等地已建立了線網指揮系統。各大城市早年建立的線網指揮系統是構建在各線路中心之上的線網中心,形成了線網—線路—車站的三級管理、線路—車站—現場的三級控制模式,早期線網指揮系統大多以“只監不控”的方式構建[1]。

2020年8月6日,交通運輸部印發《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》(交規劃發〔2020〕75號),圍繞加快建設交通強國總體目標,推動交通基礎設施數字轉型、智能升級,建設便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的交通運輸領域新型基礎設施。

國務院《“十三五”國家科技創新規劃》和黨的十九大均提出了對云計算、大數據等新技術推廣應用戰略;工信部《云計算發展三年行動計劃(2017—2019年)》(工信部信軟〔2017〕49號)、科技部和交通運輸部《“十三五”交通領域科技創新專項規劃》(科技部交通運輸部國科發高〔2017〕121號)的發布表明信息化與自動化兩化融合的工業互聯網已成為新時代技術發展的趨勢,多層域感知、人工智能、移動互聯、主動協同等技術的應用,推動了智能軌道交通系統的全面創新[2]。

2020年3月,《中國城市軌道交通智慧城軌建設綱要》正式發布,開啟了城市軌道交通行業交通強國建設的新征程。中國城市軌道交通行業以強國建設為戰略導向,以推進城軌信息化、發展智能系統、建設智慧城軌為主題,以城軌交通的關鍵核心業務為主線,以數字化、智能化、網絡化為手段,構建高度集成的城軌云與大數據平臺。

國家政策支持、信息技術發展趨勢、軌道交通行業的標準均推動了軌道交通由傳統的智能化向智慧化演變。作為可以統籌全線路的線網指揮系統,也逐步承擔起城軌智慧大腦的角色。單一的“只監不控”模式需進行改變,演變成“又監又控”的模式[3]。線網指揮系統在新時代軌道交通的發展下也由傳統的線網綜合監控及應用系統、線網通信系統擴充到由線網綜合監控系統、線網通信系統、線網智能客服、線網安防平臺、線網電力調度系統、線網行車調度系統、綜合應用系統、線網安檢系統、線網門禁授權系統等共同構建的8大中心,分別是:線網運營數據中心、線網日常行車協調指揮中心、線網電力調度與能耗管理中心、線網機電設備調度中心、線網運營消防與安防中心、線網運營信息集中發布中心、線網突發事件處置中心、線網對外協同中心。

傳統的小型機架構下的線網指揮系統隨著線網智慧化功能的不斷擴充將面臨計算、網絡、存儲等瓶頸,改造費用將隨著智慧化的引入變得越來越高,工程實施將越來越困難。

隨著技術的發展,云技術、大數據技術越來越多地被應用到城市軌道交通中。智慧化功能的增加需對傳統的線網數據處理平臺進行改進。

2 數據處理平臺方案

2.1 傳統數據處理平臺方案

傳統數據平臺構建在小型機服務器上,在數據處理平臺架構上采用多服務器分擔處理業務技術,由服務器完成從數據采集、數據處理、數據存儲、人機界面顯示的全部流程。線網指揮系統分別設置數據服務器處理各線路系統上傳的實時數據和歷史數據;設置應用服務器負擔應用服務(含應急指揮、信息發布、KPI指標統分等)功能;設置防病毒服務器和WEB服務器實現其他系統安全訪問和信息的發布;同時系統數據處理平臺還設置有高效的存儲系統和數據備份系統。

軟件體系上采用數據直通應用的方式,數據專用,數據通過采集經過數據庫直接到達應用,實時性強,系統相對獨立,可實施性強[4]。

1)優點:該數據處理平臺模式符合當時對系統可靠性、實時性、穩定性、安全性等要求,是城市軌道交通應用最多的信息化處理平臺模式。在該模式下,硬件設備、軟件、數據等均為專用。

2)缺點:軟件開發難度隨數據量的增加而增加,軟件拓展性弱,二次開發難度大,系統間數據關聯性弱,軟件開發隨著數據量越來越大將遇到硬件性能不足的瓶頸。

2.2 集中處理平臺+實時數據庫方案

數據平臺架構:分為實時處理部分(數據庫)和非實時(含近線)處理部分,其中,非實時處理部分采用大數據平臺。

實時處理采用云架構,并設置實時數據庫和實時監控軟件,在數據處理速度上能滿足各系統工業級響應。離線應用均采用大數據平臺進行分布式計算,具有更快的響應性能和統計分析性能。

軟件體系:采用數據到服務平臺后由應用選擇服務方式。

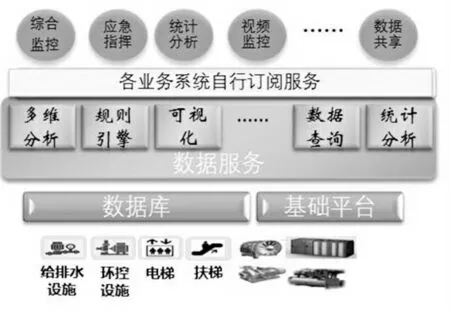

數據采用服務方式,業務微服務化,由服務平臺開放給上層應用。可實現跨專業調用數據。各類應用相同的部分下沉至中臺,并以服務方式提供給應用,減少應用重復開發。平臺擴展性較好,擴充中臺和服務的方式能更快速適應上層應用的變化[5]。架構如圖1所示。

圖1 集中處理平臺+實時數據庫方案

1)優點:將實時與非實時部分處理平臺分開,實時部分處理平臺滿足部分工業控制系統對實時性高要求的需求,可用于進行實時監控,如ATS(列車自動監控系統)、SCADA(電力監控系統)。非實時部分數據大多為分析型數據,用于數據分析、挖掘,該部分數據沒有調度類系統對實時性要求那么高,但需要進行亞秒級的數據分析和呈現。在傳統的小型機架構下,一經部署,隨著功能的擴充會遇到硬件的計算瓶頸,采用云技術后,計算資源可做到按需分配、對各類接口及上層功能模塊進行容器化、微服務化改造,加上大數據平臺對于海量數據(PB級)的快速分析及響應能力可滿足城市軌道交通對數據分析處理、統計等需求。系統擴展性好,新增數據接入可直接擴充存儲節點,統計分析能力不夠可橫向擴充計算節點,上層應用需求改變,可僅改變服務平臺,無需對上層應用進行大幅度改動。

2)缺點:城市軌道交通行業內應用案例較少,但在其他行業已有應用案例,大數據平臺及云平臺的引入會增加工程投資。

2.3 數據集中處理方案

數據平臺架構:分為實時處理部分和非實時(含近線)處理2部分,均納入線網智能調度平臺。

線網智能調度平臺為各應用提供用于實施數據監控用的實時數據庫,根據其他應用特點提供所需關系數據庫、非關系型數據庫、MPP數據倉庫等。

軟件體系:采用數據到服務平臺后由應用選擇服務方式。

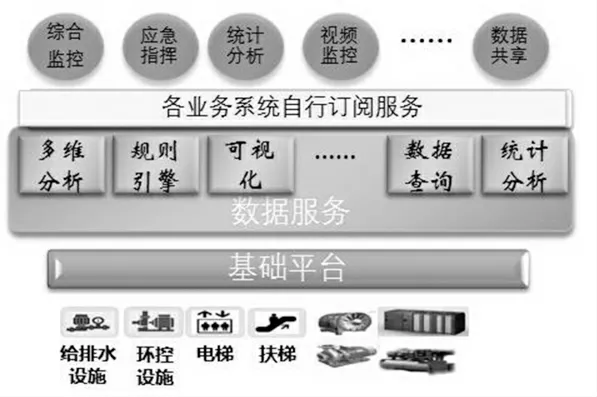

數據采用服務方式,由服務平臺開放給上層應用。可實現跨專業調用數據。各類應用相同的部分下沉至數據處理平臺,并以服務方式提供給應用,減少應用重復開發。平臺擴展性較好,擴充中臺和服務的方式能更快速適應上層應用的變化。架構如圖2所示。

圖2 集中處理平臺方案

1)優點:實時與非實時部分合并處理平臺,利用容器及微服務技術對應用進行部署,快速適應需求端、接口端、處理端的變化。利用云技術、大數據技術系統在實時部分和非實時處理部分均能靈活地進行系統擴展。

2)缺點:城市軌道交通行業內應用案例很少,但在其他行業已有應用案例,大數據平臺及云平臺的引入會增加工程投資。

3 數據處理平臺的選型

因大數據平臺的處理能力,目前暫未達到工業級系統(SCADA、ATS等)對實時性的響應要求。建議數據處理平臺可分步走,按近期和遠期進行部署。因集中處理平臺+實時數據庫方案和集中處理平臺方案均采用云技術、大數據技術,方案具有延續性。可根據目前的技術發展情況選擇數據處理平臺。近期采用集中處理平臺+實時數據庫方案,后續隨著技術的發展逐步將實時處理平臺遷移至集中處理平臺。

4 結語

本文通過對傳統線網指揮系統數據處理平臺進行分析,運用云技術、大數據技術對現有數據處理平臺進行了改進,使數據處理平臺具有更好的擴展性、更好的處理分析能力、更強的迭代升級能力,以適應新時代軌道交通發展要求。